- 対象: 全社向け

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

外部研修のメリットや研修会社の選び方、効果を高めるポイントを解説

研修を実施したいけれど、「自社に人的リソースがない」「質の高い研修ができない」と悩んでいる場合は、外部研修がおすすめです。外部研修にはさまざまな形式があるため、理解を深めてから検討すると良いでしょう。

今回は、外部研修の形式やメリット・デメリット、委託先の選び方について解説します。

関連資料

関連資料

研修形式の選び方、各形式のメリット・デメリット、活用例等を詳しく解説

講師派遣型研修と公開講座の選び方

外部研修とは

企業が実施する研修は、大きく「外部研修(社外研修)」「社内研修」の2つに分けられます。まずは、外部研修の概要や社内研修との違いについて解説します。

外部研修の概要

外部研修とは、外部組織や専門家に研修を委託することです。例えば、人事労務に関する研修を社外の弁護士に依頼する場合は、外部研修に該当します。研修の開催場所が自社であっても、外部講師を招いていれば原則的に外部研修です。

外部研修には、複数の企業が参加する「公開型研修」やインターネット上で実施される「オンライン研修」など、いくつかのパターンがあります。

外部研修は、自社にはない知識・ノウハウを吸収したい場合や、社内研修を実施する人的リソースがない場合に有効です。ただし、外部研修には相応のコストがかかる点や、研修内容が限定されること、自社に研修のノウハウが蓄積されない、といったデメリットもあります。

社内研修との違い

社内研修は、外部の講師に委託せず、社内の人材で実施する研修です。一般的には、人事部門が研修の企画からプログラム作成までを担当し、人事部門の社員や管理職、経営層が講師を担当します。そのため、講師に支払う費用を抑えることができます。

社内研修は外部研修と違って、社内の事情に沿った研修ができる点が特徴です。例えば、自社のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や業務内容についての研修が可能です。

一方で外部研修の場合、研修プログラムや内容を自社の事情に沿ってカスタマイズできないケースが多くあります。もし可能であっても、別途カスタマイズ費用が必要になるでしょう。

外部研修・社内研修にそれぞれメリット・デメリットがあるため、予算や社内の人的リソースを考慮して研修の実施方法を選択することが大切です。

外部研修の形式・種類

ひとくちに「外部研修」といっても、さまざまな形式・種類があります。外部研修の形式・種類を4つピックアップし、それぞれの特徴とメリット・デメリットを紹介します。

公開型研修

公開型研修は、研修主催者が日時や場所を指定し、複数の企業や組織が参加する形式の研修です。一般的には講師が1〜2名のセミナー形式で実施されますが、参加者同士でグループを組んでディスカッションをするケースもあります。

公開型研修のメリットは、他企業の社員と交流ができ、視野や価値観を広げられる点です。研修の内容によっては、異業種の人も多く参加することから、刺激がもらえることもあるでしょう。

公開型研修のデメリットは、参加者の人数が限定されている点や、日時・場所が指定されている点です。つまり、希望する研修の参加人数が上限に達してしまったり、日時・場所が合わなかったりする可能性も少なくありません。

カスタマイズ研修

カスタマイズ研修は、研修の内容を自社のニーズに合わせてカスタマイズできる研修です。研修委託先の担当者や講師と研修内容について打ち合わせをし、プログラムやカリキュラムを作成します。

カスタマイズ研修は前述した公開型研修と違って、基本的に特定の企業・組織を対象に実施されます。つまり、「自社の業界を考慮した管理職向けの研修を作成する」「自社のMVVを絡めた新入社員向けの研修カリキュラムを作成する」といったことが可能です。

研修したい内容は決まっているが、カリキュラムの作成方法が分からず困っている場合でも、カスタマイズ研修は有効といえます。

カスタマイズ研修のデメリットは、研修コストが嵩む点です。また、オンリーワンの研修カリキュラムを作成するにあたって、担当者との入念な打ち合わせが必要なケースも多く、実施するまでに時間がかかる場合もあります。

オンライン研修

オンライン研修は、PCやタブレットなどの端末とインターネットを活用してオンライン上で実施する研修です。新型コロナウイルス感染症の影響によって、非対面で実施できるオンライン研修が注目され、導入する企業が増えています。

オンライン研修には、事前に録画した動画やスライドを活用する配信形式の「オンデマンド型」と、講師によるリアルタイムの講義を生中継する「ライブ配信型」の大きく2つに分類できます。

オンライン研修のメリットは、地理的な制約がない点です。オンラインで実施されるため、インターネット環境と端末さえあれば、遠隔地からでも研修に参加できます。研修に伴う移動の費用や労力もかかりません。

デメリットは、対面の研修と違って周囲とのコミュニケーションが取りにくい点です。人によっては、講師に質問するタイミングが難しいと感じるケースもあります。またネット回線を通じて受講するため、通信環境の影響を受けやすい点も課題です。

eラーニング

eラーニングは、PCやタブレットなどの端末とインターネットを活用して学習する形態です。主に「LMS」と呼ばれる学習管理システムに登録された教材を読み込み、学習を進めます。eラーニングの教材は、講師による講義を撮影した「動画形式」や、PowerPointのようなスライドで学ぶ「アニメーション形式」などがあります。

eラーニングのメリットは、時間や場所の制約がないことです。一般的な研修の場合、講師と受講者の日時を合わせる必要があります。しかし、eラーニングの場合は受講者の都合の良いタイミングで教材を読み込み、学習を進めることが可能です。

また、どのくらい学習を進めるかも個人が自由に決められます。シフト制の職場で社員の研修日程を揃えるのが難しい場合や、忙しい管理職などにeラーニングは向いているといえるでしょう。

eラーニングのデメリットは、講師や参加者とリアルタイムでコミュニケーションが取れない点です。一般的な研修の場合、分からない点があれば直接質問できます。しかし、eラーニングは個人で学習を進めるもので、講師や他者との交流はありません。自ら学習を進めていかねばならないことから、モチベーションの維持が難しい人もいるでしょう。

外部研修を導入するメリット

自社の研修を外部研修にするか、社内研修にするか悩む企業も多いかもしれません。外部研修は、「研修を実施する人的リソースがない」「専門性が高く、研修を担当できる講師がいない」といった、社内研修を実施するのが難しい場合に利用するのが一般的です。

外部研修と社内研修にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、目的や予算などを踏まえて検討すると良いでしょう。下記に、外部研修を実施するメリットについて解説します。

高い学習効果が期待できる

研修を専門に扱う会社や専門家に委託するメリットは、プロによる質の高い講義を受けられる点です。外部研修を担当する講師は日ごろから研修を実施しており、専門知識が豊富で、教え方のコツも熟知しています。

プロの講師から直接教えてもらうことで、研修テーマについて深く理解できるでしょう。また、研修テーマに関する最新情報について得られるかもしれません。

こういった研修を専門に扱う会社がもつ専門知識やノウハウを、社内で身につけることは容易ではありません。管理職や経営層は日ごろから講師を務めているわけではないため、研修のクオリティはあまり期待できない可能性もあります。

研修担当者の負担や時間などのコストが削減できる

社内研修の場合、研修の企画やカリキュラムの作成などを自社で行わなくてはならず、担当者の負担が大きくなりがちです。日程や人選の社内調整や研修資料の作成のほか、研修終了後は理解度テストやアフターフォローも必要になるかもしれません。

しかし、外部研修であれば人的リソースに余裕がない場合でも研修を実施できます。社内の人的負担を抑えられるのは大きなメリットでしょう。

自社にはないノウハウが学べる

社内にはない知識・ノウハウを学べる点は、外部の専門家に研修を委託することの大きなメリットです。例えば、自社にDXのノウハウがない場合、ITコンサルタントを講師として招くことで、IT関係の専門的な知識・技術について学べます。外部研修は、新規事業を立ち上げる際や、新しいサービスを扱う場合などに有効といえます。

社員のモチベーションが高くなる

見慣れた場所、顔見知りばかりが集まる社内研修と比べ、外部研修は独特の緊張感や期待感があります。初めて会う社外講師による授業は、新鮮な気持ちで臨めるはずです。

公開型の外部研修の場合、複数の企業が集まる会場では、普段とは大きく異なる空気感を味わえます。他企業や異業種との交流によって、新たな人間関係を構築し、仕事にプラスの影響を与えることもあるでしょう。

外部研修を導入するデメリット

外部研修には魅力的なメリットもありますが、デメリットもいくつか存在します。次に、外部研修の3つのデメリットを解説します。

社内研修と比べて費用がかかる

社内研修の場合、基本的に社内で研修を完結させるため、それほど費用はかかりません。しかし、外部研修の場合は、社内研修と比べて費用がかかるケースがほとんどです。

研修にかかる費用は実施方法によって異なりますが、研修参加費用や会場のレンタル料、交通費、カリキュラム作成費用などがあげられます。

研修にかかる費用や人的リソース、学びたい内容などを考慮し、外部研修を実施するのかを検討してみてください。

柔軟なスケジュール設定が難しい

公開型研修の場合、研修を実施する企業や講師が日時や場所を指定します。社外の専門家を招いて研修を実施する場合も、その講師のスケジュールに合わせることとなります。

すなわち、自社の都合を優先して研修日を設定することは原則的にできません。研修の直前に日程を変更することも難しいかもしれません。

ニーズに合致しない内容も含まれる場合がある

外部研修のプログラムやカリキュラムは、自社のニーズにマッチしているとは限らない点に注意しましょう。研修会社は、複数の企業に通用する汎用性の高い内容を扱います。カスタマイズ研修でない限り、自社の事業内容やサービスなどを絡めた研修は基本的にありません。

その点からみると、外部研修は、ビジネスマナー研修やマネジメント研修など、汎用的なスキルを学ぶ場合に有効性が高いでしょう。

外部研修におすすめの研修内容

外部研修は下記のようなケースに向いています。

- 自社に知識・ノウハウがない内容を習得したいとき

- 注力して解決したい課題があるとき

- 研修未経験でプログラムやカリキュラムの作成が難しいとき

- 研修担当者の負担を減らしたいとき

- 自社に研修を実施する人的リソースがないとき

当てはまる企業様は、外部研修の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

次に、新入社員・中堅社員・管理職の3つの階層に分けて、おすすめの研修内容を紹介します。

新入社員向け研修

新入社員に向けた外部研修では、下記のような内容を取り入れるのがおすすめです。

- ビジネスマナー研修

- コミュニケーション研修

- タイムマネジメント研修

- ロジカルシンキング研修

- ビジネス法務研修

●ビジネスマナー研修

ビジネスマナーは、社会人として欠かせないスキルです。社会人経験のない新卒社員は、名刺交換の方法、顧客対応の仕方などの基本を身に付けることが大切です。

●コミュニケーション研修

コミュニケーションスキルは、社内外の人と円滑に仕事を進める上で重要です。コミュニケーションスキルを高めることで、取引先との良好な関係性を構築でき、企業としての信頼性も向上します。

●タイムマネジメント研修

タイムマネジメント研修は、時間の使い方を学ぶ研修です。企業の生産性を上げるには、限られた時間のなかで効率良く仕事を進めることが重要です。タイムマネジメント研修によって、計画性や自己管理能力を高めましょう。

●ロジカルシンキング研修

ロジカルシンキング研修は、論理的な思考力を身につけるための研修です。ロジカルシンキング研修によって、必要な情報を取捨選択し、物事の本質を見抜く力を高めることができます。これにより、「トラブルが起きた際に冷静に対処できる」「順序立てて分かりやすく説明できる」といったメリットが生まれます。

●ビジネス法務研修

ビジネス法務研修とは、ビジネスに関連する法律を学ぶ研修です。基本的なビジネス法務を身につけておくと、法令違反を防ぎ、健全な事業活動が可能となります。

中堅社員向け研修

ある程度社内で経験を積んでいる中堅社員には、下記のような内容の外部研修を取り入れるのがおすすめです。

- リーダーシップ研修

- OJT指導者研修

- モチベーション研修

- クリティカルシンキング研修

- ファシリテーション研修

- フォロワーシップ研修

●リーダーシップ研修

リーダーシップ研修は、リーダーに必要な知識やスキルを身につけるための研修です。組織力を上げるには、チームを牽引する優秀なリーダーが不可欠です。中堅社員には、リーダーに必要なコミュニケーション、マインド、マネジメントなどを習得させましょう。

●OJT指導者研修

OJT指導者研修は、部下を適切に指導するための研修です。中堅社員になれば、OJTや新入社員の研修を担当するケースもあります。正しい指導方法を学ぶことで、部下のスキルアップや信頼関係の構築につながります。

●モチベーション研修

モチベーション研修とは、社員のモチベーション向上を目的とした研修です。中堅社員は、部下のモチベーションを上げるためのマネジメント手法が身につけられます。

●クリティカルシンキング研修

クリティカルシンキング研修は、物事の本質を見抜く力を身につけるための研修です。クリティカルシンキングは「批判的思考」という意味があり、「なぜ」「どうして」といったように、物事に疑問をもつ思考法です。クリティカルシンキングが身につくと、物事を多面的に捉えられるようになり、問題解決能力が向上します。

●ファシリテーション研修

ファシリテーション研修の「ファシリテーション」とは、会議やミーティングなどを円滑に進行するためのスキルのことです。中堅社員は会議やミーティングを進行する立場を担うケースがあります。ファシリテーション研修によって、参加者から発言を引き出したり意見をまとめたりするスキルを学んでもらいましょう。

●フォロワーシップ研修

フォロワーシップ研修とは、上司やチームリーダーを支援し、組織のパフォーマンスを高める「フォロワーシップ」を身につけるための研修です。中堅社員はときに上司と部下の橋渡し役となり、チームの中核として支援する役割が求められます。

管理職向け研修

管理職には、下記のような内容の外部研修を取り入れるのがおすすめです。

- マネジメント研修

- コーチング研修

- チームビルディング研修

- 新任・上級管理職研修

- ハラスメント研修

●マネジメント研修

マネジメント研修は、マネジメントに関する知識・スキルを習得するための研修です。目標管理やチームビルディング、部下の管理・育成、経営などを学びます。

●コーチング研修

コーチング研修とは、人材育成の手法である「コーチング」を身につける研修です。コーチングは、対象者が答えを導けるように支援する育成手法です。部下が抱えている課題を引き出すためのコミュニケーションや、行動を支援する能力が身につけられます。

●チームビルディング研修

チームビルディング研修は、チームメンバー全員が共通の目標に向かい、高い成果を出せるような「チーム創り」を学ぶための研修です。管理職はプロジェクトやチームの責任者となることが多いため、チームビルディングを学ぶことが重要です。

●新任・上級管理職研修

新任管理職研修は新たに管理職に昇格した人(課長補佐や係長など)のための研修で、チームを率いるための基礎知識やスキルの習得を目的としています。上級管理職研修は、部長などの経営層に近い人が対象で、経営の知識やスキル習得を目的としています。

●ハラスメント研修

ハラスメント研修は、ハラスメントへの理解を深めるための研修です。管理職は、社員が安心して働ける職場環境を守る役割があります。

自社に合った外部研修サービスの選び方

外部研修を成功させるには、どのように実施するのか、どこに依頼するのかが重要です。下記で、外部研修の委託先を選ぶポイントを解説します。

研修内容・形式を確認する

まずは委託先がどのような内容の研修を実施しているのか、どういった形式を採用しているのかを確認しましょう。例えば、新入社員向けなのか管理者向けなのか、対面の公開型研修なのかオンライン研修なのか、などです。

そのほか、研修内容をカスタマイズできるのか、サポートやアフターフォローの有無も確認しましょう。

研修や講師の実績を確認する

研修の質は、講師の実績に左右される場合があります。研修会社や講師が、これまでどのような業界や企業規模の研修を担当してきたのか、実施件数はどのくらいかなどを確認しましょう。また、講師の得意とする分野や経歴などを知ることも大切です。

費用対効果を確認する

研修をどこに委託するかによって、費用は大きく異なります。研修内容に見合った費用が設定されているか、十分なサポートが受けられるかなどを、複数の研修会社から見積もりを取って比較すると良いでしょう。

外部研修の効果を高めるポイント

外部研修には多くの費用がかかるため、少しでも効果を高めておくことが大切です。下記で、外部研修の効果を高めるポイントを3つ紹介します。

研修の目的を社員に共有する

「なぜ外部研修を実施するのか」という目的をきちんと理解してから研修に臨んでもらいましょう。具体的な課題についてのソリューションが得られる研修であると分かれば、参加する社員のモチベーションアップも期待できます。

研修で得た知識・スキルを「仕事でどのように活かしてほしいのか」「どのような人材に成長してほしいのか」といった目的を伝え、学びを実務に役立てるイメージを抱いて参加してもらいましょう。

講師と綿密にコミュニケーションをとる

外部の講師を招く際は、こちらの希望や求める成果などを伝えておくことが大切です。研修の内容をカスタマイズできない場合であっても、自社のニーズに配慮したカリキュラムに調整してくれる場合があります。

長期的に取り組む

外部研修は通常、1日〜数日程度と短期間で終わります。しかし、短期間の外部研修だけでは、知識を定着させて実践で使えるようになるのは困難です。外部研修で学んだ内容が身に付くように、内部研修も実施して内容を振り返るなど、長期的な視点で人材育成を図りましょう。

まとめ

外部研修とは、外部組織や専門家に研修を委託することです。外部研修は自社の人的リソースが不足している場合や、社内にはないノウハウを吸収したい場合に適しています。外部研修への参加を社内に呼びかける際は、具体的な目的意識やモチベーションを持ってもらえるよう案内するのも大切です。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、さまざまなニーズに応じた社員研修を提供しています。外部研修の委託先で迷っている企業様は、ぜひご検討ください。

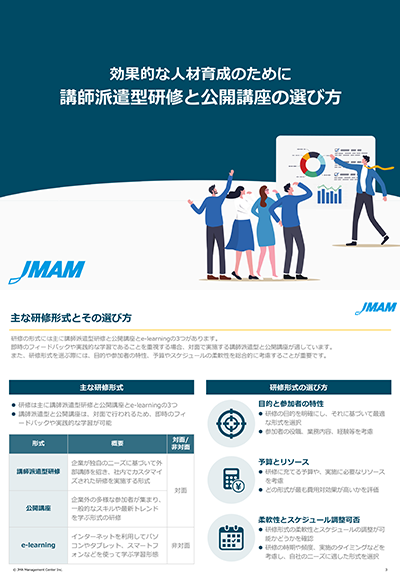

解説資料|講師派遣型研修と公開講座の選び方

研修を選ぶ際に考慮すべき重要なポイントとは

中小企業の人事担当者は、限られた予算や人的リソースで効果的なプログラムを提供する方法に課題を感じています。本紙では、これらの悩みを解決すべく、研修形式の選び方、各形式のメリット・デメリット、活用例等を詳しく説明しています。

- 主な研修形式とその選び方

- 講師派遣型研修、公開講座のメリット・デメリット

- 選ぶ際に考慮すべきポイント

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます