ロジカルシンキングは論理的思考と訳され、ビジネスにおいて重要なスキルとして、多くの企業から注目されている考え方です。この記事では、ロジカルシンキングの意味や、ロジカルシンキングを構成する要素や背景、鍛え方などについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

関連資料

関連資料

新人・若手社員の「考える力」「読解力」を高める!

なぜロジカルトレーニングが基本業務力アップに“直結”するのか

ロジカルシンキングとは?

そもそもロジカルシンキングとは、どのような考え方なのでしょうか。

ロジカル(Logical)とシンキング(Thinking)を組み合わせたもの

ロジカル(Logical)とは、「論理的な」と翻訳される言葉です。ある事象について矛盾がないように順序立てて考えることや、体系的に整理して考えることなどを指します。一方、シンキング(Thinking)には、「思考」や「考える」などの意味があり、意見や判断といった意味も含まれています。

ロジカルシンキングの定義

ロジカルシンキングは、「論理的思考」や「論理的な考え方」などを意味します。直感や感覚的に物事を捉えるのではなく、筋道を立てて矛盾・破綻がないように論理的に考え、結論を出す思考法です。

ロジカルシンキングの効果について詳しく解説しているこちらの記事も参考にしてください。

ロジカルシンキングを構成する要素

大きく分けて6つの要素で構成されています。以下で、それぞれの要素を解説します。

物事に筋道が通っている

ロジカルシンキングは、意見や主張に筋道が通っていることがポイントです。コミュニケーションや意思決定の場において重要な意味をもつ要素で、「演繹的思考」と「帰納的思考」が基本となります。2つの思考の詳しい内容については後述します。

バイアスにとらわれず白紙の状態で物事を捉える

バイアスとは偏りと訳されるもので、思考の歪みを表します。たとえば、ほかの印象に影響されるハロー効果や、最後のイメージに影響される終末効果などが挙げられます。これらのバイアスを避け、全体をバランスよく捉えることが重要です。

合理的思考をもつ

合理的思考とは、「何が重要で何が重要ではないのか」を見分けるために必要な能力です。合理的思考は、費用対効果の高さとも結びつく要素でもあります。問題解決策を立案した際、誰がどのように対応すれば効率的かを考えることが重要です。

物事を適切に分解できる

問題解決において非常に重要な要素です。分解することで、問題点や、問題が起きた原因、適切な解決策などを把握しやすくなります。分析する際には、漏れなく重複なくという考えである「MECE」を用いるとよいでしょう。

因果関係を正しく把握できる

分解と同様に、問題解決において重要な意味をもつ要素です。因果関係とは、原因と結果を結びつけるもので、問題の本質の把握に役立ちます。問題の本質的原因でない場所にこだわっても効果はないため、本当の原因を把握することが重要です。

言葉や数字を適切に扱える

ロジカルシンキングに限りませんが、言葉の定義や数字の意味を知って定量的に思考することが重要です。また、類似する言葉として、「クリティカルシンキング」というものもありますが、詳しい意味については後述します。

日本でロジカルシンキングが広まった背景

日本でロジカルシンキングが広まったのは、2001年頃であるとされています。2001年には、『ロジカル・シンキング』(東洋経済新報社)という書籍がブームを巻き起こしました。この書籍では、企業向けにロジカルシンキングの手法やツールなどが紹介されています。

ロジカルシンキングの主なメリットとデメリット

ロジカルシンキングの活用には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

メリット

ロジカルシンキングで論理的に考える癖がつくことで客観的に物事をみられるようになり、分析力が向上します。分析力が向上することにより、問題の原因解明や解決までの筋道を立てやすくなることもメリットです。問題解決能力がアップするだけでなく、分かりやすく意見を述べられるようになるため提案力も高まります。

コミュニケーション能力の向上が期待できることもメリットといえるでしょう。自分の意見を正確に説明できるだけでなく、相手の意見を理解できるようになるため、コミュニケーションが円滑化します。

デメリット

ロジカルシンキングはあくまで論理的に考え分析する手法であるため、前提条件にある間違いをみつけたり、論理の前提をみつけたりすることには向いていません。また、前提が間違っている場合には、正確な結論にたどり着けない可能性もあります。間違った結論に至ってしまうこともあるため、前提条件は慎重に選択する必要があります。

クリティカルシンキングやラテラルシンキングとの違い

思考法には、クリティカルシンキングやラテラルシンキングというものもあります。ここでは、これらの思考法とロジカルシンキングの違いを解説します。

クリティカルシンキングとの違い

クリティカルシンキングには、「批判的思考」という意味があります。物事を考える際に、批判的な目線で問いかけを行います。ロジカルシンキングと相反するものではなく、補完的関係にあることも特徴です。たとえば、ロジカルシンキングでたどり着いた結論に対しても、「本当に正しいのか」と問いかけをすることができ、客観的視点で見極められるようになります。

ラテラルシンキングとの違い

ラテラルシンキングは「水平思考」という意味があります。常識や既存の方法にとらわれずに、新しい手法を模索する考え方です。ロジカルシンキングは論理的に物事を考え積み重ねていく思考プロセスですが、ラテラルシンキングは柔軟でユニークな発想や広がりのある思考を求めます。

ロジカルシンキングの3種類の代表的な手法

ロジカルシンキングには代表的な手法が3つあります。

帰納法

帰納法は多くの実例の中から共通点をみつけて結論を導き出す考え方で、統計分析にも用いられます。たとえば、「ウイルスA・ウイルスB・ウイルスCは人に感染する」という実例から、ウイルスはタイプに限らず人に感染する可能性が高いという結論を導き出します。

演繹法

演繹法はアリストテレスが提唱した手法で、三段論法とも呼ばれています。一般論やルールと観察事項を結び付けて結論付ける方法です。例えば、「一般論:犬は動物である」「観察事項:ポチは犬である」を結び付けて「結論:ポチは動物」となります。

弁証法

肯定されている事柄に対して否定する案を提示する考え方で、解決に向けた統合案を導き出します。例えば、「肯定:コーヒーを飲みたい」「否定:カフェインの摂りすぎは身体によくない」「合:カフェインレスのコーヒーを飲む」というような考え方です。

ロジカルシンキングで代表的なフレームワーク

ロジカルシンキングには、2つの代表的なフレームワークがあります。

ピラミッドストラクチャー

ピラミッドストラクチャーはその名のとおり、ピラミッド状のフレームワークです。もっとも重要な結論や主張を頂点に置き、その下に根拠を配置していきます。帰納法を用いる際には有用です。

ロジックツリー

ロジックツリーとは、課題や問題をツリー型に分解するフレームワークです。ロジックツリーは、以下の3種類で構成されています。

- 要素分解ツリー:問題の全体を捉えて、要素や部分に分解する

- 原因究明ツリー:問題を引き起こしている原因を究明する

- 問題解決ツリー:問題に対する解決策・改善策を洗い出す

ロジカルシンキングを鍛える方法

ロジカルシンキングを鍛える方法は、大きく分けて5つです。

論理に筋道を立てて考える

筋道とは、論理の骨組み部分にあたります。骨組みがしっかりしていることは、論理的思考を行ううえで、非常に重要なポイントです。

「勉強しなかったから成績が落ちた」というように、原因と結果のような因果関係を表すことが必要です。

ロジックをシンプルにする

論理が正しくても、複雑すぎると相手に伝わりにくくなります。また、論理的に考える際に途中で間違えるリスクも高まるため、因果関係や三段論法などを参考に、ロジックをシンプルに構成することを意識しましょう。

事実をベースに論理を組み立てる

ロジカルシンキングでは前提条件の上に、論理を積み重ねていく手法であるため、前提が間違えていると誤った結論に至ってしまう可能性があります。そのため、事実や数字などを用いて前提条件を確認することが重要です。

常に目的を意識する

論理的思考やフレームワークにあてはめることに注力するあまり、目的を忘れてしまうケースも少なくありません。ロジカルシンキングは、あくまでも問題解決や事実確認といった目的を達成するための手段であることを意識しましょう。

相手目線で考える

ロジカルシンキングでは、相手目線で考えることも重要です。ロジカルシンキングを用いて相手に意見を伝える場合には、相手が納得できるがどうかが大切です。そのため、相手の立場や目線で考える癖をつけましょう。

ロジカルシンキングの活用で注意すべきこと

ロジカルシンキングはメリットの多い思考法ですが、注意点もあります。コミュニケーションをとる際に、論理や正論だけではうまくいきません。相手の感情を考えずに正論だけを押しつけて人を動かそうとすると、人間関係がこじれてしまうリスクがあります。意思決定やコミュニケーションの円滑化、問題の解決など、最終目的を理解しておくことが必要です。

まとめ

ロジカルシンキングは、ビジネスパーソンにとって重要なスキルだといわれています。ロジカルシンキングを理解し身につけることで、分析力や問題解決能力、コミュニケーション能力の向上などが期待できます。

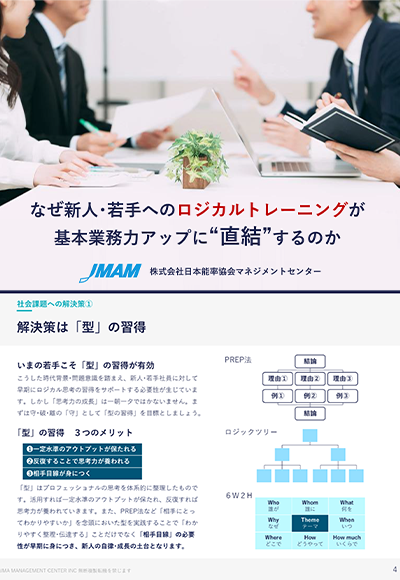

なぜ新人・若手へのロジカルトレーニングが基本業務力アップに“直結”するのか

新人・若手社員の「考える力」「読解力」を高める!

新人・若手社員への考える・整理するなどの「ロジカル思考」を高めるトレーニングの有効性や、ロジカル思考の習得・現場浸透の方法等について解説しています。

- 社会課題「ロジカル思考の低下」の背景

- 新人業務における「ロジカル思考」の重要性

- ロジカル思考力を付ける解決策等

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

左脳・右脳、それぞれの思考力を磨く! 個とチームで伸ばす 「考え抜く技」

左脳・右脳、それぞれの思考力を磨く! 個とチームで伸ばす 「考え抜く技」 -

良質なアウトプットがもたらす、個人と組織にとっての価値

良質なアウトプットがもたらす、個人と組織にとっての価値 -

ヤッホーブルーイング|コミュニケーションの土台と学びの機会でアウトプット力を醸成

ヤッホーブルーイング|コミュニケーションの土台と学びの機会でアウトプット力を醸成

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます