- 対象: 全社向け

- テーマ: 働き方

- 更新日:

定着率は改善できる!下がる原因・上げる施策・成功事例も紹介

少子高齢化が進むなか、定着率の改善は多くの企業にとって大きな課題です。定着率は企業の働きやすさに直結する指標であり、低下すると人材流出や採用コスト増加などのリスクが高まります。働く人の価値観が多様化する現代では、定着率の向上に向けて、働きやすい職場環境を作ることが重要です。

今回は、定着率が下がる主な原因や効果的な改善策、成功事例などについて解説します。

関連資料

関連資料

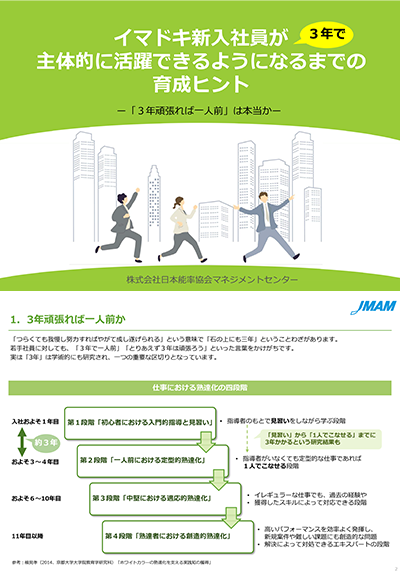

思い悩むイマドキ新入社員が成長していくためのヒントをご紹介

イマドキ新入社員が3年で主体的に活躍できるようになるまでの育成ヒント

定着率の平均値は?

一般的に、新卒社員の入社3年以内の定着率は7割程度とされています。この数値は企業の規模に依存することが多く、事業所規模が小さい企業ほど定着率が低く、大企業ほど定着率が高い傾向があります。

「定着率(%) = 現在の在籍従業員数 ÷ 入社時の従業員数 × 100」という計算式で求められます。厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、2022年時点の国内の正社員定着率は88.1%です。

定着率の反対の意味を持つ離職率は、100%から定着率を引いた数値です。新卒社員の3年後離職率は、企業の働きやすさを判断する重要な指標とされており、3割以下であれば働きやすい環境と見なされます。逆に、定着率が7割を下回る場合は、職場環境に問題がある可能性が高いといえるでしょう。

出典:「令和4年雇用動向調査結果の概況」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf

定着率が下がる主な4つの理由

定着率が下がる理由として、主に下記の4つが考えられます。なお、新入社員に着目した離職理由については、こちらの記事で紹介しています。

入社3年以内の新入社員の離職率|将来性がある人材の離職を防ぐ方法とは

給与とワークライフの不均衡

給与とワークライフバランスの不均衡は、離職の大きな要因です。厚生労働省の調査によると、転職入職者が前職を辞めた個人的理由は、男女ともに「労働時間や休日等の労働条件が悪かった」がトップ、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」、3位は「給料等収入が少なかった」という結果でした。(※)

労務管理をする上では、従業員のプライベートを大切にする考え方をふまえた施策を打ち出さなければ、定着率の低下を招いてしまうでしょう。

また、労働時間や休日を重視する傾向が、34歳以下の男性において顕著である(14.3~17.2%)ことも注意しておきたい点です。同年代の女性(2.9~13.5%)よりも高い割合の男性がワークライフバランスに目を向けています。

業務内容が給与に見合っていないことも離職の要因です。精神的に負担が大きい業務に従事している従業員と、ストレスフリーな業務に従事している従業員とで給与が同程度の場合は、不満を招いてしまうでしょう。

出典:「令和4年雇用動向調査結果の概況(令和5年8月)」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf

※「その他の理由」「その他の個人的な理由」は省いています。

職場環境による従業員エンゲージメントの低下

職場環境が悪化すると、従業員のエンゲージメントが低下することがあります。特に上司や同僚との人間関係にストレスを感じると、心理的安全性が保てなくなり、働く意欲が失われます。

また、従業員同士のコミュニケーションが希薄だと、組織への帰属意識が低下し、仕事への情熱も失われがちです。近年は、リモートワーク中心の働き方にシフトした結果、従業員同士の交流の機会が減少し、孤独感を感じる従業員が増加したケースが多くみられました。このような従業員エンゲージメントの低下は、離職率が上昇する原因となります。

評価基準があいまい

評価基準があいまいな企業では、従業員のモチベーションが低下しやすい傾向があります。評価基準が明確ではない場合、「ほかの従業員よりも高い成果をあげているにもかかわらず給与が低い」などの不満を招いてしまいます。努力や成果が正当に評価されないと感じることで、働く意欲が低下するでしょう。

特に優秀な人材は、自身の貢献に見合った対価が得られているかを敏感に感じ取ります。そのため、評価制度が未熟な企業では、優秀な人材の定着が難しくなります。

キャリアプランが描けない

キャリアプランが描けない状況に置かれた従業員は、成長の実感を得にくくなるため、モチベーションが低下しがちです。特にルーティンワークが中心の場合は、毎日の業務が単調であるために、自己成長を感じにくいでしょう。

さらに、キャリアについて相談できる仕組みがない環境も、従業員は将来への不安を感じやすくなってしまいます。

上司や専門のキャリアカウンセラーなどに相談できないと、相談できる専門家を自分で探すことになりますが、忙しい日々を過ごす中では現実的に難しいでしょう。

定着率を高める7つの方法

定着率向上のために企業ができる具体的な施策を7つ紹介します。

労働条件・福利厚生を見直す

労働条件や福利厚生を定期的に見直し、働き続けたいと思える職場環境をつくりましょう。特に若手人材はワークライフバランスを重視する傾向が強いため、労働環境を改善することで、優秀な人材の採用や定着にもつながります。

具体的には、フレックスタイム制度の導入やリモートワークの推進、年間休日数の増加など、柔軟な勤務体制を提供することがあげられます。

賃金水準を見直す

物価高騰や社会保険料の上昇により、従業員の実質的な手取り額が減少する場合があります。賃金のベースアップが難しい場合、成果連動型賞与や報奨金の導入を検討することが有効です。

例えば、営業成績が優れている従業員には特別ボーナスを支給するなどの制度を設けることで、従業員のモチベーションを維持しつつ、生活水準を支えることができます。

評価制度を明確化する

従業員の評価基準を明文化し、会社のビジョンに紐づいた明確な指標を定めることで、従業員は目標達成に向けて具体的なアクションを起こしやすくなります。

例えば、営業部門であれば、売上目標を具体的に設定し、達成度に基づいて評価するなどが有効です。

コミュニケーションの活性化

コミュニケーションを通じて心理的安全性を醸成し、従業員の帰属意識を高めることが重要です。特に、1on1ミーティングの質を高めることが有効です。

定期的な1on1ミーティングを実施することで、上司と部下の間でオープンな対話が促進され、従業員が安心して意見を述べられる環境を実現できます。ここで注意すべきは、評価ではなくフィードバックを行うことです。

評価は、上司が部下に一方的に行うのに対し、フィードバックは相互に行います。これにより信頼関係が醸成されるとともに、自身の指導方法について見つめ直す機会を得られます。

1on1ミーティングの具体的なポイントについては、こちらの記事もご覧ください。

キャリア支援を通して成長機会を提供する

自分の成長に直結しないと感じた場合、従業員は離職を考える傾向があります。優秀な人材を育成しつつ流出を防ぐためには、キャリア支援が欠かせません。

社内研修を開催したり、外部セミナーへの参加を奨励したりして、従業員のスキル向上とモチベーション維持を図りましょう。

また、中長期的な成長をサポートするキャリアプログラムの提供も方法のひとつです。キャリアプランの策定を企業が主導するのではなく、従業員が自発的にキャリア形成を考える意識をもたせることが大切です。

そのために、従業員にとって最良のキャリアプランを描ける環境づくりを進めていきましょう。例えば、越境学習(従業員が企業・部署の枠を超えて新しい環境に移り、知識やノウハウを学ぶ活動)や関連する情報の提供などがあげられます。

対話型マネジメントで心理的安全性を確保する

対話型マネジメントは、定期的なフィードバックやメンタリングを通じて、従業員が感じている課題や意見を取り入れることで、心理的安全性を高める手法です。従業員が安心して働ける環境を作る際に役立ちます。

対話型マネジメントの実践については、こちらの記事をご覧ください。

心理的安全性の高い組織のメリットを解説!ぬるま湯組織にしないためには?

対話型マネジメントを含め、管理職のマネジメントスキルを強化したい企業様は、株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の人材教育支援もご活用ください。育成課題に応じて、最適なプログラムをご提案いたします。

アセスメントの導入

アセスメントを導入して、従業員が能力を発揮できる人材配置を行うことで、従業員のストレスを軽減できます。アセスメントとは、応募者の能力や適性を客観的視点で評価することです。主に採用選考や人材配置、育成の場で活用されます。

例えば、採用時にストレス耐性や特性をチェックして、ストレス耐性が低い従業員には業務負担の少ない業務を与えることで、パフォーマンスを発揮しやすくなります。

また、アセスメントによって、スキルや経験からでは予測できなかった潜在的な能力や行動特性が見つかり、より適性度が高い人材配置が可能になるかもしれません。仕事に対する満足度が高まるとともに、結果を出すことによって帰属意識も高まり、結果的に定着率が向上することが期待できます。

JMAMでは、階層別や目的別に活用できるアセスメントツールも提供しておりますので、導入をご検討される企業様はお気軽にお問い合わせください。

定着率の向上に成功した企業事例3選

定着率の向上を目指す際は、成功事例が参考になります。定着率をアップさせた企業事例を3つ紹介します。

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は、社員の理想の働き方を実現するために多様なワークスタイルを導入しています。育児や介護に関する独自の休暇制度を整備しているため、家庭環境を理由に離職する事態を防止できます。

また、社員が自身のライフスタイルに合わせた働き方を実現できる「選択型人事制度」や社員同士のコミュニケーションを活性化させるための「部活動制度」などを導入しました。その結果、離職率を28%から3%まで大幅に低下させることに成功しています。

株式会社ホットランド

ホットランド株式会社は、個別面談の実施と育成体制の強化を行い、新入社員の不満や不安を解消することを目指しました。

さらに、集合研修で新入社員同士のコミュニケーションを図る、退職者と面談するなどの施策を講じた結果、2016年には新入社員17人中5人が離職したのに対し、2017年には15人中1人と、離職率の大幅な改善に成功しています。

株式会社ジオコード

株式会社ジオコードは、ユニークな福利厚生を導入することで離職率抑制を成功させました。従業員への福利厚生アンケートを定期的に実施し、希望に応じた福利厚生を導入しています。その1つが、毎日16時半から20分間の休憩時間に日替わりの軽食が提供される「無料軽食制度」です。

従業員同士の交流の場として機能し、社内コミュニケーションの活性化にもつながっています。また、ワールドカップやオリンピックの時期には「サッカー休暇制度」を設け、従業員が試合を観戦できるよう配慮しています。

さらに、成績優秀者には8月に加えて6月と7月にも特別休暇が与えられる評価制度も取り入れました。これらの取り組みにより従業員のモチベーションが向上し、離職率の低下につながりました。

まとめ

離職の大きな要因のひとつが入社後のミスマッチです。ミスマッチが起こる主な原因は、採用時に内定者の性格や本質的な要素を十分に把握できていないことにあります。

そのため、新人採用の際にはアセスメントを導入し、一人ひとりに合った人材配置や育成などの人事施策を検討することが重要です。

なお、アセスメントは新人採用のみならず、従業員の育成や幹部社員の登用など、さまざまな場面で活用できます。定着率改善のほか、人材育成に課題を感じている企業様は、ぜひ一度JMAMのアセスメントツールをご検討ください。

解説資料|イマドキ新入社員が3年で主体的に活躍できるようになるまでの育成ヒント

-「3年頑張れば一人前」は本当か-

新入社員の入社3年の過ごし方が「伸びる人材」と「伸び悩む人材」の分かれ道となっています。本資料では、思い悩むイマドキ新入社員が成長していくためのヒントをご紹介します。

- なぜ3年までに辞めてしまうのか

- 「イマドキ新入社員」が3年目に悩むこと

- 3年間の社員教育3つのヒント

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます