- 対象: 全社向け

- テーマ: 組織風土・文化

- 更新日:

DE&Iとは?推進するメリットや問題点、今後の展望まで解説!

DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)は、多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)を意味する言葉です。組織で働く多様な人材が、状況に合わせて必要なサポートを受けながら、一人ひとりが特性や強みを活かして最大限のパフォーマンスを発揮し、経営成果につながっている状態を目指す考え方です。

企業が組織文化を変え、イノベーションの創出や優秀な人材の確保・定着を目指すのであれば、DE&Iに取り組むことを検討しましょう。

今回は、DE&Iの意味やD&Iとの違い、期待できる効果やメリット、企業事例などについて詳しく解説します。

関連資料

関連資料

経営成果を高めるダイバーシティ推進が分かる

成功のカギは「インクルージョン」

DE&Iとは

DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)は、多様性(Diversity)、公平性(Equity)、包摂性(Inclusion)をあわせた概念です(DEIと表記される場合もあります)。企業や教育機関などが取り入れている「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」をさらに発展させた考え方として注目されています。

新たに加わった公平性(Equity)は、社会には不平等な構造が存在し、誰もが同じスタートラインに立っているわけではないという前提に基づいています。

DE&IとD&Iの違い

DE&IとD&Iは、どちらも組織内で多様性と包摂性を促進するための取り組みを指す概念です。それぞれの違いについて、詳しくみていきましょう。

D&Iの意味

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)は、多様性(Diversity)と包摂性(Inclusion)を組み合わせた言葉です。性別、年齢、国籍、価値観など、人と人の間に存在する多様な違いを受け入れ、尊重し合い、それらを社会や組織に組み込んで活かすことを目指しています。

例えば、企業や組織がD&Iの理念に基づいて行動すると、異なるバックグラウンドや経験を持つ人々が尊重され、その個々の能力や視点が活かされる環境が育まれます。これによって、より創造的でイノベーティブなアイデアが生まれやすい組織になるのです。

DE&Iとの違い

DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)とD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の最大の違いは、スタート時点において公平性が担保されているかどうかです。どれだけ同じ環境で機会を平等に与えても、公平性が欠如していると、結果的に大きな格差が生じる可能性があります。

公平性とは、一人ひとりのニーズや背景に応じた適切なサポートを行うことです。D&IにE(公平性)を加えることで、あらゆる状況の人が活躍できる環境の整備が整うと言えます。

D&IからDE&Iへ変化した背景

D&IからDE&Iへ変化した背景には、下記の要因があげられます。

-

多様性は競争上の優位性に関連する要素だと考えられるため

2015年に発表されたMcKinsey&Companyの「Why diversity matters(なぜ多様性は重要なのか)※1」では、ジェンダーや人種・民族が多様な企業は業界平均よりも高く財務的リターンを得る可能性が高いことが示されました。

このことから、多様性を重視している企業は組織全体のパフォーマンスが高く、競争上の優位性があると考えられたのです。 -

外国人材の受け入れやLGBTQへの理解が重要になったため

近年は少子高齢化の影響で優秀な人材の確保が困難になっています。グローバル化が進展する中で、外国人材の受け入れやLGBTQへの理解も重要になってきました。 -

身体的特徴をもつ労働者が増えているため

医療技術が進歩し、多種多様な身体的特徴をもつ労働者が増加していることも理由のひとつです。従業員が働きやすい環境を提供することで、労働力の確保や定着率の向上を実現できます。 -

人的資本経営が推進されているため

人的資本経営の推進にともない、多様な人材が活躍できる職場環境が求められていることもあげられます。全従業員が働きやすい環境を実現できれば、モチベーションやパフォーマンスを向上させ、企業成長につなげることが可能です。

この点で公平性は、一人ひとりが自分の個性や能力を最大限に発揮するための不可欠な要素です。さまざまなバックグラウンドや視点を持つ人材の特性を理解し、それぞれに適したサポートや機会を提供することで、革新的なアイデアや価値創造が生まれやすくなります。

参照※1:Why diversity matters

https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/why-diversity-matters

DE&Iの分岐点と昨今の議論

近年、DE&I(多様性・公平性・包括性)に関する議論が世界中で活発化しています。

特に注目すべきは、トランプ政権の樹立を契機に、アメリカを中心としたDE&I政策に大きな転換点が訪れていることです。

今後、DE&Iへの考え方はどのように変わっていくのでしょうか。ここでは、米国企業と日本企業における動きについて解説します。

【1】米国企業における多様性目標の撤回の動き

トランプ大統領は就任演説において、多様性に関する明確な見直し方針を示しました。

特に「性別は男性と女性の2つだけ」との発言は、これまでの多様性推進の流れと大きく異なる姿勢を表しています。

アメリカでは、これまでパスポートや身分証明書において男性・女性以外に「X」という選択肢が設けられていましたが、この制度が廃止される方向に進んでいるようです。

また、このような政府の方針転換に呼応するかたちで、アメリカの大手企業においてもDE&I施策の後退が見られます。

主に、人種や性別に関する多様性目標について、白人以外の採用増加や女性役員の比率向上といった数値目標の設定が見直されている傾向です。

航空機メーカーのボーイングや小売大手のウォルマート、ネット販売大手のアマゾン、IT大手のGoogleなどが、これまで掲げていた多様性に関する数値目標を撤回あるいは縮小する動きを見せています。

具体的には、女性や有色人種の採用・登用に関する数値目標の撤回、DE&I推進イベントへの協賛取りやめ、社内の多様性推進部門の縮小などの対応が進められています。

このような動きの背景には、政治的な圧力だけでなく、一部の株主やステークホルダーからのDE&I投資に対する費用対効果の疑問視なども関係していると考えられるでしょう。

【2】日本企業における今後の展望

米国企業において、これまで積極的に推進されてきた多様性施策が見直される動きが出ている一方、日本企業では異なる展開がみられます。

下記では、日本企業の方針と具体的な動きについて紹介します。

①日本企業はこれまでの目標を取り下げない方針

日米のDE&I政策の違いは、主に両国の置かれた状況の違いが関係していると考えられます。

世界経済フォーラムが発表する「ジェンダーギャップ指数」の2024年レポートでは、アメリカが146カ国中43位であるのに対し、日本は118位と大きく後れを取っている状況です。

つまり、日本はまだDE&I、特にジェンダー平等の面で改善の余地が大きい状況にあります。

このような背景から、日本の主要企業は米国の動向に関わらず、これまでの多様性目標を維持する方針を示しました。

例えば、日本マクドナルドは2030年度末までに女性管理職の比率を40%にする目標を堅持しています。同様に三井物産などの大手商社も多様性の目標を維持しています。

出典:

・World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2024」

https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024/

②日本企業がDE&I目標を維持する理由

日本企業がDE&I目標を維持しようとする理由は、主に2つが考えられます。

1つ目は企業価値の向上です。厚生労働省は従業員101人以上の企業に対する女性管理職の比率公表を2026年4月から義務化する方針です。この指標は、企業評価のひとつとなりつつあります。

実際に、内閣府が2020年に実施したアンケート調査では、機関投資家の約9割が、女性活躍情報が企業の業績に長期的な影響があると考えていることがわかっています。女性活躍は非財務情報ですが、将来の業績予測や投資判断に活用されるといえるでしょう。

2つ目は人材確保の必要性です。日本では少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、多様な人材の活用は経営戦略上の重要課題です。

効率的な働き方を促進し、多様な人材の活躍の場を広げることが、業績向上にもつながると考えられています。

とはいえ、重要なことは数値目標の達成そのものではなく、多様性を活かしたイノベーションの創出や、包括的な職場環境の構築を通じて、企業の競争力強化につなげることです。

国際的な動向を意識しつつも、DE&Iへの取り組みは自社の持続的成長のために注力すべき課題としてとらえることが大切です。

出典:

・内閣府「ジェンダー投資に関する調査研究報告書」

https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/pdf/r2gender_lens_investing_research_02.pdf

厚生労働省「令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000862422.pdf

DE&Iを企業で推進する効果・メリット

前章で見てきたように、日本企業においては引き続きDE&Iを推進していく方針です。

これからDE&Iに取り組む企業や、さらなる推進の動きを始める企業では、その具体的なメリットを十分に理解し、自社の状況に合わせた施策を展開することが重要です。

企業がDE&Iを推進する効果・メリットは、下記があげられます。

【1】イノベーションの創出

DE&Iの導入は、イノベーションの創出につながります。年齢や性別、価値観などが異なる人材が集まれば、異なる視点から意見を出し合うことができます。

多様な経験や知識をもちよって議論を進められるため、同じ属性の組織では思いつかなかった新たなアイデアや打開策が見つかりやすくなるのです。

【2】企業価値や顧客ロイヤリティーの向上

DE&Iへの取り組みを対外的に伝えることで、多様な人材を適切に評価し、新たな価値を創出する革新的な企業というイメージを与えられます。

また人的資本経営の考え方と合わせることで、よりDE&Iの取り組みは強固になっていきます。ダイバーシティ分野や人材育成分野などの人的資本経営の指標は、DE&Iを推進する上でも重要な指標となるからです。

人材を企業の資本と考えて投資の対象とする人的資本経営は、中長期的な企業価値の向上につながります。投資家などのステークホルダーにも良い影響を与えるでしょう。

人的資本経営とは?求められる背景から取り組み方まで詳しく解説

【3】優秀な人材の確保

DE&Iを推進すると、優秀な人材を確保しやすくなります。企業イメージが良く、社会的信頼を得ている企業は採用における競争力も高まります。

優秀な人材が集まれば、顧客ロイヤリティーの向上や意志決定力の強化につながり、財務的リターンをより増やすことが可能です。競争上の優位性を高める上でも大きなメリットになります。

DE&I推進の妨げとなりやすい要素

企業でDE&I(多様性、公平性、包括性)施策を導入・推進しようとする際、多くの組織が直面する障壁のひとつが「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」です。

アンコンシャス・バイアスとは、人が無意識のうちに持っている偏見や固定観念のことを指します。これらは生育環境や教育、メディアの影響、社会的・文化的背景などから形成され、私たちの判断や行動に影響を与えています。

企業でよくみられる例としては、下記のようなことがあげられます。

- 性別や世代、学歴だけで相手の人間性を判断する

- 性別で能力を判断して任せる仕事や役割、昇進などを決める

- 相手の年齢で接し方を変える

- 自分にはバイアス(偏見や先入観)がないと思っている

重要なのは、こうしたバイアスは悪意から生じるものではなく、誰もが持ち合わせている点です。

そのため、自分や周りのアンコンシャス・バイアスの意識に対して適切に対処できるようになるには、まず自分自身のバイアスに気づくことが大切です。

その有効な施策としては、ケーススタディを取り入れた研修やワークショップの実施があげられます。

また、多様な意見を歓迎する文化を醸成し、異なる視点を持つ人々が発言しやすい環境を整えることも、アンコンシャス・バイアスの影響を防ぐための重要な施策です。

リーダーが率先してバイアスに対する意識を高め、多様性を尊重する姿勢を示すことが、組織全体の意識改革につながります。

DE&I推進の基盤となる「心理的安全性」について

DE&I(多様性・公平性・包括性)を推進する中で、多くの企業が見落としがちな重要なポイントが「心理的安全性」です。

心理的安全性は、DE&I施策を効果的に機能させるための基盤となる環境要素のひとつです。

【1】そもそも心理的安全性とは?

心理的安全性とは、「組織において従業員が心的ストレスを抱えず働ける状態」を指します。具体的には、質問、相談、意見表明、新しいアイデアの提案など、あらゆる言動に対して不安感や恐怖感を持たずに行動できる環境のことです。

Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス」という調査研究では、高パフォーマンスを発揮するチームの最大の共通点が「心理的安全性の高さ」であることが明らかになっています。

心理的安全性は従業員の快適性のためだけではなく、組織のパフォーマンス向上にも直結する重要な要素です。

心理的安全性の高い組織のメリットを解説!ぬるま湯組織にしないためには?

【2】なぜDE&I推進に心理的安全性が重要なのか?

多様な人材を受け入れ、その一人ひとりが組織の一員として完全に包摂されるためには、全員が安心して自己表現できる環境が必要不可欠です。

どれだけ多様な人材を採用しても、彼らが本来の自分を隠して働かなければならない環境では、真のインクルージョンは実現できません。

多様な意見が交わされることで生まれる「摩擦」を、組織が成長するための推進力とするには、異なる意見や少数意見を歓迎する文化が不可欠です。

また、マイノリティの従業員は、心理的安全性の低い組織では二重の困難に直面します。

1つ目は属性による壁(偏見や固定観念)、2つ目は意見表明への不安です。例えば、若手の女性従業員が革新的なアイデアを持っていても、「若いから」「女性だから」という理由で軽視されるケースは少なくありません。

加えて、「発言すると批判されるかもしれない」という不安が重なると、発言のハードルは非常に高くなります。

心理的安全性の確保は、この二重の障壁を取り除くことにもつながります。

まずは組織の心理的安全性の現状を把握し、それを向上させるための取り組みを行うことが、効果的なDE&I施策の第一歩となるでしょう。

企業がDE&Iに取り組む際のポイント

ここからは、実際に企業としてDE&Iに取り組む際の具体的なアクションに目を向けていきましょう。

アンコンシャス・バイアスを防ぎながら心理的安全性を高め、そして組織全体でDE&Iを推進していくためには、体系的なアプローチが必要です。

その実践的なポイントを4つの観点から解説します。

ポイント1 | DE&Iの方針を明示する

企業がDE&Iに取り組む際は、全従業員へ明確な方針を示すことが重要です。中途半端な取り組みは混乱を招くため、まずは全社的に共通の理解をもつ必要があります。

また、企業が目指す理想の状態を言語化し、全従業員がいつでも確認できるようにしましょう。管理職だけでなく現場の従業員も含め、各自が疑問点や改善点を見つけ、議論できる環境を整えることが大切です。

DE&Iに関する知識を深められるよう、定期的に研修を実施することも検討しましょう。例えば、研修を通して多様性の重要性や差別の防止策を伝える方法があげられます。

ポイント2 | 職場環境を整備する

DE&Iを推進するためには、職場環境の整備が欠かせません。制度や待遇の見直しにより、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境を整備しましょう。具体的には、柔軟な勤務時間やリモートワークの導入、家族関連の休暇制度の拡充などが考えられます。

また、さまざまな人材の状況を考慮し、公正かつ公平なルールや制度を定めましょう。例えば、採用や昇進における選考プロセスの透明性を高めることや、給与体系の見直しによる男女の賃金格差の解消などがあげられます。

ポイント3 | 社内のコミュニケーションを活性化する

自分以外の価値観や属性を受容するためにも、従業員同士の積極的なコミュニケーションが必要です。異なる背景や文化を持つ同僚と対話し、お互いの経験や視点を伝え合う機会を定期的に設けましょう。

社内コミュニケーションを通して、自分や周囲が発する言葉を振り返る習慣を身に付けてもらうなど、DE&Iを実現しようとする社風や環境を整備していくことが大切です。

また、多様な人材が同じプロジェクトに参加すると、意見の相違や対立が生じる可能性があります。そのため、少数派の意見も十分に反映されるような仕組みづくりが重要です。

定期的なブレーンストーミングセッションやフィードバックループを通して、心理的安全性を保ちながら闊達な議論が生まれる社内文化を醸成しましょう。

ポイント4 | 1on1ミーティングで質の高い対話を行う

1on1ミーティングは、Googleなどが実施している心理的安全性を高めるためのマネジメント手法のひとつです。

定期的な1on1ミーティングを通して信頼関係を築くことで、従業員一人ひとりが安心して自分の意見や懸念を伝えられる環境が生まれやすくなります。

また、マイノリティな立場にある従業員の、組織への帰属意識が高まるきっかけにもなります。

1on1ミーティングで効果を上げるための重要なポイントは、コーチングとフィードバックです。上司は指示や指導に終始するのではなく、部下の話に耳を傾け、適切な質問を通じて自発的な気づきを促すコーチングアプローチを取ることが大切です。

加えて、具体的で建設的なフィードバックを提供することで、多様な人材が各自の強みを活かしながら成長できる環境を整えられます。

このように、1on1ミーティングにおける対話の質は、DE&I推進を成功させるための重要な要素です。

マネジャーの育成やサポートを行うためにも、コミュニケーション能力を鍛える研修の実施や、支援ツールの活用などを検討することをおすすめします。

組織の1on1の質を効果的に高めたいと考えている企業様は、JMAMが提供しているKizunaNaviもご検討ください。AI技術を活用した対話データの解析により、効果的なフィードバックを提示します。準備や議事録の記入にかかる手間も削減できるため、業務効率化にも最適です。

企業におけるDE&Iの事例

企業がDE&Iを導入する際に参考になる企業事例を3つ紹介します。

事例1|京セラ株式会社

京セラ株式会社は企業としてダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組むため、2019年からD&Iを推進してきました。さらに、管理職の意識改革を進めるべく、2020年より日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の「多様な部下のマネジメント研修」を導入しました。

D&I推進の目標は、多様な人材を受け入れ、それぞれの個性や強みを活かしつつ、組織全体のイノベーションや成長に貢献することです。経営トップのコミットメントから始まり、経営理念と経営戦略との一体化を図り、組織全体でD&Iを推進しています。

事例2 | パナソニック株式会社

パナソニック株式会社は、「挑戦する人と組織の成功」を実現するために、ダイバーシティを推進し、多様な人材がそれぞれの力を最大限発揮できる最も働きがいのある会社を目指しています。

DE&Iの取り組み内容は下記の通りです。

- DE&I啓発イベントを定期的に開催する

- 国内主要製造拠点のバリアフリー化を実施する

- 小学校就学直前まで取得可能な通算2年間の育児休業制度を整備する

- 育児や介護で利用できるファミリーサポート休暇を導入する

事例3 | 株式会社ローソン

株式会社ローソンは、多様な従業員が能力を発揮できる環境を整え、商品・サービスなどの新たな価値を創造することで、地域社会の幸せに貢献することを目指しています。

取り組みの内容は下記の通りです。

- DE&I推進担当役員を配置し、必要な制度設計・運用・登用などを行う

- 全国各エリアでリーダーを選出して「元気リーダー委員会」を定期開催する

- 女性社員選抜型リーダーシップ研修、女性社員キャリア開発研修、育児休職社員研修など、女性社員のキャリア形成と復帰支援に取り組む

- 育児休職制度や育児時短制度、勤務日数減少制度、祝日休日制度など、育児と仕事の両立を支援する制度を導入する

- ベビーシッターやサポートサービスの提供により、育児支援を強化する

まとめ

DE&Iの考えに基づき、全従業員が能力を存分に発揮し、高いモチベーションをもって業務を遂行できるようになれば、イノベーションの創出や顧客ロイヤリティーが向上します。また、優秀な人材確保・定着、そして企業の持続可能な成長にもつながります。今回、解説した内容を参考に、DE&Iの導入を検討しましょう。

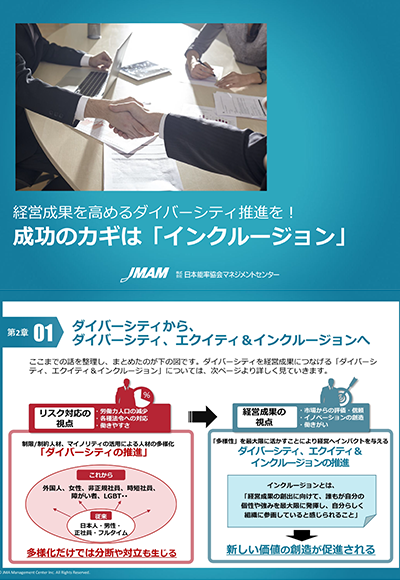

経営成果を高めるダイバーシティ推進を!

成功のカギはインクルージョン

ダイバーシティを経営成果につなげる「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」についての概要と、推進していく上でおさえるポイントについて解説しています。

- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンとは?

- 5つのポイント

- 管理者の役割等

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます