- 対象: 全社向け

- テーマ: 組織風土・文化

- 更新日:

アンコンシャス・バイアスとは?具体例や組織に与える影響、解消ポイントを解説

アンコンシャス・バイアスは無意識の思い込みや偏見を指し、組織成長を阻む要因となります。知らないうちに相手を傷つけたり、自身のキャリアを狭めてしまったりなど、さまざまな影響を及ぼします。

人材育成担当者としては、従業員一人ひとりがアンコンシャス・バイアスを正しく理解し、気づき、正しい対処ができるように働きかけることが重要です。

今回は、企業の人材育成担当者に向けて、アンコンシャス・バイアスの概要や具体例、解消するポイントについて解説します。

関連資料

関連資料

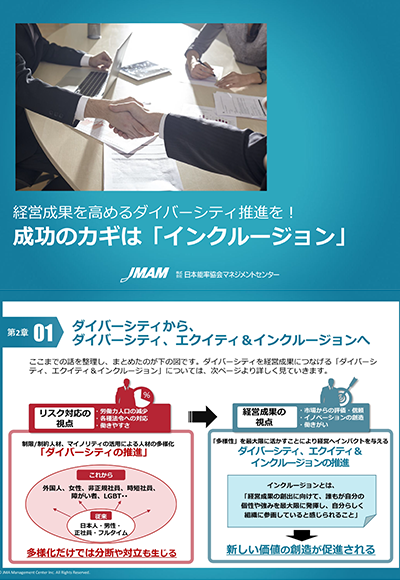

経営成果を高めるダイバーシティ推進が分かる

成功のカギは「インクルージョン」

アンコンシャス・バイアスとは

アンコンシャス・バイアスは、自分自身では気づいていない「ものの見方」や「捉え方の歪み」のことです。英語で「無意識の」を意味する「unconscious」と、「先入観」や「偏見」を意味する「bias」が組み合わさってできた言葉で、直訳では「無意識の偏見」となります。

私たちは、何かを見たり、聞いたり、感じたりした際に、「〇〇だから〇〇だ」といったように無意識に決めつけてしまう傾向があります。例えば、「学歴が優秀だから仕事ができる」「家事や育児は女性がするのは当然」などです。

こういった思い込みは、自身の過去の経験、知識、価値観、信念などに基づいて自動的に行われ、表情や仕草、発言、行動に表れます。ゆえに、無意識の偏見によって気づかぬ間に人を傷つけてしまったり、可能性を狭めてしまったりすることも少なくありません。

一方で、大量の情報を瞬時に処理し、素早い判断ができるのは、アンコンシャス・バイアスの恩恵といえます。

アンコンシャス・バイアスは誰しもがもっているもので、「良いor悪い」はありません。多様性が求められる現代において、アンコンシャス・バイアスを自覚し、どのように向き合って対処していくかが重要です。

自分の発言や言動、行動がアンコンシャス・バイアスの影響を受けていないか、定期的に自己を振り返る必要があります。

アンコンシャス・バイアスの例

「男性だから女性が好き」「女性だから男性が好き」という考え方は、よくあるアンコンシャス・バイアスの例です。

しかし、アンコンシャス・バイアスの対象となり得るのは、LGBTQなどの一部の方だけではありません。誰しもが対象者となる可能性があり、どこの職場でも発生し得るものです。

下記のようなケースも、アンコンシャス・バイアスの一例です。

■従業員の子どもがまだ小さいため、出張にならないよう配慮しておいた。

従業員が本当は出張に行きたいと思っている可能性があるものの、「小さな子どもがいるから出張には行きたくないものだ」「出張へは行けないものだ」と思い込むこともアンコンシャス・バイアスといえます。良かれと思って「出張をさせない」といった行動は、従業員と自身の双方の考えが理解できておらず、ネガティブな結果をもたらすことがあります。

■従業員が親の介護のために時短勤務を続けている。その従業員はもう昇進や昇格は考えていないだろうと考える。

従業員が本当は「仕事と育児・介護を両立したい」と考えている可能性があるものの、状況だけを考えて人事評価をしてしまうのも、アンコンシャス・バイアスの影響を受けた悪い例といえます。

自己に対するアンコンシャス・バイアスもあります。下記はその例です。

■シニアの方が「自分は歳だから、この仕事に向いていないのではないか?」と思い、尻込みしてしまう。

■子育てをしている方が、「自分は子育て中だから、今は新しい挑戦をしないほうが良いのではないか」と考えてしまう。

アンコンシャス・バイアスが組織に与える影響

アンコンシャス・バイアスが組織に与える影響について解説します。

影響1|採用や評価などにおける不公正な判断

アンコンシャス・バイアスは、採用や評価などに悪い影響をもたらす可能性があります。特に「性別」「年齢」による偏見は、不公正な判断をもたらしかねません。

例えば、「女性は体力がないから事務職が適している」「飲食業において、女性は調理ではなく接客だ」「女性は気遣いができるから男性よりも介護職に向いている」といった偏見も見受けられます。

管理職や上司がこのようなバイアスを人事評価に反映させてしまうと、組織的に大きな問題を引き起こすおそれがあります。適切な人事評価がなされないと、従業員のモチベーションの低下や離職につながるでしょう。

一方で、アンコンシャス・バイアスを解消することで、性別や年齢、国籍などに関わらず、誰でも活躍できる組織づくりを実現できます。

影響2|人間関係の悪化によるパフォーマンスの低下

アンコンシャス・バイアスをもっていると、個人間でもトラブルにつながる場合があります。年齢・性別、容姿などのアンコンシャス・バイアスは、日常的なコミュニケーションや態度に表れることがあります。

例えば、「若いから忍耐力がない」「太っているから仕事ができない」などです。こういったネガティブなアンコンシャス・バイアスをもち、それが態度や言動に表れてしまうと、職場の人間関係が悪化し、業務に大きな支障をきたすおそれがあります。

職場の人間関係が劣悪だと、部署間連携がうまくいかず、トラブルの発生や生産性の低下につながってしまいます。

影響3|組織における多様性の阻害

現在、社会全体で「ダイバーシティ(多様性)」という言葉が注目され、ダイバーシティ経営が広がっています。

ダイバーシティ経営とは、人種や国籍、性別、年齢、宗教など、さまざまな属性の人材を迎え入れ、個々の能力や考えを活かすことで、イノベーションや価値創造につなげる経営手法です。人材不足も解消されるほか、グローバル市場の進出も図れるメリットがあります。

しかし、企業がアンコンシャス・バイアスを放置していると、ダイバーシティが進みません。

近年は日本に在留する外国人の数が増えてきています。また、同性が好きな人や性同一性障害の人といった性的マイノリティへの理解・認知も進んできています。こういった多様な属性・価値観を認め、受け入れることが現代の企業経営において重要です。

また、SNSの普及によって、現代ではたったひとつの発言や投稿が一気に拡散されるリスクもあります。アンコンシャス・バイアスによる人種や性別などに関する差別的な投稿を従業員がしてしまうと、企業の信用毀損やブランドイメージの低下につながるため注意が必要です。

アンコンシャス・バイアスが生じる原因

アンコンシャス・バイアスを生み出す要因は下記の3つがあげられます。

本人のエゴ

アンコンシャス・バイアスは自己防衛心、自己保身といった「エゴ」の表れといえます。

エゴとは、相手の気持ちや感情に寄り添わず、自分の考えや利益を追求することです。例として、下記があげられます。

- 自分が間違っていないことを証明したい

- 自分を少しでも良く見せたい

- 自分にとって快適な環境をつくり出したい

習慣や慣習

アンコンシャス・バイアスは過去の経験や培った知識などから生まれます。自分の経験や知識から生み出される考えやルールは、簡単に変えられません。習慣や慣習を変えることは、違和感を生んだり、本人にとって大きなストレスとなったりします。

また、同じ考えや価値観をもった人が多く集まった組織で、知らぬ間に暗黙のルールが生じている場合は注意が必要です。

感情スイッチ

感情スイッチとは、自分の感情を刺激するポイントのことです。自分の劣等感や不安感を呼び起こす言動をされて感情スイッチが入ると、自分の心を守る防衛本能が働きます。

これが原因となって、「他者や現実を見なくなる」「攻撃的な言動をする」といった行動を取ることがあります。

アンコンシャス・バイアスを解消する3つのポイント

組織で発生するアンコンシャス・バイアスを解消するポイントを紹介します。下記のような考え方に基づいたトレーニングを社員研修などに取り入れると、より効果が高まります。

ポイント1|決めつけない

アンコンシャス・バイアスがあると、「普通ならこうだ」「どうせ無理だ」などと決めつけた言動をしてしまうことがあります。このような発言や行動は、人を傷つけたり可能性を縮めてしまったりするおそれがあります。

安易に「これはこうだ」と物事を決めつけずに、「こういった可能性もある」「別の選択肢があるのでは」など、多様な考えや価値観を受け入れる柔軟な姿勢が大切です。

組織の人材育成においては、一人ひとりの従業員が使う言葉を意識し、尊重することがアンコンシャス・バイアスを解消する第一歩といえます。

ポイント2|「サイン」に注目する

アンコンシャス・バイアスによる不適切な言動や行動で相手が不快に感じた場合、表情や声のトーンが「サイン」となって表れます。例えば、自分の発言によって「表情が曇った」「嫌な顔をした」「声のトーンが変わった」「ドアを閉める音が大きくなった」などです。

こういったサインを察知し、「自分のどういう発言や言動が不適切だったのか」「相手がどのような感情を抱いているのか」を分析することが大事です。そして状況を改善するための解決策を模索し、サインを出した相手を丁寧にフォローしましょう。

ポイント3|自己認知をする

アンコンシャス・バイアスは誰しももっているもので、排除することはできません。しかし、自分や他者の発言や行動に注意することは可能です。

人材育成においては、従業員自身が日頃からアンコンシャス・バイアスを自覚し、改善する意識をもてるよう働きかけることが大事です。

例えば、自分の発言や行動を振り返り、「決めつけていないか」「他人に考えや価値観を押しつけていないか」と確認してもらうのも良いでしょう。

一定期間、このトレーニングを意識して続けると、自分の発言や行動に気を付ける癖がつきやすくなります。

アンコンシャス・バイアスに気付ける従業員を育てるには?

従業員一人ひとりに、アンコンシャス・バイアスは「自分の中にもあり、他人や職場にもあること」であると自覚してもらうことが、女性躍進やダイバーシティの第一歩です。

そのためには、実践的な研修を実施するのが効果的です。ケーススタディやワークを通して現実に起こるアンコンシャス・バイアスに気付き、適切に対処できるようトレーニングしましょう。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、「多様性を尊重する職場マネジメントの考え方」を学ぶための実践的な研修を提供しています。

詳しいプログラムや特長の詳細については、ぜひ下記からご確認ください。

まとめ

アンコンシャス・バイアスの影響を受けた発言や行動は、ときに人を傷つけたり、可能性を狭めてしまったりすることがあります。組織においては、「多様性の阻害」「人間関係の悪化」「不公正な人事評価」など、成長を阻む原因となります。

組織のアンコンシャス・バイアスを解消するためには、一人ひとりの意識を変えることが大切です。必要な知識を身に付け、適切な対処ができるよう。研修を通じて実践的なトレーニングを実施することをおすすめします。

経営成果を高めるダイバーシティ推進を!

成功のカギはインクルージョン

ダイバーシティを経営成果につなげる「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」についての概要と、推進していく上でおさえるポイントについて解説しています。

- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンとは?

- 5つのポイント

- 管理者の役割等

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます