- 対象: 全社向け

- テーマ: ビジネススキル

- 更新日:

社員の問題解決能力を高める!継続教育の重要性と効果的なトレーニング方法

問題解決力とは、問題の原因を見つけて分析し、適切な解決策を考え実行していくスキルです。問題解決力が高い人は、客観的な目線から問題の本質を見極め、適切な計画を立てて主体的に行動することができます。社員が目の前の問題だけではなく、中長期的に自ら課題解決できるようになれば、組織全体のパフォーマンスが向上し、業績アップにつながります。問題を解決するには、問題の原因を突き止めて解決策を導き出すだけではなく、実行と検証する能力も必要です。

今回は、問題解決能力の意味や高めるメリット、トレーニング方法などについて詳しく解説します。

関連資料

関連資料

新人・若手社員の「考える力」「読解力」を高める!

なぜロジカルトレーニングが基本業務力アップに“直結”するのか

ビジネスにおける「問題解決能力」とは?

問題解決能力は、問題や課題の本質をとらえて、解決までのアクションプランを計画し、プランを実行して理想状態に近づける能力のことです。具体的には、下記のような能力が求められます。

- 1 問題から真の原因を特定する能力

- 2 解決策を立案・実行する能力

- 3 解決策の効果を検証して改善する能力

各能力について、詳しくみていきましょう。

問題から真の原因を特定する能力

表面的な原因にとどまらず、問題の根本原因を探し出すことが求められます。問題を正しくとらえるにはロジカルシンキング(論理的思考)が必要です。問題の本質を見極め、その原因を正確に特定し、適切な課題を設定できるようになります。

自分が変えられるものと、インパクトが高いものの2つの観点から、問題に大きな影響を与える原因を特定しましょう。

例えば、製品の品質に問題が発生した場合は、下記の流れで根本原因を探っていきます。

1.なぜその問題が起きたのか?

材料の選定が不適切だった。

2.なぜ材料の選定が不適切だったのか?

供給業者の選定基準が緩かった。

3.なぜ選定基準が緩かったのか?

コスト削減を優先した。

4.なぜコスト削減を優先したのか?

短期的な利益目標が設定されていた。

5.なぜ短期的な利益目標が設定されていたのか?

経営戦略において長期的視点が欠けていた。

このように原因を深掘りすることで、表面的な問題ではなく、根本的な問題にたどり着くことができます。

また効果的な施策を立てるには、深掘りした原因の中から

- 自分が変えられるもの(自分やチームの力で改善できる範囲の原因)

- インパクトが高いもの(解決することで、問題全体に対して大きな影響を与えることができる原因)

を特定することが必要です。

解決策を立案・実行する能力

問題を解決するまでの計画を立て、それをもとに必要なアクションを洗い出す能力のことです。必要であれば関係者に依頼したり、周囲を巻き込み実行する能力も含まれます。

まず、問題の現状から目指すべき解決状態までの具体的な計画を立て、必要なアクションを洗い出します。

例えば、顧客満足度の低下を解決する場合は下記のような内容となります。

・現状:顧客満足度が低下している。

・目標:顧客満足度を10%向上させる。

解決までのシナリオ

・顧客満足度調査の実施

・調査結果の分析と問題点の特定

・改善策の立案

・改善策の実行

・再調査と結果の評価

解決に必要なアクション

・顧客満足度調査のためのアンケート作成と配布

・調査データの集計と分析

・問題点を踏まえた改善策の具体化(例:カスタマーサービスの強化、製品品質の向上)

・改善策の実行計画を策定し、担当者を決定

・改善策の実行後、再度顧客満足度調査を実施し、効果を評価

解決策の効果を検証して改善する能力

解決策を実行した後はその効果を検証し、必要に応じて改善を行う必要があります。この検証から改善までを実行する能力も必要です。

PDCAサイクルを活用することで、ビジネスにおける問題解決能力を高め、常に最適な結果を追求することが可能になります。

PDCAサイクルの各プロセスの詳細と例は下記の通りです。

- 計画(Plan)

売上が低迷する小売店が、問題の原因を特定し、顧客のニーズを満たしていない商品構成を改善するために新しい商品ラインナップを導入する計画を立てます。 - 実行(Do)

新しい商品ラインナップを店舗に導入し、プロモーションを行います。計画通りに実行することが重要です。 - 検証(Check)

売上データを分析し、新しい商品が売上にどのような影響を与えたかを確認します。結果に基づき、成功かどうかを判断します。 - 改善(Action)

成功した場合はラインナップを拡充します。効果がなかった場合は商品の種類や価格、プロモーション方法を見直し、再度PDCAサイクルを回します。

問題解決力が高い人、低い人の特徴

問題解決能力が高い人は問題を見極め、その課題解決のための計画を立てて実行する力があり、深く思考する習慣があります。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 問題を深堀して考えることで潜在的な問題も発見できる

- 問題を自分ゴトとして捉え、主体性を持って行動できる

- 予期せぬ状況が起きてもロジカルに情報を整理し、柔軟に対応ができる

- 失敗を振り返り、繰り返さない

一方で問題解決力が低い人は、以下のような特徴があります。

- 客観的な判断ができず、無理な計画を立てがち

- 表面的な分析しかできずに失敗を繰り返す

- しっかり思考せずに安易な判断をするため、周りに流されやすい

社員の問題解決能力を育てるメリット

社員の問題解決能力を育てるメリットについて、個人と企業の双方から詳しく解説します。

問題解決力を高める個人のメリット

問題解決力を鍛えることで、新しいスキルや知識を習得できるため、能力開発につながります。

・重要課題に気づける

・ビジネスにおける判断力が上がる

・新しいアイデアを数多く考え出せる

・説得力のある文章表現や説明ができる

問題解決力を高める企業のメリット

問題解決力を向上させることで、企業全体のパフォーマンスが向上し、業績の向上につながります。

・指示されたことだけではなく、自ら提案する人材が育つ

・事実ベースでの適切なコミュニケーションがとれる

・仕事の優先度をつけられるようになり生産性が高まる

・トラブルが発生した時の対応力が高まる

社員の問題解決能力を高める教育・トレーニング方法

社員の問題解決能力を高める教育・トレーニング方法について、いくつかの例を紹介します。

なぜなぜ分析を実践する

実務で問題が起こったら、特定した問題の原因を把握するため、何度も「なぜ?なぜ?」と深掘りしていきましょう。これを「なぜなぜ分析」といい、下記の手順で行います。

- 問題を掘り下げる

- なぜをくり返す

- 打ち止めになるまで続ける

これを習慣化することで、問題解決能力が身に付いていくでしょう。

ロジカルシンキングのフレームワークを活用する

ロジカルシンキングとは、物事を体系的に整理し、矛盾や飛躍のない筋道を立てる思考法のことです。問題解決や意思決定の精度が向上します。

ロジカルシンキングについて詳しくは下記のコラムをご参照ください。ロジックツリーやMECE(ミーシー)など代表的なフレームワークについても詳しく解説しています。

ロジカルシンキングとは?意味や構成要素・論理的思考の磨き方を詳しく解説

クリティカルシンキングに必要なスキルを鍛える

クリティカルシンキングとは、思考の偏りやバイアスを取り除き、客観的かつ合理的に物事を考えるための思考法のことです。主観や先入観にとらわれずに物事を判断する力が養われます。

クリティカルシンキングを鍛えるには、前提を疑う力を養いましょう。私たちは日常生活や業務において、多くのことを前提として考えがちですが、その前提が誤っている場合、誤った結論に至る危険性があります。

何か問題に直面した際、まず「この前提は本当に正しいのか?」と自問します。例えば、「このプロジェクトは時間内に完了する」という前提に対して、「なぜそう考えるのか?過去のデータに基づいているのか?」と問いかけます。

さらに、自分の前提を他の人の意見や異なる視点から見直しましょう。例えば、チームメンバーに「この前提についてどう思うか?」と質問し、異なる見解を集めます。これにより、前提の妥当性を再評価できます。

次に重要なのは、思考の偏りに気づく力を養うことです。思考の偏りとは、特定の方向に考えが偏ることで、客観的な判断ができなくなる状態を指します。これを防ぐために、オズボーンのチェックリストを活用します。

オズボーンのチェックリストは効率的にアイデアを出す思考法ですが、創造的な問題解決を促すためのツールとしても活用できます。下記の9つの質問を通して思考の幅を広げてみてください。

・転用…他に活用できないか

・応用…他からアイデアを借りられないか

・変更…商品やサービスの一部を変更できないか

・拡大…商品を大きく、厚く、重くできないか。サービスを頻繁に、長時間にできないか

・縮小…商品を小さく、薄く、軽くできないか。サービスを、短時間にできないか

・代用…商品やサービスの原料や製法、人、場所を代えることはできないか

・置換…商品やサービスの場所や順序、構成要素を置き換えることはできないか

・逆転…前後、左右、上下、表裏を変更できないか。役割を逆転できないか

・結合…合体できないか。混ぜてみたらどうか。目的を組み合わせてみたらどうか

ゼロベース思考を癖付ける

ゼロベース思考とは、既存の枠組みや既成概念にとらわれず、根本から考え直す思考法です。新しいアイデアや革新的な解決策を生み出す力が養われます。

例えば、家電メーカーが新しい掃除機を開発する場合を考えてみましょう。従来のアプローチでは、既存の掃除機の改良点を探し、少しずつ機能を追加していく方法が一般的です。しかし、ゼロベース思考を取り入れることで、まったく新しいコンセプトの掃除機を生み出すことができます。

社員の問題解決能力を育てるには“継続的な教育”が重要

問題解決能力は、一度書籍を読んだり動画で学んだりしただけでは習得できません。多くの社員教育の現場では、講義主体の詰め込み型研修が主流ですが、これでは定着せず、意識や行動の変容にはつながりにくいのが現状です。

問題解決能力を身につけるためには、日々の積み重ねと、実践と学習を繰り返す仕組みが必要です。学習者自身が主体的に学び、実践を通じてスキルを磨くことが求められます。例えば、定期的なワークショップやプロジェクトを通じて、リアルな課題に取り組む機会を与えることが効果的です。

さらに、研修の中で振り返りや問いかけを取り入れ、得た知識や情報をどのように実践に活かすかを考える時間を設けることが重要です。これにより、学習内容が単なる知識の蓄積ではなく、実際の行動に結びつくようになります。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)は、一人ひとりが持続的に成長するためには学びと経験の積み重ねが不可欠であると考えています。そのため、継続的な調査や行動科学の理論をベースに、教育効果を最大化するサービスを提供しています。

社員が成長し、組織全体の問題解決能力を高めるためには、単発の研修ではなく、継続的な教育が不可欠です。社員の持続的な成長を支援するための最適なソリューションを提供しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

まとめ

問題解決能力は、ビジネスシーンにおいて重要な能力のひとつです。問題を正確に把握し、原因を特定し、効果的な解決策を立案・実行する能力です。特に複数の問題が複雑に絡み合っているときや限られた時間のなかで“最善”を目指すときに、冷静にひとつひとつの事象を読み解き、論理的に解決策を組み立てる助けとなります。問題を深堀して思考し、真の原因を見つけ出す力です。

解決策の効果を検証し、必要に応じて改善することも求められます。これらのスキルを日々の業務で磨くことで、持続的な成長と競争力の向上が実現します。継続的な学びと実践により、問題解決能力が身につくでしょう。

最後に、問題解決力能力だけではビジネスが推進しないケースもあります。それは人と人との関係も影響するからです。

Aという問題を解決するためにはBという手段を講じる必要があり、Bを講じた結果Cとなる。リアルなシーンではBを講じてもCにならないケースもあります。それは人や感情が大きく関わるケースです。

問題解決能力だけが重要ではないことは心にとどめておきましょう。

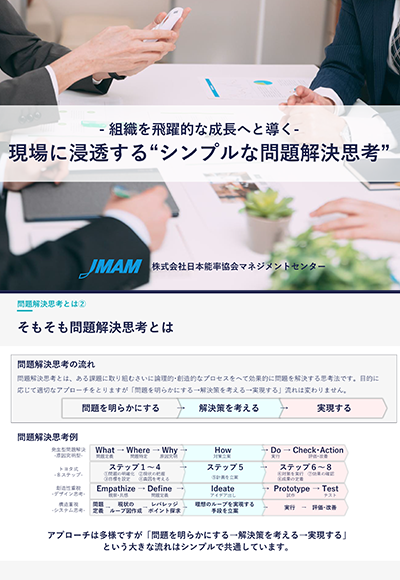

シンプルな問題解決思考

組織を飛躍的な成長へと導く方法

競争が激化する近年において、その有用性が確立されている「問題解決思考法」。本資料では、 問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説しています。

- 社会人必須スキル ロジカル思考とは

- どうすれば現場に浸透するのか

- 各階層むけ研修施策例

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます