- 対象: 全社向け

- テーマ: ビジネススキル

- 更新日:

アンラーニングとは?意味やメリット、導入のステップを解説!

「アンラーニング」は、「学習棄却」とよばれ、既存の仕事の信念やルーティンをいったん棄却し、 新しいスタイルを取り入れることです。ビジネスモデルの変化が激しい時代、従来の仕事の方法だけでは太刀打ちできません。持てる知識・スキルのレパートリーのうち有効でなくなったものを捨て、代わりに新しい知識・スキルを取り込むことが重要だとされています。

この記事では、アンラーニングの意味や「経験学習」との関係性といった基礎知識から、アンラーニングを推進するメリットや、導入のステップを解説します。アンラーニングを推進したいと考えている企業の人材育成に関わる方、経営者、マネジメント層の方は、ぜひ参考にしてください。

アンラーニングとは?

アンラーニング(unlearning)は学習棄却ともよばれ、持てる知識・スキルのレパートリーのうち有効でなくなったものを捨て、代わりに新しい知識・スキルを取り込むことを指します。「学びほぐし」ともいえるでしょう。

書籍『仕事のアンラーニング』(同文舘出版)を上梓した北海道大学大学院経済学研究院の松尾睦教授は、アンラーニングを次のように説明しています。

「捨てるといっても、昔の記憶を忘れてしまうことではありません。意図的なプロセスによって、単に使用停止にするだけのこと。必要があればまた取り出して使うことができます」

【会員限定】アンラーニング│北海道大学大学院 松尾 睦氏│古い信念やルーティンを捨て「型」をアップデートする/Learning Design Members

アンラーニングが必要とされている理由

アンラーニングは、有効ではなくなった知識やスキルを捨て、新たなに必要なものを取り入れることです。従来の信念やルーティーンに縛られていては、時代の変化が激しい昨今のビジネスシーンに対応することができません。

反対に、常に危機意識を持ち、アンラーニングを心掛けている企業は、時代の潮流に乗ることもできます。コロナ禍において新規事業に乗り出す企業やビジネスモデルそのものを転換する企業がありましたが、アンラーニングが正しく機能した例と言ってよいでしょう。

アンラーニングを企業で推進するメリット

企業がアンラーニングを推進するメリットを、具体的に紹介します。

従業員の成長を促進できる

スキルを高めたベテラン人材ほど、学習を放棄してしまう場合が少なくありません。これまで自分が行ってきた方法が上手くいった経験があるほど、変化の必要性を感じられないからです。ですが、変化の激しい時代において、従来のスキルはすぐに陳腐化してしまう場合があります。アンラーニングを推進することで、従来の方法を一度捨て、新たな方法を取得するための学びを促すことができます。伸び悩んでいる従業員が成長するきっかけとなるでしょう。

また、こうしたベテラン人材にアンラーニングを促すときは、不安を示されることもあります。アンラーニングは今までの方法の否定ではなく、成長の機会であることを伝え、丁寧に進めることが大切です。

業務効率の向上につながる

アンラーニングに取り組むことで、既存の仕事のスキルや進め方を見直すことができます。これまで続けていた業務フローを変える、無駄なものを減らし改善する、といったことができれば、業務効率向上につながるでしょう。

このとき重要なのは、一時的に効率が下がったからといってすぐに元の方法に戻さないこと。新しいやり方に慣れるまでには時間が掛かります。アンラーニングを促進し、変化に慣れることができれば、徐々に業務効率改善もスムーズにいくようになるでしょう。

変化に強い組織になる

アンラーニングを推進することで、既存の方法を見直し、新たな学びを習得する基盤が整えば、組織は時代の変化に合わせて変わり続けることができます。常に取捨選択をし、捨てることや学ぶことを柔軟に行えるように備えておくことは、これからの時代に必要なことだといえるでしょう。どんなに経験豊かで優秀な社員がいても、自分の型やスタイルに固執すれば、伸び悩んでしまいます。従業員一人ひとりが学習意欲をもち、互いにアンラーニングし合える組織が強い組織だと言えるかもしれません。

また、アンラーニングが促進されれば、能力や課題解決力が高まって業務効率が上がり、従業員にとって、精神的にも肉体的にも余裕ができるといわれています。やりがいや主体性、挑戦心も生まれやすくなり、結果的に業績も上がり、顧客満足も高まっていく。職場においても信頼関係の構築などが期待できるとされ、あらゆるメリットが見込めます。

アンラーニングを企業で推進する上での注意点

企業がアンラーニングを推進する上で、注意すべき点もあります。実施する際は以下の点を踏まえて行いましょう。

モチベーションが低下する可能性がある

アンラーニングによって慣れ親しんだ自分の仕事のスタイルを変えることには、不安や恐れが伴うものです。これまで自分が学んできたスキルが否定されていると感じることもあるでしょう。また、従来のやり方を変えることで一時的にパフォーマンスが落ちてしまう場合も少なくありません。

学習棄却は否定ではなく、成長のために必要なことであると従業員に伝え続けることが必要です。

1人ではなくチーム単位で行う

自分一人で仕事のやり方を変えると、周囲に迷惑が掛かる場合があります。アンラーニングを行う際は、チーム単位で行うことが理想的です。

このとき重要なのは、すべてを変えようとするのではなく、今の方法でも通用するが、社会状況の変化などで有効性が下がってきた仕事などを切り出し、課題意識を共有することです。業務の優先順位や重要度を整理するなど、棚卸から始めることがおすすめです。

また、保守的な組織ではアンラーニングは起こりづらいといわれています。方法を変えて評価が下がることを恐れてしまうからです。リーダーが旗振り役となり、積極的に挑戦することでメンバーも学び続けるようになれば、学習風土が醸成されていきます。急に社内全体を変えることは難しいため、部単位、チーム単位で実践していきましょう。

アンラーニングを進めるための3ステップ

実際に企業内でアンラーニングを進めるためのステップを解説します。

1.従業員の内省を促す

アンラーニングにおいて重要なのは、アンラーニングを行う従業員自身のマインドセットです。まずはアンラーニングに取り組む従業員一人ひとりが内省を行い、自分の考え方や方法を見つめなおすところから始めましょう。

内省には、日々の成功したことや失敗したこと、その理由を記録をすることも有効です。シートに記入しながら日々内省するうちに、固定観念や思い込みに気づくことがあります。また同時に、自分にとって譲れない信念を見つけることもあるでしょう。

「時代に合わない」「成長を阻んでいる」と感じるものは何か、気づくことから始めましょう。

また、「アンラーニング=弱点克服」と考えると心の負担になってしまいます。変えていかなければならないことに気づくのと同時に、「強み」を発見することも重要です。失敗ばかりに目を向けるだけではなく、成功したことがあれば、どんな「強み」があったから成功したのかということも考えるようにするとよいでしょう。

2.選択をする

内省によって認知した自分の考えや価値観を、他者と照らし合わせることで取捨選択していきます。この段階が非常に重要である一方、一人で判断することはとても難しいとされています。

チームメンバーや上司がサポートし、フィードバックしあいながら、捨てるべきものは何か、変えた方がいい点は何かについて慎重に選択していきましょう。

3.学びの場を設ける

アンラーニングにおいて企業は、古い考え方を捨て、新しいことを学ぶための場を提供するとよいでしょう。新しい知識の習得や意見交換は、従業員にとって大きな刺激になります。

また、継続的に内省し学び続けるためには、1on1ミーティングも有効です。上司は部下に対し、『なぜうまくいったの?』『どうして失敗したと思う?』などと聞き、具体的な言葉を引き出すことで、内省や批判的内省を促していくとよいでしょう。

まとめ

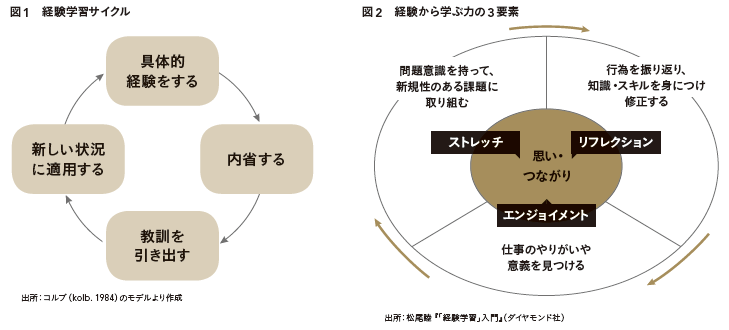

社内におけるアンラーニングの推進は、時代の潮流に対応していくために重要と言えるでしょう。一方で、アンラーニングを行うには、経験学習を通じた経験者自身の思考と内省が必要です。上司や先輩は、部下や後輩がよい気づきを得られるようにサポートすることが求められています。

株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、新入社員から経営幹部まで、立場や役割に応じた教育プログラムを展開しています。

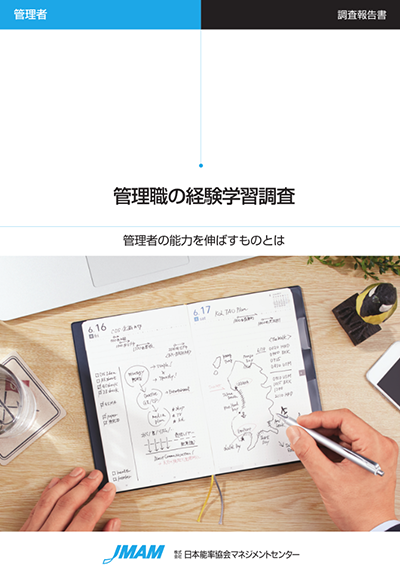

管理職の経験学習に関する調査も行っていますので、まずは無料の資料請求をお試しください。

管理職の経験学習調査

管理職の能力を伸ばすものとは

管理職と候補者の能力を伸ばす要因について、管理職567名に調査しました。

- どのような「経験」や「サポート」が管理職の能力を伸ばすのか

- どのような「学びの姿勢」が管理職の能力を伸ばすのか

- 組織や人事管理ポリシーが管理職に及ぼす影響

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

アンラーニング│松尾 睦教授│古い信念やルーティンを捨て「型」をアップデートする

アンラーニング│松尾 睦教授│古い信念やルーティンを捨て「型」をアップデートする -

中原淳氏|セルフアウェアネス 鍵はフィードバックにあり。他者を通じて自己を知る

中原淳氏|セルフアウェアネス 鍵はフィードバックにあり。他者を通じて自己を知る -

松尾睦教授|対話と内省を深めるには スキルがなくても5分の習慣で 傾聴と共感のクセづけは可能

松尾睦教授|対話と内省を深めるには スキルがなくても5分の習慣で 傾聴と共感のクセづけは可能

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます