- 対象: 人事・教育担当者

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

【事例】本田技研工業|600人の新入社員研修をオンライン化。その成功の秘訣とは?

新型コロナウイルスの感染拡大は、企業内研修の在り方に大きな影響を与えている。

多くの企業が研修の延期や中止、計画の見直しを行うなか、本田技研工業は、早期に新入社員研修のオンライン化を決断・実施した。その経緯や工夫、そして効果とは。今回は、ダイジェスト版として紹介します。

[取材・文]=谷口梨花 [写真]=本田技研工業提供

完全版はこちら|【会員限定】600人新入社員研修のオンライン化実践 前例の通用しない世界で 活躍できる基盤を オンライン研修で醸成/J.H.倶楽部

本田技研工業プロフィール

研修のオンライン化を中心となって進めた、本田技研工業人事部人材開発課の皆様に話を伺いました。

人材開発課メンバーおよび企業情報

大野慎一氏 本田技研工業 人事部 人材開発課 課長

笹野真紀氏 人事部 人材開発課 育成統括

鈴木繁正氏 人事部 人材開発課 人材育成グループリーダー

笠井英明氏 人事部 人材開発課 チーフ 新入社員研修担当

市原佑季子氏 人事部 人材開発課 新入社員研修担当

●本田技研工業株式会社

1948年設立。主要事業は、二輪車、四輪車、ライフクリエーション製品などの研究・開発・製造・販売。

2030年ビジョン「すべての人に、『生活の可能性が拡がる喜び』を提供する」の実現に向けて、現在「既存事業の盤石化」と「将来の成長に向けた仕込み」に取り組んでいる。

資本金:860億円(2020年3月31日現在)

連結売上収益:14兆9,310億円(2019年度)

連結従業員数:21万8,674名(2020年3月31日現在)

コンセプトは変えずにオンライン研修として実施

例年、本田技研工業の新入社員は、三重県鈴鹿市で1週間、入社時研修を受講。その後、製作所や販売店実習を経て各部署に配属されていた。

しかし、2020年度の新入社員研修は、すべてオンラインで行われることとなった。期間も例年より2カ月間延長して6月上旬まで行われたのである。オンライン研修の導入に至った経緯について、人事部人材開発課課長の大野慎一氏はこう話す。

「2020年度の新入社員研修は、経験学習に基づく新たな研修デザインに刷新する予定でした。しかし、準備を進めている最中に新型コロナウイルスの感染が拡大してきたので、集合型研修や実習が難しくなることを見越して、主体的な成長を促すための育成を強化するという当初のコンセプトは変えずに、それをオンライン研修で実現する方向に舵を切ったのです」(大野氏)

感染が拡大した時期は、新入社員を迎える直前。新入社員研修を担当する笠井英明氏と市原佑季子氏は、こう振り返る。

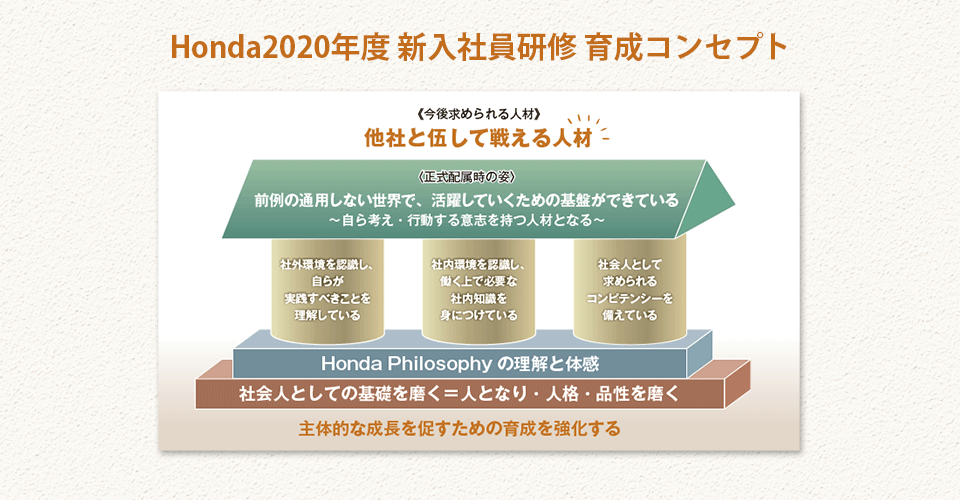

「当社の新入社員は約600名と多く、全員が全国を移動するリスクも鑑みて、人事部内では2月末にはオンライン研修に切り替える方向性で動き始めました。3月上旬にオンライン化が決まってからは、正式配置時の姿として掲げている『前例の通用しない世界で活躍していくための基盤をつくる(図1)』という当初の目的を実現するために、研修のゴールを具体的な行動変容レベルまでブレークダウンしていきました」(笠井氏)

学びをアウトプットできるオンライン研修をめざす

そして4月1日から、オンライン研修が始まった。

「1週目は、昨年度までと同じ内容のものを提供しました。企業理念など、このタイミングで学ぶべきことばかりのため、外せないと考えたからです」(市原氏)

例年であれば、入社時研修後はモノづくりの現場で働く製作所実習や、顧客と接する販売店実習に向かうが、2020年4月は、緊急事態宣言の最中。実習を行うのは難しい状況であり、オンライン研修の延長が決まった。

そこで、オンライン研修に組み込んだのがワークショップである。背景には、従来の新入社員研修における課題があったと大野氏は指摘する。

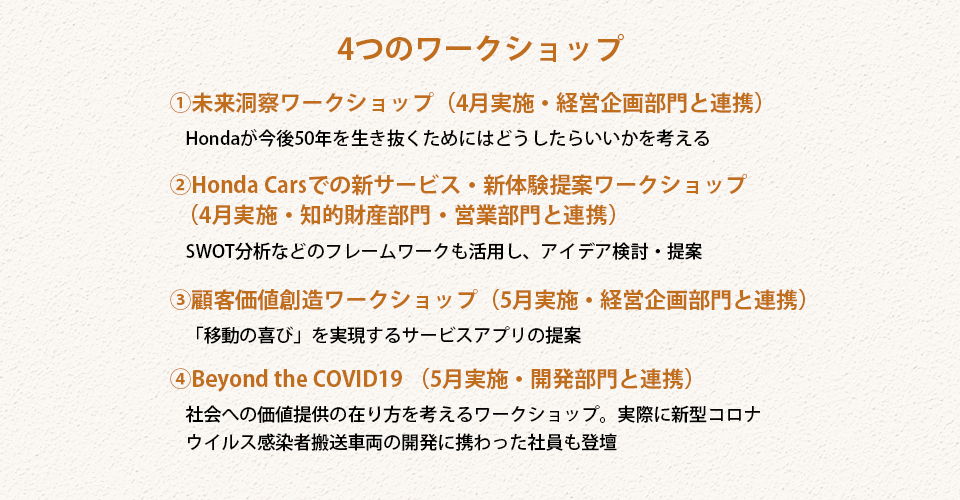

「これまでの研修は新入社員が受け身の姿勢になりがちで、自立・自律的に行動する機会が不足することが課題でした。主体的な成長を促すためには、研修においてもインプットとアウトプットのバランスが取れていなければいけません。そこで、ワークショップを複数実施することにしたのです(図2)。その結果、インプットした知識をすぐに活用してアウトプットさせることができました。ちなみに、これらのワークショップは経営企画部門や知的財産部門など様々な部門と連携し、完全内製で行いましたが、それもこれまでなかったことです」

eラーニング活用がポイント

また、今回はeラーニングも積極的に取り入れた。人事部人材開発課育成統括の笹野真紀氏はこう説明する。

「当社では、これまでe ラーニングを積極的に取り入れていませんでした。その背景には、当社の人材育成が専門性や職務遂行能力を高めるOJTを基本としてきたからです。しかし今回、eラーニングと講義を組み合わせることで、理解が深まることを実感しました」

eラーニングを取り入れるだけではなく、「反転学習」も行った。大野氏はこう評価する。

「反転学習を取り入れることで、理解度が深まったし、インプットした知識をすぐに体現する力も向上しました。eラーニングは、時間と場所を選ばずに学べることがメリット。今こそ積極的に活用するべきだと思っています」(大野氏)

日々のリフレクションで内省力を強化

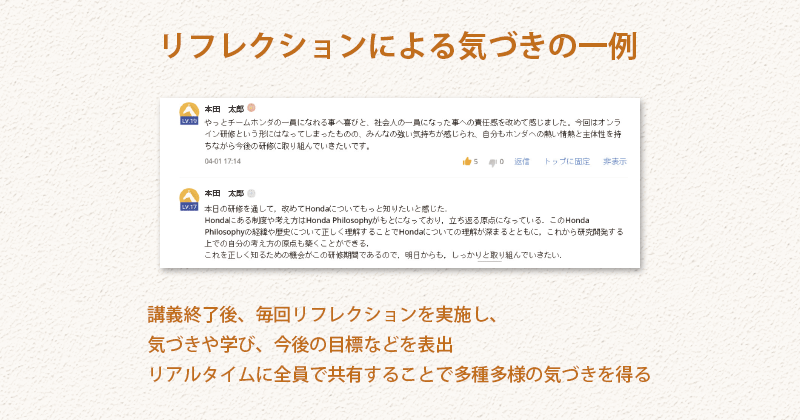

例年以上に力を入れた「内省力の強化」のために、オンライン研修の終了後には毎日リフレクションを行った(図3)。

「研修プラットフォーム上に、その日の気づきや学び、そしてそれを今後の行動にどう反映するかを書いてもらいました。これを配属まで毎日行ったことで、内省力が高まったと思います」(笠井氏)

内省力の強化には、600名の同期の存在も大きかったという。

「各自の気づきや学びを同期同士でリアルタイムに共有できるようにしました。研修が進むにつれて活発なフィードバックが行われるようになり、他者からの学びも大きかったと感じています」(市原氏)

内省力の強化は、研修中の言動にも表れたと大野氏。

「内省することで、個々人の自覚が高まりました。研修中の配属面談では、地に足のついた面談ができたという声を、社内からも多く聞きました」

モチベーションを維持・向上のポイントは

先行き不透明な状況下でのオンライン研修に加え、2カ月という長丁場。どのようにモチベーションを高めたのだろうか。

笠井氏は、毎朝と夕方に行っていたオリエンテーションで工夫したポイントを挙げる。

「当初は、孤独に耐えているという声も見受けられたので、朝のオリエンテーションでは、事務局メンバーや若手社員がアイスブレイクを行いました。内容は、家庭菜園や好きなスポーツ選手の話など、たわいもない話題。こういった雑談は、オンラインでは意識しないとできません。

朝の楽しいアイスブレイクと夕方のまじめな内省、この2つのオリエンテーションの間にオンライン研修をはさむことで、安心安全な雰囲気づくりや、人事担当者との信頼関係の構築、モチベーションの向上につながったと思います」

オンライン研修のメリットと課題

2カ月間、オンラインで新入社員研修を実施したメリットについて市原氏はこう話す。

「復習しやすいのがオンライン研修の一番のメリットです。講義資料や動画をアップして復習環境を整備したことで、理解度の向上につながったと思います。

今回、eラーニングや講義で得た知識をワークショップで活用し、アウトプットする機会がたくさんありましたが、その際も、疑問に思ったことは講義資料や動画にすぐにアクセスして確認していたようです」

さらに、人材育成グループリーダーの鈴木繁正氏は、オンライン研修の思わぬメリットも指摘する。

「実感したメリットとしては、質問や意見が出やすくなったこと。600人の前で手を挙げることは勇気が必要ですが、チャットならば発言しやすい。それもあって、時間がたつにつれて自らアウトプットしようとする姿が多く見られました」

実習などと比較すれば限界はもちろんあるが、工夫しだいで実現できることはたくさんある。

次年度は、今期のオンライン研修を好事例として、全社的に企業内研修の見直しを行っていきたいと語る大野氏。

本事例を詳しく知りたい方は、無料会員へのご登録で全文をお読みいただけます。

完全版はこちら|【会員限定】600人新入社員研修のオンライン化実践 前例の通用しない世界で 活躍できる基盤を オンライン研修で醸成<本田技研工業>/J.H.倶楽部

オンライン研修を楽しい学びに変えるアクティビティとは?

少しの工夫で研修の効果が飛躍的に高まる!

受講者を引きつけ、効果的に学んでもらう「アクティビティ」と、オンライン研修のあり方について解説します。

- 効果的なオンライン研修にする4つの準備

- アクティビティの6つのタイプを知る

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

Web限定連載|苦肉の策ではないオンライン研修成功の鍵/J.H.倶楽部

Web限定連載|苦肉の策ではないオンライン研修成功の鍵/J.H.倶楽部 -

Web限定連載|オンラインによる人材育成・組織開発の新たな価値創造/J.H.倶楽部

Web限定連載|オンラインによる人材育成・組織開発の新たな価値創造/J.H.倶楽部 -

Web限定連載|コミュニケーションと想像力が鍵 共に成長するオンラインOJT/J.H.倶楽部

Web限定連載|コミュニケーションと想像力が鍵 共に成長するオンラインOJT/J.H.倶楽部

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます