オンライン研修とは、PCやタブレットなどの端末とインターネット環境さえあれば、どこからでも開催や受講ができる研修のことです。テレワークが拡大したコロナ禍以降から、自社で導入したという企業も多いのではないでしょうか。

今回は、企業の研修担当者に向けて、オンライン研修の導入方法や受講方法の種類について解説します。オンライン研修のメリット・デメリットとともに、成功させるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

オンライン研修とは?

オンライン研修とは、端末とインターネット環境を使用し、Web会議システムなどを通して行う研修です。

複数の受講者を集めてグループワークを実施したり、講義に対する質疑応答を行ったりすることも可能です。従来の研修にはないさまざまなメリットがあるため、導入する企業が増えています。

働き方改革の実現としての取り組みや、感染症対策としてテレワークを実施する企業が増えており、約半数の企業が導入をしているという調査結果も出ています。

Learning Design Membersアンケート「研修のオンライン化に関するアンケート調査結果」2020年8月実施

オンライン研修の種類

オンライン研修にはさまざまな種類があります。ここでは、オンライン研修の実施方法と受講方法の種類をそれぞれ解説します。

実施方法の種類

①リアルタイム配信による研修(リアルタイム研修)

リアルタイム研修は、ビデオ会議システムやライブストリーミングなどを利用して、リアルタイムに行う研修形式です。受講者がその場で質問や意見を出し合えるため、対面研修に近い形でのコミュニケーションが可能です。

決まった時間に参加することで、学習のリズムが保たれ、モチベーションを維持しやすくなります。

②オフラインとオンラインを融合した研修(反転学習型)

反転学習型は、事前にeラーニングなどのオンライン教材でインプットをし、オフライン研修(集合研修)でディスカッションや演習を通してアウトプットを行う方法です。

最近では、オンライン教材でインプット→オンライン研修でアウトプットといった形式も主流です。

③収録ライブ配信による研修(オンデマンド研修)

オンデマンド研修は、事前に録画された講義や教材を受講者が自分のペースで視聴し、学習する形式の研修です。オンラインプラットフォームにアクセスして、いつでもどこでも学習を進めることができます。

理解が難しい部分や重要な部分を何度でも見直せるため、不明点が残ったまま研修を終えるリスクが軽減できます。

受講方法の種類

①個別参加型

それぞれの受講者が個別に研修を受けます。インターネット環境とデバイスが整っていれば、受講者は自宅や拠点オフィスなどの受講場所を選ぶことができます。回線の問題で受講環境にばらつきが出る場合もあります。

②サテライト型

特定の会場に複数の受講者が集まり、講師と各拠点をインターネットを介して繋ぐことで、複数拠点で同一の研修をする方法です。研修を行う場所は、拠点オフィスの会議室などです。

eラーニングやオフライン研修との違い

オンライン研修は、eラーニングやオフライン研修(集合研修)と比較してどのような違いがあるのでしょうか。ここでは、eラーニングやオフライン研修との違いについて解説します。

オフライン研修(集合研修)との違い

オフライン研修(集合研修)は、1つの会場に複数の受講者と講師が集まって実施する研修のことです。

会場費だけではなく、人件費や交通費などのコストがかかります。また、受講者や講師のスケジュール調整も必要です。

一方、オンライン研修はWeb上で実施するため同じ日時に1つの会場に集まる必要がなく、スケジュール調整も容易となり、かかるコストや手間はそれほど多くありません。

eラーニングとの違い

eラーニングは動画を視聴して学習を進める学習形式で、オンライン研修と同様、PCやタブレットとインターネット環境があればどこでも受講できます。

オンライン研修との違いは、自分の都合に合わせて学習できる点にあります。eラーニングは自己学習のため、知識付与に関する内容に向いています。一方、オンライン研修には、グループ討議などの受講者同士の交流を含む内容が向いています。両方を併用することで、より教育効果が期待できます。

オフライン研修(集合研修)とeラーニングは、講義内容に応じて使い分けることが大切です。

自社に合わせた使い分け方について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

オンライン研修が主流になりつつある背景

ここでは、なぜオンライン研修が主流になりつつあるのか、その背景について解説します。

With・Afterコロナに求められる研修実施方法

感染症流行により出社や集合を制限せざるを得ない中で、今後オンライン研修の需要がさらに高まる可能性があります。アフターコロナでは、オンライン研修を従来の研修の代替手段として実施するのではなく、必要に応じてさまざまな学習手法(書籍、eラーニング-、集合研修など)と組み合わせながら、より高い学習効果を目指したオンライン研修を実施する企業が増えると予想されます。

働き方改革の推進による勤務形態の変化

テレワークの導入にともない、オンライン研修を実施する企業が多くなりました。また、働き方改革により長時間労働の是正もすすみ、企業の人材育成においても効果と効率を見直す動きが強まっています。オンライン研修は、従来の集合研修に比べて場所や時間の制約が少ないため、ニューノーマルの研修方法として主流になりつつあります。

ICTツールの普及

noテレワークに対応するため、企業ではWEB会議システムなどのICTツール導入が進んでおり、オンライン研修を実施しやすい環境が整っています。今日ではスマートフォンやタブレットなどの端末も普及しているため、誰でも時間や場所にとらわれずにオンライン学習がしやすい環境になりました。

オンライン研修の導入が向いている企業

オンライン研修は、テレワークを導入、検討している企業に向いています。インターネット環境やPC、ICTツールなどのオンライン研修に必要な環境が整っている場合も多く、スムーズにオンライン研修を実施できる可能性が高いです。

また、オンライン研修は時間と場所の制約が少ないため、より参加のハードルが低く効率的な研修をしたいと考える企業に向いています。

オンライン研修を導入するメリット

オンライン研修にはさまざまなメリットがあります。ここでは、オンライン研修を導入するメリットについて解説します。

時間や場所を問わず開催できる

オンライン研修なら、受講者同士が離れた場所にいても、移動の手間や時間や場所を気にすることなく開催できます。また受講者や講師が1つの部屋に集まる必要がないため、感染症防止策としても有効です。

コスト削減が可能になる

集合研修を実施する場合、会場費、人件費、交通費といったさまざまな費用がかかります。しかし、オンライン研修ならこれらのコストを削減しつつ、集合研修と同様の内容で研修を実施できます。

双方向の学びが可能

集合研修と同様、受講者同士がグループ討議を行ったり、わからない点を即座に講師に質問できたりと、双方向の学びが可能です。また講師は受講者の様子や理解度にあわせ、講義の内容や、問いかけの内容をリアルタイムで調整できます。研修の内容を録画でき、チャットのログも残せるため、事後に復習や振り返りのために配信したり、欠席者フォローも容易に行えます。

受講状況の管理がしやすい

すべての人がインターネットを介して研修を受講するため、受講状況や履歴を可視化できます。そのことで、受講していない相手に対して個別に受講を促すアプローチをとることが可能になります。

オンライン研修を導入するデメリット

オンライン研修には課題もあります。ここでは、オンライン研修のデメリットについて解説します。

受講者間での交流がしにくい

オフラインでの集合研修とは違い、参加者同士の交流が生まれにくいという課題があります。この課題の改善には、オンライン研修のプログラム内にグループワークの時間を設けるなどの工夫が有効です。

実習を要する研修にはハードルが高い

オンライン研修の課題としては、実習やワークショップを行いにくい点もあげられます。工夫して実施も可能ですが、ロールプレイングのように受講者同士のやり取りが発生する取り組みにはオフライン研修が向いているでしょう。

オンライン研修におすすめの内容は?

オンライン研修は、講義をメインとした研修に適しています。ビジネスマナー研修、OAスキル研修、営業力強化研修、階層別研修、フィードバック研修などは、オンライン形式でも効果的に実施できます。

また、複数人が同時にコミュニケーションを取れるため、グループワークも可能です。例えば、少人数のディスカッションを行うことで、参加者同士の意見交換や実践的な演習が可能です。このように、オンライン研修は講義形式だけでなく、インタラクティブな学習にも対応できます。

実施方法別のおすすめのカリキュラムは下記の通りです。

リアルタイム配信の場合

新入社員研修や管理職研修など、講師と受講者の双方向のコミュニケーションが求められる研修が適しています。

また、技術的なことや専門知識の習得を目的としている場合も、リアルタイムで質問ができる環境が望ましいでしょう。

反転学習型の場合

技術的や専門知識を事前に学習し、その知識を活用するディスカッションや演習を行う研修が適しています。例えば、マーケティング戦略や経営戦略の研修など、理論を学んだ後に具体的なケーススタディを通じて理解を深めるケースに向いています。

オンデマンド研修の場合

オンデマンド研修は知識のインプットが重要な法務・会計・戦略マーケティングなどの研修が適しています。そのほか、内容の変わりにくい企業理念、各階層で求められる役割・責任などのカリキュラムもおすすめです。

オンライン研修を導入する前の準備

ここでは、オンライン研修の準備段階でチェックしたいポイントを解説します。

事前に準備するべきことを把握する

オンライン研修ではPCやマイクなどの機材を使用するため、講師・受講者ともにあらかじめデバイスや機材、インターネット環境、Web会議ツールなどを用意する必要があります。

動作確認まで済ませておけば、トラブルも未然に防げます。ネットワーク接続についてもしっかり確認してください。

機材のトラブルに対応できる担当者を用意する

事前に確認しても、本番でトラブルが発生する可能性はゼロではありません。万が一の事態に備え、即座に機材のトラブルに対応できる担当者に待機しておいてもらいましょう。

関連機器に詳しく、Web会議システムの操作に慣れている人を選ぶと安心です。

ストレスなく受講できる環境を整える

スムーズにオンライン研修を実施し、受講者がストレスなく受講できる環境を整えましょう。

具体的には、運営側(講師側)のネットワーク回線の強度や予備回線の準備、カメラ、マイクなどの周辺デバイスのチェック、充電状況の確認、会場の明るさや騒音など、万全な状態にしておく必要があります。

コミュニケーションを取りやすい体制を構築しておく

オンライン研修の効果を高めるためには、受講者が気兼ねなく質問できる体制にすることが重要なポイントです。

例えば、開始前からチャットツールでやり取りするなど、コミュニケーションを取りやすい状況をつくっておくと効果的です。

オンライン研修を導入する手順

オンライン研修の導入方法について、手順を詳しく解説します。

オンライン研修の目的を明確にする

オンライン研修を実施する前に、その目的を明確にしましょう。具体的な目的を設定することで、研修の方向性が定まり、効果的なプログラムを作成できます。

自社の課題や目標を照らし合わせ、オンライン形式が本当に適しているのかを再考することも必要です。

例えば、社員のOAスキルを向上させるための研修であれば、オンラインが適していますが、チームビルディングを目的とした研修には対面形式が効果的かもしれません。

オンライン研修の種類や内容を決める

オンライン研修の種類や内容を決めましょう。研修の対象者や進め方などに合わせて、適切な実施方法を検討してください。

例えば、即時のフィードバックが必要な研修や、ディスカッションをカリキュラムに組み込む場合は、Web会議システムを使ったリアルタイム配信が適しています。

一方、業務の合間に自己学習を進めたい場合や、繰り返し学習が必要な場合は、オンデマンド配信が適しています。

研修のコンテンツを用意する

研修の目的や内容が決まったら、学習用のコンテンツを用意します。自社でコンテンツを作成する場合、専門知識を持つスタッフや講師の協力を得て、研修資料やスライドを準備しましょう。

例えば、ITスキル研修では、社内のエンジニアが具体的な事例を交えたスライドを作成し、実践的な内容を盛り込むことで、受講者の理解を深めることができます。

また、オンライン研修サービスを利用する場合は、信頼性の高いサービスを選定することが必要です。実績のある教育プラットフォームを利用することで、質の高いコンテンツやインタラクティブな学習ツールを活用できます。

セキュリティ面にも注意を払い、不正アクセスや不正ログインのリスクを防ぐための対策を講じましょう。例えば、セキュリティ機能が充実したプラットフォームを使用し、パスワード保護や二段階認証を設定することで、情報漏えいのリスクを軽減できます。

リハーサル後に研修を実施する

研修実施前にはリハーサルを行い、予期せぬトラブルを防ぎましょう。

リハーサルでは、主に下記の点についてチェックします。

- 当日の研修スケジュールの確認

- システムやアプリケーションの動作確認

- 機器の動作確認

- 講師が使用するスライドや資料の確認

- 受講者がアクセスするリンクの確認 など

オンライン研修の実施に利活用できるサービスやツール

ここでは、オンライン研修の実施に利活用できるサービスやツールについて解説します。

オンライン研修サービス

オンライン研修サービスは、教育会社が提供している研修です。ライブ研修の対応や、動画配信サービスなど、さまざまなプログラムが用意されているケースが多いです。高いスキルをもつプロフェッショナルが講師を務めています。

ツール

自社で独自の研修を実施する場合に利用できるツールとしては、「Zoom」「Teams」「Google Meet」などがありますが、Web会議システムを活用することも可能です。自社でオンライン研修を実施する場合、コンテンツはもちろん、オンラインでのコミュニケーションツールも準備する必要があります。

また、主に講師が講演する形式の場合は、ウェビナーを活用することもできます。

ウェビナーとは「Web」と「セミナー」をかけ合わせた造語で、オンラインセミナーやWebセミナーと呼ばれることもあります。

ウェビナーは、Zoomなどを使用して実施し、ツール上に設けられたセミナールームに参加者が集まり、カメラで映した講師の姿やセミナー資料等をオンラインで投影しながら進められます。

オンライン研修サービスの選び方

オンライン研修サービスを利用する際は、研修内容に適しているかどうかの確認が必要です。適切なオンライン研修サービスの選び方を紹介します。

適切な研修形式を選ぶ

研修の目的を達成するために、研修内容やカリキュラムに適した方法を検討しましょう。講演・セミナー形式、eラーニング形式、参加者同士のグループディスカッションや交流など、内容に応じて、必要な機能も明確になるでしょう。

必要な機能があるか確認する

オンライン研修サービスを選ぶ際には、自社にとって必要な機能が備わっているかを確認することが重要です。

また、学習以外の機能も確認しましょう。例えば、テスト機能やコミュニケーション機能などは便利に活用できます。

テスト機能は、受講者の理解度をチェックできるため、研修の効果測定に役立ちます。例えば、研修後に理解度テストを実施し、合格基準を満たした受講者に修了証を発行することで、研修の成果を可視化できます。

さらに、受講者同士がコミュニケーションを取れる機能も学習効果を高めます。例えば、グループディスカッションやチャット機能を活用して、受講者同士が意見交換を行うことで、学習内容の定着が促進されます。単なる講義形式の研修に比べて、参加意識が高まり、積極的な学習姿勢が期待できます。

コストを確認する

オンライン研修サービスを選ぶ際は、自社の予算に合っているかを検討しましょう。月額料金だけでなく、初期費用も確認することが重要です。

しかし、料金だけで決めるのは避けるべきです。コストパフォーマンスを重視し、価格に対してどれだけの価値が得られるかを考慮する必要があります。

例えば、月額料金が安いサービスでも、必要な機能が欠けている場合があります。OAスキル研修では、受講者が自分のペースで学習できるeラーニング機能や、学習進捗を確認するテスト機能が必要です。これらの機能が欠けていると、研修の効果が薄くなる可能性があります。

また、初期費用についても注意が必要です。初期費用が高額でも、その後の運用コストが低く抑えられる場合や、サポート体制が充実している場合、長期的なコストパフォーマンスは高いと判断できます。

オンライン研修の実施を成功させる6つのポイント

ここでは、オンライン研修の実施を成功させるポイントを解説します。

事前にオリエンテーションや説明会を開く

新たにオンライン研修を始めるときは、社員に対して事前に説明する機会を設ける必要があります。システムの操作方法やマイク・カメラの切り替えなど、基本的な内容について丁寧に周知しましょう。

マニュアルやQ&A資料の配布も効果的です。これにより、オンライン研修に対応できない受講者を発生させないようにします。

参加者にリアクションを意識してもらう

オンライン研修では受講者の様子が画面越しでしかわからないため、あらかじめ受講者に対して積極的なリアクションを求め、活発な意見交換や質疑応答ができるように工夫しましょう。

チャットを有効活用する

なかでもチャットは、気軽に利用できるツールですので、受講者にも積極的に利用してもらいましょう。

チャットの利用を促進できれば、講師と受講者の間でさまざまなやり取りが生まれ、研修の効果も高めやすくなります。

講師がオンラインでの研修スキルを身につける

講師にオンラインファシリテーションについてのプログラムを受講させ、運用に関するスキルを身につけてもらうことも重要です。オンラインファシリテーションとは、オンライン研修をスムーズかつ効果的に進行させるためのスキルで、オンライン研修で成果を出すために全体をサポートするファシリテーターが果たす役割のことです。

参加者の集中力を高めるタイムスケジュールを組む

PCの画面を見ながら長時間研修を受けると、疲れやすいものです。受講者を疲れさせないためには、無理のないタイムスケジュールを組むことが大切です。

例えば、1時間ごとに休憩をとる、チャットに意見を書き出してもらうといった、聞いているだけの時間を少なくするなどの工夫も重要です。

参加者のカメラをON/OFFを検討する

カメラがオフになっていると、参加者のリアクションがわかりません。カメラをオンにすることでコミュニケーションが円滑になり、当事者意識ももちやすくなります。

一方で、大人数でのビデオ通信は、通信の負荷がかかるため、通信環境によっては聞いている人はオフにするなど工夫した方がスムーズに接続できることもあります。人数や各人の通信環境、カリキュラムによって検討しましょう。

まとめ

オンライン研修を実施する企業が増えており、今後はますますその傾向が高まると予想されます。オンライン研修を成功させるには、事前にしっかりと準備を整えることが大切です。

株式会社日本能率協会マネジメントセンターは、新入社員から経営幹部まで、立場や役割に応じて求められる教育プログラムを展開、提供している企業です。様々なオンライン研修で企業の人材育成をご支援していますので、ぜひ気軽にご相談ください。

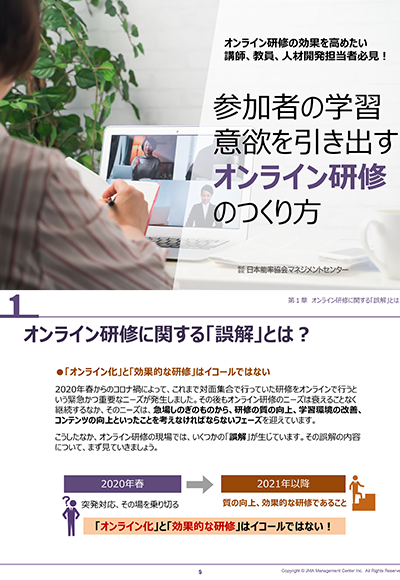

参加者の学習意欲を引き出すオンライン研修のつくり方

オンライン研修の効果を高めたい講師、教育、人材開発担当者必見!

「参加者主体」の効果的なオンライン研修のあり方と、オンライン研修講師に必要なスキルについてまとめました。

- オンライン研修に関する「誤解」とは?

- オンライン研修講師に求められる3つのスキル

- 参加者主体のオンライン研修の基本原則

この機会に下記より資料をご覧ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

Web限定連載|オンライン研修に関する法的ポイント/Learning Design Members

Web限定連載|オンライン研修に関する法的ポイント/Learning Design Members -

Web限定連載|オンラインによる人材育成・組織開発の新たな価値創造/Learning Design Members

Web限定連載|オンラインによる人材育成・組織開発の新たな価値創造/Learning Design Members -

Web限定連載|Withコロナ時代のオンライン教育 苦肉の策ではないオンライン研修成功の鍵/Learning Design Members

Web限定連載|Withコロナ時代のオンライン教育 苦肉の策ではないオンライン研修成功の鍵/Learning Design Members

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます