- 対象: 全社向け

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

研修の効果測定の方法|測定結果を育成プログラムの改善につなげるには

効果的な研修プログラムを設計し、継続的に改善していくためには、研修の効果測定が不可欠です。適切な効果測定を行うことで、社員の成長やスキルアップの状況を正確に把握し、育成プログラムの改善点を見出すことができます。

今回は、研修の効果測定の具体的な手法と、測定結果を効果的に活用する方法を詳しく解説します。

関連資料

関連資料

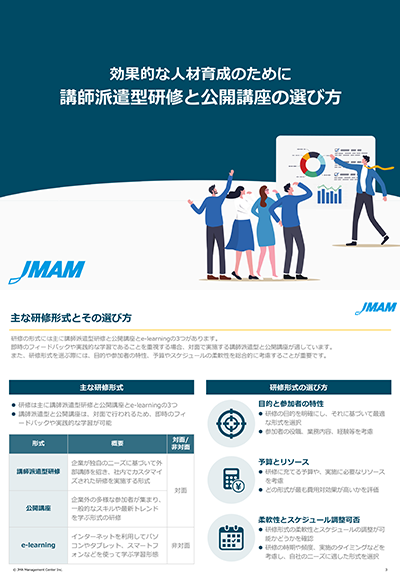

研修形式の選び方、各形式のメリット・デメリット、活用例等を詳しく解説

講師派遣型研修と公開講座の選び方

研修の効果測定はなぜ必要なのか?

研修の効果測定は、研修の目的達成度を評価し、改善点と良かった点を明確にするために必要です。具体的には、研修で得た知識の実践度を確認することで、研修内容が適切なものだったかを見直すことができます。投資効果を測定すれば、コストは適切であったかをチェックすることも可能です。

また、研修の効果をフィードバックすることで、受講者の実践へのモチベーションを高めることにもつながります。

研修の効果測定に有効な「カークパトリックの4段階評価法」

研修の効果測定において「カークパトリックの4段階評価法」は非常に有効な手法です。研修の成果を4つのレベルで評価することで、総合的な効果を把握できます。それぞれのレベルについて詳しく説明します。

レベル1:反応(Reaction)

アンケートを実施して受講者の満足度を把握します。研修終了後に「研修内容は分かりやすかったですか?」「講師の説明は理解しやすかったですか?」などの質問を含むアンケートを実施することで、受講者の感想や意見を収集でき、満足度を計ることができます。

レベル2:学習(Learning)

研修内容に対する理解度テストやレポート提出を通じて、学習の進み具合やスキルアップの段階などを測定します。

時間が経過すると正しいデータを収集できなくなるため、研修後、数日までに行うことが大切です。

レベル3:行動(Behavior)

受講者の行動が実務においてどのように変わったのかをチェックします。他者評価を通して「どれほど行動に変化があったのか」「習得した知識やスキルを現場で発揮できているか」などを把握しましょう。具体的には、直接のヒアリングやアンケートで上司や同僚からのフィードバックを収集する方法が一般的です。

研修から3~6か月程度の期間中に行うことが通常ですが、継続的な効果があるかどうかを確認するために、定期的に実施することも検討しましょう。

レベル4:結果(Result)

研修が組織にもたらした効果を確認する段階です。具体的には、ROI(投資利益率)を通じて、投じた費用に対してあげられた効果を測定します。ROIは、「(研修による利益-研修にかかった費用)÷研修にかかった費用×100」という計算式で算出されます。この結果が高いほど、研修の効果が高かったことを意味します。

効果を測定する対象は研修の目的により異なりますが、営業成績や顧客満足度などを利益として数値化することが多いでしょう。

研修後6〜12か月程度の間に定期的に実施することが一般的です。

研修効果を測定するポイント

研修効果を測定する際のポイントとして、下記の4つが重要です。

客観的に評価できる評価基準・項目を決める

研修の効果を正確に測定するためには、事前に評価基準や評価項目を明確に設定することが重要です。評価基準や項目は具体的で客観的なものにする必要があります。例えば、下記のように設定しましょう。

| 評価基準 | 評価項目の例 |

|---|---|

| 知識レベル | ・テスト結果 ・理解度チェック |

| 行動変容 | ・ポジティブな変容の有無 ・業務でのスキル活用度 ・上司からの評価 |

| 業績への影響 | ・営業成績の変化 ・生産性の変化 |

定性指標と定量指標の両面から評価する

効果測定では、定性評価と定量評価の両方を取り入れることが重要です。

定性評価は、研修受講者の意識や行動の変化を観察したり、上司の所感を評価に取り入れたりする方法です。例えば、受講者が研修後に自信をもって業務に取り組んでいるか、積極的な姿勢が見られるかなどを評価項目とします。

定量評価は、研修を受ける前と受けた後の変化を業務データのような数値で評価する方法です。研修前後の売上高、エラー発生率、作業時間の変化などが評価項目となります。

評価基準を事前に公表する

評価基準をあらかじめ受講者に公表し、研修の目的を理解した上で受講してもらいましょう。学習効率が向上し、研修効果を高めることにつながります。

研修開始時に「この研修では、これらの基準に基づいて評価します」といった形で基準を共有するのが良いでしょう。

研修効果測定そのものを目的としない

効果測定は、評価自体が目的ではなく、結果をどのように活用するかが重要です。研修効果測定の結果を具体的な改善点に結びつけることで、研修の質が向上し、組織全体のパフォーマンスの向上にもつながります。

効果測定を通して明らかになった理解不足なテーマについては、追加の補習を設けるなど、柔軟に対応しましょう。

効果測定の結果を育成プログラムの改善につなげる方法

効果測定は研修を続けるためのものではなく、具体的な成果を出すために行うものです。常に改善点を探し、それを育成プログラムに反映させることが重要です。

効果測定の結果をどのように育成プログラムの改善につなげるかについて、具体的な方法を解説します。

効果測定の結果を可視化する

効果測定の結果を可視化することで、改善点を明確にしやすくなります。スタート地点とゴール地点を明確に設定し、そこに向かうためのマイルストーンを成長スケジュールとして視覚化しましょう。

ガントチャートを用いて、研修期間中の各段階で達成すべき目標を、視覚的に把握できるようにするのも効果的です。

個別で効果測定をした後に全体最適化を図る

研修効果を最大化するためには、個別で効果測定を行った後に全体最適化を図ることが重要です。

受講者をレベル分けして効果測定を行い「誰を」または「どの階層を」優先的に育成するべきかを明確にし、それに基づいて育成プログラムを見直しましょう。

全社員が共通して必要とするスキルについては、全体研修を設けることで効率的に教育を行います。

実践につながるフィードバックを伝える

効果測定によって個々の課題を明らかにした後は、実践につなげるためのサポートをしましょう。研修での学びを定着させるには、研修後の動きが重要です。

まずは効果測定の結果を伝え、成長の必要性を実感してもらうことが大切です。そして、社員自身が「これから何を改善すべきか」「どのような行動を起こすべきか」を明確化するために、360度フィードバックを行います。

上司や同僚、部下などさまざまな角度からフィードバックを行うことで、本人の気付きを促しましょう。研修と360度フィードバックを繰り返すことが、受講者の行動変容を促すカギとなります。

なお、研修で行動変容を促す方法については、こちらの記事もご覧ください。

まとめ

今回は、研修後の効果測定の重要性と、その具体的な方法について解説しました。社員の持続的な成長を促すためには、効果測定の結果をもとに育成プログラムを改善することが重要です。

しかし、研修そのものの直接的な効果測定は困難であることも理解しておきましょう。なぜなら、日常のなかで受ける刺激といった別の要素も、研修効果になんらかの影響を及ぼすためです。

研修とその効果の相関を確認するためにも、何のために実施する研修なのか、期待する効果は何かをあらかじめ明確にし、受講者に共有しましょう。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供するeラーニングライブラリ®では、育成テーマの設定から効果測定まで、研修を一気通貫で実施できます。学習状況の確認や、学習フォローの自動化など、研修効果を高めるための機能も充実しています。

興味のある方はぜひ一度お問い合わせください。

eラーニングライブラリ®2024年度カタログ(電子ブック)

法人向けeラーニングのコースカタログです。全社一斉のコンプラ・ハラスメント教育や、階層別教育、語学学習まで、およそ230コースを1年間定額でご利用いただけます。

【この資料で分かること】

- eラーニングライブラリ®の特長、人気コース

- 全コースラインナップ等

この機会に下記より資料をご請求ください。

解説資料|講師派遣型研修と公開講座の選び方

研修を選ぶ際に考慮すべき重要なポイントとは

中小企業の人事担当者は、限られた予算や人的リソースで効果的なプログラムを提供する方法に課題を感じています。本紙では、これらの悩みを解決すべく、研修形式の選び方、各形式のメリット・デメリット、活用例等を詳しく説明しています。

- 主な研修形式とその選び方

- 講師派遣型研修、公開講座のメリット・デメリット

- 選ぶ際に考慮すべきポイント

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます