- 対象: 全社向け

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

5S活動とは?目的や実践ステップ、製造業の好事例を紹介

5S活動とは、5つの観点から職場環境を整備する手法のことで、業務効率の向上につながる重要な取組です。生産性や人材教育に課題を感じている企業様は、導入を前向きに検討しましょう。

今回は、5S活動を実施する目的や進め方、導入事例について詳しく解説します。

関連サービス

関連サービス

あらゆる仕事の基本「5S」の原理・原則を学習!

現場を活かすマネジメントの基本~全員参加の5S実践コース

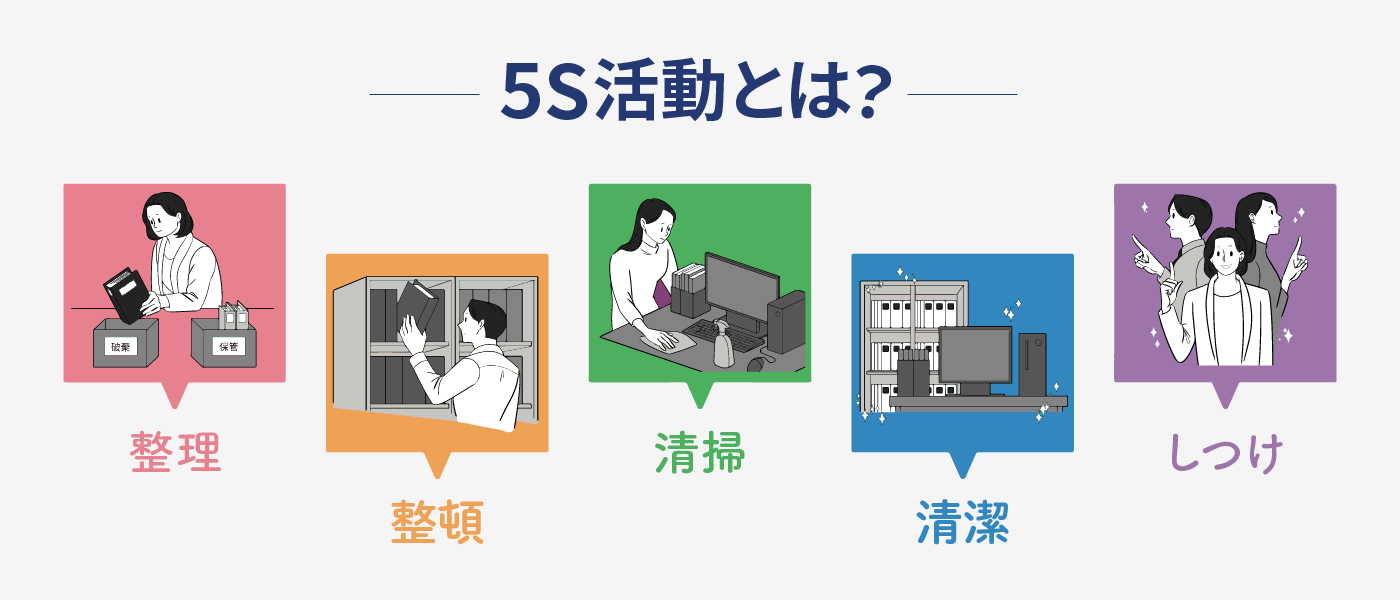

5S活動とは?5つの「S」を解説

5S活動とは、職場環境を整えるための仕組みづくりや改善のことです。このアプローチは、伝統的に製造業や建設業、医療施設の現場で実施されており、特に工場では職場環境の整備を目的として5Sの原則が広く採用されています。今日では、製造業だけでなく多岐にわたる業界で5Sの取り組みが増えています。

5Sは「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の5つのS(ローマ字表記の頭文字)から成り立っています。各要素の意味について解説します。

整理

整理とは、必要なものと不要なものを分類し、不要なものを処分することです。備品や書類だけでなく、データなども対象に含みます。

不要なものが溜まっていくと、職場のスペースに無駄が生まれます。限られた職場のスペースを有効活用する準備として、整理から始めます。

整頓

整頓とは、物を置く場所や置き方、数量を最適にすることです。

物を置く場所は利用頻度や仕事の流れなどを踏まえて、使いやすい位置にすると便利です。使う人によって置く場所や置き方が異なると、必要なときに見当たらず困ったり、次の作業へ移るときに時間がかかったりしてしまいます。

これらをすべてルール化することで、快適な職場環境につながります。

清掃

清掃とは、身の回りをきれいにしておくことです。

効果的な清掃を行うには、事前に整理整頓がなされていることが前提条件です。その結果、清掃が習慣化すると、整理整頓も自然と習慣になります。また、清掃時には、設備の故障や異常がないかを同時にチェックすることが推奨されます。

また、きれいな状態の基準は人によって異なるため、判断基準を設定することも清掃活動に含まれます。

清潔

整理・整頓・清掃を定期的に行い、職場を清潔な状態に保つことです。

整理から清掃までの取組をきちんと実施するための仕組みづくりが重要です。

しつけ

しつけとは、職場をきれいに使うための意識づけのことです。教育や指導によって職場環境の整備を習慣化し、企業文化になっている状態を目指します。

ただし、従業員が負担に感じてしまうと、働きやすい職場づくりからは遠のいてしまいます。そのため、職場を常に清潔に保つための体系的な取り組みが求められます。

5S活動の目的と効果

職場で5S活動を推進するためには、何のためにやるのか、どのような効果があるのかを把握しておく必要があります。

5S活動を行う意義について詳しくみていきましょう。

業務効率を高めること

5S活動をする目的は、業務効率を高めることです。

時間の無駄は、小さいことの積み重ねから起こります。ものを探す手間、汚れを拭き取る手間、不具合を修理する手間などが積み重なることで、業務効率が下がってしまいます。

一方、5Sが徹底されている職場では、探す手間や移動時間、作業が最小限で済みます。

また、職場環境が整っているとストレス負荷も軽減されるので、モチベーション向上にもつながります。

安全性を確保すること

職場に不要なものが多い、物の置き場所がいつも違うような職場は安全とはいえません。

通路が狭かったり、設備や備品に不具合があったり、床が散らかっていたりする状態では、けがやトラブルが起こりやすくなります。

特に製造業や建設業などでは重大な事故につながりかねません。従業員の安全性を確保するためにも、5S活動を推進しましょう。

自律的な従業員を育てること

職場での5S活動の推進は、自律性を育むことにもつながります。

従業員が5S活動の重要性を正しく理解することで、常に清潔な状態を保つには何が必要かを考えられるようになります。

自動車メーカーのトヨタでは、「何ごとも5Sから始まる」と教育されているそうです。業務を問わず、5Sはビジネスの基本と捉え、当たり前にできる組織に変わらなければなりません。

【3ステップ】5S活動の進め方

ここからは、5S活動の実践方法を紹介します。

ステップ1|5S活動の目的や効果を共有する

まず、従業員に5S活動の目的や効果について共有します。

5S活動は内容が整理整頓や清掃などのため、軽視されがちで、職場をきれいにするためのスローガンと捉えられることもあります。

そのため、5S活動がなぜ必要なのかを理解してもらい、動機づけにつなげることが大切です。

共有方法としては、資料を作成して職場やチームで読み合わせをしたり、5S活動をしない場合にどのような無駄や危険性があるのかを話し合ったりする方法があります。

従業員に共有しておくことで、しつけ(意識づけ)にもつながります。

ステップ2|5S活動の担当者を決める

続いて、5S活動の担当者を決めましょう。

5S活動を社長や役員が主導で進めるのはおすすめしません。一人ひとりに自分事として取り組んでもらうためにも、部署・チームごとにリーダーを決めておきましょう。

ステップ3|現場の業務を可視化する

部署・チームごとに、現場の業務を可視化しましょう。

5S活動では必要・不要なものを分類したり、業務フローに合わせた配置などを考えたりする必要があります。理想的な職場環境の状態をイメージしやすくするために、現場の業務を可視化しておくと便利です。

ステップ4|実践計画を作成する

リスト化した業務を参考に、5S活動の計画を立てていきます。

整理・整頓・清掃のエリア・場所や、誰がいつまでに何をするのかを明確にしましょう。

重要なポイントは、現場の意見を取り入れることです。実際に働いている従業員が安全で快適に働くにはどのような方法が最適かを考え、計画に盛り込みましょう。

ステップ5|実践とルール化

策定した計画にあわせて5S活動を実践していきます。

その際、何をすれば物が整頓かつきれいな状態を保てるのかを考えて都度ルールを決めます。ルールを決める際は、上層部の意見を押し通すのではなく、従業員にも参加してもらうようにしましょう。

決定すべきルールとしては下記があげられます。

「整理」のとき…

・処分する基準

「整頓」のとき…

・定位置、定方向、定量

「清掃」のとき…

・きれいな状態の基準

・曜日ごとの清掃場所と担当者

・チェックシートの項目

ルールが決定したら、全体へ周知しましょう。決めたルールを全員で守ることが、5S活動のしつけにつながっていきます。

5S活動の取り組み事例

5S活動の取り組みとして、緊急時用救急箱の素材を変更して利便性を高めた事例があります。

ある製造業の会社では、当初事務所の出入り口に緊急時用の備品を保管していました。しかし、段ボールケースに保管していたため、必要なときに運び出しにくく、両手が塞がってしまう状況でした。緊急時用に必要なものがすぐに取り出せない状況を放置するのは危険です。

そこで、緊急時用救急箱を片手で持ち運べるように取っ手のついたプラスチックケースに変更しました。

半透明のプラスチックケースに変えたことで、段ボールケースとは異なり、ひと目で中身が緊急時用救急箱であることがわかります。

緊急時にすぐに取り出せるだけでなく、雨や雪に濡れてもはじいてくれるので、救急箱の中身が使えなくなる心配もありません。

このように、5S活動は必ずしも難しいことをするわけではなく、簡単なアイデアでも業務効率化が図れる点がメリットです。

まとめ

5S活動は、業務効率化や安全性の確保、快適な職場環境の維持につながるだけでなく、従業員の自律性を育むためにも重要な取組です。

職場をきれいにするための単なるスローガンではなく、利益を生み出す企業体質に生まれ変わるための重要な取り組みであることを周知する必要があります。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、5Sを用いた現場のマネジメントを学べる教材を提供しています。現場におけるマネジメントの基本から習得を目指したい人事担当者の方はぜひご検討ください。

現場を活かすマネジメントの基本~全員参加の5S実践コース

あらゆる仕事の基本「5S」の原理・原則を学習!

「5S」の意義から具体的な進め方までを理解し、関連する知識として、「事務の5S」や「5Sと安全」などについての知識を習得します。

- 5Sの意義と効果

- 図やイラストを取り入れた、理解しやすいテキスト構成

- 各社の事例やエピソードもご紹介

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます