パーパス経営とは「社会に対してどのような存在意義を出して、どのように貢献するのか」を掲げて経営することです。パーパス経営は、昨今非常に注目されています。

そこで今回は、パーパス経営の考え方や取り組み方について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

パーパス経営とは?

パーパス経営とは、社会においてどのような存在意義を出してどのような貢献をするのかを「パーパス」として掲げ、その「パーパス」を軸に経営を行っていくことです。欧米では、「Purpose based management(パーパスに基づいた経営)」や「Purpose driven business(パーパスを原動力にしたビジネス)」といった言葉が使われています。

有名な事例でいえば、アウトドアブランドのパタゴニアが掲げるパーパス「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」です。同社はこのパーパスに沿い、全売上の1%を寄付する、原材料も地球にやさしいものを使うといった取り組みを行っています。

日本でも次世代の経営モデルとして注目を集めており、実際に、多くの企業がパーパス経営に取り組み始めています。

パーパスと事業計画を統合的にデザインする「パーパス経営と事業戦略研修」はこちら

パーパスの意味|MVVとの違い

そもそもパーパスとは「目的」や「意図」を表す言葉ですが、ビジネスにおいては「企業の存在意義」という意味合いが強いです。

パーパスと混同しやすい言葉として、以下の3つが挙げられます。

- M:Mission(ミッション)

企業が果たすべき使命、企業として成し遂げたいこと - V:Vision(ビジョン)

企業のなりたい姿、実現したい未来像 - V:Value(バリュー)

企業の価値観、行動指針

特にミッションとパーパスは意味合いが似ていますが、パーパスはより「社会的な貢献」「社会とのつながり」を強く意識した概念だと言えます。従来は、経営理念などを考える際にMVVを重視する企業が大半でしたが、これからは、パーパスを軸に理念を定める企業が増えていくでしょう。

パーパス経営の歴史

「パーパス経営の歴史」についても簡単に触れておきます。2019年、アメリカの大手経済団体「ビジネス・ラウンドテーブル」が、『Statement on the Purpose of a Corporation(企業のパーパスに関する声明)』を発表しました。同声明では、これまでの「株主至上主義」を見直し、「人や社会を重視する方針」に転換すべきことを宣言しています。

※出典)Business Roundtable

(https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans)

また、前年の2018年には、大手投資運用会社ブラックロック社のCEOであるラリー・フィンク氏が、年次書簡において「パーパスの重要性」を説いています。これらの動きを受けて、「パーパスのために働く」という意識がアメリカ経済全体で高まり、日本にもその影響が広がりつつあります。

パーパス経営が注目され始めた背景

なぜパーパス経営が注目され始めたのでしょうか。その社会的背景・理由について解説します。

SDGsやサステナビリティへの関心の高まり

2015年、国連サミットにてSDGs(Sustainable Development Goals)が採択されました。SDGsとは、持続可能な社会(サステナビリティな社会)を実現するための国際目標のこと。この中には、個人としての課題だけでなく、企業が主導するべき課題なども含まれています。

このような背景から、「サステナビリティ経営」に注目が集まるようになりました。利益を追求するだけでなく、環境や社会にも目を向け、長期的な視点で持続可能な事業を行うことが重要視されています。

サステナビリティ経営を成功させるためには、自社の存在意義や価値観を明らかにして、どのような方向性で事業を進めていくのかを再検討しなければなりません。ゆえに、パーパスの策定が求められるようになりました。

ESG投資の広がり

「ESG投資の広がり」も、パーパス経営に大きな影響を与えています。ESG投資とは、環境・社会・ガバナンスを重視した投資のことです。

- E:Environment(環境)

- S:Social(社会)

- G:Governance(ガバナンス)

従来は、財務情報に基づいて投資を行うのが主流でした。しかし、近年は、「環境や社会に貢献しているかどうか」を考慮しながら投資判断を行う人が増えています。ゆえに、パーパス経営を実践している企業ほど、投資家に選ばれやすくなっています。

ミレニアル世代やZ世代の台頭

これまでの日本では、団塊世代・氷河期世代などが社会の中心を担っていました。しかし、着々と世代交代は進んでおり、今ではミレニアル世代(1980年代〜1990年代半ばに生まれた世代)やZ世代(1996年以降に生まれた世代)が台頭してきています。

デジタルネイティブであるミレニアル世代やZ世代は、インターネット環境が整った状況で生まれ育っており、日常的に多種多様な情報・価値観に触れるのが当たり前になっています。

その影響もあってか、これらの世代は、エシカル消費(人・地域・社会に配慮した消費行動)を行う傾向が強いです。企業に対して経済的価値だけでなく、より社会的価値を求めているとも言われています。ゆえに、パーパス経営を進めている企業ほど、ミレニアル世代やZ世代の共感や支持を得やすくなっています。

VUCA時代の到来

近年は、VUCA時代が到来していると言われています。

- V:Volatility(変動性)

- U:Uncertainty(不確実性)

- C:Complexity(複雑性)

- A:Ambiguity(曖昧性)

VUCAとは、以上の頭文字を取った言葉で、将来の予測が難しい時代であることを表しています。

外部環境の変化が激しい現代において、企業が成長を続けていくためには、「何のために自社は存在するのか」「どのような行動指針をもとに仕事をすればよいのか」などが会社全体で共有されている必要があります。また、幅広いステークホルダーと協調していく姿勢が大切だと言えるでしょう。

そのためにはパーパスの策定が非常に有効です。ゆえに、多くの企業がパーパス経営に取り組み始めているのです。

DXの浸透

パーパス経営が注目を集め出した社会的背景として、「DXの浸透」も挙げられるでしょう。ITの発展とともに、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業が増えました。DXとは、ITツールを導入し、業務の変革や改善を目指す取り組みのことです。DXを推進することで、既存事業の構造や意思決定プロセスを一から見直し、競争優位性を確立していきます。

ビジネスモデルを変革するためには、当然、「自社は何を求められているのか」「自社は何のために存在しているのか」を根本的に考え直さなければなりません。つまり、「パーパスの見直し」から始める必要があるわけです。

パーパス経営の5つの条件

パーパス経営は、以下の5つの条件を満たすものである必要があります。

それぞれについて解説していきます。

現代の社会課題を解決するもの

パーパス経営は、社会課題の解決を前提としていなければなりません。環境問題・人権問題・労働問題など様々な課題に対して真剣に向き合うことで、自社の存在意義も明確になるでしょう。また、社会課題の解決に貢献することで、ステークホルダーの共感も得やすくなります。

自社の利益につながるもの

一方、営利企業はボランティア活動を行うわけではありません。パーパス経営に取り組んだ結果、業績が落ちてしまうのでは本末転倒です。 「最終的に自社の利益につながるようなパーパス」を検討することが必要です。

自社のビジネスに直接結びつくもの

自社と無関係なビジネスに手を出すと、なかなか結果にはつながりにくいでしょう。自社の事業と直接結びつくようなビジネス、ある程度ノウハウや経験があるようなビジネスを前提とした上で、パーパスを策定するようにしてください。

自社で実現可能なもの

自社の資金力や労働力を超えるような取り組みは、実行できないままで終わる可能性が高いです。自社で実現可能なパーパスを策定し、身の丈に合ったビジネスを展開していきましょう。

従業員のモチベーションにつながるもの

従業員全員が働きがいを感じていなければ、パーパス経営は上手くいきません。「自社の存在意義は何なのか」「現在行っている仕事の社会的意義は何なのか」を認識しやすいよう、全員が共感しやすいパーパスを策定し、従業員のモチベーションを高めていくことが重要です。

パーパス経営の4つのメリット

この章では、パーパス経営のメリットを紹介していきます。

迅速な意思決定が可能になる

パーパスは、企業にとっての行動指針そのものであり、戦略を考える際の「道標」となります。パーパスが社内に浸透していれば、従業員全員が同じベクトルで仕事を進めていくことができます。そのため、意思決定の質やスピードも上がっていくでしょう。

従業員のエンゲージメントが向上する

パーパスは、その企業で働く意義・意味を言語化したものです。企業がパーパス経営を実践することで、従業員は、自分の業務が社会貢献につながっていると感じやすくなります。「自分が何のために仕事をしているのか」「自分の仕事がどのように社会に役に立っているのか」といった社会とのつながりを感じられるようになるため、従業員のエンゲージメント向上に寄与します。

ステークホルダーから支持されやすくなる

パーパス経営に真剣に取り組んでいる企業は、外部にもポジティブな印象を与えます。ステークホルダーからの共感や支持も得やすくなるでしょう。自社のパーパスに共感し、応援してくれるステークホルダーが増えれば、ブランディングひいては売上の向上や企業の成長にもつながります。

イノベーションが生まれやすい

パーパス経営の特徴とも言える「社会貢献」について考えることは、改めて、ユーザーの顕在的・潜在的ニーズを把握することにつながります。また、パーパス経営を実践することにより、従業員全員が同じ方向性で仕事を進められるので、組織としての一体感が生まれます。お互いにアイディアを出しやすい環境になる、他人の意見を素直に受け入れやすくなるといったメリットが生じるでしょう。

上述の通り、エンゲージメントが向上することで、自発的に行動できる従業員も増えるはずです。そのため、これまで以上にイノベーションの創出が期待できます。

パーパス経営に取り組む4つのステップ

ここでは、「パーパス経営の取り組み方」について簡単に解説していきます。

1.ステークホルダーと自社の分析を行う

まずは、ステークホルダーの分析を行いましょう。たとえば、以下のような調査を実施します。

- 顧客調査

- 仕入先調査

- ブランド、PRに関する外部機関調査

- IRに関する外部評価機関調査

- CSR、SRに関する外部評価機関調査

続いて、自社の分析を徹底してください。代表的な分析手法としては、以下が挙げられます。

- 3C分析

- SWOT分析

- コンピテンシー分析

- ケイパビリティ分析

2.パーパスを言語化し、社内に浸透させる

分析が完了し、ステークホルダーを含む外部環境、自社への理解が深まったら、あらためて自社の在り方を考え、パーパスを言語化します。当然ですが、パーパスは作って終わりではありません。従業員全員に納得してもらい、浸透させていくことが大切です。パーパスそのものだけでなく、パーパスの背景となる想いや信念なども伝えると、より一層共感してもらいやすくなるでしょう。

3.経営や事業の枠組みに落とし込む

続いて、策定したパーパスを、経営計画の策定プロセスや日々のマネジメントに落とし込んでいきます。パーパスに基づきながら、中長期的なビジョンや数値目標などを定めることも重要です。

これらの作業を丁寧に行うことで、最終ステップである「日々の業務への落とし込み」がスムーズになります。

4.日々の業務へと落とし込んでいく

最後に、パーパスに基づいた戦略を検討しながら、日々の業務へと落とし込んでいきましょう。従業員が日々の業務でパーパスを意識できるレベルまでもっていくのが理想です。そのためには、上層部が作成したパーパスを一方向的に発信するのではなく、「従業員一人ひとりがパーパスについて深く考える機会・時間」を確保していくことが大切です。

パーパス・ウォッシュにならないよう注意する

パーパス経営を実践する際は、パーパス・ウォッシュにならないよう注意してください。パーパス・ウォッシュとは、「パーパスを掲げながらも実態が伴っていない状態」のことを指します。パーパス実現に向けて努力しているように見せかけて、お題目化しているといったことが考えられます。

当然、従業員やステークホルダーからの信用を失ってしまうので、十分に気を付けてください。

まとめ

パーパス経営とは、社会においてどのような存在意義を出してどのような貢献をするのかを「パーパス」として掲げ、その「パーパス」を軸に経営を行っていくことです。次世代の経営モデルとして注目を集めており、実際、これから多くの企業がパーパス経営にシフトしていくでしょう。

ぜひこの記事を参考にしながら、パーパス経営について理解を深め、実践してみてください。

なお、パーパス経営を推進していきたいと考えている企業様は、外部の研修サポートを受けてみるのもおすすめです。1979年より企業向け研修を実施している株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、パーパス経営の推進を支援するプログラムをご提供しています。

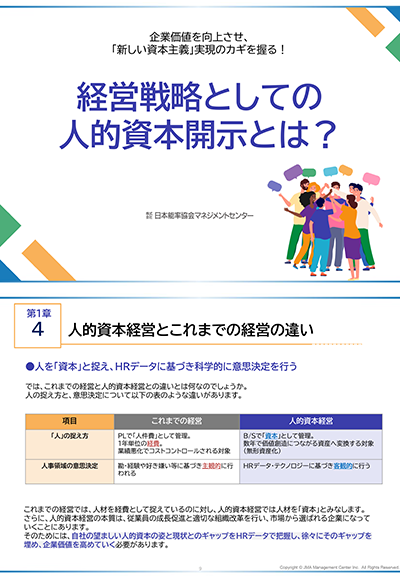

経営戦略としての人的資本開示とは?基礎情報や具体的な測定方法等を解説。

企業価値を向上させ、「新しい資本主義」実現のカギを握る!

人的資本経営と情報開示をどのように進めればよいのか。「人的資本」が重要視される背景から具体的な開示項目や測定方等を解説します。

- なぜ「人的資本」なのか?人的資本経営・開示とは

- 何をどのように開示するのか?

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

本田哲也氏│ナラティブ|企業の求心力を高める物語的共創アプローチ

本田哲也氏│ナラティブ|企業の求心力を高める物語的共創アプローチ -

石坂産業|‟地域に愛される会社“を目指した取り組みが 社員の挑戦を後押しする

石坂産業|‟地域に愛される会社“を目指した取り組みが 社員の挑戦を後押しする -

富士通「UJITSU Learning Festival 2021」イベントの舞台裏

富士通「UJITSU Learning Festival 2021」イベントの舞台裏

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます