- 対象: 全社向け

- テーマ: ビジネススキル

- 更新日:

社員の課題発見力を育てる方法!必要なスキルやおすすめの研修も紹介

課題発見力は、現状の問題点や改善点を見つけ出し、適切な解決策を提案する能力です。経済産業省が提唱している「社会人基礎力」にも含まれ、環境や情勢が目まぐるしく変化する現代において、養うべきスキルのひとつです。

今回は、課題発見力が高い人の特徴や、社員の課題発見力を育てる方法、おすすめの研修などを紹介します。

関連資料

関連資料

問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説

組織を飛躍的な成長へと導く 現場に浸透する“シンプルな問題解決思考”

課題発見力とは?

グローバル化やDXが進む現代において、課題発見力はビジネスパーソンに不可欠な能力といえます。まずは、課題発見力の定義や課題解決力との違いなどについて詳しくみていきましょう。

課題発見力の定義

課題発見力は、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」のひとつで、「現状を分析し、目的や課題を明らかにする力」と定義されています。課題発見力に含まれるスキルとしては、下記があります。

- 考え抜く力

- 問題発見能力

- システムとして物事を考える力

- ソーシャルとビジネスを融合する力

- 見えないものが見える力

引用:経済産業省「『人生100年時代の社会人基礎力』と『リカレント教育』について」

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/pdf/002_s01_00.pdf

また、社会人基礎力は、個人が企業・組織・社会と関わりながら活躍するために必要な共通能力です。3つの能力(考え抜く力・チームで働く力・前に踏み出す力)と12の能力要素で構成されており、課題発見力は「考え抜く力」に分類される要素です。

社会人基礎力について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

課題解決力との違い

課題発見力と似た言葉に、課題解決力があります。

課題解決力は、すでに明確になっている課題を解決する力のことです。一方、課題発見力は、現状を分析して隠れた課題を明らかにする力のことです。顕在化していない問題の兆候をとらえ、リスクやチャンスを予測します。

課題発見力を高めるために必要な2つの能力

課題発見力を高めるためには、「前提を疑う能力」と「本質を見抜く能力」が必要です。それぞれ、詳しくみていきましょう。

前提を疑う能力

前提を疑う能力は、現状に疑問をもち、前提や常識にとらわれず思考する力のことです。例えば、製造業において生産ラインの効率が突然低下した場合、社員のモチベーションの問題といった想像しやすい原因で片付けるのではなく、「そもそも生産の方法に問題があるのでは?」と幅広い視点をもち、前提に疑問をもつことで課題を特定できることがあります。

前提を疑う能力を養うためには、クリティカルシンキング(批判的思考)を鍛えることが重要です。クリティカルシンキングは、情報を鵜呑みにせず、論理的に分析し、裏付けを求める思考方法です。

本質を見抜く能力

本質を見抜く能力は、主観や思い込みを排除し、多角的な視点で課題の核心を捉える力です。

例えば、新製品の売れ行きが予想以上に悪いと感じた場合、表面的なデータや直感だけで判断するのではなく、根本的な原因を探る必要があります。本質を見抜く能力をもつ担当者は、売上データだけでなく、消費者のフィードバック、競合他社の動向、市場のトレンドなど、多角的な視点から問題を分析します。これにより、価格設定の問題や製品の認知度不足といった根本的な課題を特定し、効果的な対策を講じることができます。

本質を見抜く能力を養うためには、洞察力を鍛えることが不可欠です。洞察力とは、表面的な情報の背後にある真実を見抜く力です。

課題発見力が高い人の特徴

課題発見力が高い人は、前提を疑う能力と本質を見抜く能力の両方を兼ね揃えています。どのような人が高い課題発見力を持つ傾向があるのかについて、詳しくみていきましょう。

データや事実に基づく客観的な分析が得意

課題発見力が高い人の特徴として、データや事実に基づく客観的な分析が得意であることがあげられます。課題を明確化するためには、感覚的な判断ではなく、データによる裏付けが重要です。

そのため、普段からデータや事実に基づいた客観的な分析の重要性や方法を理解している人は、課題発見力が高い傾向にあります。

物事を自責で考える

課題発見力が高い人の特徴のひとつに、物事を自責で考えられることがあげられます。このような人は、トラブルが発生したときに他人のせいにしたり、そのままにしたりせず、自分に何ができるかを主体的に考えられます。

周囲の物事を自分ごととしてとらえ、「次に同じミスをしないためにはどうすればいいか?」と考えるため、スピーディーな課題発見につなげられるのです。

理想の状態を常に意識できる

課題発見力が高い人の特徴のひとつが、現状に満足せず、常に将来の理想的な姿とのギャップを意識しながら考え、行動できることです。自ら理想の状態を設定し、その達成に向けて日々努力しています。自己研鑽や内省を常に行うため、個人としても組織としても成長し続けることができます。

このような姿勢をもつ人物がリーダーであれば、チーム全体のモチベーションを高め、持続的な成長を促すことが可能です。

社員の課題発見力を育てる方法

社員の課題発見力を育てるためには、企業が主導してサポートすることが欠かせません。次の方法を組み合わせて、課題発見力を育てましょう。

課題解決のフレームワークを習得させる

フレームワークを使って思考することによって、見えていなかった課題発見の機会が広がります。思考のクセから脱することができ、新たなビジネスチャンス発見につながるかもしれません。

課題解決のフレームワークとして、下記の2つを紹介します。

As is/To be

As is/To beは、現状(As is)と理想の状態(To be)を明確にし、そのギャップを埋めるための具体的なアクションを考える手法です。現状を客観的に分析することで、目標達成に向けたステップを設定できます。

As is/To beのフレームワークでは、下記のような順序で考えます。

- 1.現状の課題を確認する

- 2.理想の状態を明確にする

- 3.理想と現状のギャップ(課題)を特定する

- 4.ギャップ(課題)に対する解決策を考える

- 5.解決策に優先度をつける

- 6.実行する

MECE

MECE(ミーシー)は、「重複や漏れがないように」情報を整理するという考え方です。ロジカルシンキング(論理的思考)を進める上での基本概念とされています。

MECEには下記の2パターンの手法があります。

- 1.トップダウンアプローチ:全体像を捉えた上で要素を分類する手法。最初に全体像を把握し、その枠組みを設定し、それぞれの構成要素を分類する。

- 2.ボトムアップアプローチ:個々の要素を洗い出して全体像を導く手法。細かな構成要素を洗い出した後にグルーピングをして全体像を描く。

3C分析、SWOT分析などを行う際にMECEを用いると、より効果的です。

実践的なスキルアップ研修を実施する

課題発見力を鍛えるには、座学だけでなく実践を通して日常で使えるようにする必要があります。具体的な手法として、ディスカッションやケーススタディを取り入れたスキルアップ研修が効果的です。

ディスカッションやケーススタディを研修に取り入れることで、社員は現実のビジネスシナリオに基づいて、課題の発見から解決までを繰り返し練習できます。

このような考えに基づき、JMAM(日本能力協会マネジメントセンター)では、問題・課題を的確に発見し、解決に導く思考法を習得するためのプログラムを提供しています。「ロジカルシンキング・問題解決研修」では、論理的な思考を養い、実践的なスキルを身につけることが可能です。受講者や目的に合わせて、さまざまなコースを用意しています。

一例として、JMAMが提供する「論理的コミュニケーションコース」のカリキュラムを紹介します。2日間にわたって論理的なコミュニケーションスキルを磨きます。

| 1日目 |

■オリエンテーション ■論理的表現を体感する ■論理の基礎知識 ■ロジカル・プレゼンテーション |

|---|---|

| 2日目 |

■1日目の振り返り ■ロジカル・リスニング ■ロジカル・ライティング ■ロールプレイング演習 ■総合演習 ■まとめ |

基礎から応用まで体系的に学ぶことができるため、段階を踏んで着実に能力を高めることができます。

まとめ

課題発見力は社会人基礎力のひとつであり、ビジネスのさまざまな場面で必要となる能力です。新たなビジネスチャンスやリスクにいち早く気づき、企業の持続的な発展につなげるためにも、社員の課題発見力を育てましょう。

社員の課題発見力をはじめ、社会人基礎力の向上に取り組みたい人事担当者は、ぜひJMAMへご相談ください。

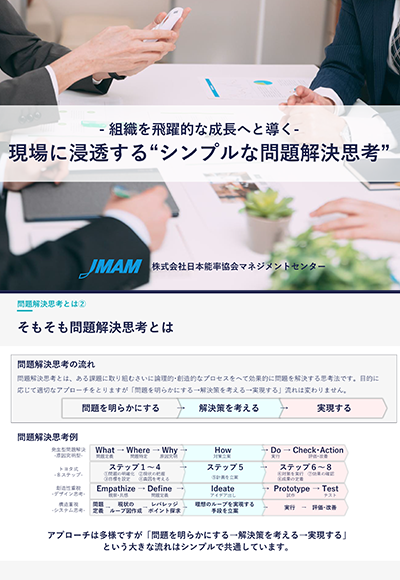

シンプルな問題解決思考

組織を飛躍的な成長へと導く方法

競争が激化する近年において、その有用性が確立されている「問題解決思考法」。本資料では、 問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説しています。

- 社会人必須スキル ロジカル思考とは

- どうすれば現場に浸透するのか

- 各階層むけ研修施策例

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

自分自身と向き合い、パフォーマンス向上につなげるマインドフルネス

自分自身と向き合い、パフォーマンス向上につなげるマインドフルネス -

仕事をエンターテイメントにする!ヤッホー流チームづくり─ヤッホーブルーイング─

仕事をエンターテイメントにする!ヤッホー流チームづくり─ヤッホーブルーイング─ -

「Society 5.0 for SDGs」推進のために人事がすべきこと

「Society 5.0 for SDGs」推進のために人事がすべきこと

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます