- 対象: 全社向け

- テーマ: DX/HRTech

- 更新日:

【例題アリ】AI時代の必須教養『DX基礎能力試験』に挑戦!

※本記事はNewsPicks Brand Designが制作した記事の転載です。

日本能率協会マネジメントセンターの提供による『DX基礎能力試験』が7月より開始。そこでいち早く、NewsPicks部員がモニター試験に挑戦してみた。

IT人材のみならず、いまや全ビジネスパーソンの必須教養といえる「DX」だが、あなたはどこまで理解しているだろうか。そもそも、DXのリテラシーを測る意味とは何なのだろうか。

記事内の例題にも、ぜひ挑戦してみてほしい。

関連サービス

関連サービス

自社のITリテラシーを定量化し、社内DX促進の基盤を作る

DX基礎能力試験

『DX基礎能力試験』が7月よりスタート

多くの日本企業にとって積年の経営課題である「DX」(デジタルトランスフォーメーション)。生成AIの利活用も加わり、昨今、ますます重要なイシューとなっている。

その一方、「DX」という単語は、使う人や場面によって内容がまちまちで、共通認識が揃っていないというケースも散見される。

他ならぬNewsPicksでも、「DX」の文字を見かけぬ日はないほどだが、いざ各人の理解度を問われると怪しいところ。

そんな折、経済産業省のDXリテラシー標準に準拠した『DX基礎能力試験』が7月よりスタートすると聞きつけ、運営母体の日本能率協会マネジメントセンター(以下、JMAM)を訪問。いち早くモニター試験に挑ませてもらった――。

JMAMの受付前で意気込むNewsPicksの精鋭(?)部員たち

問題を解いてみよう

今回モニター試験に挑戦するNewsPicks部員は、それぞれクリエイティブ、セールス、インターンと職域やバックボーンの異なる、以下3名。

ちなみに今回のモニター試験には、実際の試験を想定したサンプル問題が使われた。

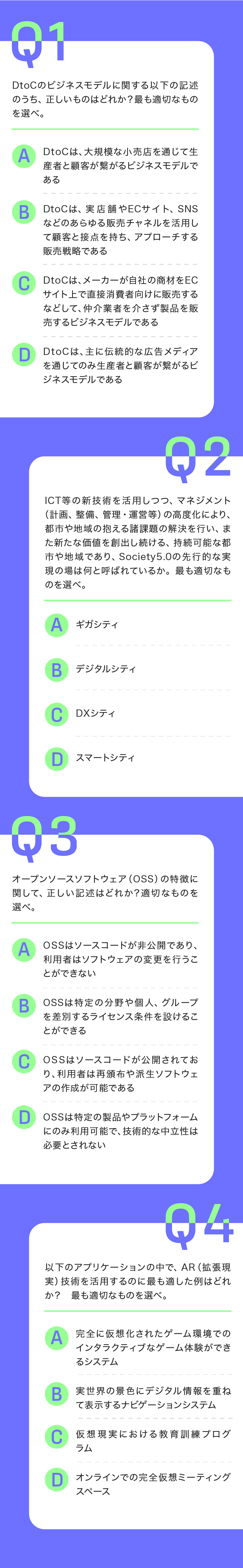

以下、例題をいくつかお見せする。みなさんは、何問正解できるだろうか?(答えは、記事の最後に)

DXリテラシーを定量化する意義

部員がモニター試験を解いている間に、『DX基礎能力試験』をスタートする背景について、運営するJMAMの担当者に伺った。

「これまでJMAMでは、DX人材の育成に関するさまざまな事業を展開してきました。

主には企業内研修をご支援しているのですが、多くの受講者に接するなかで、そもそもDXに必要な考え方や知識、スキルが社内で明確になっていない、というお客さま側の課題が見えてきたのです。

また、DXは、単なるデジタルツールの導入にとどまる話ではありません。ビジネスと組織を見直し、企業として成長していくための仕組みづくりまでも含まれると思います。

つまり、IT人材にかぎらず、全社員にとって自分ごととして取り組むべき領域なのですが、共通言語がないと、なかなか全社横断的なものとなりません」(渋谷)

「とくに企業のDX支援を行っていて思うのが、『つなぐ人』の重要性です。

情報システム部門がDX推進を担うことはよくありますが、一方で非IT部門、例えば営業部からDXについてのアイデアが出されるようなケースは、まだまだ少なく感じられます。

IT知識だけではなく、変革のためのナレッジやビジネストレンドなどもDXリテラシーには含まれます。ここの視座が揃うことで全社的なDXが進みますし、共通言語がコミュニケーションの潤滑油としても機能します。

そうした社内DXの推進基盤として使っていただけるように設計したのが、『DX基礎能力試験』です」(萩谷)

実際、例題を見て、扱う分野の幅広さを感じた方もいるのではないだろうか?

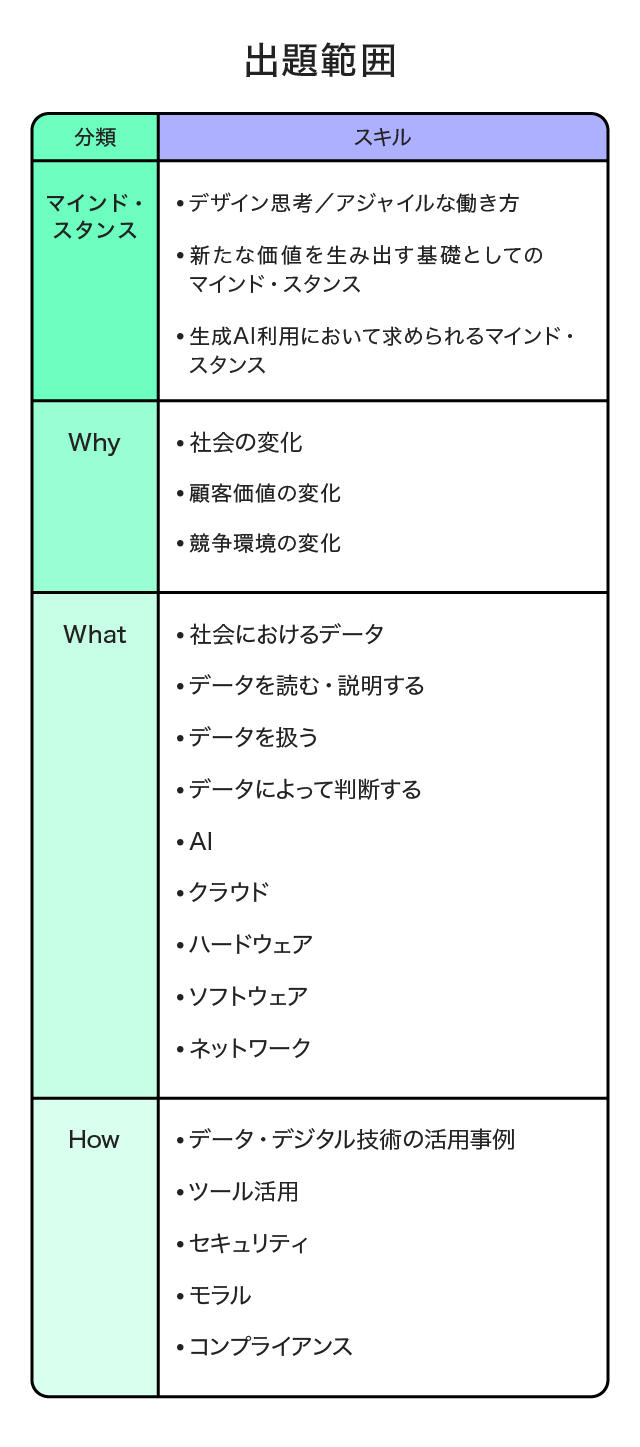

『DX基礎能力試験』の出題範囲は、経済産業省の「DXリテラシー標準」に準拠しながら、全ビジネスパーソンが身につけるべき能力・スキルを4分類20項目で体系化したものとなっている。

「試験では、これらの分野について、実務的な理解度を測ります。一人ひとりが自身の到達点を定量的に知ることで、DXを自分ごと化するきっかけにもしていただけるのではないかと思います。

また、弊社はDXに関するeラーニングの教材も揃っておりますので、試験結果に応じてコースを受講していただくことも可能です」(萩谷)

「試験後は、企業ごとに結果を分析したフィードバックも実施します。DXの進捗を測る指標にもなりますし、人的資本経営の観点からも、全社的な傾向の把握や、タレントの発掘などに活用いただくこともできます。

また、JMAMとしても、試験の全体結果を踏まえた日本企業の傾向についての分析レポートも発信する予定でいます」(渋谷)

試験の結果はいかに!?

『DX基礎能力試験』が、部門や部署にかぎらない全ビジネスパーソンにとってのリテラシーであることを確認したところで、モニター試験も終了。

さっそく、結果を見てみよう。

結果発表に不安を隠せない表情の3名

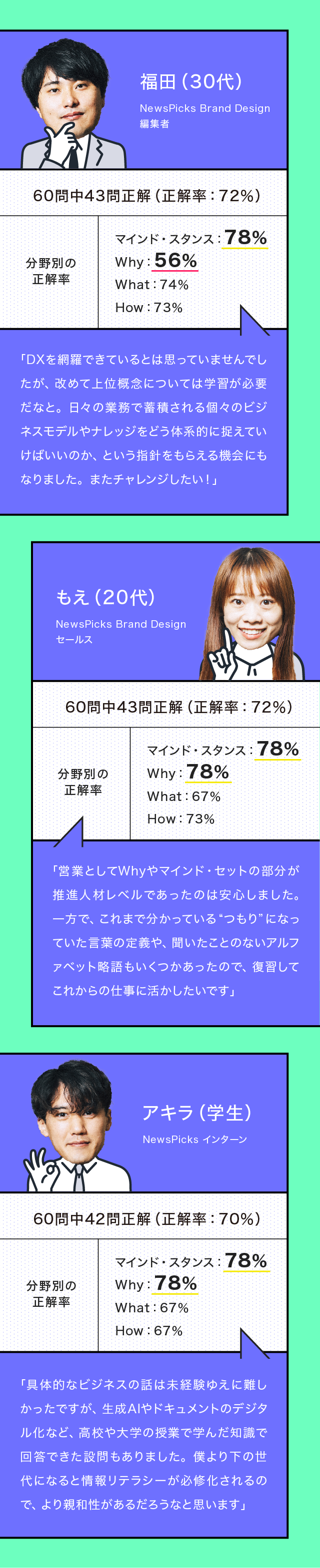

なお、モニター試験は、本試験(120問)の半分のスケールで実施された。

問題数は60問。36問(60%)以上の正解で合格(=「DX入門人材」認定相当)、45問(75%)以上の正解で「DX推進人材」認定相当となる。

無事3名ともが合格スコアを達成。ただし、「DX推進人材」には届かなかった。

また、得点は近いものの、分野別の正解率には特徴が見られた。DXに対する「マインド・スタンス」は3名とも高いが、福田はその背景や環境となる「Why」についてやや低め。もえとアキラは「What」がやや低め。

このあたりは業務やバックボーンが反映していそうだが、それぞれ弱点分野を強化する指針が得られることで、DXへの意識も自然と高まった。

また、今回は3名だったが、社内の受験者数が増え、全社や部署ごとの傾向も見えてくると、DXに向けてのコミュニケーションもより活性化するはずだ。なにより今回も全員が口を揃えて、「また、受けたい!」と言うのだった。

ちなみに、コメントでアキラも触れているように、さらに若い世代では情報リテラシーが必修の教育科目となっている。企業においては、これからDXに対する社内ギャップはさらに広がっていく可能性がある。

そうした状況を鑑みても、全社的なDX推進基盤を生み出す機会として、企業が「DX基礎能力試験」を活用するのは有効といえるだろう。

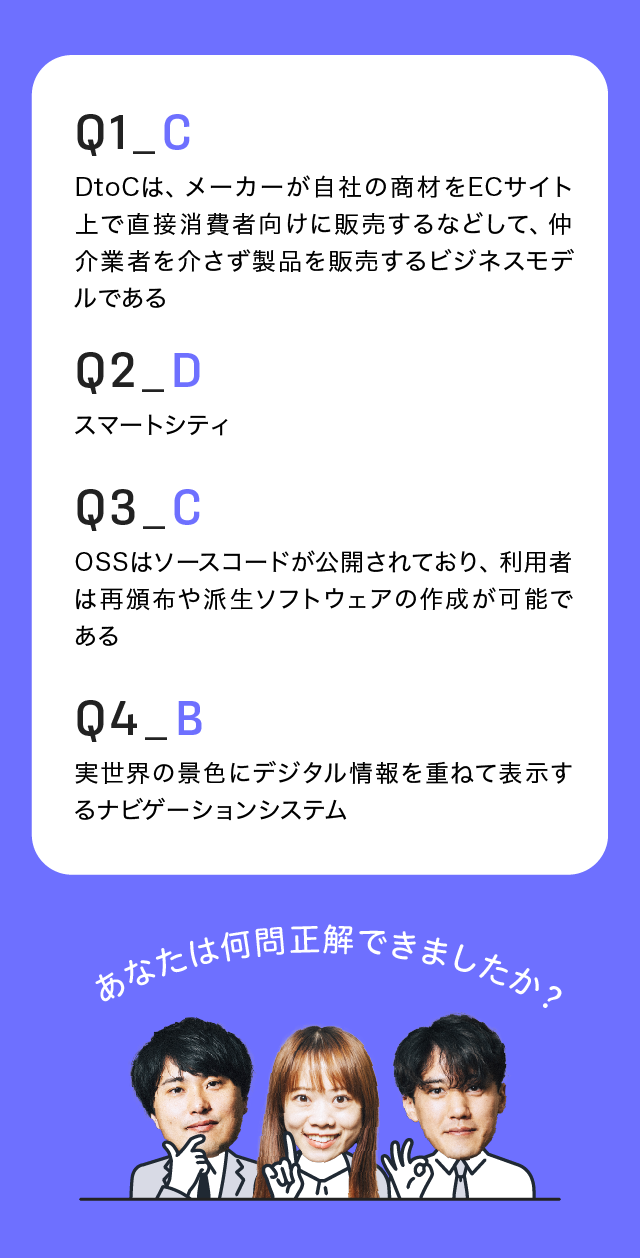

最後に、文中で紹介した例題の解答は以下となる。

NewsPicks Brand Design制作

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます