事例詳細

アルフレッサ ファーマ株式会社

医薬品・診断薬・医療機器および健康関連製品の製造・販売を通して医療に貢献するアルフレッサ ファーマ。同社は階層別教育に通信教育を取り入れ、2010年からは通信教育の推奨コース受講を昇格要件としている。予防から診断、治療の全ての医療プロセスで人々の健康に貢献する同社の人づくり、組織づくりの取り組みを紹介する。

吉村 裕之 氏 執行役員管理本部長 兼 人事部長

鮎川 陽一 氏 管理本部 人事部 マネージャー

下江 作 氏 管理本部 人事部

取材・文・写真/井戸沼 尚也

※掲載している内容は取材当時のものであり、一部変更が生じている場合がございます。

Unmet Medical Needsにチャレンジする企業

日本一の医薬品卸を中心に、健康に関するあらゆる分野の商品とサービスを提供できる“ヘルスケアコンソーシアム”をめざす企業集団アルフレッサグループ。その一員であるアルフレッサ ファーマは、医薬品・診断薬・医療機器などの製造事業会社として、医薬品等卸売事業とも連携しながら、特徴ある製品の研究・開発・製造・販売に取り組んでいる。

特に同社が積極的に取り組んでいるのが“Unmet Medical Needs”(未だ満たされていない医療ニーズ)への対応。社会環境が大きく変わる中で、次々と新たな医療ニーズが生まれてくる。それに対応するユニークで存在感のある医薬品・診断薬等の研究・開発にチャレンジしているのだ。人事部長の吉村裕之氏は次のように語る。

「当然、社員にはもっと上をめざした思考や発想が求められます。特にマネジメント職は、一段高いところから全体を俯瞰して行動に移すことができる人材を求めています」

同社が求める人材の基本的な姿は、次の通りだ。

『キラリと光る! ユニークで存在感のある社員』

1.自らの個性と特徴を活かせる活力ある人材

2.専門知識・能力・強みを磨き、発揮し、志を貫く人材

3.自発力(自ら学び・自ら考え・自ら動き・自ら成果を上げる)と影響力を発揮できる人材

4.ひたむきで誠実な人材(伝統である実直さ・共生意識の高さ・我慢強さ)

5.チーム力(絆を重視し、自らの成長をチームの成長につなげる力)を発揮し、チームを牽引できる人材

6.時間力(時間を最大限有効に使える力)を持ち、有意義な人生を送れる人材

そのうえで、マネジャー層には吉村氏が言うところの「俯瞰する視点と行動力」が求められる。

昇格要件に通信教育を導入

こうした人材を育成するため、同社では階層別研修、選抜教育、自己啓発を柱とした教育体系を構築。中でも人材育成制度の中核となるのが階層別研修だ。

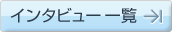

同社では社員の階層を「グレード」として定めている(若手社員のグレード1から始まり、チームリーダーはグレード3~4、課長職はグレード5等と、グレードが上がっていく)。同社の教育体系は、縦軸にグレード、横軸には各グレードに求める能力や役割を記載し、それに対応して必要な教育が実施される形だ。このグレードごとの階層別教育に、通信教育が組み込まれている(図1)。

日本商事時代から通信教育を自己啓発として取り入れていた同社だが、2010年からは昇格要件として通信教育の受講を必須とし、修了した者に昇格試験の受験資格を与える形に改めた。若手社員であれば課題解決、課長職一歩手前であればリーダーシップなど、それぞれのグレードに応じて必要なテーマを学習する。

自己啓発として導入されていた通信教育が昇格要件となったことに対して、社員はどのように受け止めたのだろうか。

「もともと非常にまじめな社風で、与えられたことには素直に取り組む風土があります。多くの社員は、自分がグレード3をめざすなら、『中堅社員(アドバンス)』と『MBAロジカル・シンキング』の受講が必要であると、自分自身で確認をして受講の申し込みをしてきます」(人事部下江作氏)

導入当初は、グレード昇格の受験資格を得るために社員の約8割が、今でも6割の社員が、次のグレード昇格をめざして必要なコースを受講するという。

図1 グレード昇格コース体系図

通信教育で共通の基盤づくり

同社では、通信教育を「各部署で実施する教育では及ばない部分を補うもの」と位置づけ、部門や職種を越えて、会社として共通の基盤となるテーマを学習する手段として重視している。

同社の場合、医薬品、診断薬、医療機器、海外取引先の製品など取扱品目が多岐にわたり、全てに精通することは難しい。職種もMR、研究開発職、生産技術職、海外営業職など多様である。たとえば、MR職には医薬情報のプロとして認定試験の受験や学術的な知識の習得など、専門教育が必要だ。同時に外出の機会の多い職種であり、MRを集めて全てのテーマを集合研修で行っていては、ビジネスの機会を喪失するリスクもある。

同社のMR教育は、専門教育を担当する部署が実施するものと、人事が担う教育の2本立てで行われており、人事が実施する教育としては、継続的に自分のペースで学習できる通信教育という学習方法のメリットは大きい。

多様な職種、多様な取扱品目に対する専門教育と、昇格試験をベースに会社としての共通の基盤づくりに活用する階層別教育。通信教育は、階層別教育の重要な部分を担う学習方法として、同社の人材育成の仕組みに根づいている。

自己啓発をサポートする仕組み

教育体系のもう1つの柱が、自己啓発だ。昨年度からは資格取得奨励制度を設けて、積極的な自己啓発を促している。

この制度は、たとえば入社10年未満のグレード1~3の社員が簿記のコースを受講する場合、申し込みの段階で受講料の半額を会社が負担し、支援期間内に資格取得すると残りの半額も支援金として会社が補助するというもの。さらに本年下期からは「TOEIC」や「マイクロソフトオフィス スペシャリスト(MOS)を制度の対象とし、学習面・費用面でのサポートを行っていく。

こうした制度を積極的に利用してもらうためには、アナウンスが重要だ。たとえば下期から「TOEIC」や「MOS」の新しいコースが資格取得奨励制度の対象になるといったことは、まず管理本部長兼人事部長の吉村氏が全国の部長・支店長約60名が出席する会議で、その主旨を説明。同時に人事から各所属長に通達を出す。

「さらに、通達と同じ内容のものを社内の電子掲示板にもアップしています。地道にフォローし、周知徹底を図っています」(下江氏)

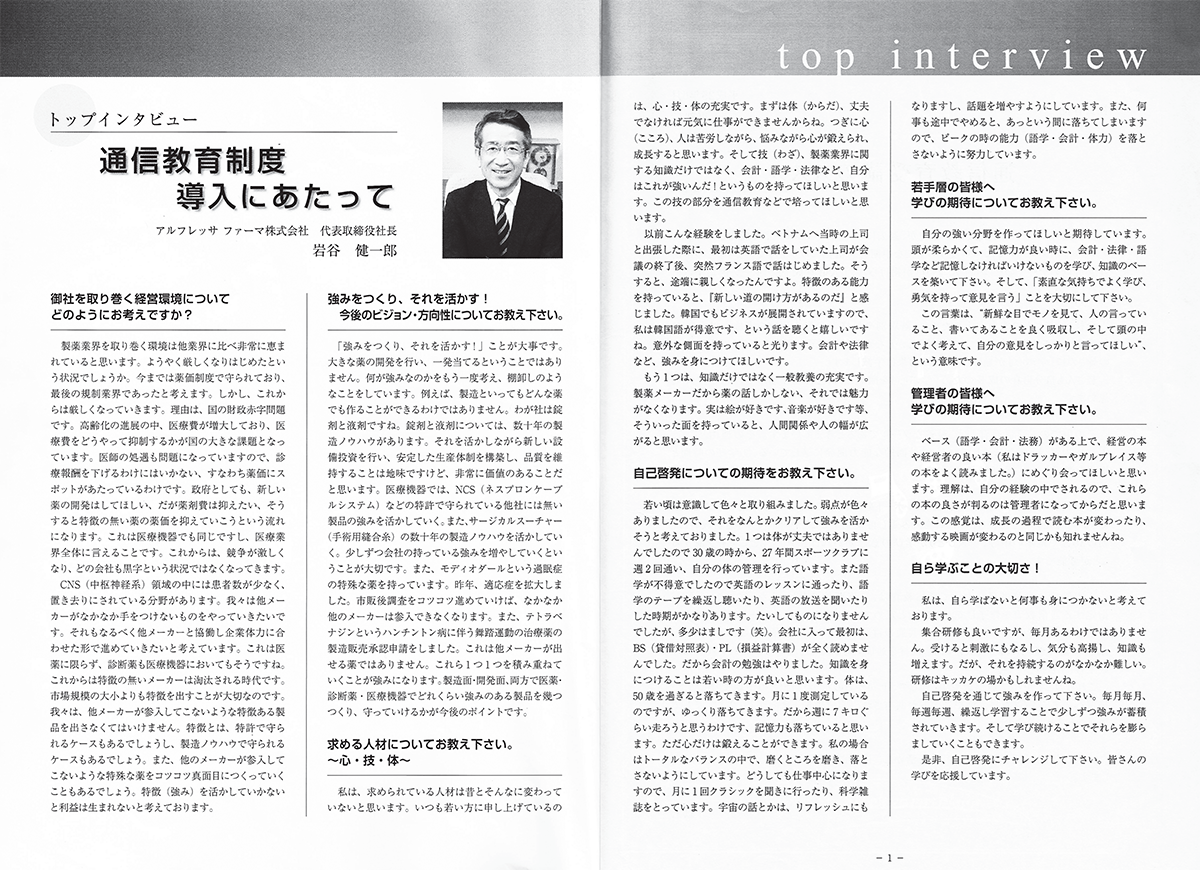

トップのメッセージで“会社の本気”を伝える

自己啓発を浸透させるために必要なことは、受講料の負担軽減、アナウンスの徹底の他にもう1つ、トップの関与が挙げられる。トップ自らが社員に学ぶことの意義を発信することで、自己啓発の浸透度合いが変わってくるのだ。

同社の場合は、2年前から通信教育募集冊子の巻頭部分にトップのメッセージを掲載している(図2)。そこで代表取締役社長の岩谷健一郎氏が、社員に次のように呼びかけている。

「まず“体”を健康に保つこと、次に“心”を鍛えること、そして自分の強みとなる知識や語学などの“技”を通信教育で培ってほしい」

「私自身、若い頃は語学が苦手で英語のレッスンに通ったり、会計の勉強をしたり、スポーツクラブに通って体を鍛えたりした。そうして得たものでも、継続して努力をしないとあっという間に力が落ちてしまう。ピーク時の能力を保つよう、常に努力をしている」

「自ら学ばなければ何事も身につかない。ぜひ自己啓発を通じて強みをつくってほしい。毎月毎月、毎週毎週、繰り返し学習することで強みが蓄積されていく。皆さんの学びを応援したい」

このようにトップのメッセージを発信することで、社員に「会社は本気で人材を育成しようとしている」と伝えているのだ。

こうしたさまざまな取り組みによって学習する風土が根づきつつある。

さらに今後は、資格取得に絡まない自己啓発でもモチベーションを高めるための仕組みを模索していきたいという。たとえば、修了証を管理職から手渡すようなことや、共通のプラットフォームに「修了おめでとう」と掲示するなど、社員の意識を高める方策を考えていきたいという。

図2 “会社の本気”を伝えるトップインタビュー

3つの課題とグローバル化

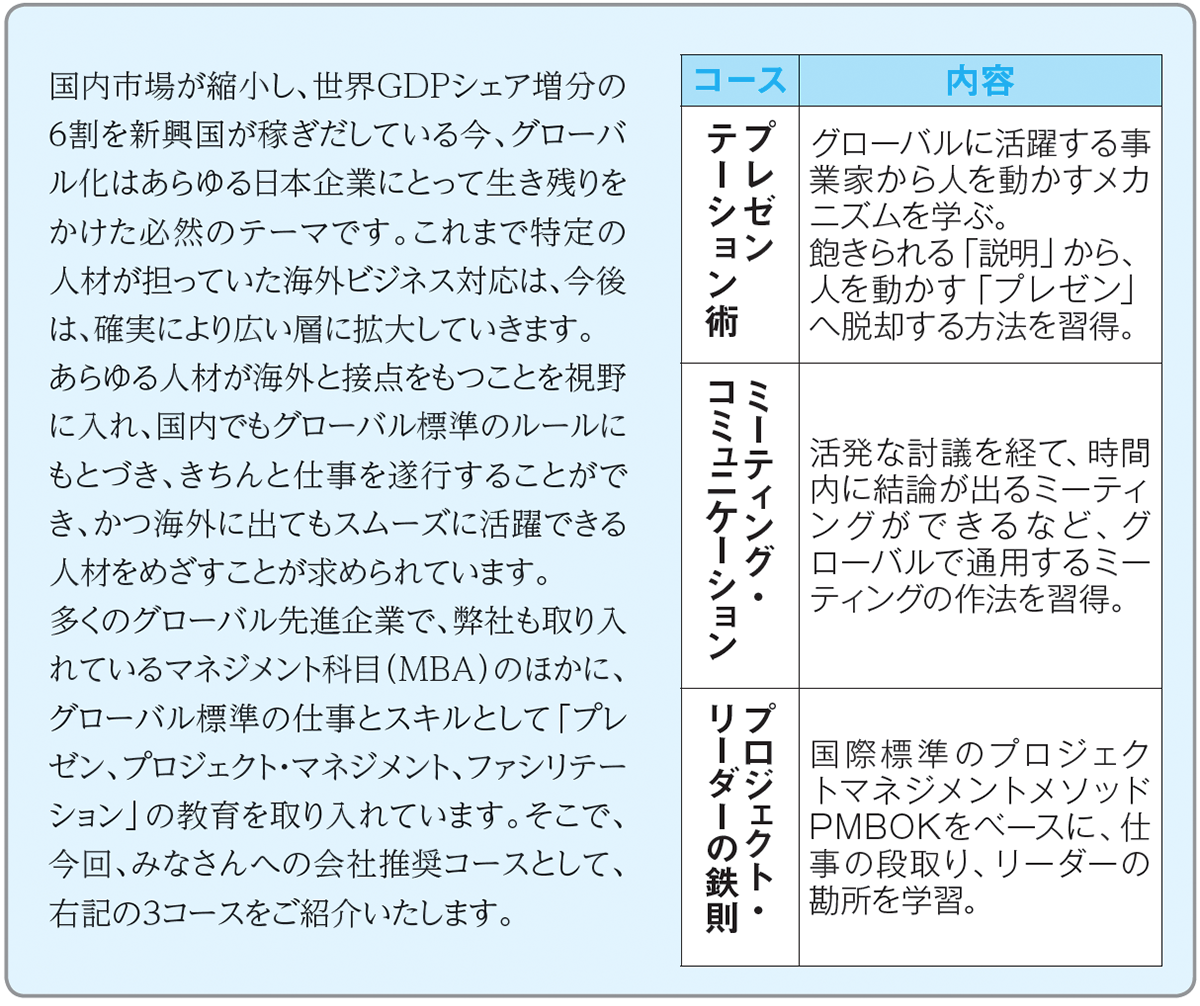

図3 グローバル人材育成コース(会社コメントと推奨コース)

同社では、教育に関するいくつかの課題を持っているという。

1つは若手の営業スキルの向上。

「営業スキルは、若手の営業に同行する直属の課長がどういう指導を行うかによって大きく変わってきてしまいます。若手の営業スキル向上は、課長の指導力強化と併せて支援していく必要があると考えています」(人事部マネージャー 鮎川陽一氏)

もう1つは部長・支店長クラスの強化。今のところ、このクラスに対する教育研修が手薄になってしまっているのだという。これはグループ全体でも同様の課題を抱えており、今後はMBAなどの教科を学ぶ機会を設けたり、選抜研修を行ったりすることで、次の経営人材を育成していきたいとしている。

そして専門職の育成。たとえば、開発職や、薬事行政に対する担当窓口等のプロフェッショナルの育成だ。この職種に関しては“ひょうたん型”のように中間層が少なくなっており、中間層の育成が急務となっている。

この3つの課題が人材育成上の近々の課題だが、将来的にはグローバル人材の育成も重要な課題だという。同社製品は東南アジアや一部欧米にも輸出されており、組織としてはすでにグローバル化が進んでいる。今後は人材のグローバル化が必須で、通信教育においても財務と併せてグローバル関連コースが会社推奨コースとなっている(図3)。

日本一の医薬品卸をグループ内に持つ医薬品メーカーとして、他の製薬メーカーとは異なるカラーを持つアルフレッサ ファーマ。その特色を活かしながら独自の発展を続けていくために、人材開発の課題を一つひとつクリアしていきたいという。

2013年度

- アルフレッサ ファーマ株式会社

- SMBC コンシューマーファイナンス株式会社

- 大分キヤノンマテリアル株式会社

- 学校法人東海大学

- 日本発条株式会社

- 株式会社村上開明堂

- 雪印メグミルク株式会社

プロフィール

| 会社名 | アルフレッサ ファーマ株式会社 |

|---|---|

| 主要事業 |

1920年、フィリピン・マニラ市に、医薬品・医療機器等の現地輸入販売業・中島茂商店を創立。1952年に日本商事に商号変更、1998年に日本商事と昭和薬品が合併し、アズウェル誕生。2003年に福神と経営統合して共同持株会社アルフレッサ ホールディングスを設立、翌年アズウェルの会社分割により、アルフレッサファーマが誕生した。 資本金:10億円、売上高:272億1,800万円(2012年度)、従業員数:673名(2013年4月1日現在 |