事例詳細

学校法人東海大学

創立以来70年以上にわたり、建学の精神に基づき「強い使命感と豊かな人間性を持った人材」を輩出してきた東海大学。学園を取り巻く環境が変化する中、時代に即した大学運営に取り組むべく、自己啓発を通じて、自ら主体的に行動できる人材を育成している。

野田 雅一 氏 常務理事 法人本部 人事部 部長

萩 三津雄 氏 法人本部 人事部 人事課 課長

嬬恋高原研修センター 所長

市川 基 氏 法人本部 人事部 人事課 係長

別府 尚吾 氏 法人本部 人事部 人事課

澁谷 佑子 氏 法人本部 人事部 人事課

取材・文/増田 忠英

写真/東海大学提供、増田 忠英

※掲載している内容は取材当時のものであり、一部変更が生じている場合がございます。

脈々と受け継がれる創立者の「建学の精神」

東海大学の創立者松前重義氏(1901~1991)は、戦前に現代の通信技術の基盤となる「無装荷ケーブル通信方式」を発明したことで知られる。青年時代、逓信省(現総務省)の技官として新しい通信技術の開発に従事する一方、「人生いかに生きるべきか」について思い悩んだ松前氏は、内村鑑三が主宰する研究会に通う中で、疲弊した国を教育によって再興させたデンマークの歩みを知り、「国づくりの基本は教育にあり、教育を基盤として平和国家日本を築こう」と決意。1936年に東海大学の母体となる望星学塾を開設した。松前氏は塾に次の4つの言葉を掲げた。

若き日に汝の思想を培え

若き日に汝の体軀を養え

若き日に汝の智能を磨け

若き日に汝の希望を星につなげ

東海大学は、こうした創立者の建学の精神を受け継ぎ、「明日の歴史を担う強い使命感と豊かな人間性を持った人材」の育成を通じて「調和のとれた文明社会を建設する」という理想を掲げて運営されている。創立者の精神を受け継ぐため、毎年行われる新任教職員研修は、建学の精神の理解を目的として実施され、先に挙げた4つの言葉は、東海大学の「教育の指針」4カ条として構内の至る所に掲示され浸透が図られている。

同学に求められる人材像を人事部部長の野田雅一氏は次のように語る。

教育や医療等、公共性の高い組織ですから、いろいろな持ち味のある人に集まってほしいと考えています。そのほうが、互いに刺激し合うことで組織も活性化するからです。特に昨今では、学園を取り巻く環境が大きく変化する中で、決められたことを右から左へとこなす人よりも、むしろ新しいことを企画・提案し、実践できる人が求められます。そうした部分を、職員の人事・教育制度を通じて伸ばしていきたいと考えています」

「OJT」「OFF-JT」「SD」などで構成される能力開発制度

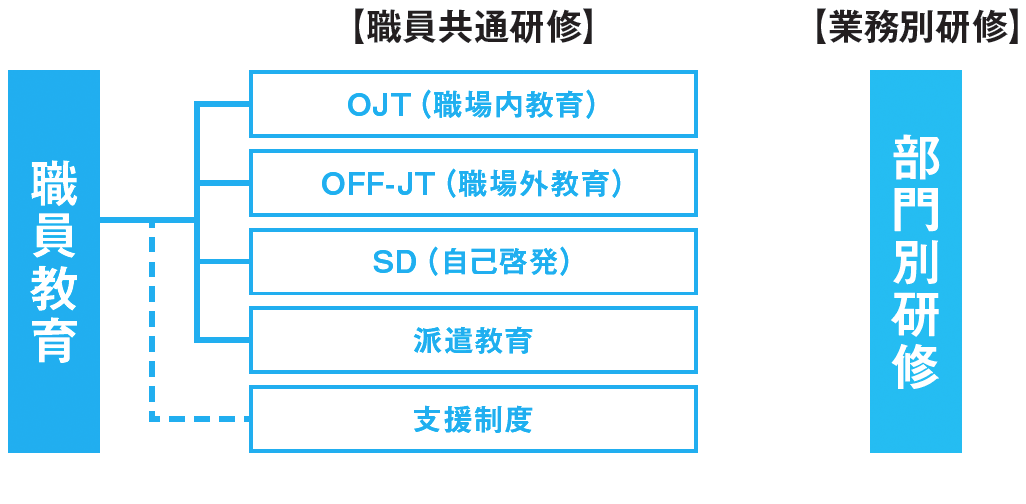

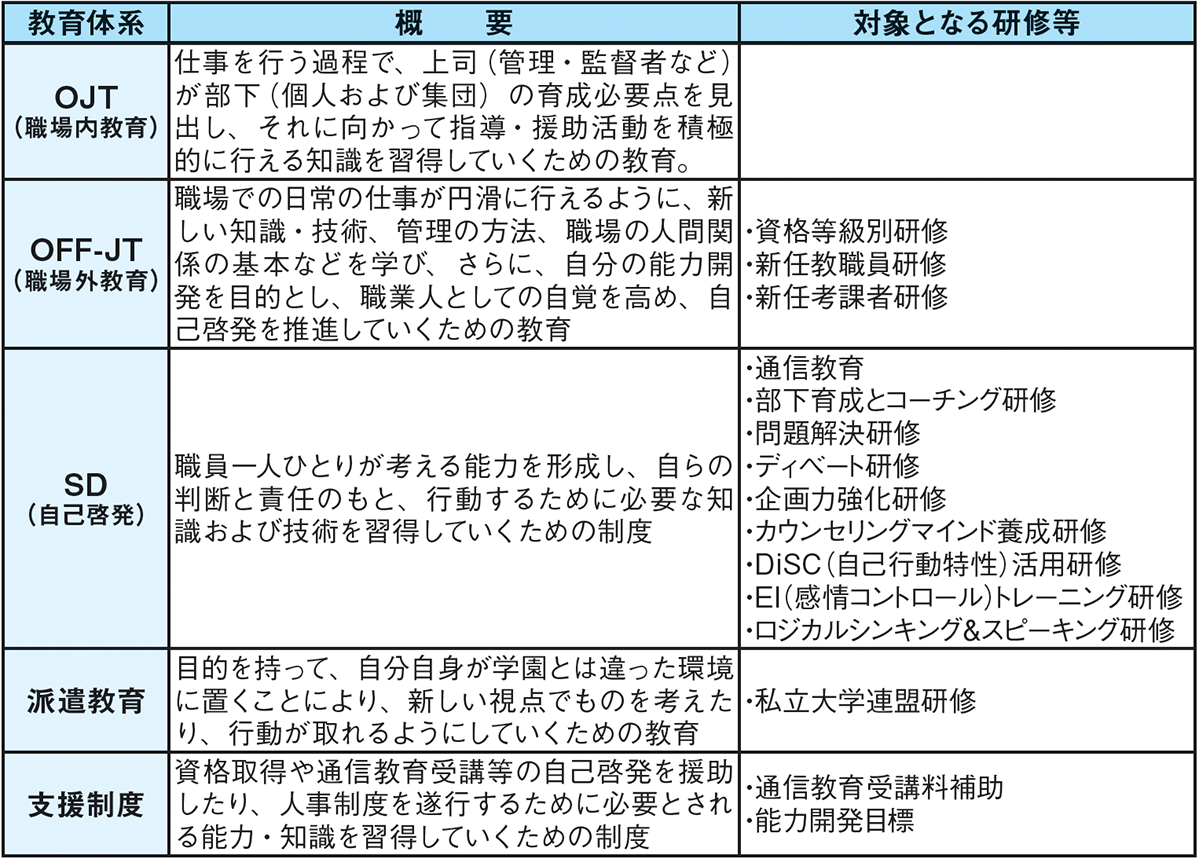

東海大学では、職員の人事制度として、1994年に職能資格制度を導入した。同制度では、資格ごとに期待像や求められる職務遂行能力が定められており、昇格をめざして能力開発に挑戦していく制度として能力開発制度が位置づけられている。教育体系は、職員共通の「OJT(職場内教育)」「OFF-JT(職場外教育)」「SD(自己啓発)」「派遣教育」と「支援制度」で構成され、その他に「部門別研修」がある(図1)。

教育の基本となるのは日常のOJTだ。「各職場で、建学の理念をよく理解した者が下の者を育てていくという考え方が根底にあります」と話すのは、人事課課長の萩三津雄氏。人事考課制度を日常的に運用するための「人事考課Webシステム」に、所属長が被考課者の事実行動を記録し、その記録を通じて所属長が部下の課題や育成ニーズを見出し、必要な指導や援助を行う。

OFF-JTは、日頃の上司と部下の関係だけでは視野が狭まってしまうので、より視野を広げることが必要との認識から実施しています」と萩氏。具体的には、資格等級別研修、新任教職員研修、新任考課者研修が行われている。

資格等級別研修は、事務職から医学部付属4病院の看護師まで、さまざまな部署・職種の職員が一堂に会して受講します。普段コミュニケーションをとる機会の少ない、多様な価値観の職員が討議や交流を行うことによって相互に刺激が得られるため、プラスアルファの効果が期待でき、非常に有意義な場となっています」(野田氏)

「SD(自己啓発)」は、「職員一人ひとりが考える能力を形成し、積極的な意識改革や行動するために必要な知識や技術を習得していくための教育」として位置づけられ、通信教育と課題別研修が提供されている。

「派遣教育」は、私立大学連盟研修など、外部に派遣して行う研修である。

「支援制度」は、SD(自己啓発)を支援するために設けられており、具体的な施策としては「通信教育受講料補助」と「能力開発目標」の2つがある。後者については、同学では目標管理制度を導入しており、前年度の人事考課を踏まえて、期初に上司と部下が話し合いによって業務目標と能力開発目標を設定する。

「部署によって業務内容が大きく異なるため、職員は異動のたびに新たな能力の習得を求められます。そこで、本人にとってどのような能力が必要かを所属長がアドバイスし、能力開発目標を立てることによって、本人がその部署で必要とされる能力開発に取り組めるよう支援しています」(萩氏)

判断力を養い、環境変化に機敏に対応できる職員に

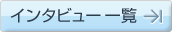

図2 「能力開発総合ガイド」表紙

「通信教育グループ受講大賞」を授与される清水教学課グループの皆さん。

「通信教育グループ受講大賞」を授与される清水教学課グループの皆さん。

最近では、SD(自己啓発)の必要性が従来以上に高まっていると野田氏。

「今はどの階層で仕事をしていても自ら判断することが求められます。しかも○か×かがはっきりせず、△の場合が多い。それを判断する際に、いちいち上司の判断を仰いでいては対応しきれません。自ら判断できるようになるためには、主体的に学ぶ姿勢を持つことが不可欠だと考えています」

萩氏も「環境の変化と仕事の変化に対応するには、自ら学ぶ姿勢がなければとても追いつけません」と話す。

SD(自己啓発)の具体的施策として実施される通信教育と課題別研修は、毎年4月に配布される「能力開発総合ガイド」という冊子(図2)を通じて募集が行われる。通信教育は導入当初の92年度から94年度までは役職者のみを対象とし、マネジメント分野の講座を必ず受講する指定受講制だった。94年度に職能資格制度が開始され、翌95年度から全ての専任職員を対象とした任意受講制に切り替わり現在に至っている。

「一部の職員だけが受講しても、全体的な底上げをしなければ意味がないという考えから、全員対象の任意受講に切り替えました」(野田氏)

その後も、複数年続けて受講者数が一定数に満たない講座の入れ替えや、受講者アンケートの分析等を行い、職務上有益であり、ニーズの高い講座を選択して提供するようにしている。2013年度は、「階層別」「ビジネススキル」「テーマ別(予備知識・問題解決、コミュニケーション・メンタルヘルス、人事・労務・経理・総務、資格・検定)」「パソコンスキル」の各ジャンルを合わせて70コースがラインアップされた。この中から1人1コース分が「支援制度」の受講料補助対象となる。

なお、通信教育に「階層別」の講座を設けているのは、管理職層の積極的な受講を促すためである。

一方、2013年度の課題別研修は「DiSC(自己行動特性)活用研修」「EI(感情コントロール)トレーニング研修」「ロジカルシンキング&スピーキング研修」の3つが実施された。

いずれも「能力開発総合ガイド」に掲載されているアンケートや、人事考課から得られる情報から、職員に共通する課題を抽出して、必要な講座を実施するようにしている。3つの課題別研修に関しては、「自分のことがわかっていない」「コミュニケーションに難がある」という課題認識が多かったことから採用されている。特に同学の場合、教育機関では学生に対して、医療機関では患者などに対して高度なコミュニケーション能力を求められるため、コミュニケーションに関係する講座の受講数が多い傾向がうかがえる。

グループ受講の導入で修了率が向上

東海大学では、通信教育の活用を促すため、さまざまな創意工夫を行っている。なかでも効果を上げているのが、2011年から導入した「グループ受講制度」である。同制度は、通信教育の申し込み時に、所属部署内で3~5名のグループをつくり、互いに励まし合い、学ぶ風土を形成しながらグループ全員の修了をめざす仕組みだ。導入した理由は2つある。

「1つは、通信教育が毎年同じことを繰り返すようなイメージで捉えられがちなため、何か手を打たなければいけないと感じていたこと。もう1つは、職員の間でメンタルヘルスに関する問題が散見されるようになり、対策の必要性を感じたことです。解決のカギは部署内のコミュニケーションにあると考えていました。そんな時に、優秀企業賞受賞企業である札幌トヨタ自動車さん(2010年度受賞)や北陸電力さん(2012年度受賞)がグループ受講に取り組んでいる事例を目にし、部署内のコミュニケーション向上に効果がありそうだと考え、導入することにしたのです」(人事課係長 市川氏)

グループ受講を導入して以降、受講者全体の修了率は向上し、2012年度は70%に到達した。2012年度の通常受講者とグループ受講者の修了率を比較すると、前者が69.3%にとどまったのに対して、後者は93.1%となり、グループ受講の効果の高さが明らかになった。

「周りが頑張っているから自分も頑張ろうと互いに切磋琢磨する意識が生まれるのですが、これほど効果が出たことに対して、我々も驚きました」(市川氏)

また、毎年グループ受講で優れた取り組みをしたグループを「通信教育グループ受講大賞」として表彰しており(左ページ写真)、前述した「能力開発総合ガイド」にインタビューを掲載している点も注目に値する。2011、12年と2年連続で受賞した清水教学課グループは、グループリーダーが率先して周囲を巻き込み、進捗状況を確認し合いながら学習を進めた。また、グループ内だけではなく、所属部署全員に対しても中間報告会を行い、進捗状況を公開するなど、活発な活動を展開。全員が修了したことに加え、知識の共有だけでなく、グループ受講の過程で培われたコミュニケーションや連帯感の醸成が高く評価された。グループリーダーの日置純子氏はグループ受講の良さについて、こう語っている。

一人では簡単にあきらめてしまうことも、グループで同じ目標をめざして努力し励まし合うことで、修了への意欲が高まり、さらに互いの仲間意識も強まる良い制度だと思います」

通信教育を運営する人事部人事課の皆さん。左から市川氏、萩氏、野田氏、別府氏、澁谷氏。

通信教育を運営する人事部人事課の皆さん。左から市川氏、萩氏、野田氏、別府氏、澁谷氏。

さまざまな創意工夫で過去最高の受講者数に

この他にも、通信教育の活用を促すために、次のような工夫を行っている。

- 受講対象者の7割弱を占める女性を意識し、まずは手に取って見てもらえるよう、ガイドの表紙に猫や犬などのカラー写真を掲載(図2)。

- ガイドの表紙と同じデザインのポスターを構内に掲示し募集をアピール

- 募集期間中、イントラネットでコースの改訂内容や新規開講の紹介などを行い、募集活動を展開。目標管理制度の能力開発目標を設定するタイミングに募集をアピールすることで、多くの申し込みにつなげることができた。

- 従来、修了者には一律受講料金の50%補助を行っていたが、2012年度から、優秀修了者(在籍期間内に全レポートの平均点を90点以上で修了)には50%補助、修了者(在籍期間内に全レポートを60点以上で修了)には30%補助に変更した。その結果、修了率向上につながった。

通信教育を中心とした自己啓発を、能力開発目標を達成するための具体的な手段として位置づけ、職員に自ら学ぶ姿勢を定着させつつある東海大学。少子化やグローバル化など、学園を取り巻く環境変化に対応できる人材の育成に、通信教育は大きな役割を果たしている。

2013年度

- アルフレッサ ファーマ株式会社

- SMBC コンシューマーファイナンス株式会社

- 大分キヤノンマテリアル株式会社

- 学校法人東海大学

- 日本発条株式会社

- 株式会社村上開明堂

- 雪印メグミルク株式会社

プロフィール

| 会社名 | 学校法人東海大学 |

|---|---|

| 主要事業 | 1942年学園創立。創立者松前重義氏が掲げた建学の精神に基づき、「人文科学と自然科学の融合による確固たる歴史観、国家観、世界観を把握せしめる」ことを教育理念として掲げ、知識偏重教育を取らず幅広い視野と柔軟な発想力を持つ人材の育成をめざしている。幼稚園から大学院までの一貫教育を実施。大学は23学部99学科・専攻・課程を擁する。教職員数:約9,800名 |