はじめに

6月以降になると、多くの会社で新入社員が配属され、部門で具体的な業務を学んでいます。4月の忙しさが終息するにつれ、今年の研修カリキュラムについて振り返りを始める新人育成担当者も多いのではないでしょうか。

入社時研修やそれ以外にも様々な新人育成施策に取り組んだものの、配属先からは「新人が期待どおりに成長していない」「もっと即戦力になる人材を育ててほしい」などと言われてしまうという声をよく耳にします。

このような声に対し、新人育成施策や研修内容に問題があったのでは、と悩まれる方は少なくないでしょう。しかし、配属先でうまくいかない原因は必ずしも入社時の研修ではなく、イマドキ(Z世代)の新入社員に合った指導が配属先でできていないことが大きな要因として考えられます。

適性把握ツールについて60年以上の専門知識を有する、株式会社エスケイケイの解析員(以下「適性把握ツールの専門家」)が考える、新入社員を成長させるためのポイントは「一人ひとりの特性に合わせた接し方」の重要性です。

本コラムでは、株式会社日本能率協会マネジメントセンター発行「イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査」に触れながら、なぜ一人ひとりの特性に合った接し方が必要か、新入社員とどう関わればよいか、アセスメントの観点からお伝えします。

【1】管理職に求められる一人ひとりの特性に合わせた接し方

Z世代に限らず、どの世代にも特徴があり、職場に求めていることは様々です。

現在、配属先の職場で新人の育成を務める管理者の多くが新入社員だった当時は「指導は厳しく、多少辛くても耐えるものだ」と先輩社員などから言われていたかもしれません。そうして、管理者になった今、自分が受けた指導が一番身近だからこそ、指導者側となり同じ方法で新入社員に接しようとする傾向があります。従って、いきなり「一人ひとりに合った指導」といわれても、なかなかピンとこない方も多いでしょう。

弊社では「若手が育つ環境づくり」の考察と提案のために、2016年から例年、新入社員とその上司・先輩を対象に「仕事に関わる価値観」や「行動」などを調査しています。

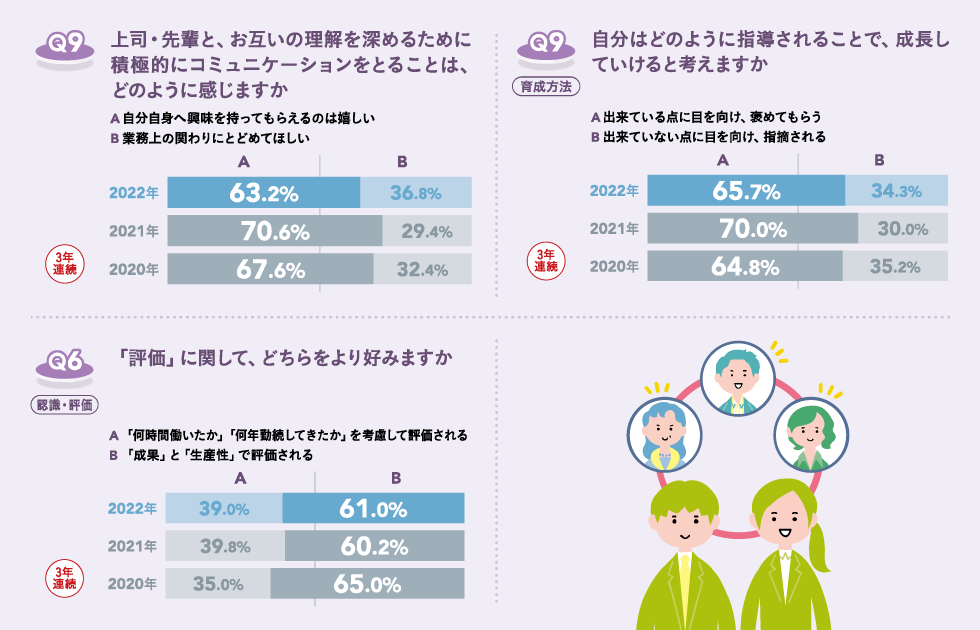

本調査で671名のZ世代の新入社員に「上司・先輩との関わり方」、「求める指導」について質問をした結果、

- 「上司・先輩に自分自身へ興味を持ってもらえることが嬉しい」

- 「出来ている点に目を向け、褒められたい」

- 「成果」「生産性」で評価されたい

出典)イマドキ新入社員の仕事に対する意識調査2022

この結果から今まで以上に、新人一人ひとりをみて、本人の特性に合わせた接し方が重要だと言えます。

とはいえ、一人ひとりに合った接し方、強みを活かす関わりに慣れていない管理者の方が多いと考えられます。そこでまず、新入社員の「育成タイプ」を把握することが大切です。「育成タイプ」を知ることで、新入社員に合った関わり方、コミュニケーションの取り方のヒントをつかめます。

以下で3つの「育成タイプ」にあった指導ポイントについてご紹介します。

【2】3つの育成タイプと指導のポイントについて

①育成タイプとは? ~過去50年の変遷より~

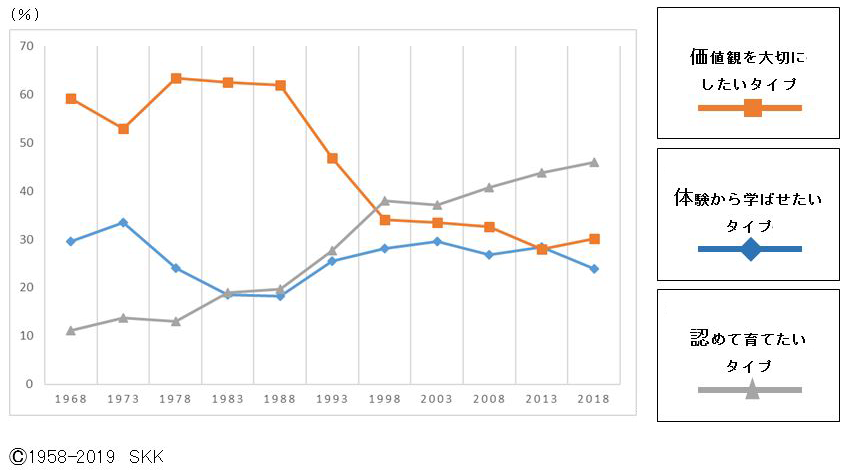

弊社のアセスメント(V-CAT)では個々人の様々な特性「持ち味」から、その人が好む指導のされ方を分類し、「価値観を大切にしたいタイプ」 「体験から学ばせたいタイプ」「認めて育てたいタイプ」の3つの育成タイプに区分しています。

3つのタイプの出現傾向は、下図のとおり時代とともに変化しています。過去から現在まで約50年間の3タイプの推移をグラフにしたのが下図です。以前は6割以上を占めていた「価値観を大切にしたいタイプ」が徐々に減少して、今では3割と半減。一方、以前は1割ほどしかいなかった「認めて育てたいタイプ」が年々増加し、今では4割と他のタイプを抜いて最も多くなっています。

それぞれの育成タイプは異なる特徴があります。新人育成を効果的に進めるためには、その強みや弱みに応じた関わりを行うことが重要です。

以下に育成タイプの特徴と指導のポイントについてお伝えします。

新入社員の指導を考えるにあたって、ぜひ参考にしてください。

②育成タイプ別の指導のポイントについて

※Z世代の新入社員に多いタイプ

育成タイプ

認められることでやる気につながるタイプ

指導のポイント

- 相手の存在を認める

- 自分の期待を相手に伝える

- 相手を否定しない

- 人前で恥をかかせない

効果的な関わり方例

≪相手を認める≫「君なら出来るよ、期待しているよ!」

育成タイプ

理屈の前に動いて身につけたいタイプ

指導のポイント

- 具体的な目標をきめる

- 手順をきめる

- やってもらう

- 振り返る機会をしっかり持つ

効果的な関わり方例

≪背中を押す≫「一緒にやってみましょう!」

育成タイプ

しっかり理解してから動きたいタイプ

指導のポイント

- 相手の考えをじっくり聞く

- 相手が納得するまで話し合う

- 相手が理解するまで待つ

- 無理やりやらせない

効果的な関わり方例

≪考え方を聞く≫「あなたはどう考えますか?」

【3】育成タイプを踏まえて、一人ひとりに合った指導・育成の実践方法

ここまで、イマドキ新入社員の特徴を踏まえた上で、一人ひとりの特性に合った接し方の必要性と、弊社アセスメントからわかる3つの育成タイプについて紹介しました。

このような育成タイプに合わせた指導を効果的に行うためには【こまめな対話の促進】がさらに重要なポイントとなります。

手段としては、「1on1」などの個別面談の機会をなるべくこまめに設定し、新入社員の話を聞くことなどを通して、相手の価値観や具体的な特性に触れ、日頃の様子を把握することが大切です。その際に育成タイプを知る参考情報として採用場面で利用した適性検査の結果を用いることが有効です。

~適性検査の効果的な活用のイメージ~

-

- 先ず、新人本人に対して人事から新人研修の期間に適性検査の結果をフィードバックし、その結果を新人本人から職場の上司やOJTリーダーに伝えてもらうというプロセスが重要です。 新人にとっては、“自分から”適性検査の結果を伝えることで、勝手に知られたのではなく、“自分から”情報提供をしたのだという安心感があります。

-

- 管理者やOJTリーダーに対しては、人事・人材育成部門からどのような適性検査を実施したか、育成タイプに基づく指導のポイント、本人との面談で引き出してほしい情報(適性検査結果から感じたこと、本人の特徴や要望等)を事前に伝えておくことが大切です。

-

- 面談を丁寧に進めることで、職場の上司やOJTリーダーと新人の相互理解が深まり、心理的なハードルが低くなります。それは、新入社員が「自分のことを見てくれている」「自分のことをわかってくれている」と実感し、安心と信頼をベースにした関わりの第一歩となります。

「本人の特性(育成タイプ)に合わせた指導」と「こまめな対話の促進」を心掛けることで、新入社員と育成担当者の関係性が強まり、成長に向けた次なる課題への取り組み、キャリアプランの形成などの一人ひとりのニーズに合った指導をより円滑に進むと考えられます。

■適性検査V-CAT(ブイ・キャット)について

持ち味とメンタルヘルスを測定する適性検査V-CAT(ブイ・キャット)についてはこちら

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/assess/item_v-cat.html