株式会社IHI IHIアカデミー

「挑む、越える、解き放つ」というスローガン、WILL開発・未来洞察という狙いが、すべて含まれているJMAMの研修を導入しました。

株式会社IHIは造船で培った技術をもとに事業を拡大し、今では「資源・エネルギー・環境」「社会基盤」「産業システム・汎用機械」「航空・宇宙・防衛」の4分野で事業を展開しています。2023年に中期経営計画とともに「グループ人財戦略2023」を打ち出し、経営人財の排出を担う「IHIアカデミー」を新たに設立しました。IHIアカデミーでは2024年度より経営人財育成プログラムに、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の研修を導入しています。「IHIアカデミー」設立の背景と狙い、経営人財育成プログラムとJMAMの研修を導入した経緯、効果などについて、株式会社 IHI IHIアカデミー アカデミー長 関健治様にお話を伺いました。

- 会社名

- 株式会社IHI IHIアカデミー

- URL

- https://www.ihi.co.jp

- プロフィール

創業 嘉永6年(1853年)12月5日 設立 1889年(明治22年)1月17日 本社所在地 東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル 事業分野 「資源・エネルギー・環境」「社会基盤」「産業システム・汎用機械」「航空・宇宙・防衛」の4分野で事業を展開

中期経営計画とともに「グループ人財戦略2023」を打ち出す

株式会社 IHI Webサイト

──株式会社 IHIについて教えてください。

株式会社 IHIは創業から170年以上、造船で培った技術をもとに事業を拡大し、今では「資源・エネルギー・環境」「社会基盤」「産業システム・汎用機械」「航空・宇宙・防衛」の4分野で事業を展開しています。暮らしの中の橋梁や立体駐車場から、各分野における最先端の技術・製品まで、お客さま・産業・社会が抱える課題の解決を目指し、当社の技術と叡智を活用しながら、ライフサイクルを通じた価値提供、バリューチェーン全体の構築や価値向上に多角的に取り組むことなどで各事業を変革すると同時に、成長・育成事業へ経営資源の大胆なシフトによる事業ポートフォリオの変革も進めます。

当社は2023年より「グループ経営方針2023」という中期経営計画をスタートさせています。成長領域への大胆な経営資源のシフトを通じ、持続的な高成長企業へと飛躍していくために、変革を実現しうる企業体質を作る変革人財の育成・獲得、デジタル基盤の高度化を進めていきます。

同時に「グループ人財戦略2023」も打ち出し、経営方針、人財戦略と連動したかたちで新たに設立されたのが「IHIアカデミー」です。

経営幹部の危機感が生んだ「IHIアカデミー」

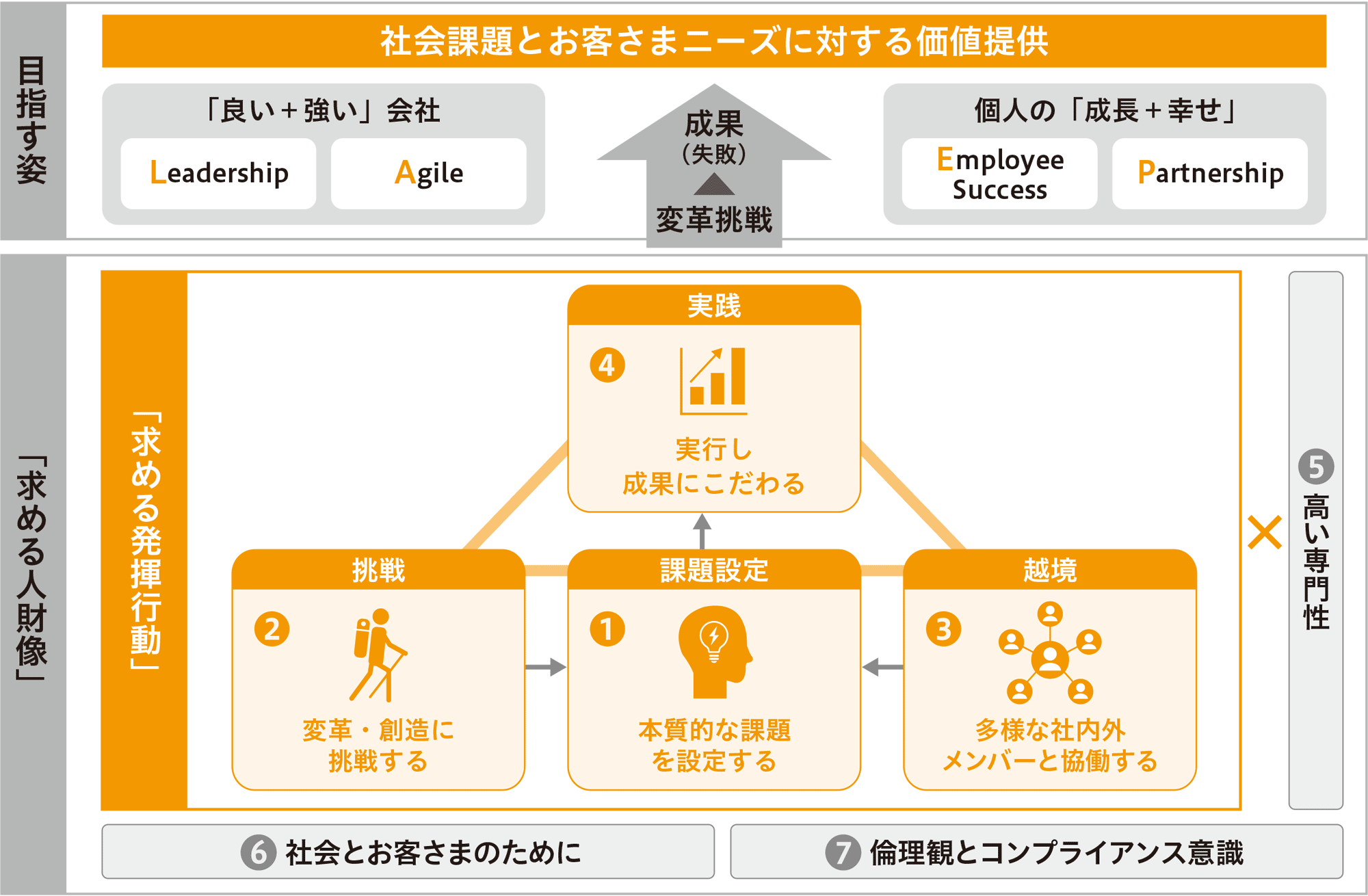

IHIアカデミー ご提供資料より

──IHIアカデミーの目的を教えてください。

IHIアカデミーは、CEO直轄の組織として2023年4月に新設されました。使命は、「変革をリードする“グローバルで活躍する経営・専門人財”を輩出するパイプラインとなり、事業の成長に貢献する。」です。分かりやすいイメージとして、「ファーストペンギン」そしてその後を追ってフォローする「セカンドペンギン」を打ち出し、ペンギンをモチーフにしたロゴやスローガン「挑む、越える、解き放つ」も定めました。

ペンギンをモチーフにしたIHIアカデミー ロゴとスローガン

──IHIアカデミーが新たに設立された背景について教えてください。

もともとは人事部の人材開発部門で経営幹部育成の選抜研修を担当していましたが、どうしても研修期間中の勉強のみに終わっていました。

よく言われる話ですが、経営者は日常業務と勉強の積み重ねのみで、自然に成長してできるものではありません。やはり特別なトレーニング・マインドセットと実践経験が必要になります。そのために従来の人事部とは別組織とし、研修だけではなくその後の配置・処遇まで担当することとなりました。その背景には、このままではこれからの時代に必要な経営人財が不足するという、経営幹部の強い危機感があったと聞いています。

変革人財を育成・獲得を担う

――IHIアカデミーではどのようにして変革人財を育成・獲得していくのですか。

研修はもちろん実施しますが、従来のように研修を実施して終わりではありません。経営人財については、その先の実践のところまで追いかけます。

実践とは、具体的にどのように仕事をするか、次にどのようなアサインとするか、その際の処遇をどうするか、といったところまですべてまとめてIHIアカデミーが担当します。

さらに積極的に越境的要素も取り入れていきます。当社もコングロマリット企業ですから、一つの部門・職種に配属されるとずっとそのままというケースが多々あります。しかし経営者にはもっと幅広い視野が必要になることから、越境的要素のある社外プログラムへの派遣に加え、異部門・職種間異動もIHIアカデミー主導で実施しています。

IHIアカデミー アカデミー長 関 健治様

――IHIアカデミーにおける具体的な研修内容について教えてください。

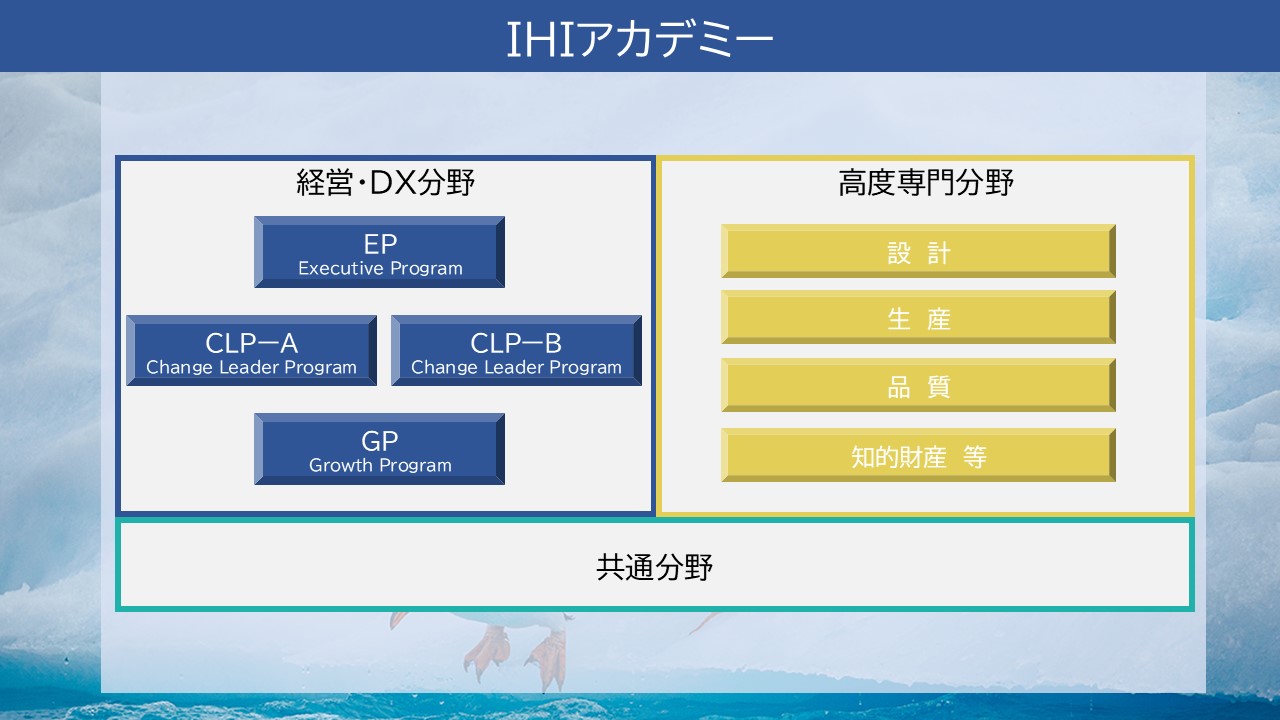

IHIアカデミーが実施する経営人財育成プログラムは3層に分かれており、上からEP(Executive Program)、CLP(Change Leader Program)、GP(Grow up Program)となっています。対象者は、EPが部長の上の理事と理事候補。CLPは部長、課長クラス。GPが課長、課長代理・中堅スタッフクラスです。

経営人財育成プログラムの大きな特徴として、公募方式を取り入れました。従来の研修は推薦されて参加する形式でしたが、やはり経営人財には「よし、自分がやってやろう」というWillが欲しかったので、IHIアカデミーでは基本的に公募としました。

ただし、GPは完全に公募ですが、CLPは限定公募となっており、GP修了者や部門推薦者などによる人財プールを広めに作り、そこにノミネートされた者から公募するかたちとしています。本当はEPも公募にしたかったのですが、ここに関してはCEOから「ここくらいは俺に選ばせてくれ」と言われたので、CEO指名としています。

IHIアカデミー プログラム全体像

――IHIアカデミーが2024年度から実施しているGPの位置付けについて教えてください。

GPは3層の中で一番下の、課長、課長代理クラス・中堅スタッフが対象となります。この層の多くはエネルギーがあり、問題意識も旺盛です。ところが、なぜか役職が上がるとともに、背負うものや考えなければならないことが増えるせいか、エネルギーや問題意識、気概まで失われ気味になるという一般的傾向が見られます。

そこでこの層に、経営で使うべき頭の使い方を体感して、単に机上での学習だけでなく実際に手を動かす、いろいろな人と議論をしてアウトプットを作り上げてもらうべく、GPを設定しました。

具体的なGPの狙いは3つあり、1つ目は経営管理あるいはDXといった最低限の基礎知識及び土台となる論理的思考力を身につける、あるいは身につけていることを確認します。

2つ目は、最初の段階からいろいろなしがらみなどから解き放ってあげたいんです。今回、JMAMに依頼したテーマに、未来洞察があります。日常業務でルーチンをこなしていると、どうしても視点が手前手前に来てしまいます。そこを解き放って、未来を1度見ることをしてもらいます。

これに関連して3つ目をお話しすると、手元ではなく未来を志向するためには、やはり自分のWILL、自分の内発的動機が重要です。人に言われてやるものではなく、自らのWILLでやる。そこを改めて考えていくことが3つ目の狙いとなります。

提案・プログラム内容にこちらの狙いがすべて含まれていた

──GPにおいて、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)のセルフアウェアネス・WILL開発などの研修を導入しました。その経緯と依頼の理由を教えてください。

今回、GPではJMAMともう1社に研修を依頼しています。研修テーマである、WILL開発、未来洞察に強い会社を選ばせてもらいました。もちろん複数の企業に提案を依頼して、その中からです。

JMAMは実績も経験も豊富という安心感がベースにありましたが、加えて、いただいた提案・プログラム内容が、私たちが狙っている「挑む、越える、解き放つ」というスローガンにマッチする、WILL開発、未来を考えるというところがすべて含まれている、という理由で選ばせてもらいました。

──2024年度のGPについて、感想、評価がありましたらお聞かせください。

今回、それまでふわふわしていた事業構想をしっかりしたフレームワークで考える機会となり、受講者からいろいろな提案がもらえました。かなり短期間で負荷の高い部分もありましたが、特に受講者の熱量、積極性は従来の部門推薦の研修とは違い、公募方式だとこんなに違うのかと新鮮な驚きでした。

研修内容に関しては、特別何か途中で注文をつけたというのは、なかったと思います。

プログラムのロジックも、企画内容も、実際に進めていく上でのスケジュール管理も、きっちり組んでいただきました。特に最初に講師の講義で少し視野を広げてから、構想に入っていく流れがしっかりと作られており、非常によかったと思います。

IHIアカデミー アカデミー長 関 健治様

入社2年目以降に対象の拡大を予定

──まだ今年度が終わっていませんが、来季に向けて計画されていることがありましたらお教えください。

まずGPに関しては、公募の対象者とプロセスを少し変えようと思っています。GPは初めての公募形式でしたので、何人が手を挙げてくれるのか不安が大きかったのですが、400人もの応募がありました。段階的に人数を絞りましたが、今後は応募後の絞り込みではなく、基礎的な経営分野の知識は自ら勉強し、事前のテストをクリアした上で手を挙げてもらうかたちとします。一方で公募対象者は、さすがに当該年度の新入社員は外しますが、入社2年目以上であれば手を挙げられるように拡大したいと考えています。

さらにIHIアカデミー全体としては、研修と配置・処遇が連動した「変革・経営人財プール」を構築し、そうしたメンバーがつながることで変革のムーブメントが起きるような仕掛けをしていきたいと考えています。

2024年度のGPにおけるIHIアカデミープログラムでは、同じような仲間、同じような問題意識を持っている人が大勢いることを受講者に知ってもらうことができました。「悩んでいたのは自分だけじゃなかったんだ」、というのがわかると、自分自身のマインドもすごく強化されますし、当然同じ悩みについてトークができる。今後、そういう人たちと連携ができるし、悩んだときに相談もできるわけです。

そういった人たちにどんどん経営幹部候補として、マインドもスキルも知識も高めていってほしいと感じました。こうしたつながりがさらに強固にできるように、IHIアカデミーとしても様々な取り組みをしていきたいと考えています。

──JMAMまたは研修プログラムについて、期待、リクエストなどありましたらお聞かせください。

先ほど述べたように、IHIアカデミーでは実践も標榜しています。もちろん研修が終わったからといって終わりではありません。受講者が提案したことがあれば、それがどうなっているのかを追いかけてもいきます。そのためにも、受講したメンバーが再び集まるアルムナイも企画しています。

一方でJMAM主導により、社内のメンバーだけでなく、JMAMの同様の研修を受けた他社のメンバーと交流する企画ができると、一つの越境プログラムとしてよりいい機会になると考えています。

2024年度に続き2025年度もGPを始めとした経営人財育成プログラムは続いていきます。引き続きご提案、情報提供、そして実際の研修の運営に関しても期待しています。

取材:2024年12月写真:山下裕之