CKDタイコーポレーション(CKD THAI CORPORATION LTD.)

成果の見える化と

公平な評価の実現にむけて

教育体系の一環として

タイ版生産マイスターを導入。

成果の見える化と

公平な評価の実現にむけて

教育体系の一環として

タイ版生産マイスターを導入。

-

導入前の課題

社員の努力・成果の把握困難と、体系的な教育制度の未整備

-

改善案

生産マイスター検定導入と体系的教育制度の構築

-

導入後の効果

グループ学習会の実施、知識習得度の可視化と部門間連携・活気向上の実現

-

今後の展望

学んだ知識の職場実践と、後輩育成への積極活用

PROFILE

CKD株式会社は、自動化技術や流体制御技術を基盤に、お客さまのニーズに合わせた商品開発を続けており、1988年に設立された現地法人CKDタイコーポレーションは、拡大を続ける海外市場のASEANの中核拠点としての役目を担っています。 教育体系を再構築するなかで、JMAMタイ版生産マイスターの通信教育受講、試験の受験を取り入れました。導入の経緯や効果について、副社長(Vice President) 秦様・タイ人HR担当のWi様にお話を伺いました。

製造部グループリーダー

Noi(ノーイ)様

製造部チームリーダー

Kan(ガーン)様

タイ人HR担当

Wi様

Vice President

秦様

質保証のグループリーダー

Chai(チャイ)様

| 会 社 名 | CKDタイコーポレーション(CKD THAI CORPORATION LTD.) |

|---|---|

| WebサイトURL | https://www.ckdthai.com/ |

| 設 立 | 1988年 |

| 本社所在地 | 44, Smooth Life Tower, 19th Floor, Unit 1902, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok, 10500, Thailand |

| 事業分野 | 産業用自動化機器や流体制御機器の製造・販売 |

頑張る人を正当に評価することで、

活気がある会社に

タイ版 生産マイスターを教育施策として導入した背景や意図について教えてください。

秦氏:

「良い人材育成制度・学んだことの実践・公平な評価」を根付かせ、社員がイキイキと働き、活気があふれる会社にしたいと考え、取り組んでいます。

これまでのCKDタイでは、社員の努力や工夫・成果が把握しづらく、客観的に評価できる制度が整っていない状況でした。頑張る人が加速していくための良いサイクルが生まれにくい構造になっていると感じ、この構造を変えようと考えました。

私は、頑張ってる人やチャレンジしている人を正当に評価することで、会社に活気が生まれ、好循環が生まれると考えています。この考えを基盤に、人事制度や教育体系を新たに再構築していきたいと人事部に伝えてきました。

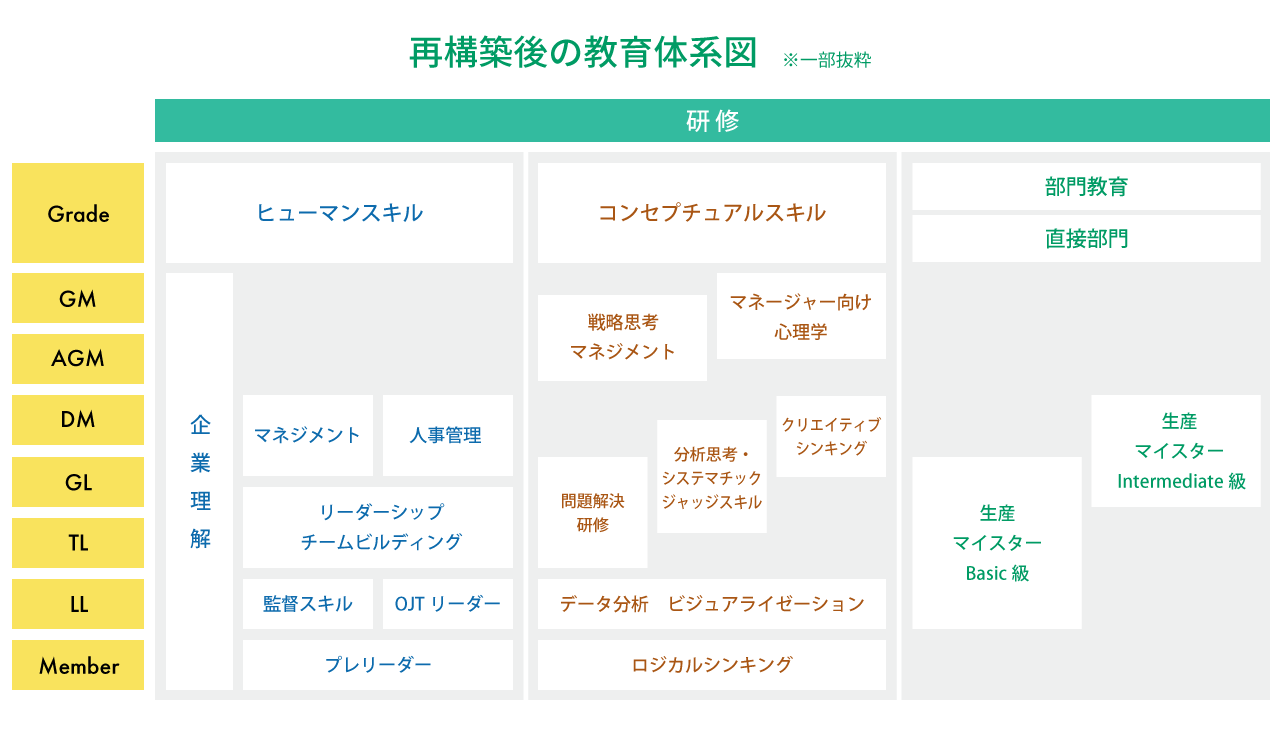

今回の教育体系再構築の一環として、生産マイスターの通信教育の受講と試験の受験を取り入れました。

・テキストによるインプットで、偏りなく基礎的な知識から経営層までの知識レベルを身につけられること

・資格試験で成果(知識の習得度)の見える化ができ、評価につなげられること

これらの特徴が弊社の考えとマッチして導入に至りました。

生産マイスターの受験通して習得度と成果を可視化したのですね。学習内容についてはいかがでしたか。

秦氏:

生産マイスターは、製造に関わる従業員に共通で必要な知識を提供するものと考えています。製造の土台となる基本的な知識を経営に近い目線から学ぶことができるイメージです。

タイでは、経理ならずっと経理、生産技術ならずっと生産技術というように、同じ部門でキャリアを積むことが一般的です。それぞれの部門で必要な知識だけを持っていれば良いという雰囲気があり、そのように部門毎に教育・指導されています。結果として、部署や、個人毎で知識がバラバラになってしまうということが起きてしまいます。

生産性を向上させる為には、みんなで共有している当たり前(よりどころとなる共通の知識)が必要だと思います。生産マイスターは、別々の部署がつながる為の共通言語や知識を作る為の教材として、役立つものだと理解しています。

公正な評価の実現にむけ、

生産マイスターを導入

生産マイスター受験結果は脅威の合格率90%越えとのこと、素晴らしい結果ですね。

Wi氏:

ありがとうございます。一生懸命取り組んだので安心しました。今回で生産マイスターの試験受験は2回目です。1回目の試験では、思うように合格者が出ず、2回目の試験に向けてかなり力を入れて準備しました。

その結果、今回はほぼ全員が合格でき、ほっと一安心しました。他社と比べても非常に良い結果を出せたと聞いて、みんなも喜んでいます。

2回目の受験で、大幅に合格率を高めたのですね。Wiさんが主体的に教育体系構築を進めたと伺いました。どのように取り組まれたのでしょうか。

Wi氏:

これまでCKD(タイ)には体系的な教育体系がありませんでした。秦さんとも話し合い、1年かけて、役職や部門ごとに目指すべき人材像を定義し、その人材像から逆算する形で階層別教育や部門ごとに必要な教育を設定しました。

初めての取り組みで非常に大変でしたが、従業員の視点ではキャリアパスが見えるようになり、安心して働き続けられる会社に近づけるという期待を持って取り組んでいます。

そして今回の生産マイスターの受験につながります。必要な公平な評価=資格試験の合格、階層ごとの知識レベルの設定、この2点が教育体系の構築とマッチしていると思います。

部門横断の勉強会で、

相互理解と連携を強化

資格試験の合格という目標に向けて、取り組んだ施策や工夫について教えてください。

Wi氏:

日本では、通信教育による自己学習制度は一般的ですが、タイではそういった学習に馴染みがありません。

そのため受講者とどう学習を進めると良いか、人事部と受講者で意見交換するところから始まりました。受講者との意見交換の結果、自己学習に加え、勉強会の実施をおこなうことになりました。人事部で作成した問題集を一人で一回解いてみてもらい、その後わからない箇所は、勉強会でみんなで話をしながら解決をしていくようにしました。週に2~3回は勉強会を開催していました。

勉強会では、JMAMの実践問題も活用しました。実践問題を解く際に、製造部門の人が考える正解と、品質管理部門の人が考える正解が異なることが多くありました。そこで、互いの得意分野を教え合うスタイルの勉強会にし、うまく運営できるようにしました。結果として、問題を解けるようになっただけでなく、異なる部門の人たちがお互いの考え方や常識を理解する良い機会になりました。

テキストを使った学習は今回が初めてだと思いますが、通信教育を活用した学習法についてどう感じられましたか。

Wi氏:

生産マイスターの通信教育による学習の良い点は、自分のペースで進められ、いつでも勉強できることです。一方、一人で勉強していて理解できない部分があったときに質問できる相手がいないという問題がありました。

自己学習の習慣がないこともそうですが、みんなでCKDとしての答えを考えるという時間が必要と考え、そのためにも勉強会を開催しました。大変ではあったものの、結果としてチームワークの向上や、テキストの深い理解につながったと思います。

受験者同士の繋がりが、

自律的学習と合格の鍵に

CKD(タイ)様において生産マイスター2回目の受験で、ほぼ全員が合格されています。

これは他社と比べても非常に高い合格率です。どういった内容の勉強をおこないましたか。

Wi氏:

1回目の受験では通信教育を中心に自己学習を進めましたが、結果として苦戦を強いられました。

2回目の試験に臨むにあたり、1回目の受験者から「個人学習では分からないことが多かった」という声が上がりました。そこで、対象者に呼びかけ、就業後に勉強会を実施しました。約5カ月間、毎週1回、就業後に会議室に集まり、1回目の試験で難しかった問題を出し合ったり、テキストや通信教育の難所をグループワークで解決していくスタイルで取り組みました。このように、全員が協力し合う環境を整えたことが、今回の高い合格率に繋がったと考えています。

ここからは、HR担当Wi様ともに、生産マイスター合格者の皆様にもお話を伺います。

グループ学習では模擬問題集を解いたとお聞きしましたが、いかがでしたか。

ガーン氏:

はい、グループ学習では模擬問題集を解きながら取り組みました。その中でも、ケーススタディは特に難易度が高く、苦労しました。

グループ学習では、QAとProductionのメンバーを混成したチームで取り組みましたが、模擬問題のケーススタディでは部門ごとの常識や視点の違いが大きく、それらを調整してCKDとしての結論を導き出すのに苦労しました。しかし、異なる部門の意見や視点を知ることができたのは非常に貴重な経験だったと感じています。意見をまとめる初期段階では進め方に戸惑いもありましたが、意見が分かれた際に通信教育テキストに立ち戻ることで、共通の見解を得ることができ、意見をまとめることができました。このプロセスを通じて、非常に有意義な勉強会になったと実感しています。

Wi氏:

1回目の試験勉強では、分からない部分をそのままにして試験を受けてしまったという反省がありました。しかし、今回のグループ学習で模擬問題を解くことで、分からない部分が明確になり、効率的に勉強が進められました。また、ケーススタディでの意見のすり合わせを通じて、自分の意見を共有することで知識の定着が図れたのではないかと思います。この取り組みを通して、横のつながりが強化されたという副次的な効果も感じています。

勉強会のモチベーションを維持するために工夫されたことはありましたか。

ノーイ氏:

人事部からの期待が皆に伝えられたことや、グループ学習の中でリーダーが自然に現れたことが、モチベーションの維持に繋がったと思います。毎週の学習でマンネリ化することなく、最後まで高いモチベーションを保って取り組むことができました。

学びを通し、

QCと納期意識が大きく変化

受験にむけた通信教育テキスト学習の中で、職場で役に立った知識はありましたか。

チャイ氏:

今回の試験勉強を通じて、QCの知識が深まりました。QCの7つ道具については以前から知っていましたが、なんとなく使っていて間違っていることもありました。今回の学習を通して、改めて理解を深めることができたと感じています。

ガーン氏:

私は納期に対する意識が大きく変わりました。テキストで学んだカレーライスを作る工程が非常に印象的で、職場でもその教訓を活かしています。試験前は自部門の納期だけを考えていましたが、学習後は他部門の工程にも意識を向けるようになったと感じています。

今回の取り組みは、受講者にとってさまざまな点で役立つと期待していますが、何に一番役立てられそうですか。

ノーイ氏:

一番重要なのは、学んだ本人が職場でその知識を活かすことだと思いますが、それだけでなく、後輩の育成にも役立てられると思います。言葉の定義や基本をしっかりと学んだことで、自信を持って教えることができるようになると考えています。

CKDタイコーポレーション様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

取材:2024年6月