TANAKAホールディングス株式会社

研修レポートや講師の声などを反映し改善することで、1年として同じ研修内容ではないことを評価

2016年以来、JMAMとともに作り上げているマネジメント研修は、

1年として同じ研修内容だったことはありません。

TANAKAホールディングス株式会社

理事

人事部 部長 坂本弘之様

田中貴金属グループは1885年の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。2010年には持株会社体制に移行し、TANAKAホールディングスを設立。人事部ではグループ全体の採用活動や教育研修を行っています。従来からあるマネジメント研修を見直し、再構築した2016年より日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の「管理職研修」をマネジメント研修として導入されました。導入の経緯や研修構成の転換、導入効果、期待することなどについてTANAKAホールディングス株式会社 理事 人事部 部長 坂本弘之様にお話を伺いました。

- 会社名

- TANAKAホールディングス株式会社

- URL

- https://www.tanaka.co.jp/about/group/thd.html

- プロフィール

設立 田中貴金属工業株式会社(1918年)

TANAKAホールディングス株式会社(2010年)本社所在地 東京都中央区日本橋茅場町2-6-6 主要事業 田中貴金属グループの中心となる持株会社として、グループの戦略的かつ効率的な運営とグループ各社への経営指導

グループの採用と教育研修を担う人事部

──TANAKAホールディングスについて教えてください。

TANAKAホールディングスは、田中貴金属を中心とする田中貴金属グループの持株会社として、2010年に設立されました。田中貴金属グループは1885年の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が連携・協力し、製品とサービスを提供しています。

TANAKAホールディングス株式会社様 Webサイト

田中貴金属グループは、貴金属に秘められた可能性を追求することで社会の発展を支えてきました。私たちの身近にある自動車、電化製品、通信機器など、生活をより豊かにするさまざまな製品の中に、田中貴金属グループの製品が活用されています。近年注目されている環境浄化、クリーンエネルギー、リサイクル、ナノ・バイオテクノロジーの応用などにも、貴金属は活躍のフィールドを広げています。

また、可能性を実現する基礎となる貴金属の回収・精製・分析技術においても、常に世界のトップレベルであり続けています。

創業当時から蓄積され、磨き上げられてきた「確かな伝統の技術(つたえのわざ)」で、ゆとりある豊かな社会の実現に貢献していきます。

──TANAKAホールディングス人事部の役割を教えてください。

TANAKAホールディングス人事部では、グループ全体の新卒(高校卒・高専卒・大学卒・院卒など)採用、キャリア採用と教育研修を担当しています。職種別研修など各社独自の研修は子会社で実施していますが、グループ全体の横断的な研修、つまりキャリア研修やマネジメント研修に関しては、人事部で担当しています。

私自身は営業、販売企画、経営企画部、財務経理などを経て、2016年に人事部に着任しました。研修に関しては販売企画時代、各人のノウハウに頼らない基本的なプロセスを踏み、結果を出すという営業研修を担当し、一定の成果を挙げられました。その時、当時の人事部長に「教育をやりたいから、異動させて欲しい」と直談判したことがあります。もしかしたらそれがかなっての異動だったのかもしれません。

2016年よりJMAMの管理職研修をマネジメント研修として導入

──TANAKAホールディングスでは2016年よりマネジメント研修として、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の管理職研修を導入し、現在まで継続されています。導入の経緯をお教えください。

マネジメント研修を導入した背景として、以前も同様の研修は実施していましたが、規模も小さく限られた人員を対象にしたものでした。ですので、研修を受けていない役職者の中には、役職者になったけれど何をやればいいの、という社員がいたことは事実です。その当時の研修は、役職者の要望に応えきれていなかったと思います。

さらに、研修内容が役職者に必要なレベルの知識やスキル、姿勢、考え方というよりも、現場の課題解決に重点を置いたものになっていました。ですから、役職者として、こういうことはわきまえておいて欲しい、といったところが抜け落ちていました。

もう1点、2014年にエンゲージメントサーベイをグループ全社で行ったとき、同様の課題が浮かび上っていました。

役職者になったはいいが、何をやればいいのかがわかっていなかったり、自分の仕事と会社がめざす方向がわからないといった結果が出ていました。これを何とか解決しないといけないという課題を持っていました。

これら課題を解決すべく教育研修体系を整備・再構築し、導入したのが管理職研修です。

──2016年よりJMAMの管理職研修をマネジメント研修として導入しています。マネジメント研修の内容を教えてください。

マネジメント研修は下記の3コースで実施しており、それは現在も変更ありません。

・初級:リーダー、マネージャー対象(主任・係長レベル)

・中級:チーフマネージャー対象(課長レベル)

・上級:ヘッドマネージャー、副部長対象(部長、工場長の手前レベル)

カリキュラム例

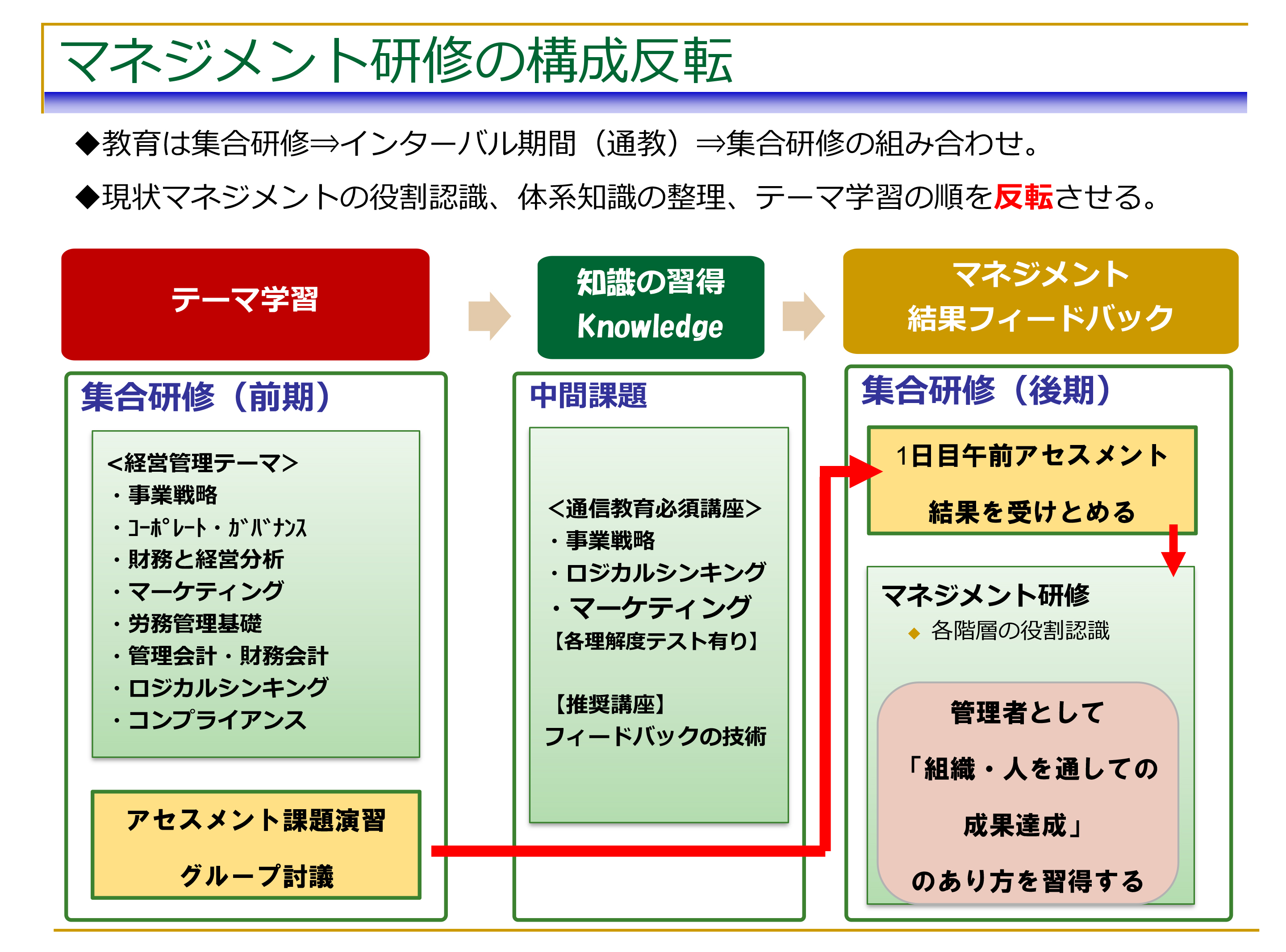

カリキュラムは各級共通で3つに分れており、テーマ学習の集合研修(1泊2日)を前期(4月~6月実施)と後期(9月~11月実施)の2回実施し、その間に知識習得の通信教育を実施し中間課題に取り組んでもらいます。

──以前は規模も小さく対象人員も少なかったとのことですが、マネジメント研修はどのようなクラス編成で始めたのですか。

2016年当時、研修の受講対象者は、初級470名、中級180名、上級70名いました。ただ2016年は導入初年度ですので、各級1クラスずつ実施して研修内容を確認して一部修正を行い、2017年から本格的に研修を実施しました。

このときに一部修正した内容は、通信教育の中間課題です。最初から一過性の研修にはしたくなかったので、しっかりと身につけてもらえる研修内容にしたいと考えました。そこで中間課題を2テーマ設け、後期研修で試験を受けて及第点を60点とし、及第点に届かなかった社員にはレポートを課していました。それが受講生にとって負荷が大きすぎることがわかりましたので、2017年からは1テーマに変更しました。

──2017年からは各級のクラス編成はどのようにされましたか。

初級5クラス、中級2クラス、上級2クラスのクラス編成としました。2019年にはその当時の受講対象者は受講を終え、2020年頃からはその年に新たに受講対象となる社員が受講するようになりました。

JMAMの提案でアセスメントセンターを採り入れる

──9年間実施しているマネジメント研修の内容で、大きく変えた部分はありますか。

マネジメント研修を受講して、それで終りではなく、行動変容につなげて欲しいと考えていました。次にそれなりの職位を担うにあたり、自分でこう変えていこうと気づいて欲しかったのです。

そこでJMAMからの提案もあり、2019年の研修からまず上級にアセスメントセンターを導入しました。マネジメントスキルを測定して、自身はどのレベルにあるのかを把握して、課題感を持ってどういう取り組みをして、どんな目標に向うのかを決めてもらいます。そして研修終了3ヵ月後に、その進捗状況をレポートにして、上長を通じて人事に提出してもらうようにしました。

上長を通じる理由は、私たち人事は一人ひとりの日常の行動の変化まできちんと見ることはできません。そこで上長に目標に対する行動変容を評価してもらうことにしたのです。

2020年からはすべての級にアセスメントセンターを導入しています。

──アセスメントセンターを採り入れて、受講者のマネジメントスキルを測定し、行動変容を促したのですね。

そうですね。大きく変えた部分はもう一つあり、アセスメントセンターにも関連しますが、2023年から前期と後期に行っていたテーマ学習の構成を反転しました。それまでは前期では組織運営とはといった心構えや意識的なことを学び、後期で必要な知識の講義を行っていました。

その構成を、アセスメントセンターの結果を受けて、自身の課題感を持って、どう組織運営などにつなげていくかを後期で学んだ方が、より深く考えられるのではないかとJMAMから提案があり、前期と後期の内容を反転したのです。

前期と後期の内容を入れ換える提案は、研修がよりよくなるのであればまったく問題ないと考えています。この提案の背景には、当社が傾聴の重要性を意識していることをお伝えしたところ、マネジメント研修の一層の充実を考えてのご提案と聞いています。

役職者としての心構え、どう行動すればいいのかが身についた

──マネジメント研修を実施するようになって9年が経ちますが、その効果についてはいかがでしょうか。

グループ全社で実施しているエンゲージメントサーベイでは、2014年の結果のように、役職者になったけれど何をすればいいかわからない、といった声はなくなりました。研修受講者は各グループ会社から参加していますので、日ごろの行動変容、変化については、直接人事部では気づきにくい面もありますが、役職者になって何をすればいいかわからない段階から、少なくとも役職者としての心構え、どう行動すればいいのかは一通り身につけてもらっていると思います。

ただここ最近は新しい感覚を持つ社員、例えば親から叱られたことがない社員も入社してきています。そんな新人に対して腰が引けるのではなく、きちんと一人前に育て上げられるような指導力を身につけて欲しいですね。

──JMAMのマネジメント研修に対する取り組み姿勢についてはいかがですか。

一緒にマネジメント研修を始めた当初から、研修が終わるとJMAMが報告会を開いてくれます。研修レポート、そして担当講師の声、次年度への提案などをお聞きし、当社からも気づいた点や要望などをお話しします。

この反省会をもとに次年度の研修内容のご提案をいただいています。研修は9年間続いていますが、1年として同じ内容の研修はなかったと考えています。大なり小なり改善が加えられ、先にお話ししたアセスメントセンターの導入や、研修構成の反転といった提案をいただき、実際に採用しています。

また、他の研修会社からの提案をもらうこともありますが、JMAMと一緒にやっているマネジメント研修以上の提案を拝見したことはありません。

社員の背中を押してあげられるような施策に期待

──今後、マネジメント研修で取り組む内容がありましたらお教えください。

2024年から1クラスの定員を20名から24名に増員してもらいました。というのも2019年までで、受講していない受講対象者はいなくなったと思っていました。実際には、ここ数年、中途採用人数が増えていることもあり、受講できていない対象者が思いの外いることに気づいたためです。

1クラスの定員として24名は上限とのことで、私もそう理解していますので、JMAMと打ち合わせながら、受講対象者に漏らさず受講してもらえるよう工夫していきたいと考えています。

──マネジメント研修並びにJMAMへのリクエスト、期待などありましたらお教えください。

エンゲージメントサーベイやストレスチェックの結果などから類推すると、リーダーとかマネージャークラスが、下の世代に新しい感覚の世代が入ってきてやりづらさが増しているのではないかと見ています。下から突き上げられ、上から押さえつけられるみたいな立ち位置で、自身の受け持つ業務の他にマネジメントをしなければなりません。

そこでどうやったらいいのかと思っていることでしょう。何かその背中を押してあげられるような施策、きっかけとなる研修があればいいと感じています。マネジメント研修含めご提案とサポートに期待しています。

TANAKAホールディングス株式会社様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 取材 2024年6月

本事例でご紹介している管理職研修について

https://www.jmam.co.jp/hrm/hub/manager.html