- 対象: 管理職

- テーマ: マネジメント

- 更新日:

マネジメントとは?業務内容や必要なスキル、最新トレンドまで解説

企業を成長・発展させるには、従業員の適切なマネジメントが欠かせません。研修や実践の機会を通して、高いマネジメント力を備えた優秀な管理職を育てましょう。

今回は、マネジメントとは何か、定義や目的、最新のトレンドについて解説します。管理職に必要なスキルや、管理職候補の育成方法についても紹介しますので、人事担当の方はぜひ参考にしてみてください。

関連サービス

関連サービス

管理職の学びに特化したeラーニング

マネジメント・ビュッフェ

マネジメントとは

管理職候補のマネジメントスキルを育てるために、まずはマネジメントの定義や目的についておさらいしておきましょう。

マネジメントの定義

マネジメントとは、組織の目的および目標達成のために、経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間・情報など)をもっとも効率的かつ効果的な方法で活用することです。

「マネジメント」という言葉は、一般的に「管理」と訳されます。ビジネスにおいては、資源や資産、リスクなどを管理して組織やプロジェクトの運営を最適化する手法といえるでしょう。

マネジメントの提唱者は、アメリカの経営学者「ピーター・ファーディナンド・ドラッカー(P.H.ドラッカー)」とされています。ピーター・ファーディナンド・ドラッカーは、経営の神様とも呼ばれ、経営・経済に関する書籍を多く刊行しています。

そのうち、1973年に刊行した著書『マネジメント』の中で提唱したマネジメントの定義は下記の通りです。

- マネジメント:組織に成果を上げさせるための道具・機能・機関

- マネジャー:組織の成果に責任をもつ人物

なお、マネジメントに似た概念としてリーダーシップがあります。リーダーシップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

マネジメントの目的

マネジメントの主な目的は、従業員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう働きかけ、組織が掲げる目標を完遂することです。

その目的のために、管理職は「業務」面で業績を向上させ、「人間」面で部下やチームのモチベーションを高めていくという、2つの側面を相互作用的に発展させていくことが求められます。

基本的なマネジメント業務

組織目標を果たすために、管理職には下記のようなマネジメント業務が求められます。

目標の設定・管理

自社の経営戦略を把握し、組織や部門、チームの目標を設定します。適切な目標を設定し、メンバー一人ひとりに共有することで、チームが一丸となって達成に向けて取り組めるようになります。

反対にビジョンや目標が曖昧だと、メンバー各々の行動方針が定まらないだけでなく、モチベーションの低下にもつながりかねません。なお、目標は経営陣や管理者が一方的に決めるのではなく、チームメンバーや現場の意見を取り入れながら設定することが大切です。

目標管理は、「MBO」「OKR」といった手法を取り入れるのもおすすめです。

- MBO(Management by Objectives):

経営陣や従業員が話し合って方向性をすり合わせ、メンバー一人ひとりに目標を設定し、プロセスを管理する手法。 - OKR(Objectives and Key Results):

企業の達成目標(Objective)と目標の達成度を測る指標(Key Result)をリンクさせ、プロセスを管理する手法。

業務管理

業務管理は、下記の3種類に大別されます。

①業務の振り分け

従業員一人ひとりの能力や個性に合わせて業務を振り分けます。組織やチームの連携力を高め、最大限の成果をあげるには、メンバーの性格面による相性も考慮し、適材適所の人員配置をすることが重要です。

この際、多様な考えをもつメンバーを集めることで、革新的なアイデアや思わぬ発見が生まれ、課題解決につながる場合もあります。

②進捗管理

業務を割り振って終わりではなく、適宜、進捗管理をします。

無駄なリソースが生じていないか、作業が非効率的ではないかなど、業務の進捗を管理することで組織・チーム全体のパフォーマンスを高く保てます。

③業務の効率化

業務の効率化に向けた施策を実行し、生産性を高めることも業務のひとつです。進捗管理の際に、非効率な作業が生じていることに気付いた場合は、早期に対策を立てましょう。

無駄な工程を減らしたり、作業のやり方を変えたりなど、PDCAサイクルを回しながら業務の効率化を図ります。

リスク管理

健全な企業運営には徹底したリスク管理が欠かせません。コンプライアンス違反や人間関係のトラブル、情報漏えいなどによるブランドイメージの低下や信用の毀損を招くリスクに備え、対策を立てることが大事です。

特に近年はインターネット・SNSの普及によって、誰もが気軽に情報を発信できるようになりました。従業員は、高いネットリテラシーをもち、正しい情報を見極めることや、発信の内容に慎重になることなどが求められます。

人材の育成・評価

組織力を底上げするために、部下のスキル向上、マインドセット教育、モチベーション管理をします。一人ひとりの能力レベルや理想のキャリアに合ったスキルアップ研修を実施するほか、「何のための作業なのか」「どういった強みを発揮してほしいか」などを説明・共有し、各々のモチベーションとパフォーマンスの向上に努めます。

会社方針の理解浸透

経営層の考えや会社方針を、対話を通じて従業員にわかりやすく翻訳して伝えることも重要です。

特にZ世代(主に90年代終盤~12年頃の生まれ)は納得感のある説明が欲しいと考える割合が多いことが調査(※)によって明らかになっています。

従業員は自身の業務の目的を理解することで、納得感を持ちやすくなります。目標達成に向けた意識統一にもつながるでしょう。

メンタルヘルスケア

従業員の精神的な部分に配慮し、適切なサポートを行います。具体的には、定期的に1on1ミーティングを実施し、従業員の抱える悩みや問題をヒアリングするなどの手段を取ります。

また、業務進捗や残業時間などをチェックし、負担が生じていないかを分析することも大切です。

メンタルヘルスケアによって従業員のストレスを軽減し、満足感をもって働いてもらうことは健康経営にもつながります。

健康経営のメリットや意義については、こちらから詳細をご覧ください。

対話型マネジメント

これからの管理職には、「対話型マネジメント」による人材育成が求められます。対話型マネジメント(対話型リーダーシップとも呼ばれる)は、組織やチーム内で対話を通じて意思決定や問題解決を進めるマネジメント手法のことを指します。このアプローチでは、リーダーが一方的に指示を与えるのではなく、従業員やメンバーと双方向のコミュニケーションを行い、意見交換を重視することが特徴です。

1on1によって上司と部下が定期的に対話することで信頼関係を構築し、部下は自身の考えや意見を率直に共有しやすくなり、上司も部下の課題や感情に敏感に対応できるようになります。個々のニーズや課題に焦点を当てたコミュニケーションができるため、部下の特性に合わせたサポートが可能です。対話を通じて部下の成長やスキル開発に関する具体的なアドバイスや支援も行えます。

マネジメントの種類

ひとくちに「マネジメント」といっても種類はさまざまです。階層別と業務別に分けてマネジメントの種類を解説します。

階層別マネジメント

組織内における役職・役割によって求められる「マネジメントの方法」は異なります。

トップマネジメント

代表取締役や役員などに求められるのがトップマネジメントです。経営計画や経営戦略など、企業の運営や方向性を左右する重要な意思決定を担います。

ミドルマネジメント

部長や課長、係長、主任などの中間管理職に求められるのが、ミドルマネジメントです。経営層の考えや意向を現場に伝え、チームを管理します。また、現場の意見を集め、経営層に伝達する橋渡しのような役割も担います。

ロワーマネジメント

現場のリーダーなどに求められるのが、ロワーマネジメントです。経営層や管理者層が設定した目的・戦略を基に、実際の現場で従業員の指揮監督を担当します。

業務別マネジメント

役職・役割といった「階層」だけではなく、担当する業務によっても必要とされるマネジメントは異なります。「組織運営」「人材管理」「メンタルヘルス」の3つに求められるマネジメントは下記の通りです。

| 業務内容 | 求められるマネジメント |

|---|---|

| 組織運営 | チームマネジメント、プロジェクトマネジメント、ナレッジマネジメント |

| 人材管理 | タレントマネジメント、モチベーションマネジメント、パフォーマンスマネジメント |

| メンタルヘルス | メンタルヘルスマネジメント、ストレスマネジメント、アンガーマネジメント |

組織運営におけるマネジメント

組織運営には、下記のマネジメントが求められます。

・チームマネジメント

チームメンバーとコミュニケーションを取り、生産性の向上や目標の達成を目指すマネジメント。

・プロジェクトマネジメント

プロジェクトを円滑に進行できるよう、進捗や人材を管理するマネジメント。

・ナレッジマネジメント

社内のノウハウや知見などを管理し、必要に応じてメンバーに共有して、企業全体の競争力強化や企業価値の向上を目指すマネジメント。

人材管理におけるマネジメント

人材管理には、下記のマネジメントが求められます。

・タレントマネジメント

メンバーの特性や能力に合わせた人員配置や育成をすること。

・モチベーションマネジメント

メンバーの業務に対するモチベーションを維持・管理すること。

・パフォーマンスマネジメント

メンバーのパフォーマンスを向上させるために、適切なフィードバックや支援などをすること。

メンタルヘルスにおけるマネジメント

メンタルヘルスには、下記のマネジメントが求められます。

・メンタルヘルスマネジメント

不安や焦りなど、精神的な負担を軽減すること。

・ストレスマネジメント

ストレスの緩和・コントロールをすること。

・アンガーマネジメント

怒りや悲しみ、劣等感などをコントロールすること。

メンタルヘルスは医学の知識が求められることもあり、医師や専門のカウンセラーに外注するケースも多くみられます。

日本企業におけるマネジメントの新潮流

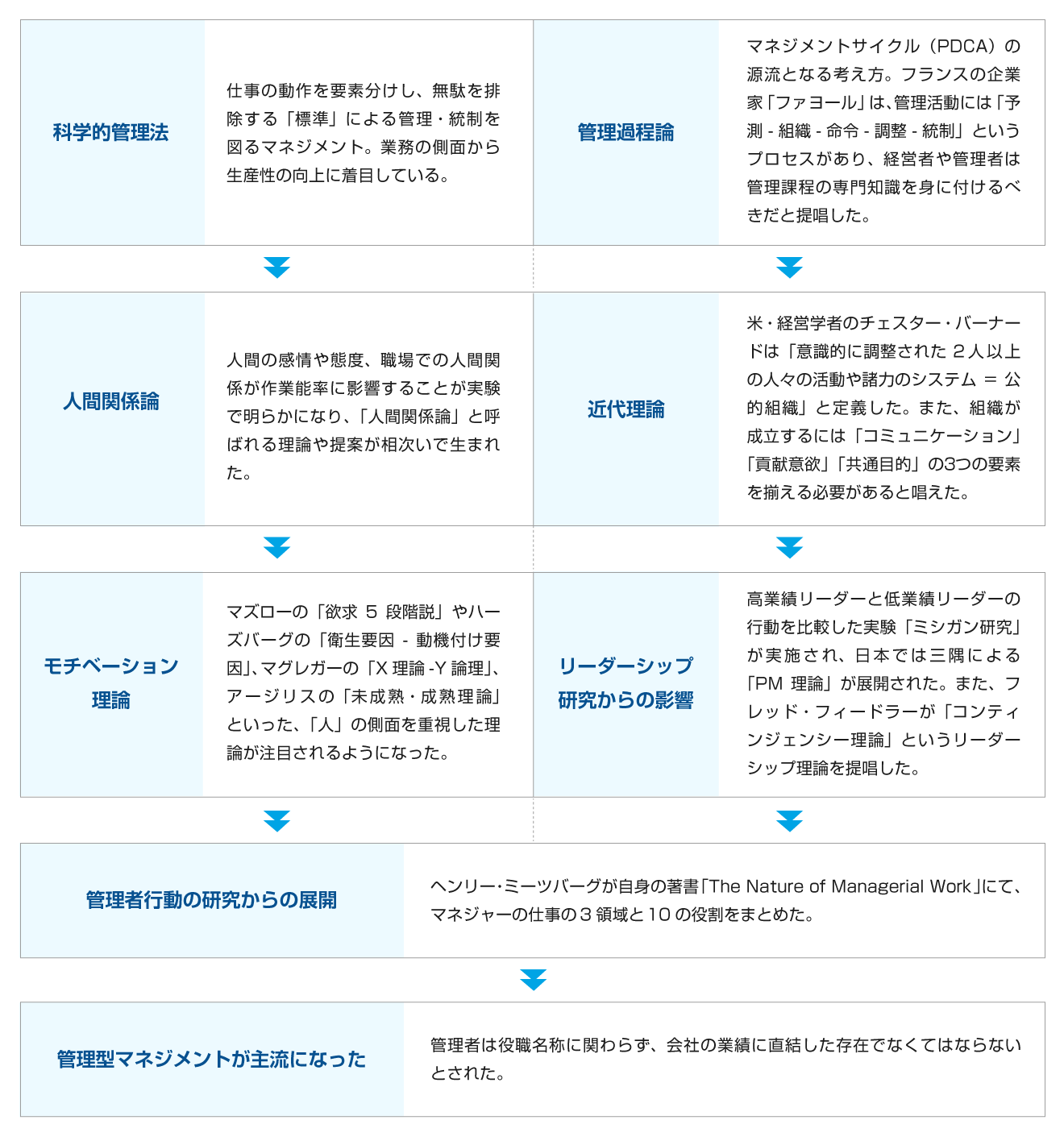

下記で、日本企業におけるマネジメントがどのような変遷を辿って進化し、直近ではどのような手法が注目されているのかを解説します。

近年のトレンド

近年は、物事の不確実性が高く、将来の予測が困難とされるVUCA時代といわれています。VUCAとはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、「予測が難しい時代」を意味します。

環境の変化が激しい現代において、競合他社との優位性を高めるには、柔軟性の高いマネジメントが欠かせません。

このような変化への適応を容易にするマネジメント手法が、近年のトレンドです。例として、ジョブ型人材マネジメントとチェンジマネジメントをあげます。

ジョブ型人材マネジメント

ジョブ型人材マネジメントは個々の仕事に焦点を当てて管理するマネジメント手法で、「ジョブ型雇用」に紐づいています。ジョブ型雇用とは、個々の職務(ジョブ)や役割に応じて雇用する手法のことです。

ジョブ型人材マネジメントによって、個人の特性を活かした最適な配置やチームパフォーマンスの向上が見込めます。

ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリット・デメリットを解説

チェンジマネジメント

チェンジマネジメントは、目標と現状とのギャップを明確にし、ステークホルダーを巻き込みながら変革を推進するためのマネジメント手法です。

チェンジマネジメントでは、従業員に危機感をもたせるための働きかけから、変革に向けたビジョンの共有、自発性の促進など段階的な取り組みを通して、大きな変化を定着させます。

マネジメント業務を遂行する管理職に必要なスキル

管理職にはどのような能力をもった人が適任なのか、マネジメントによって成果を出すにはどのようなスキルを伸ばせば良いのかを解説します。

目標設定力

チームメンバーのモチベーションを高め、成長を促すには、適切な目標設定が重要です。

設定する目標は低すぎても高すぎても効果を発揮しません。実現可能な目標を正しく設定できる能力が管理職に求められます。

状況把握力

組織やチームにおいて、高いパフォーマンスや良好な人間関係を維持するには、状況を把握する能力が欠かせません。状況を適切に把握できないと、何かトラブルが起きた際などに迅速に対応するのは難しくなります。

また、メンバーの状態を適切に把握していないと、連携・協力に支障をきたします。

進捗管理力

目標の達成やプロジェクトの進行において、進捗管理力を発揮する必要があります。基本的に、目標やプロジェクトには期限が設けられています。例えば、「3か月後までにシステムを納品する」などです。

適切に進捗管理ができていないと、納期までにシステムの納品が間に合わなくなるでしょう。

育成力

企業の成長・発展には、優秀な人材を育成することが重要です。管理職の育成力が低いと、高いポテンシャルを秘めた人材も一向に育たないでしょう。

人材育成の代表的な手法には、「コーチング」「ティーチング」などがあります。それらを適材適所で使いこなせる育成力が求められます。

遂行力

管理職は、現場従業員の育成や指示を出すために業務を遂行する力も欠かせません。例えば、システム開発の経験や知識がない人が、現場を指揮・監督するのは困難です。

相応の知識やスキルがあるからこそ、適切な指示出しや進捗管理をすることが可能です。

管理職候補のマネジメントスキルを伸ばす効果的な方法

管理職候補のマネジメントスキルを伸ばすためには、実践的な経験と体系的なトレーニングを組み合わせた継続的なアプローチが必要です。

ステップ1|動機づけを行う

まず、これから管理職になることを前向きに考えてもらうために、適切な動機づけをすることが重要です。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が実施した調査結果で、一般社員の7割以上が「管理職になりたくない」と感じていることがわかっています。「管理職になりたくない」という社員に対しては、その理由についてしっかりとヒアリングし、抱える悩みや不安を解消することが大切です。

例えば、「管理職は残業が多そう」といった不安に対しては、労働環境を整備することが求められます。報酬面や責任範囲など、「管理職になりたい」と思わせられるよう全社的に取り組む必要があります。

詳しくはこちらの調査レポートをご覧ください。

ステップ2|理想の管理職像を設計する

次に、OJTなどで上位者(管理職)の仕事を体験させることで、管理者に期待される役割・動き方を明示します。その際に、「自分らしい管理職像を描いてもらうこと」「管理職像に照らした強みや課題を言語化してもらうこと」が重要です。

なお、JMAMが実施している「新・実力管理者基礎研修」では、中堅社員から脱皮し、「自分らしい」初級管理者になるための姿勢が身に付けられます。

管理職候補への動機付けや、初級管理者の育成を強化したい企業様は、ぜひ下記から詳細をご覧ください。

ステップ3|難易度の高い仕事の機会を与えて能力を伸ばす

実際に仕事の機会を少しずつ与えて能力を伸ばしましょう。管理職に必要な能力は、実務でしか培えないものも多く存在します。そのため、マネジメントに関する知識をインプットするだけでなく、実践する機会を設けて新たな気づきや視点をもってもらうことが大切です。

必要な能力が現在の部署で鍛えられない場合は、異動・配置転換も検討すると良いでしょう。

まとめ

マネジメントとは、組織の目的および目標達成のために、経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間・情報など)をもっとも効率的かつ効果的な方法で活用することです。マネジメントは単なるリソースの運用にとどまらず、リーダーシップやコミュニケーション能力、チームビルディングの要素も含みます。これらの要素を通じて、組織は変化に柔軟に対応し、革新を促進することができます。

多様性を活かしイノベーションを創出する必要がある昨今、マネジメントのあり方は統率型から対話型に変化してきています。「これからの管理者育成の考え方」では、管理職に必要なスキルや役割などを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

マネジメント・ビュッフェ

管理職の学びに特化したeラーニング

業務スキルとマネジメントスキルは別物。管理職に必要とされるブレないリーダーシップ、部下の育成など、様々なマネジメントスキルを体系的に習得できます。

- 管理職の学びに特化した充実の175テーマ

- 自律した学びが育つ、学習習慣をつける

- デジタルを活用し効率的に学習が進む

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます