- 対象: 人事・教育担当者

- テーマ: 人事制度・評価

- 更新日:

ジョブ型雇用とは?メンバーシップ型との違いやメリット・デメリットを解説

ジョブ型雇用は、近年、日本でも徐々に導入企業が増えている雇用方法です。従来のメンバーシップ型と何が違うのか疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。

今回は、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い、企業と求職者双方のメリットやデメリット、導入における課題や事例について解説します。

ジョブ型雇用とは何か

ジョブ型雇用とは、職務内容を職務記述書(ジョブディスクリプション)に明記し、その職務に必要なスキルを持つ人材を採用し、契約する雇用制度です。仕事に対して人を割り当てて、その仕事の成果で評価を行います。欧米では一般的な制度ですが、待遇や状況に関しては、国や地域で違いがあります。

職務記述書(ジョブディスクリプション)のもとに雇用する

ジョブ型雇用で作成される職務記述書(ジョブディスクリプション)には、職務内容、勤務地、労働時間、報酬のほか、必要なスキルや資格、経験などもくわしく記載されます。さらに、責任範囲、権限、評価基準等も明記したうえで契約を結びます。

資格や経験などのスキルを重視する

ジョブ型雇用では、職務が発生したときに、その職務を遂行する能力を持った人材を採用するため、年齢や学歴よりも資格や経験などのスキルを重視します。ただし、職務がなくなると解雇となるのが一般的です。

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い

現在、日本では新卒一括採用に見られるようにメンバーシップ型雇用が主流であり、「日本型雇用」とも呼ばれています。ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用では、考え方や職務内容などが異なります。

それぞれの特徴を下記の表にまとめました。

| ジョブ型雇用 | メンバーシップ型雇用 | |

|---|---|---|

| 基本的な考え方 | 特定の業務のみをする人を採用する | 業務は絞らずに人を採用する |

| 採用方針 | 新規ポジションの採用や欠員の補充として行う場合が多い | 新卒採用のように定期的に行う |

| 職務内容 | 雇用された時点で業務が明確に決められている | 雇用された時点では業務が明確でない |

| 評価方法 | 実績や役割で決まる | 実績のほか、勤続年数や年齢も重視される |

| 配置転換 | 本人の意向に加えて条件を満たす必要がある | 企業からの異動が定期的にある |

| 賃金 | 職務によって変わる | 年齢や勤続年数によって上昇する |

ここからは、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用で大きく異なる「採用制度」「職務内容」「評価方法」「配置転換」に関する違いについて解説します。

採用制度の違い

ジョブ型雇用は、企業が募集する職務内容を明示した「職務記述書(ジョブディスクリプション)」を作成して、その仕事の遂行に必要なスキルや特性を持った人材を採用する方法です。

必要なスキルを持って入社することが前提になるため、中途採用が多く、自分自身でスキルアップに取り組む必要があり、即戦力になることが求められています。

一方、メンバーシップ型雇用は、職務内容や勤務地を限定しない雇用契約で、企業から割り振られた業務に従う雇用方法です。スキルや経験ではなく、ポテンシャルや人間性、カルチャーマッチなどを重視して採用を行います。

終身雇用や年功序列を前提とした制度で、日本独自の方法として「日本型雇用」とも呼ばれています。新卒一括採用が一般的です。企業の社風に適した人材を、研修や実務経験を通して長期にわたって育成します。

職務内容の違い

ジョブ型雇用は業務に合わせて雇用するため、職務内容は明確に決まっています。また中途採用が多く、自分自身でスキルアップに取り組む必要があります。

一方、メンバーシップ型雇用は、個人の適性に合わせて業務を割り当てます。

評価方法の違い

ジョブ型雇用は、スキルや成果によって評価が決まり、職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載された報酬が支払われます。

メンバーシップ型雇用は、勤続年数や勤務態度、役割などで評価や報酬が決まるのが一般的です。

配置転換の違い

ジョブ型雇用は、配置転換や転勤を命じるのが難しいのが特徴です。仕事に人をつける雇用制度のため、ほかの業務への異動や勤務地の変更ができません。業務および勤務地の変更をするには、労働者の同意が必要です。

一方のメンバーシップ型雇用は業務内容を明確にしていないため、基本的に企業が配置転換を命じて別の業務を割り当てることが可能です。

したがって、配置転換が多い企業では、ジョブ型雇用への転換は慎重に検討しなければなりません。

【企業側】ジョブ型雇用を導入するメリットとデメリット

企業がジョブ型雇用を導入することで、どのようなメリット・デメリットがあるのかを、あわせて解説します。

ジョブ型雇用のメリット

まずはメリットについて詳しくみていきましょう。

●スキルの高い人材を採用できる

企業側は、発生した職務に適した人材を採用できるため、目標とする成果が出やすいというメリットがあります。

報酬や条件が一致すれば、中小企業でも高い専門スキルを持つ人材を採用できます。

●評価がしやすい

ジョブ型雇用では、職務が職務記述書(ジョブディスクリプション)に明記されているため、職務の遂行が評価基準となります。

企業は客観的な判断ができて、成果を評価しやすくなります。

ジョブ型雇用のデメリット

ジョブ型雇用にもデメリットはあります。これから導入を考えている場合は、デメリットも把握しておきましょう。

●ジョブローテーションができない

メンバーシップ型雇用は、ジョブローテーションがありますが、ジョブ型雇用は仕事内容や勤務地などが職務記述書(ジョブディスクリプション)で決められています。

そのため、企業側の都合で異動や転勤をさせることが難しい場合があります。

●契約外の業務を頼めない

ジョブ型雇用では、職務記述書(ジョブディスクリプション)に明記された働き方、業務内容以外の職務をアサインすることは、基本的にありません。

人手不足や新規の職務が発生したとしても、頼めないというデメリットがあります。

●新卒を雇用しにくい

ジョブ型雇用が求めるのは、職務に適した専門性の高いスキルです。新卒者はスキルや経験が不十分で育成が必要なため、求める人材を採用するのは難しいでしょう。

●転職リスクがある

現在の条件よりも、環境や報酬に魅力を感じる職場が見つかると、流出するリスクがあります。

ヘッドハンティングも予想されるため、長期的な雇用が難しくなるでしょう。

【求職者側】ジョブ型雇用を導入するメリットとデメリット

ジョブ型雇用についてより理解するために、求職者側のメリット・デメリットも押さえておきましょう。

ジョブ型雇用のメリット

ジョブ型雇用が導入されると、求職者側にもメリットがあります。ジョブ型雇用のメリットについて詳しく見ていきましょう。

●得意分野で能力を発揮できる

求職者は自分の得意分野に集中して業務ができるので、専門性を磨くことができます。

想定外の業務を依頼されたり、転勤や異動を命じられたりすることもないため、自分のペースで働きやすい点もメリットです。

●高収入を目指しやすい

メンバーシップ型雇用の企業で働くよりも収入アップが期待できる点がメリットです。

ジョブ型雇用は報酬を職務記述書(ジョブディスクリプション)で規定する必要があるため、待遇に納得した上で働き始めることができます。求職者のスキルや経験を高く評価してくれる企業を見つけることで、高収入を目指せます。

●働き方を選びやすい

ジョブ型雇用では、職務記述書(ジョブディスクリプション)で、働き方や職務内容を事前に知ることができるため、得意な分野で仕事ができます。異動や転勤をせずに、柔軟な働き方も可能です。

ジョブ型雇用のデメリット

求職者側にもジョブ型雇用の企業で働くデメリットがあります。詳しくみていきましょう。

●担当できる業務が限られる

ジョブ型雇用は特定の業務ができる人を採用する制度です。入社後に事業を撤退して部門がなくなった場合や、企業側の求めるスキルに満たないと判断された場合は居場所がなくなる可能性があります。

事業の撤退を先読みするのは難しいですが、求職者のスキル・経験と企業が求める人物像にミスマッチがないかの判断は間違えないように注意が必要です。

●企業からの期待が負担になることがある

ジョブ型雇用は、即戦力を求める企業に合った制度です。当然、企業側からの期待を裏切るようなことがあれば、離職せざるを得なくなるケースもあります。

またスペシャリスト人材としての期待が大きすぎると、自己研鑽を続けることが負担に思えるかもしれません。

なぜ注目される? ジョブ型雇用

今、なぜジョブ型雇用が注目されているのでしょうか。その理由と背景を解説します。

経団連会長の提言

経団連会長が、2020年春季交渉指針において、日本型雇用制度の見直しを提言しました。「短期集中の新卒一括採用では能力を十分に確認できない」として、ジョブ型雇用などを提言したという背景があります。

テレワークの増加

新型コロナウイルスの流行などによりテレワークが増加し、対面による評価が難しくなりました。上司が勤務態度や勤務実態などを把握しづらいという理由です。一方、ジョブ型雇用であれば、業務内容などが事前に決められているため、テレワークにおいても成果による評価がしやすくなります。

同一労働同一賃金の施行

2020年4月に「同一労働同一賃金」制度が施行されました。終身雇用や年功序列はすでに崩れてきており、見直しが必要といわれています。さらに、優秀な若手人材の採用を推進したいという企業の観点からも、ジョブ型雇用が注目されています。

専門職の人材不足

ITエンジニアやマーケティングなどを担う人材の不足が課題になり、多くの業界で専門職のニーズが高まっています。ジョブ型雇用を導入することで、企業側はスキルの高い人材を採用できます。一方、求職者側は、スキルを磨いて専門性を高めるチャンスになります。

ジョブ型雇用を導入する手順

ジョブ型雇用導入において必要なポイントや注意点を解説します。

導入範囲や職務を選ぶ

ジョブ型雇用を導入するにあたって、始めにすべきことは部門や職務の選定です。ジョブ型雇用では、職務を明確にしなければならないため、職務の範囲などを定義する作業が必要です。企業全体を対象に導入するのか、あるいは、一つの部門に導入し、段階的に広げていくのかなどを検討しましょう。

評価制度の見直し

職務に対する成果を数値で評価するなど、制度の見直しが必要になります。メンバーシップ型雇用のように、評価の基準があいまいな場合は納得が得られず、成長の妨げや転職の原因になりかねません。

採用制度の見直し

ジョブ型雇用を導入すると、通年採用や中途採用が主流になっていきます。企業として新卒採用を行うかの検討や、採用する人数の見直しが必要となります。

職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成

ジョブ型雇用では、一つの職務ごとに、職務記述書(ジョブディスクリプション)が必要です。職務内容・責任範囲・権限範囲・必要なスキル・経験などを具体的に記載し、求職者に提示することが重要です。

限定社員との違いを明確にする

ジョブ型雇用と似た雇用形態に「限定社員」があります。限定社員とは、雇用契約に期間の設定がなく、勤務地や勤務内容、勤務時間などが限定されている正社員を指します。

「スキルや経験はあるものの通常の勤務条件では雇用できない方」を確保できるメリットがあり、正規と非正規の中間の働き方とされています。子育てや介護など家庭の事情があり、フルタイム勤務が難しい方をサポートする目的もあります。

ジョブ型雇用は競争力の高い人材の確保が目的で、限定社員を雇用する目的とは異なります。導入前に違いを明確にしておきましょう。

解雇の条件を明記する

職務記述書(ジョブディスクリプション)に記載した職務が終了すると、解雇されるのが一般的です。

ドイツでは社内の異動が検討されるなど、国や地域によって異なる部分でもあります。あらかじめ解雇条件を明記することも必要でしょう。

ジョブ型雇用の導入における課題

そもそもジョブ型雇用は、年功序列や異動・転勤が存在する日本企業の考え方に馴染みにくい面があります。

メリット・デメリットや導入における課題を理解した上で、自社に適した雇用制度かどうかを検討しましょう。

ここでは、メンバーシップ型雇用を導入している企業がジョブ型雇用に切り替える際の課題について解説します。

雇用制度の移行に導入コストがかかる

メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用へ移行する際は、制度設計とあわせて社内整備が必要で、かなりの時間と労力がかかります。

両者の制度は特徴が異なり、制度上の矛盾が発生しないようにしなければなりません。また職務記述書(ジョブスクリプション)では業務フローや業務の割合を明確に規定する必要があります。人事担当者だけでは作成が難しいため、現場の管理職にも協力を仰ぐケースが多くあります。

さらに降格や再配置についても仕組みづくりが必要です。日本では解雇条件が厳しいため、ジョブ型雇用で採用した人材が仮に職務を失ったとしても、すぐに解雇できない可能性があります。

このことから、ジョブ型雇用の導入は経営者が主導しても10年ほど掛かるといわれるほど難しいのです。

社員のスペシャリスト意識が不足している

日本の企業では、まだジョブ型雇用が根付いていないため、社員のスペシャリスト意識が不足しています。

実際、多くの企業で新卒を採用する際は、さまざまな業務を担当する総合職での採用が圧倒的に多いのが現状です。

社員一人ひとりがひとつの仕事にこだわることはできず、ほとんどがゼネラリストのようなキャリアを歩みます。

そのため一定の業務範囲のみを担うジョブ型雇用に切り替えても、社員が適応できないことが多いのです。

管理職のマネジメント能力が不足している

管理職のマネジメント能力が低いと、ジョブ型雇用の導入が失敗する可能性があります。

ジョブ型雇用の制度設計は経営者の先導あってこそですが、実際の運用は現場の管理職に委ねられます。

管理職が部下へ評価方法や業務内容の変更を伝え、目標管理をサポートしなければなりません。また、職務記述書の作成や更新についても管理職が担います。

経営陣と現場の橋渡しとなる管理職のマネジメント能力によって、制度が維持できなくなるケースもあることを押さえておきましょう。

社内から反発が起こるケースがある

ジョブ型雇用が導入されると、年功序列ではなく、企業が求めた業務を遂行できるかという基準で給与が決まります。よって、企業の求めるスキルや経験を有していない社員に対して、制度の移行にともない減給や降格を命じることがあるかもしれません。

そのため、今の給与や地位を定年まで守りたいと考えている社員から、導入について反発が起こる可能性があります。

今後の給与アップも保証されなくなるので、退職を選ぶ社員が増えることも十分考えられます。

ジョブ型雇用を導入する際のポイント

ここからは、ジョブ型雇用を導入する際のポイントを解説します。

ただし、ジョブ型雇用にメリットを感じている企業も、安易に導入に踏み切ることはおすすめできません。

日本企業ではメンバーシップ型雇用の仕組みや価値観が根付いているため、完全移行をするとデメリットが多くなるケースが大半です。昨今の人手不足の状況からも、人材流動性の高まりやすいジョブ型雇用はリスクになりかねません。

社内全体の一大改革となることを認識し、体制の整備や社員教育を進められるリソースがあるかもあわせて確認しておきましょう。

経営者が主導してジョブ型雇用の導入を進める

ジョブ型雇用は制度設計と社内整備ができてはじめて導入できるものですが、そのような社内改革には経営者の先導が不可欠です。経営者がどれだけ強い意思をもってプロジェクトを前に進めていけるかが導入成功のカギともいえます。

またその際は、経営者自らが社員へジョブ型雇用の意義やメリットを伝え続けることが重要です。

導入が納得いかない社員や給与が下がる社員には、何度も向き合って説明したり質問に回答したりしなければなりません。社員の理解を得られると、ジョブ型雇用の導入が成功しやすくなります。

メンバーシップ型雇用とかけ合わせる

現在のメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用をかけ合わせるハイブリッド型での運用を検討しても良いでしょう。

「評価に応じた給与設定がしたい」「スペシャリスト人材を採用したい」と考えている場合は、自社の課題や状況に合わせて導入範囲を決めるのもひとつの手です。

例えば「〇歳以上の社員は異動なし、かつ業務を限定的にする」「給与体系を等級と職能の半々にして評価する」といったやり方です。完全移行に比べると、社員の反発も抑えやすくなります。

実際に、ジョブ型雇用が主流のアメリカで成長している企業はメンバーシップ型雇用の仕組みも取り入れているそうです。これは日本のメンバーシップ型雇用にチームワークの醸成や心理的安全性の確保などのメリットがあるためです。

メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用を分けて考えるのではなく、双方のデメリットを補い合うかたちで取り入れると良いでしょう。

公正な評価制度にする

ジョブ型雇用にすると、一部の社員が減給や降格の対象となる可能性があります。当然、納得する理由がなければ、離職につながるでしょう。

そのため、公正な評価制度にすることや、透明性を高めることが重要です。

下記のチェックポイントをもとに、社内の人事制度を整えましょう。

- 人事評価制度の基準やルールが明文化されているか

- すべての評価者に明確な判断軸があるか

- 人事評価の内容について一貫性があるか

あわせて目標管理制度(MBO)についても正しく運用することが重要です。社員一人ひとりが自身の評価や賃金に対する納得感を高められるようにしましょう。

キャリア自律の意識をもたせる

ジョブ型雇用では、全社研修などの一律の社員教育をするのは難しくなります。そのため、「社員が自らキャリアを構築し主体的かつ継続的に自己研鑽に励む“キャリア自律”」の考えを育む必要があります。

社員のキャリア自律を促す方法として、下記のポイントを押さえておきましょう。

- 社内のポストやポジションを明示する

- 個人目標と組織目標を紐づける(目標管理制度など)

- 社員がキャリア意思を表明する機会をつくる(キャリアカウンセリングや1on1など)

- 年代や属性に合ったキャリア開発を支援する(キャリアデザイン研修など)

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、支援実績30年以上のノウハウを終結した特別プログラムでキャリア自律人材の育成を支援しております。ジョブ型雇用の導入に限らず、社員の自律性を高めたいとお考えの人事担当者の方は、ぜひご検討ください。

管理職のマネジメント能力を養成する

ジョブ型雇用を現場の社員に理解してもらい、正しく運用するためには管理職のマネジメント能力を養成することが重要です。

管理職には、評価面談の方法や部下を育成する手法や技術について学べるマネジメント研修を受けてもらうことをおすすめします。研修を通じて知識やスキルを習得するだけでなく、管理職としてのマインドセットを形成することで、ジョブ型雇用の導入が成功しやすくなります。

JMAMでは、管理職の学びに特化したeラーニングを提供しております。各自がすき間時間に受講できる学習形態ですので、継続的な学びにつながります。管理職層の教育に課題を感じている人事担当者の方は、ぜひご検討ください。

ジョブ型雇用の日本における導入事例

実際にジョブ型雇用を導入している、または導入予定を発表した、4つの日本企業を紹介します。

事例1.日立製作所

日立製作所では、2021年3月までに全職種の職務履歴書(ジョブディスクリプション)を作成し、2024年度中には完全なジョブ型雇用への移行を目指すと発表しています。新卒採用の割合が下がり、中途の経験者採用が多くを占めていること、グローバルでの競争力向上が大きな理由です。

2024年までに、従業員がスキルを向上する機会を設け、さらにデジタル人材採用・経験者採用や通年採用の強化も行うとしています。

事例2.富士通

富士通では、2020年4月より国内グループ企業に勤める管理職約1万5,000人を対象として、ジョブ型雇用を導入しています。

グローバルに統一された基準で職責を7段階にわけて、報酬に反映する「FUJITSU Level」という人事制度も行われています。また、一般社員にも段階的にジョブ型雇用を広げる予定です。

事例3.資生堂

資生堂は、2015年から本社の管理職1,200人を対象に「役割等級制度」を導入。2020年1月にはその改訂版として、一部の管理職約1,700人を対象に「ジョブグレード制度」を導入しています。さらに2021年1月からは、一般職3,800人まで拡大することを発表。「究極の適材適所」として人材の多様性を高め、会社経営に活かすことを目指しています。

事例4.カゴメ

カゴメは、職務の大きさと市場価値に配慮してグレードを設定する、「グローバル・ジョブ・グレード」を役員の人事制度として、2014年に導入しています。年功序列型から職務等級制度(ジョブ型)への移行を推進し、評価についても年齢ではなく成果に応じた昇給となりました。

まとめ

グローバルな視点から見ると、年功序列といった日本の雇用制度は、時代にそぐわないものになってきています。さらに、コロナ禍によるテレワークの推進などが追い風となり、ジョブ型雇用は注目を浴びています。しかし、導入には制度を大きく変える必要があり、課題が残ります。

株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、新入社員から経営幹部までを対象とし、立場や役割に応じた教育プログラムを展開しています。人事戦略や人事制度に関する情報も以下に公開しておりますので、ぜひお役立てください。

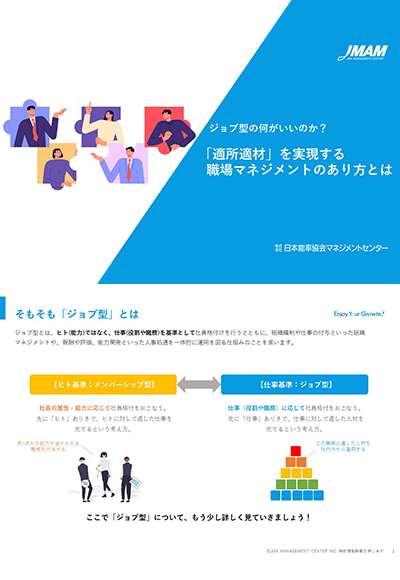

「ジョブ型」の何が良いのか?

「適所適材」を実現する職場マネジメントのあり方とは

職場マネジメントが「ジョブ型」を意識することのメリットと具体的なマネジメント方法についてまとめました。

- 「ジョブ型」雇用の特徴とメリット

- 「ジョブ型」的な職場マネジメントとは

- これからの管理職に欠かせないスキルとは

この機会に下記より資料をご請求ください。

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

中原 淳の学びは現場にあり!|多国籍メンバーが働くIT企業の学び

中原 淳の学びは現場にあり!|多国籍メンバーが働くIT企業の学び -

太田 肇氏|Afterコロナ時代の企業と個人の“真のエンゲージメント”

太田 肇氏|Afterコロナ時代の企業と個人の“真のエンゲージメント” -

中村和彦氏|今必要なのは、共に“対話”し探究する 職場のマネジメントとマネジャーの意識転換

中村和彦氏|今必要なのは、共に“対話”し探究する 職場のマネジメントとマネジャーの意識転換

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます