- 対象: 全社向け

- テーマ: ビジネススキル

- 更新日:

コーチングとティーチングの違いは?社員を育てる効果的な使い分けとは

人材育成の手法に「コーチング」と「ティーチング」があります。優秀な人材を育成するには、部下のレベルや指導の目的などに応じて、コーチングとティーチングを適切に使い分けることが大切です。

今回は、コーチングとティーチングの定義、メリット・デメリット、使い分け方について解説します。

関連資料

関連資料

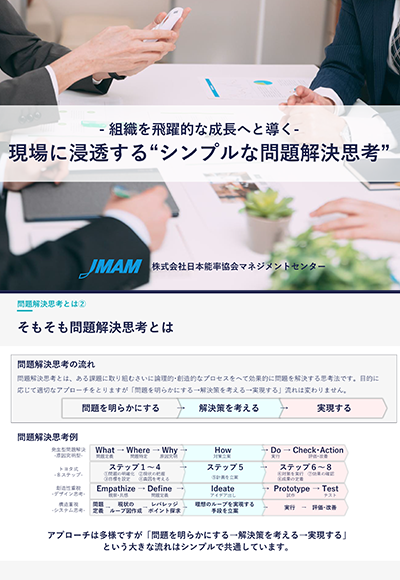

問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説

組織を飛躍的な成長へと導く 現場に浸透する“シンプルな問題解決思考”

コーチング・ティーチングとは?

コーチングとティーチングの特徴、違いを知るために、まずはそれぞれの定義について解説していきます。

コーチングの定義

コーチングは、「自らの力で答えを導き出すこと」を目的とした人材育成の手法です。基本的には1on1の対話形式で実施します。

コーチングでは、指導者が最初から答えを教えたり、一方的にアドバイスしたりする方法ではありません。対象者が自分自身で答えを導けるよう、コーチが多角的に質問をして誘導していきます。

コーチング(coaching)という言葉に含まれる「コーチ(coach)」とは、もともとは「馬車」のことを指し、「その人が望むところまで馬車で送り届ける」という意味で使われていました。このことからコーチとは、「相手が掲げる目標の達成をサポートする」という意味を示すようになりました。

コーチングはビジネスにおける人材開発や組織開発だけでなく、スポーツや教育などさまざまな分野で活用されている手法です。

ティーチングの定義

ティーチングは「teach(教える)」という言葉の通り、自分の知識やノウハウを相手に教える手法です。「先生が生徒に授業を実施する」といったように、知識・経験が豊富な人が講師となって指導します。受講者が自らの力で答えを導くコーチングとは異なり、指導者が答えを教えるのがティーチングの大きな特徴です。

それゆえにティーチングは一方的なコミュニケーションスタイルとなり、1on1の対話形式よりも、大勢の人が集まる場にて講義形式で実施されることが多い傾向にあります。

コーチングとティーチングの違い

コーチングとティーチングは同じ人材育成の手法であっても、目的やアプローチ、求められるスキルが異なります。

下記は、コーチングとティーチングの違いを記載した表です。

| コーチング | ティーチング | |

|---|---|---|

| 定義 | 対象者が自らの力で答えを導く手法 | 指導者が知識やノウハウを教える手法 |

| 目的 | 対象者の成長、スキルアップ | 受講者の問題解決、知識・ノウハウの吸収 |

| 指導方法 | 支援・支持 | 指示・命令 |

| コミュニケーションスタイル | 対話によって対象者の答えを引き出す | 指導者が一方的に答えを伝える |

| 使用されるシーン | 管理者の育成など | 新入社員の育成など |

下記で、ビジネスにおけるコーチングとティーチングの違いについて解説します。

目的の違い

コーチングは支援型の指導方法であり、対象者の成長を促進させることが目的です。一方、ティーチングは命令型の指導方法で、受講者が抱える問題の解決を主な目的としています。

アプローチの違い

コーチングは、対象者が自分自身で答えを見つけられるように支援する手法です。一般的には1on1の対話形式で、対象者に「気づき」を与えられるよう多角的に質問します。

例えば、「対象者の現状を把握する」というゴールに対して、支援者は「プロジェクトの進捗はどうですか」「営業成績はどうですか」といったような質問をします。

そして、「なぜうまくいっていないのですか」「なぜ営業成績が上がったのですか」といったように質問を繰り返します。このように対象者の自己分析や意思決定をサポートする、双方向のコミュニケーションがコーチングのアプローチです。

一方、ティーチングは指導者が受講者に「答えを教える」あるいは「知識やノウハウを伝える」という手法です。

ビジネスにおいては、「メールの送り方」「顧客対応の方法」「資料作成の手順」など、答えが決まっていることを指導する際に使用されます。指導者の一方的なコミュニケーションがティーチングのアプローチであるため、1on1でなくても複数人を相手に講義形式で実施することも可能です。

管理者に求められるスキルの違い

コーチングとティーチングとではアプローチの仕方が異なることから、支援者・指導者に求められるスキルも変わってきます。コーチングで主に必要となるスキルは、「傾聴力」「質問力」「承認力」の3つです。

傾聴力

傾聴力とは、相手の話を聞く能力のことです。具体的には、「相手が本音で話せるような雰囲気作りをする」「適切なタイミングで相槌を打つ」「共感する」といった能力を指します。コーチングでは相手の本心を引き出すことが大事であるため、傾聴力は重要なスキルです。

質問力

コーチングにおける質問力とは、対象者に気づきを与えられるような質問をする能力のことです。対象者が解決したい問題とはまったく無関係の質問をしても意味がありません。対象者の現状や性格などを踏まえて、ゴールへ誘導できるような質問をする力が支援者に求められます。

承認力

コーチングにおける承認力とは、対象者の行動や成果を認める能力のことです。対象者が自身の抱える課題に対して、「どのように行動したのか」「どういった努力をしたのか」といった評価をすることも人材育成において重要です。適切な評価をすることは、対象者のモチベーション向上にもつながります。

ティーチングで必要となるスキルは、「伝える力」「関係構築のスキル」の主に2つです。ティーチングは一方的な講義形式となることが多く、物事を分かりやすく伝える力が欠かせません。

関係構築のスキルとは、相手から信頼を得るスキルのことです。一般的な考えとして、どこの誰なのか分からない人から指導してもらうよりも、信頼している人から教えてもらうほうが知識を吸収しやすいといえます。信頼関係を得るための話し方、表情ができる指導者は、ティーチングに向いているといえるでしょう。

コーチングのメリット・デメリット

下記で、コーチングのメリット・デメリットについて解説します。

【メリット1】自立性を育てられる

コーチングは対象者が自ら考えて答えを導く手法であることから、自立性を育める点がメリットです。自力で答えを導くのは容易ではなく、答えや解決策が見つからず苦悩することもあるでしょう。

しかし、困難な問題に立ち向かい、自らの力で切り開いていく行動力・実行力は、ビジネスパーソンにとって重要なスキルです。特に組織を引っ張っていくリーダーには不可欠です。

また、社員一人ひとりが「自ら考えて行動すること」を習慣化できるようになれば、上司が指示を出さなくても自分のやるべきことを見つけ、業務を進められるでしょう。その結果、企業の生産性アップにつながります。

【メリット2】社員のモチベーションが高まる

一般的に、人から答えを教えてもらうよりも、自らの力で答えを見つけたときのほうが達成感を得られます。コーチングによって自分で解決策を見つけて行動し、それが成果につながれば、「自分の考えは正しかった」「努力は報われた」など、モチベーションがアップするでしょう。

また、人から指示を受けて行動することに慣れてしまうと、受け身な姿勢になってしまいます。受け身な状態のまま仕事を続けると、モチベーションも下がりやすくなります。モチベーションの低い社員が一人でもいると、その周囲が影響を受けてチーム全体の士気が下がりかねません。

社員のモチベーションを高めることは、個人・組織の成長において必須です。モチベーションが高いと自ら積極的に知識・スキルを吸収するようになり、成長が進みます。社員一人ひとりが成長すれば、結果的に組織力の向上につながります。

【デメリット1】管理職のトレーニングが不可欠

コーチングを担当する支援者には、高度なスキルが要求されます。コーチングに必要な「傾聴力」「質問力」「承認力」は簡単に身につけられるものではなく、習熟には時間がかかるでしょう。

例えば、傾聴力を身につけるには、コミュニケーション技術について深く学ぶ必要があります。傾聴力は数値で示せる能力ではないため、コミュニケーション技術について知識をインプットするだけでなく、実践を繰り返して磨き上げていくことも重要です。

【デメリット2】スキル・経験が乏しい部下には機能しにくい

コーチングは対象者自身の中に秘めている答えを引き出す手法であるため、「スキルや経験が乏しい人=答えをもっていない人」には効果的ではありません。例えば、管理職未経験の新入社員が「プロジェクトマネジメントを成功させるには」という答えを出せるよう導くのは困難でしょう。

つまり、すべての人がコーチングに適しているとは限らない点に注意が必要です。新入社員や特定分野において未経験の社員には、ティーチングのほうが適している場合があります。

ティーチングのメリット・デメリット

ティーチングのメリット・デメリットについて解説します。

【メリット1】知識・技術習得に直結する

ティーチングは指導者が初めから答えを教える手法であり、コーチングと違って結論にたどり着くのに時間はかかりません。社員に知識・技術を習得してもらうことが目的であれば、コーチングよりもティーチングのほうが効率的です。

また、ティーチングは複数人を相手にする講義形式で実施できます。ビジネスマナー研修や企業理念の周知、仕事の進め方などを教える際には、ティーチングが適しています。

【メリット2】部下の行動を管理しやすい

ティーチングは指示・命令型の育成手法であるため、部下の行動に制限を設け、管理しやすい点がメリットです。例えば、業務のやり方を一つひとつ細かくティーチングした場合、基本的に社員はその指示に従って行動するでしょう。社員が指示に背く行動をしなければ、イレギュラーな事態は起こりにくいといえます。

しかし、ティーチングせずに社員の自由意思で仕事をさせた場合、社員の自主性・主体性を育めるものの、良くも悪くも予測範囲外の行動をする可能性が少なくありません。ルーチンワークや作業の順序が決まっている仕事などは、ティーチングによって部下の行動に制限を設けたほうが管理しやすいでしょう。

【デメリット1】主体性が育ちにくい

ティーチングは部下の行動を管理しやすい反面、主体性が育ちにくい点がデメリットです。ティーチングによって一つひとつ細かく指示を与えれば、その通りに部下は行動するものの、予想を超える成果を出すことは少なくなります。

また、指示・命令の枠を超えた行動はしなくなり、受け身な姿勢になっていき、自分の意思で仕事を進めることがなくなってしまうでしょう。主体性が失われていくと、積極性やリーダーシップが欠如する可能性も少なくありません。

主体性を育みたいのであれば、どこまでティーチングするのか、範囲を決めることが大切です。

【デメリット2】管理者のスキルに影響される

ティーチングは、指導者がもつスキルやノウハウを伝える手法です。それゆえに、指導者がもっていないスキルやノウハウは伝えられません。指導者のスキルには個人差も限界もあり、ティーチングできる範囲は限定的である点がデメリットです。

社内にはない知識をティーチングしたい場合には、外部の専門家に研修を依頼する必要が出てくるでしょう。

コーチングとティーチングの効果的な使い分け方

コーチングとティーチングにはそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらも万能な育成手法ではありません。対象者や状況に応じて、コーチングとティーチングを使い分けることが大事です。

コーチングとティーチングを効果的に使い分けるために、それぞれに適したケースを紹介しましょう。

コーチングが有効なケース

コーチングが有効なケースは、主に下記の2つがあげられます。

①中堅社員の育成

コーチングは対象者にある程度のスキル・経験が必要とされるため、中堅社員の育成に有効です。

中堅社員がこれまでの業務・キャリアで得た答えを引き出せるよう、コーチングすると良いでしょう。

②キャリア形成・マネジメントスキルに関する教育

1on1形式のコーチングは一人ひとりの現状や課題に寄り添いやすいことから、キャリア形成・マネジメントスキルに関する教育にも適しています。コーチングで成果を出すにはある程度の時間が必要です。

緊急度は高くないものの、長期的に育成したいスキルを習得する際にコーチングを活用すると良いでしょう。

ティーチングが有効なケース

ティーチングが有効なケースは、主に下記の2つがあげられます。

①新入社員・中途入社社員への研修

ティーチングは、対象者のスキル、経験が乏しい場合に有効です。したがってティーチングは、新入社員・中途入社社員に対して、自社の企業理念や仕事の進め方などを指導する研修が適しています。

②緊急度の高い業務の教育

ティーチングは知識・ノウハウを伝える手法で、コーチングと違って即効性があります。ゆえに、トラブルやクレーム対応、ヒューマンエラーの修正といった緊急度の高い業務の教育に適しています。

まとめ

コーチングとティーチングにはそれぞれメリット、デメリットがあり、人材育成においては適切に使い分けることが重要です。しかし、管理者層がコーチングとティーチングのスキルを身に付け、使い分けられるようになるには、知識をインプットするだけでなく、実践を繰り返す必要があります。

「自社で体系的な育成プログラムを導入していない」「導入しているがより効果を上げたい」という場合は、人材育成のプロによる研修を実施するのがおすすめです。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、部下育成のためのプログラムを提供しており、下記のような研修コースがあります。

人材教育にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

シンプルな問題解決思考

組織を飛躍的な成長へと導く方法

競争が激化する近年において、その有用性が確立されている「問題解決思考法」。本資料では、 問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説しています。

- 社会人必須スキル ロジカル思考とは

- どうすれば現場に浸透するのか

- 各階層むけ研修施策例

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます