- 対象: 全社向け

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

階層別研修とは?研修プログラムを設計するポイントと実施手順

階層別研修は、企業内の職位や役職に応じて実施する研修プログラムです。働き方が多様化する現代において、階層別研修を通して個々の役割を理解してもらったり、スキルや知識の底上げをしたりすることで、組織の持続的な成長を促すことができます。

今回は、階層別研修の基本概念から、効果的な研修プログラムを設計するポイント、実施手順について詳しく解説します。

関連資料

関連資料

研修形式の選び方、各形式のメリット・デメリット、活用例等を詳しく解説

講師派遣型研修と公開講座の選び方

階層別研修の効果・メリット

階層別研修には、どのような効果とメリットがあるのでしょうか。4つのポイントをみていきましょう。

与えられた役割の遂行を促す

階層別研修の効果のひとつは、社員が自身の役割を理解し、職務を全うするために必要な能力を習得できることです。例えば、新入社員には基礎的なビジネスマナーや業務の進め方、中堅社員にはチームリーダーとしての役割やプロジェクト管理能力を身に付けるための研修を実施します。

各階層の社員が、役割に応じた知識やスキルを習得できるため、全社員を対象とする均一的な研修よりも効率が良いといえるでしょう。

社員の自主性の向上

階層別研修は、社員の自主性を高められます。研修によって自分がどのような役割を果たし、どのように成長していくべきかを理解できるため、明確な「目的意識」が生まれ、モチベーションが向上します。

また、研修において、得た学びを実際のビジネスシーンで活かせるようになるためのカリキュラムも取り入れることで、よりこの効果は高まります。

例えば、これからの新入社員には環境の変化に柔軟に対応し、自ら考えて行動する力が求められます。研修では、ビジネスマナーや基本的な業務スキルを教えるだけでなく、自主学習の重要性や自己成長のための方法についても指導しましょう。

スキルの均一化につながる

階層別研修では、社員一人ひとりがもっているスキルや知識を他の社員と共有し合うため、全社員のスキルレベルが均一化され、組織全体のパフォーマンスが向上します。

また、階層別研修は、全社研修よりも一人ひとりと対話する機会をもてる点が特徴です。人は他者とコミュニケーションをとり、関わりながら成長していきます。研修では、対話を通して受講者に振り返りを促し、自己理解を後押ししましょう。そして、動機付けを行い、実際のビジネスシーンでの実践を促すことで、スキルアップにつなげることが重要です。

人材育成の効率化・コスト削減

階層別研修は学ぶべきスキルや知識が階層ごとに共通しているため、研修の手順が定型化しやすく、マニュアル化も容易です。

そのため一度作成したカリキュラムを繰り返し活用できることが多く、人材育成の効率化や教育コストの削減にもつながります。

例えば、新入社員向けのオリエンテーションプログラムをマニュアル化すれば、新入社員が入るたびに同じプログラムを何度も実施できます。研修を内製化している企業であれば、指導者の負担も軽減につながります。

階層別研修のカリキュラム設計のポイント

階層別研修は、各階層のニーズに合わせた研修を行うことで、効果的な人材育成を目指していきます。次に、階層別研修のカリキュラム設計について、5つの階層に分けて詳しくみていきましょう。

新入社員・若手社員向けの研修

新入社員は、急速に変化するビジネス環境に柔軟に適応できる「環境適応力」を身に付けることが重要です。また、短期集中プログラムではなく、実際の業務に役立つアウトプットを重視したカリキュラムを設計しましょう。

具体的な研修内容としては、仕事のマナーや進め方、社会人としての基本的なマインドセットなどのほか、下記のようなテーマを取り扱うことをおすすめします。

- 社会人としてのマインドセット

- 主体性を発揮するための考え方

- 自己肯定感、自己効力感の体得

- 問いを立てる力の体得

中堅・リーダークラス向けの研修

中堅・リーダークラス向けの研修では、「中堅社員としての役割」を自覚させることが重要です。役割意識が高まり、自身のポジションに対する責任感が育まれます。

具体的には、リーダーシップ研修やチームビルディング活動を通じて、リーダーとしての心構えや具体的な業務の進め方を指導しましょう。

また、中堅社員の育成において、自己流のやり方に慣れてしまい、成長が停滞しているケースもあります。こうした場合は、基本を習得し直す機会を用意し、成長を促しましょう。

管理職(課長)向けの研修

管理職(課長)向けの研修では、管理職の成熟度に応じた教育を行うことが重要です。

登用前後・登用後数年・部長候補に分けてポイントを紹介します。

- 登用前後

社内外の関係者を巻き込み、プロジェクトを進めていく力が求められます。研修を通して、管理職の仕事がこれまでの延長線上にはないことを自覚させることがポイントです。 - 登用後数年

顧客ニーズや上位方針に応じて、チームの目標を遂行する動きが期待されます。自部門の課題解決に留まらず、部門全体の課題に対しても積極的に取り組む姿勢を身に付けてもらうことが大切です。 - 部長候補

企業全体の変革を推進する役割が期待されます。全社的な視点をもち、会社全体の利益を最大化するために行動し、事業レベルの課題を解決する力を養えるようサポートしましょう。

上級管理職(部長)向けの研修

上級管理職(部長)向けの研修では、これまでとはまったく異なる視点をもたせることが重要です。

まず、財務や経営に関する知識を深め、さらに高度な思考力、判断力、実行力を養う研修が効果的です。例えば、財務分析や戦略的思考を学ぶコースを取り入れることで、経営の視点をもつことができます。

また、上級管理職は自分を律しながら、周囲を鼓舞し続ける必要があります。このためには、リーダーシップ研修やアセスメントを活用し、自己評価と成長の機会を与えることが有効です。

さらに、昇格時から数年後、経営幹部に登用される前まで、長期的に段階的な能力開発を計画することも重要です。持続的な成長を促すことで、組織全体の強化につながります。

経営幹部向けの研修

経営幹部には、強力なリーダーシップとイノベーティブな資質が求められます。また、常に自分を律し、客観的に判断する能力も必要です。これらは具体的に、「ビジョンを示す力」「問いを立てる力」「人間力」の3つに分かれます。

このようなスキルを身に付けるには、自分の思考や行動の癖、感情の傾向などをよく知ることが重要です。例えば、360度評価を利用して、自分自身の評価と周囲からの評価のギャップを把握することが役立ちます。

さらに、一貫性のある意思決定には、自身の価値観に基づく信念が欠かせません。信念を明確にするためには、対話型研修を取り入れることが効果的です。第三者との対話を通じて、自分の信念を言語化し、深めていきます。

また、経営学だけでなく、世界史や生命科学など幅広い分野の知識を身に付けることも重要です。これにより、教養(リベラルアーツ)を養い、良質な問いを立てる力を育てます。経営幹部は多面的な視点をもつことで、より深い洞察力を発揮できます。

さらに、社外の専門家からコーチングやカウンセリングを受けられる環境を整えることも大切です。これにより、不安やストレスを自己処理できるサポート体制を構築し、健全な意思決定を行うための基盤を築きます。

階層別研修の具体的な実施手順

階層別研修の基本の流れを5つのステップに分けて詳しく解説します。

ステップ1|人材育成の指針を明確化する

企業のミッション、ビジョン、バリュー(MVV)や長期事業計画を踏まえて、人材育成の指針を明確にします。これは、経営陣や人事部門、管理職が基本的な姿勢を共有するために重要です。

具体的には、企業の目指す方向性や価値観を明文化し、それに基づいてどのような人材を育てたいかを定義しましょう。

ステップ2|人材ニーズをヒアリングする

人事部門だけで完結させず、現場の声を積極的にヒアリングします。現場のマネージャーや社員から直接意見を聞くことで、実際のニーズや課題を正確に把握できます。その結果、理論だけでなく、現実に即した研修の設計が可能になります。

現場で必要とされるスキルや知識、または既存の問題点などを収集し、研修に反映させましょう。

ステップ3|階層別の人材要件を定義する

階層ごとに求められる人材要件を定義します。具体的には、「どのような人材になってほしいか」「どのようなスキルを求めるのか」を明確にします。

ステップ4|階層別の育成要件を整理する

ステップ3で明確にした各階層の役割やスキル要件に基づいて、具体的な育成要件を整理します。どのように社員を育成していくかの体系図を作成し、プログラム案を検討しましょう。

新入社員には基礎研修、中堅社員にはリーダーシップ研修、管理職には戦略的思考研修など、各階層に合わせた育成プログラムを考案します。

ステップ5|具体的な研修内容を決定する

最後に、体系図を指針として、具体的な研修内容を決定します。研修で扱う内容を視覚的に示す資料や、詳しいカリキュラムを作成し、実際に研修を実施しましょう。

まとめ

昨今、階層別研修をさらに効果的に行うため、各階層で登用前、登用時、登用後(プレ・オン・アフター)と継続的に研修を実施する企業が増えてきています。

以前は終身雇用を前提としていた階層別研修ですが、人材の流動化への対応やキャリア自律のニーズ、イノベーション人材の創出などの期待など、今の時代に合わなくなってきているからです。

階層別に研修することで、参加者は各階層の役割を認識し、必要な能力を高めることができます。会社全体の目的に沿った人材育成をするため、社員育成の体系図を作り、個々の研修を効果的に機能させ、会社の発展に資するものにすることを意識して取り組みましょう。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、若手社員から管理職、上級管理職まで、各階層に必要なスキルを習得するためのさまざまな研修プログラムを提供しています。ぜひお気軽にご相談ください。

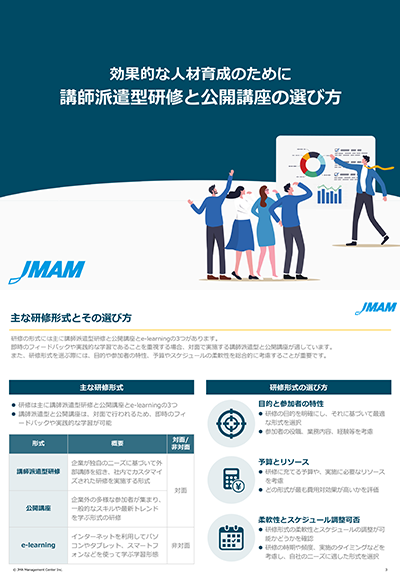

解説資料|講師派遣型研修と公開講座の選び方

研修を選ぶ際に考慮すべき重要なポイントとは

中小企業の人事担当者は、限られた予算や人的リソースで効果的なプログラムを提供する方法に課題を感じています。本紙では、これらの悩みを解決すべく、研修形式の選び方、各形式のメリット・デメリット、活用例等を詳しく説明しています。

- 主な研修形式とその選び方

- 講師派遣型研修、公開講座のメリット・デメリット

- 選ぶ際に考慮すべきポイント

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます