- 対象: 全社向け

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

社会人基礎力とは?必要な能力を習得する新人研修と育成のポイント

社会人基礎力は業界や業種を問わず、社会や組織のなかで多様な方々と働き続けるために必要なスキルセットです。人生100年時代を迎えた昨今、社員が長期的なキャリアを築くために社会人基礎力の向上がますます重視されています。

今回は社会人基礎力の重要性と具体的な育成方法について詳しく解説します。社会人基礎力の鍛え方を知りたい方、新人研修プログラムの充実を図りたい方はぜひご覧ください。

関連資料

関連資料

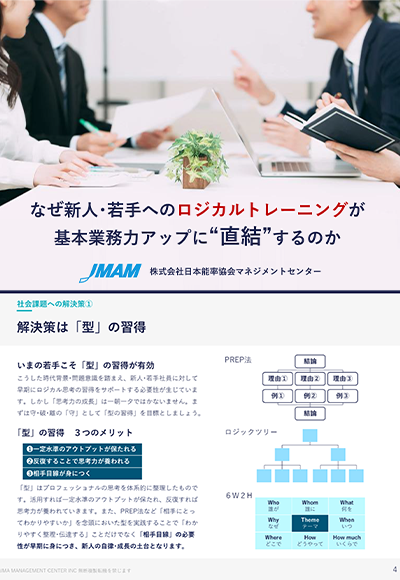

新人・若手社員の「考える力」「読解力」を高める!

なぜロジカルトレーニングが基本業務力アップに“直結”するのか

社会人基礎力とは

まずは社会人基礎力の定義とその定義が生まれた背景をみていきましょう。

2006年 経済産業省が提唱

社会人基礎力は、社会や組織で活躍し続けるために必要とされる基礎的な力として、2006年に経済産業省によって提唱されました。

多くの企業が、即戦力となる人材を求める一方で、学生がもつスキルセットにはギャップが存在していました。

このギャップを埋めるために、経済産業省は社会人基礎力を明確化し、教育機関と企業が共通理解をもつための基盤を整えました。

社会人基礎力は、どの業界・業種でも必要とされる基礎スキルとして、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の3つの能力に分類されます。これらの能力はさらに12の具体的な要素に分かれており、例えば「主体性」「計画力」「協調性」などが含まれます。

2018年 「人生100年時代の社会人基礎力」として新たに定義

近年、寿命の延びにともない「人生100年時代」が現実のものとなりつつあります。従来の一括採用や定年退職といったキャリアパスが変わっていくなかで、私たちは一人ひとりが長期間にわたって多様なキャリアを築くことが求められます。こうした背景から、社会人基礎力の重要性はさらに増しているのです。

この流れを受けて、経済産業省は2018年に「人生100年時代の社会人基礎力」として再定義しました。この概念は、生活環境が変化するなかでも活躍し続けるために必要な力を示すものです。

学生や新入社員にとどまらず、中堅以上のビジネスマンにとっても必要な能力が示されています。

企業における社会人基礎力の重要性

社会人基礎力は、業界や職種にかかわらず、すべての社会人に求められるスキルです。

社員の社会人基礎力を鍛える具体的なメリットは、下記の通りです。

1.主体的なキャリア形成

社員が、自らのキャリアを主体的に考えられるようになります。自らの目標に合わせたキャリア戦略を立て、自律的に成長していく姿勢が養われます。

2.柔軟な対応力の向上

想定外のトラブルに見舞われた際の柔軟な対応力が身につきます。変化が激しいVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代においては、問題解決力や創造性、コミュニケーション力が重要です。これらのスキルがあれば、困難な問題にも臨機応変に対処することができます。

社会人基礎力は、これまでに培った経験や専門的な知識、技術を発揮するための土台となります。社員の社会人基礎力が醸成され、さまざまな知識や経験を積み重ねた先には、将来の管理職候補となる人材も輩出されるようになるはずです。

社会人基礎力を構成する【3つの能力】と【12の要素】

社会人基礎力は、3つの能力に大別された12の要素から構成されています。

能力1 | 前に踏み出す力

答えのない問題に直面しても失敗を恐れずに一歩を踏み出し、他者に働きかけて協力を仰ぎながら粘り強く取り組む力を「前に踏み出す力」と定義しています。次の3要素から構成されます。

①主体性

自分の考えや意思をもって物事に進んで取り組む力のことです。主体性がある社員は、問題を自分事として捉え、指示待ち人間にならずに自分から積極的に行動します。

②働きかけ力

働きかけによって他人を動かし、巻き込む力のことです。働きかけ力のある社員は、目的達成のために積極的に周囲へ呼びかけてチームの力で困難を乗り越えようとします。

③実行力

自ら目的を決め、行動に移す力を意味します。実行力のある社員は、実現可能な高い目標をもち、試行錯誤を繰り返しながら粘り強く物事に取り組みます。

能力2 | 考え抜く力

仕事の現場では、自ら課題を見つけ、改善や解決を求められる場面が多々あります。その際に必要な能力が「考え抜く力」です。問題意識をもって仕事に取り組み、課題の解決策や計画を納得いくまで考える力を意味します。

①課題発見力

前提を疑い、分析によって本質的な課題を明確にする力のことです。課題発見力の高い社員は、情報収集や分析を通じて課題を導き出すことができ、改善の余地を常に見つけることができます。

②創造力

自由な発想や工夫により、新たに価値を生み出す力のことです。創造力が豊かな社員は、前例にとらわれず、既存の考え方やノウハウを組み合わせて新しいアイデアや解決策を生み出すことができます。

③計画力

課題の解決に向けて見通しを立て準備する力です。計画力の高い社員は、期限内にタスクを整理し、必要に応じて迅速に修正することが可能です。

能力3 | チームで働く力

個人の能力を発揮するには、同僚や上司、クライアントなどと協働する力も必要です。年齢、性別、価値観の違う相手と円滑にコミュニケーションを図るためには、次の6要素が重視されています。

①発信力

自分の考えや意見をわかりやすく伝える力です。発信力の高い社員は、周囲の協力を得るために自分の考えや意見を整理し、相手にとって理解しやすい内容と伝え方で伝達することができます。

②傾聴力

相手の話を深く丁寧に聴く力を指します。傾聴力の高い社員は、話しやすい環境や雰囲気をつくり出すことに長けており、相手の意見や真意を引き出せます。

③柔軟性

自分のやり方に固執せず、意見や立場の違いを理解する力です。柔軟性のある社員は、異なる価値観をもつ人々が集まる環境のなかでも互いを尊重し合い、協働することができます。

④情況把握力

自分自身と周囲の動向との関係性を理解する力を意味します。情況把握力のある社員は、置かれている環境や自分に求められている役割を理解し、見通しを立てながら行動することができます。

⑤規律性

一般常識やルール、約束を守る力で、チームワークの土台となります。規律性をもつ社員は、ルールやマナーを理解し、自らの発言や行動を律することができます。

⑥ストレスコントロール力

ストレスの原因を理解し、適切に対応する力です。ストレスコントロール力のある社員は、ストレス発散や考え方の転換などにより、困難な状況でも冷静に対処することが可能です。

社会人基礎力を育てる3つの視点

次に、「人生100年時代の社会人基礎力」で新たに加わった3つの視点について解説します。

視点1 | 学び(何を学ぶか)

「学び」の視点では、「学び続けることを学ぶ」ことが重視されます。平均寿命の延伸や雇用形態の多様化にともない、働き続けるためには常に新しい知識やスキルを習得し、アップデートする姿勢が重要です。

またリカレント教育(社会人の学び直し)も普及するなか、今後は社会人になってからも自分自身のキャリア形成を考え、働きながら学ぶことが求められます。

視点2 | 統合(どのように学ぶか)

「統合」の視点では、これまでの自分自身の経験を振り返り、知識やスキル、キャリアを組み合わせてひとつにまとめ上げる意識が求められます。

場合によっては、目的の実現を目指す過程で、周囲の方々の能力と補完し合うことも有効な手立てとなります。そのためにも視野を広くもち、多様な出会いや機会が得られる環境を探すことも必要となるでしょう。

視点3 | 目的(どのように活躍するか)

「目的」の視点では、社会や組織において自己実現や社会貢献を行うため、どのように行動すべきかを考える意識が求められます。

活躍する人材であり続けるには、社会や組織から求められる役割や期待と自らの学びや成長を結びつけて考える必要があります。

この視点をもって具体的な目標を設定し、実際にアクションを起こすことで、主体的にキャリアを切り拓くことができます。

社会人基礎力の鍛え方

次に、社員の社会人基礎力を向上させる方法を4つの例をあげて紹介します。

チャレンジしやすい環境をつくる

社会人基礎力のひとつである主体性は、自らが考えた意見をさまざまな場で発信、提案することで培われる能力です。心理的安全性が高い環境で育まれるといわれています。

心理的安全性とは、安心して自分らしく意見を述べ、行動できる状態のことです。

心理的安全性のある職場においては、自らの意見を率直に述べる機会が与えられ、その意見を先入観なく公平に受けとめてもらえます。チャレンジしやすい環境に後押しされて経験を重ねるなかで、自ら考えて判断し、アクションできる姿勢が養われるのです。

心理的安全性の高い環境をつくる方法については、こちらの記事で解説しています。

意見交換の機会をつくる(グループワーク、1on1など)

1on1やグループワークの実施により、主体性をはじめ、「考え抜く力」や「チームで働く力」が鍛えられます。

1on1は、自主性を育み、成長を促したいときに適した手法です。対話を通じて部下が自分自身の課題に気付けるようになります。また、上司からのフィードバックを受けて自ら解決策を考え、主体的に行動に移すための学びの場にもなります。

1on1よりもさらに能動的な学びの場となり得るのが、グループワークです。複数名で同じ課題に取り組むことから、互いの役割分担を意識しながら協力し合う力が養われます。

そのほか、下記のような幅広い社会人基礎力の育成にも役立ちます。

- 主体性

- 問題発見力

- 傾聴力

- 発信力

- 柔軟性

こうした社内における意見交換の場は、社員の社会人基礎力を引き出し、成長を後押しする機会となります。

クリティカルシンキング・ロジカルシンキングを鍛える

クリティカルシンキングとロジカルシンキングは、社会や経済の急速な変化にともない、ビジネスの現場で発生する複雑な問題の解決を図るべく、その必要性が増しています。

クリティカルシンキングは「批判的思考」と訳され、「考え抜く力」の向上を助けます。根拠のある情報を基に前提を疑って本質的な課題を捉え、論理的で偏りのない思考を目指す考え方です。

また、類似の思考法であるロジカルシンキングは、論理的な矛盾なく、意見や主張を筋道立てて考え、結論へと導くための考え方です。

この両者は相互補完的な関係にあります。双方の理解を深めることで、問題解決力の育成におけるシナジー効果が生まれます。

ストレスマネジメントの方法を実践してもらう

ストレスコントロール力の向上には、ストレスマネジメントの方法を実践してもらうことが有効です。

具体的な方法として、セルフモニタリングとストレスコーピングを紹介します。

セルフモニタリング

セルフモニタリングは、自分自身を観察して客観的に心の状態を把握する手法です。ストレスを感じたときにその内容を記録し、振り返りを行います。例えば、次のような内容を書き出します。

- ストレスを感じた状況

- 思考

- 気分

- 身体の反応

- 行動

セルフモニタリングを継続すると、ストレスの原因となる刺激や、ストレス下で起こり得る心理状態などを把握できるようになり、自己理解が深まります。

ストレスコーピング

ストレスコーピングは、ストレス対策としての有効性が知られる手法で、大きく3種類に分類されます。

- 問題焦点型コーピング:ストレスの原因に働きかけ、根本的な問題解決を目指す

- 情動焦点型コーピング:ストレスの原因ではなく、ストレスの捉え方や、そこから生まれる感情に焦点を当てる

- 気晴らし型コーピング:食事や運動、趣味などを楽しむことでストレスを解消させる

ストレッサーやそのときの状況などを勘案して、適した方法を選択することが大切です。

社会人基礎力を鍛えるおすすめの社員研修

社会人基礎力を効率的かつ効果的に鍛える方法のひとつが社員研修です。JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、新人・若手社員向け社員研修を提供しています。

社会人基礎力を鍛える新人教育について、下記の無料配付資料で詳しく説明しておりますので、この機会にぜひご請求の上、ご活用ください。

ここからは、JMAMが実際に提供する社会人基礎力の向上におすすめの社員研修を紹介します。

キャリアスコープ

キャリア開発に対する自律意識の醸成を目的とした2日間コースです。対象は、入社後3年目程度の若手~中堅社員を想定しています。実施形態は対面型とオンライン型から選択可能です。

詳細は「自分のキャリアに責任がもてるキャリアスコープ」をご覧ください。

論理的コミュニケーションコース

論理的に読む・聞く・話す・書くスキルを学習する2日間のコースです。論理的でわかりやすい話し方を身に付けたい中堅・リーダークラスの社員を対象としています。実施形態は対面型とオンライン型の2種類です。

グローバル化する社会において、さまざまなバックグラウンドをもつ方々とのコミュニケーションに不可欠な論理性の向上を目指します。

オリジナルCD(音声)教材、ケース討議、ロールプレイング、プレゼンテーションなどの幅広い研修技法が採用され、実践的な学びが可能です。

詳細は「多様化社会に通用する論理的コミュニケーションコース」をご覧ください。

チームワーキング研修

激しい社会の変化と個人の多様化が進む、現代の経営環境に欠かせない「チームを動かすスキル」の習得に着目した研修です。

実践を踏まえた議論を行うため、対象者は、部下をもつ既任管理者が推奨されており、3か月以上経過した新任管理者の参加も可能です。月1回の半日研修を合計で3回行います。実施形態は、オンラインによる双方向研修です。

詳細は、「チームワーキング研修」をご覧ください。

まとめ

社会人基礎力は、新人や若手社員にとどまらず、あらゆるビジネスパーソンに必要な能力です。

人材育成のプランや評価基準に社会人基礎力の観点を取り入れることで、長期に活躍する人材の育成に貢献できるでしょう。

また社会人基礎力を確実に身につけることは、企業が社員に一方的に教育を施すだけでは効果が薄く、社員自らが自発的に能力を身につける前向きな姿勢が一番重要になります。

入社したての成長意欲の高い新人の時期は、まさに社会人基礎能力を身につけるベストなタイミングです。

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、体系的・実践的な教育プログラムを通じて「自ら育つ環境づくり」をサポートしており、ビジネススキルの育成や組織開発など、経営課題に合わせてご支援いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

なぜ新人・若手へのロジカルトレーニングが基本業務力アップに“直結”するのか

新人・若手社員の「考える力」「読解力」を高める!

新人・若手社員への考える・整理するなどの「ロジカル思考」を高めるトレーニングの有効性や、ロジカル思考の習得・現場浸透の方法等について解説しています。

- 社会課題「ロジカル思考の低下」の背景

- 新人業務における「ロジカル思考」の重要性

- ロジカル思考力を付ける解決策等

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます