- 対象: 全社向け

- テーマ: 人事制度・評価

- 更新日:

労働生産性とは?向上のメリットや方法、計算式をわかりやすく解説!

慢性的な労働力不足が続くわが国では、労働生産性の向上がすべての企業にとって重要なテーマです。しかし、定義がわかりにくいと感じる方もいらっしゃるでしょう。本記事では、労働生産性の意義、計算式、労働生産性向上のメリットなどをわかりやすく解説します。

関連資料

関連資料

人材の価値を最大限に引き出すJMAM支援サービスのご案内

人的資本の可視化と育成ハンドブック

労働生産性とは

労働生産性とは、企業活動によって労働者1人あたり、または労働時間1時間あたりどの程度の成果を生み出しているかを測定するための指標です。数値が高いほど、少ない労働力でより多くの成果を獲得していることを示します。

逆に、数値が低いほど投入した労働力が効率的に活用できておらず、十分な成果が得られていないと考えられるため、原因を調査し早急な対策が必要といえるでしょう。

なお、労働生産性は成果の捉え方により、「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」に分けられます。

物的労働生産性

物的労働生産性は、投入した労働力に対して生み出された成果を、商品の「生産量」を用いて労働生産性を計算する考え方です。物理的に存在する商品の数量や重量を生産量として使用するため、計算がわかりやすいメリットがあります。物的労働生産性を計算することにより、従業員による生産活動の効率性を把握できます。

付加価値労働生産性

付加価値労働生産性では、投入した労働力に対して企業活動によって新たに生み出された価値である「付加価値額」を成果と考え、労働生産性を計算します。

付加価値額の計算方法は複数ありますが、売上額から原価を控除した「粗利」が一般的に利用されます。付加価値労働生産性により、投入した労働量に対してどれだけの価値が新たに生み出されたか把握可能です。

労働生産性の向上が必要な理由

ここでは、日本企業でなぜ労働生産性の向上が必要とされているのか、その主な理由を3つご紹介します。

労働力人口の減少

わが国では少子高齢化が進み、今後さらに労働力人口が減少していくと考えられています。ここで、労働生産性が現在の水準のままであれば、人手が減った分だけ企業の生産力も低下してしまいます。

したがって、企業が事業を継続、成長を続けていくためには、従業員一人ひとりの労働生産性の向上が不可欠になっています。

優秀な人材の確保

労働生産性の向上により、労働時間が短縮し休暇の取得しやすい職場環境になれば、従業員はこれまでよりも多くのプライベートな時間を確保できます。

近年、国を挙げて働き方改革が推進されており、時間と場所にとらわれない新しい働き方が注目されています。働き方が多様化し企業間での人材獲得競争が激化するなかで優秀な人材を確保するためには、働き方改革を積極的に推進しワークライフバランスを重視した魅力的な職場を構築する必要があるといえるでしょう。

国際的な企業競争の激化

デジタル技術の急速な発展、市場のグローバル化により、国際的な企業競争は以前にも増して激化しています。

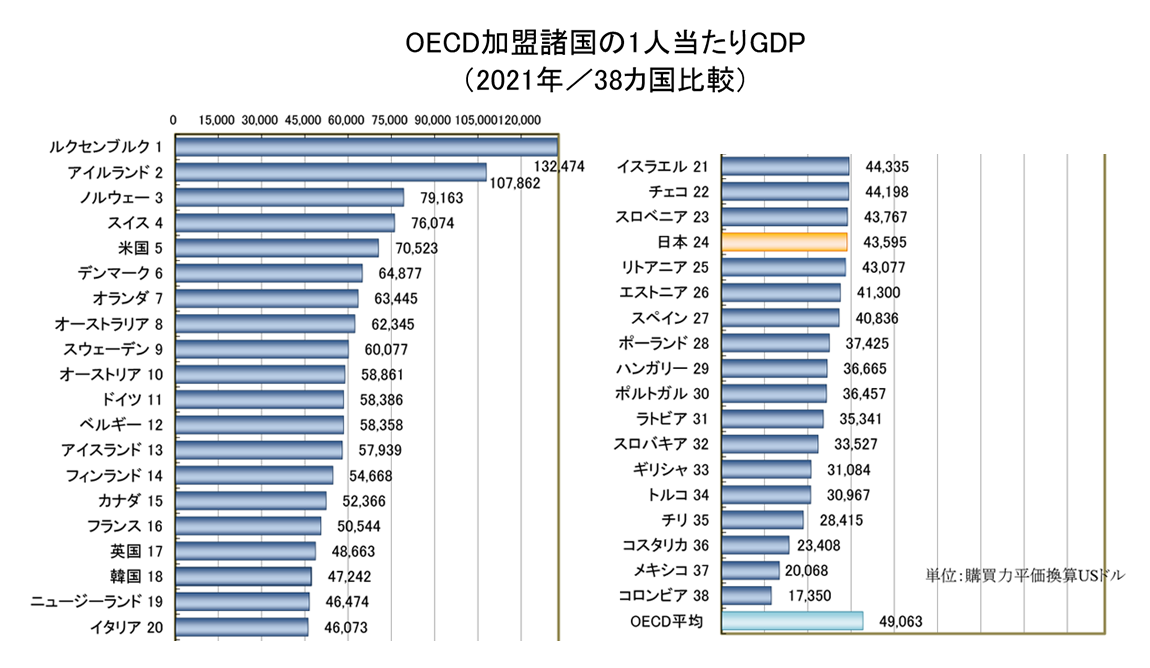

公益財団法人 日本生産性本部の調査によると、2021年のわが国の労働生産性はOECD加盟38カ国中29位と低い水準にとどまっており、同品質の商品を販売する場合には価格面で不利な状況といえます。今後もグローバル市場で競争力を強化するためにはさらなる労働生産性の向上が必要です。

【引用】公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2022 p5 OECD加盟諸国の労働生産性(2021年・就業者1人当たり/38カ国比較)」

https://www.jpc-net.jp/research/assets/pdf/report_2022.pdf

人的資本経営との関係性

ここで、近年注目を集めている「人的資本経営」と労働生産性の関係性について触れておきます。

人的資本経営とは

人的資本経営とは、人材を「資本」と考えてその価値を最大限に引き出すことにより、中長期的な企業価値の向上を目指す考え方です。

わが国では、高度成長期以降、採用した従業員を定年まで雇用継続する「終身雇用制度」が多くの企業で採用され、人材は「資源」と考えられてきました。長期での雇用が前提となるため、毎年新卒を一括採用し、さまざまな職種を経験してもらうために異動が活用され、ここでは「採用」と「人員配置」が重視されてきたといえます。

しかし、少子高齢化で労働人口が減少を続け、コロナ禍を経て働き方が多様化するなかで、これまでのように人材を「資源」として捉える考え方だけでは十分に機能しなくなってきました。人材の価値を最大化して持続的な成長をしていくためには人材の「育成」と「評価」が重要になっており、このため人的資本経営が注目を集めています。

労働生産性と人的資本経営との関係性とは

2023年3月期より、有価証券報告書を作成する大企業に人的資本の開示が義務付けられました。

【参考】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html

近年、国内国外を問わず投資家をはじめとするステークホルダーが、企業の将来性を判断するにあたって決算数値などの財務情報だけでなく、非財務情報である「従業員の成長のための企業の取り組み」を重視するようになっています。

しかし、従業員育成のための投資が企業の業績や労働生産性に与える効果を客観的に証明するのは難しく、労働生産性と人的資本投資の関係についてはさまざまな研究がなされています。

そのようななか、人的資本経営は労働生産性にプラスに作用すると結論づけている研究も存在します。人的資本経営に基づいて企業が行うOJTやOff-JT等の人的資本投資(教育、訓練、人材投資)により、従業員に継続的な学習機会が設けられることで、スキルアップの促進と意欲・エンゲージメントの高まりにつながり、結果的に労働生産性の向上が期待できるというものです。

労働生産性の向上により得られるメリット

ここからは、労働生産性の向上により企業が得られるメリットを4つご紹介します。

労働力不足の解消

少子高齢化により将来にわたって豊富な労働力が期待できない中、労働生産性が向上すれば少ない労働力でこれまでと同等、もしくはそれ以上の成果が期待できます。また、時間外労働が減少することで労働環境が改善することで、離職率の低下につながるとともに、採用活動にも有利に働くでしょう。このように労働生産性の向上は、労働力不足解消に大変有効といえます。

ワークライフバランスの推進

働き方改革の導入が急速に進み働き方が多様化するなかで、会社の安定性とともにワークライフバランスが重視されるようになってきました。労働生産性の向上により、残業時間・休日出勤が減少し休暇の取りやすい職場になれば、ワークライフバランスの推進につながり、従業員のモチベーション向上も期待できるでしょう。

コストの削減

残業や休日出勤などの時間外労働が減ることで、企業は人件費や水道光熱費などのコストを削減できます。削減により得られた資金を業務効率化のために投資すれば、さらに労働生産性を向上させることも可能です。また、新規事業への投資で、継続的な事業の成長も目指せます。

企業競争力の強化

労働生産性が向上すると利益率が改善し、同業他社よりも効率的に安く商品を提供可能です。このため、生産効率の向上は国際的な企業競争が激化するなか、競走力の強化に不可欠といえます。

労働生産性の計算方法

労働生産性は、「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」のふたつに分けられますので、それぞれの計算方法を具体的に解説します。

物的労働生産性の計算式

物的労働生産性では、「生産量」を成果と考えるため、計算式は次のように示されます。

物的労働生産性=生産量÷労働量(労働者数、または労働者数×労働時間)

計算例:従業員数10人、各従業員の労働時間8時間、商品の総生産数量400個

この場合、労働者ひとりあたりの物的労働生産性は生産量400個を投入した労働量(10人)で除して40個と計算できます。

また、労働時間1時間あたりの物的労働生産性は生産量400個を投入した労働量(10人×8時間)で除して5個です。

付加価値労働生産性の計算式

付加価値労働生産性は、「付加価値額」を成果と考えて以下の計算式で求められます。

付加価値労働生産性=付加価値額÷労働量(労働者数、または労働者数×労働時間)

計算例:従業員数4人、各従業員の労働時間5時間、商品の売上額100万円、原材料費など諸経費合計60万円

この場合、労働者ひとりあたりの付加価値労働生産性は付加価値額(100万円-60万円)を投入した労働量(4人)で除して10万円です。

また、労働時間1時間あたりの付加価値労働生産性は付加価値額(100万円-60万円)を投入した労働量(4人×5時間)で除して2万円と計算されます。

付加価値額の算出方法

付加価値額の算出方法には「控除法」と「加算法」のふたつの計算方法があります。

ここまでにご紹介した付加価値額(粗利)は控除法によるもので、計算式で示すと次の通りです。

控除法:付加価値額=売上高-売上原価

一方、加算法は企業が生産活動によって新たに生み出した価値のうち、人件費や利息支払などで社外に流出してしまった金額を営業利益に足し戻す(加算する)方法です。計算式では次のように示されます。

加算法:付加価値額=営業利益+人件費+支払利息等+動産不動産賃借料+租税公課

労働生産性の評価方法

労働生産性は業種・企業規模・市場環境により大きく異なるため、基準となる客観的な数値が存在しません。

ここからは、計算された労働生産性の数値をどのように評価し、活用していくのがよいか解説していきます。

自社との比較

継続して同一事業を行っている場合、自社の直近と前年・前半期・前四半期の労働生産性を比較することにより、生産効率が向上しているか確認できます。

また複数事業を行っている場合には、事業ごとに労働生産性の推移を把握すれば、より具体的な部門ごとの施策を行えるでしょう。労働生産性の比較は単発で終わらせることなく、継続して行うのが重要です。

同業他社との比較

計算された労働生産性の数値を企業規模の近い同業他社と比較するのも有効です。複数社の数値を分析することで自社の属する業界のおおよその労働生産性が把握できるでしょう。自社の労働生産性と比較することで、生産効率が適正な水準か判断するのに役立ちます。

労働生産性向上のための具体的な方法

労働生産性を向上させるための具体的な方法を5つご紹介します。

なお、労働生産性の計算式では、分母の労働量(労働者数・労働時間)を削減すれば理論上は労働生産性が向上しますが、従業員がいきなり自発的に業務プロセスを改善し、DX化を進めるのには限界があるため、まずは労働生産性向上の必要性について従業員への教育が重要です。

業務プロセスの可視化・改善

従業員に担当している業務をリストにしてもらい、会社として行っている業務を可視化しましょう。これにより部門間や担当者間で重複している業務や複雑で非効率な業務が把握できるため、改善することで業務効率の向上が期待できます。その際、可能な限り業務を定型化することで、異動による引き継ぎにも柔軟に対応可能です。

ノンコア業務の外注化

IT環境の発展、クラウドサービスの普及により、経理や給与計算などのバックオフィス業務を中心にさまざまなアウトソーシングサービスが提供されるようになりました。社内で対応した場合と外注した場合のコストメリットを慎重に試算する必要はありますが、ノンコア業務を外注化し、コア業務に人員を集中することで売上・利益を拡大しながら労働生産性の向上も期待できます。

ITツール・システム導入による業務のDX化

手作業、手集計、繰り返しの単純作業、定型作業などの自動化できる業務については、ITツール・システム導入によりDX化を進めることで、労働生産性が飛躍的に向上します。また、自動化には人為的なミスを未然に防止できるメリットもあります。

ただし、ITツール・システム導入時の業務負荷が大きくなることが多く、従業員の協力が不可欠なため、導入目的を周知し理解してもらうことが重要です。

従業員の労働環境・処遇の改善

労働環境や給与などの処遇の改善は、従業員の労働意欲の向上、不満の解消につながり、結果として労働生産性の向上に寄与します。

従業員の意見・要望を丁寧にヒアリングし、働きやすい職場環境 ・公平な評価制度を整えましょう。

従業員の研修制度の充実

わが国では、企業の内部留保が増える一方で、人に対する投資は低いという傾向にあります。労働生産性の向上を考えるうえで、従業員の研修制度を充実させるのも重要です。人的資本投資(研修制度への投資)を増やすことで、労働生産性の計算式の分子である付加価値額が増え、その結果労働生産性が向上します。

まとめ

本記事では、労働生産性の意義、計算式、労働生産性向上のメリットなどについて解説しました。

労働生産性の向上は、労働力不足の解消、ワークライフバランスの向上につながり、企業が働き方改革を推進し、今後も安定して成長を続けていくために必要不可欠といえるでしょう。

労働生産性の向上にはさまざまな方法がありますが、人的資本経営に基づいて行う人的資本投資もその一手といえます。従業員に継続的な学習機会を設けることで、従業員のスキルアップを促進し、意欲やエンゲージメントを高め、結果的に労働生産性の向上につながります。

ぜひ本書を参考に、今後の企業成長に向けた労働生産性向上の取り組みについて検討してみてください。

人的資本の可視化と育成ハンドブック無料提供のご案内

日本においても推進する取り組みが本格化している「人的資本経営」。株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、「人的資本の可視化」と「人材育成施策の改善」を支援するサービスを提供しています。下記URLにて、「人的資本の可視化と育成ハンドブック」を無料でご覧いただくことが可能です。

人材の価値を最大限に引き出すJMAM支援サービスのご案内

- 人的資本経営が注目される背景

- 情報開示をする際のポイント

- 具体的にどう測るのか

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

日清食品ホールディングス|ヘビーユーザーを全社に広げ、創造的活動の時間を生み出す

日清食品ホールディングス|ヘビーユーザーを全社に広げ、創造的活動の時間を生み出す -

ライオン|「自律した個」の関係性から生まれる組織の創造性

ライオン|「自律した個」の関係性から生まれる組織の創造性 -

リカレント教育促進の支援を いま、日本の未来に必要な“学び”とは

リカレント教育促進の支援を いま、日本の未来に必要な“学び”とは

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます