- 対象: 人事・教育担当者

- テーマ: 人事制度・評価

- 更新日:

OKRとは?組織力を高める目標設定の手順や運用方法、導入事例などを解説

目標管理の方法として、OKRに注目が集まっています。Googleやメルカリなどの大手企業も導入しているOKRとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

この記事では、自社にOKRを導入したいと考えている担当者に向けて、OKRの特徴や運用方法について解説します。導入事例についても触れるため、ぜひ参考にしてください。

関連資料

関連資料

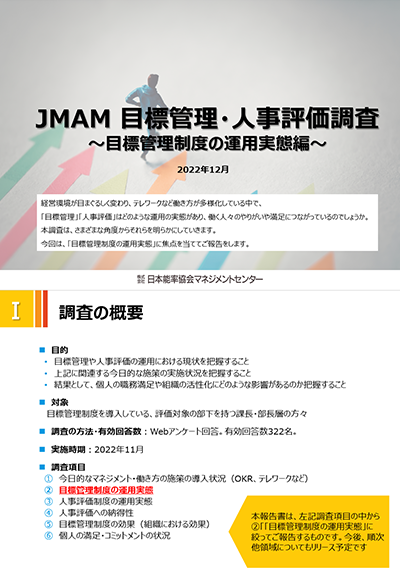

目標管理制度の運用実態について調査結果をまとめました。

JMAM 目標管理・人事評価調査資料はこちら

目標管理に重要なOKRとは

OKRは、「Objectives and Key Results」を略した表現です。「Objective」は目標、「Key Results」は成果指標を表しており、OKRは目標を管理するためのワークフレームを指します。

OKRは、Objectivesとして大きい目標を立て、それを達成するための定量的な指標をKey Resultsとして具体的な目標を設定し、達成状況を明確に測定できるようにする点が大きな特徴です。

組織の目標と個人の目標を連動させることが可能なため、一体感を醸成させやすい目標管理手法だといえます。

OKR以外の目標管理手法や、目標管理のメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

OKRを導入する主な目的とは

OKRの導入は、組織と社員が一丸となるのに効果的です。

例えば、

Objectivesで「業界のトップシェア獲得」と設定したとします。

Key Resultsはその達成のための指標なので、

「売上○○○○円を達成する」

そのために「顧客数を○人増やす」「問い合わせ件数○件にする」「有効商談数を○%向上させる」といったものがそれに当たります。

さらにこれを達成するために、各部署・各個人へと目標をブレイクダウンします。

このようにOKRを設定すると組織と個人の目標が連動するため、ビジネスを進めやすくなります。各企業で組織のあり方や人事評価の改革が行われており、国内でもOKRを導入する企業は着実に増えています。

OKRの特徴・ポイントとは

OKRにはさまざまな特徴があります。ここでは、OKRの特徴や押さえておくべきポイントについて解説します。

短期間で効果測定が行われる

OKRは、短期間でスムーズに効果を測定できます。OKRの一般的なサイクルは1~4カ月程度です。細かい目標を設定してこまめに達成率を見直せるため、成果につながる目標管理を効率的に実現できます。

目標の達成率が具体的

OKRは、具体的な数値で目標を設定する点が特徴的です。そのため、目標の達成状況についても客観的で明確な評価を下せます。

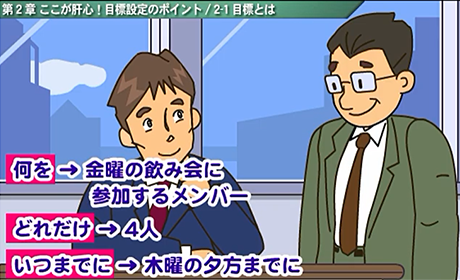

【参考】SMARTとは

OKRを設定するときは、SMARTというフレームを活用すると便利です。SMARTは具体的な目標を設定するために必要な要素を表しています。

・「Specific(明瞭)」

・「Measurable(測定可能)」

・「Attainable(達成可能)」

・「Relevant(関連性)」

・「Time-bound(期限)」

の5つの要素の頭文字をとり、SMARTと表現されています。

組織で目標を共有する

OKRには企業と社員の足並みをそろえるという目的があるため、個人の目標は企業方針にあわせる必要があります。目標設定の際に企業方針を意識させると、それぞれの社員に企業方針が浸透しやすくなります。

給料に影響しない

基本的に、OKRは昇給などの評価に影響を与えないような位置付けにすることが求められます。OKRで設定する目標の難易度は、本人が所属しているチームや具体的な業務内容によってもそれぞれ異なります。OKRが給料に影響する場合、目標を達成するうえでの弊害となる可能性もあります。

OKRと混同されやすい用語との違い

OKRと似ている言葉は複数あります。ここでは、混同されがちな用語とOKRの違いについて解説します。

MBOとの違い

MBOも、組織と個人の目標を統一的に管理するための方法です。ただし、OKRとは異なり、MBOは人事評価にも活用されるため、個人が設定した目標は周囲と共有せずに管理する点が大きな特徴です。MBOの効果測定は1年ごとに行う企業が多く、目標を決定する際の基準は企業によってそれぞれ異なっています。

KPIとの違い

KPIとは、最終的な目標を達成するためのプロセスにおいて定める、具体的数値目標のことです。OKRを達成するために必要なことを洗い出し、それに対して定量的な目標を設定します。

KPIを設定すれば、最終的な目標を達成するために必要な行動を意識しやすくなるでしょう。ただし、KPIを設定しすぎると、特に重要なタスクがわかりにくくなる可能性もあります。

KGIとの違い

KGIは売上高や成約数など、企業にとっての最終目標のことをいいます。KGIは最終目標、KPIはKGI達成のための具体的な指標です。

OKRとの違いは、KGIは達成100%を目指すのに対し、OKRは60〜70%の達成度で成功とみなす点です。また、KGIは部署ごとに独立して設定する場合もある一方、OKRは全社的な目標として、企業―部署―個人が連動していくことが違いとしてあげられます。

ノルマとの違い

ノルマとは、達成すべき最低限の基準のことです。ノルマは必ずクリアする必要があるため、社員はノルマを達成したうえでさらに高い結果を残さなければなりません。

一方、OKRでは、本人が達成できそうなレベルよりも少し高いレベルの目標を設定します。これにより、社員は自分のスキルや知識を最大限に発揮して目標達成を目指そうとします。

コンピテンシー評価との違い

コンピテンシー(competency)評価とは、能力が高く組織にとって優秀な社員に共通する行動の特徴・特性を分析し、その結果を基準にして人事評価を行う手法です。

コンピテンシー評価とOKRの主な違いとしては、目標達成状況が人事評価に直結するかどうかや、社員の行動特性に着目した基準を定めるかどうかがあげられます。

360度評価との違い

360度評価とは、評価対象者1人を複数の関係者が評価する客観的で納得感のある人事評価を目的とした手法です。複数の部署や、さまざまな立場の関係者の評価を参考にします。人事評価が主たる目的かどうかが、OKRとの大きな違いです。

OKRを導入するメリット

次に、企業がOKRを導入する具体的なメリットについて解説します。

OKRの導入は会社のフェーズや規模によって合う・合わないがあるといわれますが、仕組みが根付けばどのような組織にもメリットはあります。現状の組織課題や経営目標と照らし合わせて、必要と感じた場合は導入を前向きに検討しましょう。

業務の優先順位を把握しやすい

OKRを設定すれば、社員は業務の優先順位を把握しやすくなります。目標が共有されているため、特に重要な業務について社員同士の認識をそろえることが可能です。社員は成果を出すために、効率的に業務を進められるようになります。

会社の方針が浸透しやすい

OKRは企業方針をもとに設定するため、OKRを設定する習慣をもてば企業方針を社員に浸透させやすくなります。すべての社員が同じ方向を向いて仕事に取り組めるため、組織全体が一体感のある活動を進められます。

エンゲージメントがアップしやすい

エンゲージメントとは、企業に対する社員の愛着心のことです。OKRを設定すれば社員の組織に対する貢献度を評価しやすくなり、エンゲージメントの上昇につながります。

新型コロナウィルスの感染対策のためにリモートワークを導入する企業が増えており、社員同士が離れた場所で働く機会が増えました。このような状況においても、企業方針を反映したOKRを設定すれば企業の一体感を醸成できます。

OKRを導入・運用する流れ

OKRの導入・運用は、下記の8ステップで進めます。

- ステップ1|OKRの導入検討

- ステップ2|OKRの導入準備

- ステップ3|企業OKRの設定・調整

- ステップ4|チームOKRの設定・調整

- ステップ5|チームOKRのすり合わせ

- ステップ6|個人OKRの設定・調整

- ステップ7|定期的なレビュー・フィードバックの実施

- ステップ8|最終レビューの実施

各ステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|OKRの導入検討

まずは、組織課題を踏まえて、OKRの導入が本当に有効かを検討します。OKRの導入はあくまでも手段であるため、ほかの解決策も考慮しなから導入を決定することが大切です。

その際に「OKRで何を解決したいのか」を明確にし、導入目的を定めます。例えば「自発的に挑戦する社員が生まれず、保守的な組織になっている」場合は、「OKRで社員の自主性を育む」ことが導入目的となります。

OKRの導入が有効と判断したら、経営層に合意を得ましょう。新しい仕組みを組織に浸透させるには、経営者のメッセージや幹部の先導が求められます。経営層が強い意思で導入を進めることが、迅速な運用開始と定着につながります。

ステップ2|OKRの導入準備

OKRの導入時期・範囲を設定しましょう。企業全体に導入するか、一部の部門で導入するかなどを検討します。

またOKRの効果を最大限発揮させるには、全社員がOKRを正しく運用する方法を理解する必要があります。研修などで必要な知識をインプットし、導入における不安や疑問点を事前に解消しておきましょう。

なおJMAM(日本能率協会マネジメントセンター)では、目標管理制度の運用に必要な「目標設定のスキル」を高めるための研修を提供しております。ご興味のある方は下記から詳細をご覧ください。

ステップ3|企業OKRの設定・調整

企業全体で達成すべき企業OKRを設定しましょう。

企業OKRは、経営層のみで決定しないことが重要です。当事者意識を育むためにも、社員の意見を取り入れて調整しましょう。

ステップ4|部署OKRの設定・調整

企業OKRを設定できたら、部署のOKRを設定します。具体的には、企業OKRのKR(Key Results)の中で自分たちの部署が貢献できそうなものを、O(Objective)に設定します。

ステップ5|部署OKRのすり合わせ

部署OKRがすべて整理できたら、全部署ですり合わせをしましょう。一貫性や整合性があるか、抜け漏れがないかを確認します。ほかの部署が設定したOKRと比べて、目標の方向性とレベルが合っているかを確かめることが大切です。

また、目標達成のために部署間で協力が必要な場合もあります。事前に連携方法を確認し、お互いにサポートできる体制を整えましょう。

ステップ6|個人OKRの設定・調整

企業OKRと部署OKRが固まったら、これらを踏まえた個人OKRを設定します。部署のメンバーや上司と1on1ミーティングなどで相談しながら決めるとスムーズです。

個人OKRが決まったら、自部署のほかのメンバーと調整します。「達成可能な目標か」「協力が必要な部分はあるか」などを、お互いに確認しておきましょう。

ステップ7|定期的なレビュー・フィードバックの実施

個人OKRを設定した後は、週1回または隔週1回で「チェックイン」をして進捗確認をします。

チェックインとは進捗を確認するための短時間で行う儀式を意味し、OKRではこのチェックインが大きな役割を果たします。うまくいっていない原因について言い訳をするのではなく、現段階の進捗状況、課題、達成に向けた具体的なアクションを整理します。

社員のアクションに関して改善すべき点や疑問・不安な点があれば、直属の上司がフィードバックを行いましょう。早期に解決することで目標達成に近づくだけでなく、コミュニケーションを取ることで相互に納得感を得ることができ、モチベーションの向上にもつながります。

また、目標があっていないと、達成率が低くなる可能性があります。必要があれば、最初に設定した目標を見直して再設定しましょう。

ステップ8|最終レビューの実施

それぞれの部署や個人のOKRの達成具合を検証し、取り組みを評価します。達成率だけでなくプロセスも確認しながら、総合的に評価するのがポイントです。結果やその要因などを分析することで、目標が適切であったかどうかを判断できます。

分析結果は組織全体に共有し、次期の企業OKR設定に活かしましょう。これにより、より効果的な目標設定と達成が可能となります。

OKRの目標設定の方法

OKRを決めるにあたっては、下記のような手順で決めていくとスムーズです。

- 達成目標(Objectives)を設定する

- 主要な成果(Key Results)を設定

- 自己申告指標(自信度)を確認する

手順を詳しく解説します。

達成目標(Objectives)を設定する

最初に達成目標(O:Objectives)を設定します。目指すべき理想の姿をもとに、60~70%の達成が見込める定性的な目標を立てましょう。

定性的とはいえ、何を目指せば良いのか誰もがイメージできるように具体的な内容にしなくてはなりません。

また、現状維持・継続などは避け、達成意欲が高まるチャレンジングな目標にすることが大切です。

主要な成果(Key Results)を設定

次に、主要な成果(KR:Key Results)として、「達成目標に対する、数値で計測できる成果」を目標に設定します。

下記のポイントを押さえて設定しましょう。

- 定量的に測れる

- 客観的に評価できる

- チャレンジングなもの(ストレッチゴール)

KRはOの達成を測るための指標になるため、Oの達成基準を明確にした上で設定することが大切です。

自己申告指標(自信度)を確認する

KRの設定後は、自己申告指標(自信度)を確認してください。

自己申告指標とは、達成の自信度を10段階で評価したもので、10は必ず達成できることを、0は達成不可能であることを意味します。

自己申告指標が5~6レベルであれば、適切なKRだといえます。度合いが低すぎたり、高すぎたりする場合は調整して、最終的なKRを決定しましょう。

OKRを効果的に導入・運用する際のポイント

OKRを導入する際に、留意したいポイントが2つあります。

- トップダウンだけでなく、ボトムアップの意見も取り入れる

- OKRの結果ではなく、プロセスを評価する

それぞれ詳しく説明します。

トップダウンだけでなく、ボトムアップも取り入れる

OKRを効果的に導入・運用するには、トップダウンのアプローチに加えてボトムアップも取り入れましょう。トップで決めた目標を一方的に社員に提示するだけでは、目標達成と日々の業務とが結びつかず、自分事としてとらえることが難しくなります。

企業全体のOKRを実現するためにも、社員一人ひとりがどのように目標達成に貢献できるのか、具体的に何をすべきなのかを考えるきっかけをつくることが重要です。

OKRの結果ではなく、プロセスを評価する

OKRの達成度をもとに人事評価をするのは避けましょう。達成度が良ければ昇給・昇格につながると思わせてしまうと、達成しやすい不適切なOKRを設定してしまう場合があります。

実現が容易な目標を立ててしまうと、達成のための思考や努力が生まれず、OKRの導入目的が果たせなくなってしまいます。

OKRは人事評価のための手段ではないことを理解し、達成度ではなくプロセスを評価するようにしましょう。目標達成のための行動や思考プロセスを評価することで、社員自身がより効果的なアクションを自発的に探すようになります。

【職種・業種別】OKRの具体例

業種・職種別のOKRの具体例を紹介します。また、KGI・KPIを用いる場合の一例も示します。両者を比較して、その違いも理解しておきましょう。

営業

営業職の場合、次のようなOKRを設定することができます。

- 目標(O):売上を上げる

- 達成指標(KR):新規顧客のみの売上1億を達成する

また、KGI・KPIを用いる場合の一例は次の通りです。

- KGI:売上前年比1.5倍

- KPI:訪問件数月〇件、見込み客の成約率〇%

マーケティング

マーケティングの場合、次のようなOKRを設定することができます。

- 目標(O):市場でのシェアを拡大させる

- 達成指標(KR):ブランド認知度を50%上げる

また、KGI・KPIを用いる場合の一例は次の通りです。

- KGI:売上前年比1.5倍

- KPI:新規リード獲得数〇件、Webセミナー参加〇人

人事

人事の場合、次のようなOKRを設定することができます。

- 目標(O):働きやすい職場にする

- 達成指標(KR):新しい福利厚生を5つ導入する

また、KGI・KPIを用いる場合の一例は次の通りです。

- KGI:従業員満足度を95%以上にする

- KPI:新しい福利厚生を1つ導入する

採用

採用の場合、次のようなOKRを設定することができます。

- 目標(O):プロ人材で構成される経営企画チームを結成する

- 達成指標(KR):リファラル採用を強化する

また、KGI・KPIを用いる場合の一例は次の通りです。

- KGI:半年以内に、経営企画チームで即戦力として働ける人材を〇人採用する

- KPI:応募者数〇件、選考通過率〇%

製造

製造業の場合、次のようなOKRを設定することができます。

- 目標(O):不良品が出ない完全な生産ラインを構築する

- 達成指標(KR):年間クレーム件数0件

また、KGI・KPIを用いる場合の一例は次の通りです。

- KGI:半年以内に、不良率を〇%下げる

- KPI:3か月以内に、作業不良率をなくし部品不良率を〇%下げる

OKRを導入した企業事例

OKRはさまざまな企業が導入しています。ここでは、OKRを導入している企業の事例を紹介します。

メルカリ

メルカリでは、シンプルでわかりやすいOKRを設定しています。

進捗を色で表しており、すぐに状況を把握できるようにしている点が特徴的です。会議において定期的にフィードバックを行い、常にOKRを意識して行動できるようにしています。達成率の目標は50%に設定しており、無理なく楽しみながら挑戦できる環境の構築につながっています。

Googleでは、スピーディに成果を出すためにOKRを導入しています。達成率の目標を70%に設定し、優秀な人材が自分のスキルや知識を最大限に発揮してチャレンジできるようにしました。四半期ごとにOKRの結果と次回のOKRを全社員に共有し、組織全体で目標達成を目指せるように工夫しています。

intel

intelは、ほかの企業に先駆けてOKRの導入をした企業です。同社は、OKRを定めることで組織全体の戦略を明確化し、組織内の連携をスムーズにしました。その結果、経営状態をV字回復させることに成功しました。この事例は、組織全体が共通意識をもって連携すれば、高い成果につながることを示しています。

また高い目標をOKRとして設定することで、大きな利益につなげています。OKRはチャレンジングな目標にすることで、社員の能力を最大限に引き出すことが可能です。

花王

花王では、社員の活力を引き出すことを目的として、2021年度からOKRを導入しました。設定したOKRは花王株式会社だけでなくグループ全体に共有され、各社の社員やリソースを連携できる仕組みが築かれました。これにより、組織が一体となって目標に向かって進む体制を整えたのです。

また、全国レベルを目指すといった高い目標を掲げる例も増えており、組織全体の意欲向上につながっています。

まとめ

OKRを設定すれば、大きな目標達成のために社員が一体となって業務に取り組めるようになります。エンゲージメントも高められるため、OKRを設定する際のポイントを押さえて導入しましょう。

株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、目標管理のための講座をはじめ、さまざまな教育プログラムを実施しています。そして働き方が多様化している現在において、さまざまな角度から調査した目標管理制度の運用実態をまとめました。目標管理、人事評価制度の運用について他社の運用状況と自社を比較したい方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

JMAM 目標管理・人事評価調査

目標管理制度の運用実態編

テレワークなど働き方が多様化している中において、さまざまな角度から調査した目標管理制度の運用実態をまとめました。

- 調査概要/調査モデル

- 組織目標、方針共有、目標展開、設定

- 中間面談、日常支援

- 達成度評価、成長支援

- 提言

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

神戸大学 大学院 原田勉教授|OODAループ 計画より即断即決 ニューノーマル時代を生き抜く組織とは

神戸大学 大学院 原田勉教授|OODAループ 計画より即断即決 ニューノーマル時代を生き抜く組織とは -

中原孝子氏|パフォーマンス・マネジメントにおける アウトプットとその高め方

中原孝子氏|パフォーマンス・マネジメントにおける アウトプットとその高め方 -

メルカリ 木下達夫氏|マーケティングとデータドリブンに基づく最高の従業員体験

メルカリ 木下達夫氏|マーケティングとデータドリブンに基づく最高の従業員体験

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます