- 対象: 管理職

- テーマ: ビジネススキル

- 更新日:

PMF達成の鍵は「フィットジャーニー」にあり。新規事業開発を成功に導く5つの検証ステップ

多くの新規事業がアイデアで終わってしまう背景の1つに、検証プロセスや事業化への道筋が明確に定まっておらず、共通認識をチーム・組織で持てていないことが挙げられます。アイデアを具体化し、サービスや事業へとつなげていくためには、ロードマップが必要になります。

本記事では、事業の現在地と目的地を可視化するフレームワーク「フィットジャーニー」を解説します。アイデアを事業化へとつなげる5つのフェーズと、チームで共有すべきロードマップの重要性についても解説していきます。

関連資料

関連資料

新規事業がうまれる人材育成のステップ

事業開発を推進する 組織づくり

多くの新規事業は、なぜ「アイデア止まり」で終わってしまうのか?

企業の存続や持続的成長のために新規事業開発が不可欠である一方、多くの担当者やマネージャーが「アイデアで止まってしまう」「MVPは開発したが、仮説検証があいまいに進められている」「事業化や撤退の基準が不明瞭」といった課題に直面しています。

その根本的な原因は、事業アイデアを客観的に評価し、段階的に前進させるための「共通言語」や「ロードマップ」が組織内に存在していないことかもしれません。

新規事業開発において、今いる場所や目的地を明確化させるフレームワークが、「フィット・ジャーニー(Fit Journey)」です。フィット・ジャーニーは、単なる理論ではなく、事業アイデアの立案から市場投入、そして成長に至るまでの道のりを体系的に示した、実場面に即した過程を可視化したものになります。

フィットジャーニーとは?―事業化へのロードマップ

フィットジャーニーとは、スタートアップや新規事業が、その製品やサービスが市場に適合している状態、すなわちPMF(Product-Market Fit)を達成し、その後の事業化やスケールさせるフェーズ(Go-to-Market)へと進むための道のりを段階的に示したフレームワークです。

もともとは「スタートアップ・フィットジャーニー」というフレームワークを基にしており、事業を成功させるために検証すべき重要な仮説を、優先順位に沿って整理したものです。各フェーズで達成すべき目標を明確に定義し、それらを一つずつクリアしていくことで、勘や思い込みに頼らない、再現性の高い事業開発を可能にします。

このフィットジャーニーは、不確実性の高い新規事業開発において、チームや組織全体が「今どの地点にいて、次にどこへ向かうべきか」を共有するための共通言語として機能します。

フィットジャーニーを構成する5つの主要フェーズ

フィットジャーニーは、大きく分けて5つのフェーズで構成されています。

それぞれのフェーズで検証すべき「問い」があり、それらをクリアしていくことで次のステップへと進んでいきます。

| フェーズ | 名称 | 主な問い |

|---|---|---|

| フェーズ1 | CPF (Customer Problem Fit) | 顧客は本当にその課題を抱えているか? |

| フェーズ2 | PSF (Problem Solution Fit) | その課題は、我々の解決策で解決できるか? |

| フェーズ3 | SPF (Solution Product Fit) | その解決策は、プロダクトとして実現可能か? |

| フェーズ4 | PMF (Product Market Fit) | そのプロダクトは、市場に受け入れられるか? |

| フェーズ5 | GTM (Go-to-Market Fit) | そのプロダクトを、どうやって顧客に届けるか? |

フェーズ1:CPF(Customer Problem Fit)― 顧客と課題のフィット

CPFは、フィットジャーニーの新規事やサービス開発において、根本的な問いを投げかけます。

「顧客は本当にその課題を抱えているのか?その課題を解決するためにお金を払ってくれるほど、切実なものなのか?」を徹底的に検証するフェーズです。

多くの新規事業が失敗する原因は、「顧客が必要としないもの」を作ってしまうことです。

このフェーズでは、机上の空論ではなく、現場での顧客インタビューや行動観察などを通じて、課題の「実在性」と「深さ」を確認する作業が欠かせません。

主な活動:顧客へのインタビュー、現場観察、課題探索のためのコンサルティングや受託開発 。

目指すゴール:ターゲット顧客が抱える、お金を払ってでも解決したい「本質的な課題」を発見し、言語化すること。

落とし穴:自分たちが「こうあるべきだ」と考える課題感が先行してしまう。

インタビューの件数が少なく、一部の意見を全体のニーズだと誤解してしまう。

フェーズ2:PSF(Problem Solution Fit)― 課題と解決策のフィット

CPFで発見した課題に対して、「我々が考案したソリューションは、本当にその課題を解決できるのか?」を検証するのがPSFのフェーズです。

ここでは、まだ完璧なプロダクトを作る必要はありません。提案書やモックアップ(模型)、手動でサービスを提供する「プロトタイプ」などを用いて、解決策のコンセプトが顧客に受け入れられるかどうか、確認します。

主な活動:解決策のコンセプト設計、プロトタイプの作成、顧客へのコンセプトテストやインタビュー。

目指すゴール:顧客が「その解決策なら、ぜひ使ってみたい」と感じる、魅力的なソリューションの骨子を固めること。コアなファンとなってくれそうなヒトを見つける。

落とし穴:顧客のフィードバックを得る前に、いきなり完璧なプロダクト開発に着手してしまう。解決策の機能ばかりに目が行き、顧客が本当に得たい「価値」を見失う。

フェーズ3:SPF(Solution Product Fit)― 解決策と製品のフィット

PSFで検証した解決策を、「実際にプロダクトとして継続的に提供できるか?」を検証するフェーズです。

アイデアレベルの解決策を、具体的な機能や仕様、UI/UX(ユーザー体験)に落とし込み、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)を開発します。

主な活動:MVPの要件定義、設計、開発。

目指すゴール:顧客のコアな課題を解決できる、最小限の機能を備えたプロダクトを完成させること。

落とし穴:機能を追加しすぎてMVPが複雑になり、開発に時間がかかりすぎる。技術的な実現可能性ばかりを優先し、顧客の使いやすさが疎かになる。

フェーズ4:PMF(Product Market Fit)― 製品と市場のフィット

SPFで開発したMVPを実際に市場へ投入し、「そのプロダクトは、特定の市場セグメントに強く求められているか?」を検証します。PMFは、新事業のアイデアが事業化するかどうかの分かれ道となります。

PMFを達成した状態とは、顧客がそのプロダクトなしではいられなくなり、口コミで自然に広がり始め、解約率が低く、売上が急成長する状態を指します。

事業によってPMFの基準は異なるため、あらかじめPMFの基準を整理しておく必要があります。

主な活動:MVPの市場投入、初期顧客の獲得、顧客満足度や継続利用率などの指標測定、フィードバックに基づく高速な製品改善。

目指すゴール:プロダクトが市場に適合し、熱狂的なファン(初期顧客)を生み出している状態をデータで証明すること。

落とし穴:PMFを達成していないにもかかわらず、大規模な広告宣伝など、成長を急ぐための投資を行ってしまう。

フェーズ5:GTM(Go-to-Market Fit)― 市場投入戦略のフィット

PMFを達成した後、「そのプロダクトを、どのように効率的かつ持続的に顧客に届け、収益を拡大していくか?」を考え、実行していくのがGTMのフェーズです。

営業手法、マーケティングチャネル、価格設定、顧客サポート体制など、事業をスケールさせるための最適な「勝ち筋」を見つけ、事業のモデルや仕組みを構築します。

主な活動:複数のマーケティングチャネルや営業手法のテスト、価格戦略の最適化、事業拡大のための組織づくり。

目指すゴール: 顧客獲得コスト(CAC)をライフタイムバリュー(LTV)が上回る、再現性のある事業モデル(ユニットエコノミクス)を確立すること。

落とし穴:一つのチャネルに固執し、他の可能性を試さない。事業の成長スピードに組織体制の構築が追いつかない。そもそもPMFを達成していないのに、スケールを急いでしまう。

なぜ、フィットジャーニーが重要なのか?

フィットジャーニーは、単なるスタートアップのフレームワークに留まりません。

大企業における新規事業開発や、それを担う人材の育成においても極めて重要な示唆を与えてくれます。以下で事業開発、人材育成、経営・マネジメントの観点からフィットジャーニーのフレームワークがもたらすものを解説します。

【事業開発】再現性のある「型」の導入: フィットジャーニーは、新規事業開発のプロセスに明確なステップと判断基準(ゲート)を設けることを可能にします。

担当者の個人的なスキルや情熱だけに依存するのではなく、再現可能な「事業開発の型」を組織的に構築していくことにつながります。

【人材育成】事業開発人材の体系的育成: フィットジャーニーの各フェーズは、事業開発に必要なスキルセット(課題発見力、仮説検証力、プロダクト開発力など)と密接に連動しています。

このフレームワークに沿って実践的な研修プログラムを設計することで、座学だけでは身につかない、実践力もともった真の事業開発人材を体系的に育成することが可能になります。

【経営・マネジメント】客観的な投資判断: 各フェーズの達成目標が明確であるため、経営層やマネジメント層は、どの事業にリソースを投下し、どの事業から撤退すべきかを客観的に判断できます。新規事業は1000件に3つが成功すると言わています。「サンクコスト(埋没費用)」に囚われた不合理な意思決定を防ぎ、組織全体のリソース配分を最適化することができます。

まとめ

フィットジャーニーは、不確実性という大海原を航海するための、仲間と共有する「航海図」です。

闇雲に進むのではなく、一つひとつの仮説を検証しながら着実に目的地(PMF達成と事業成長)へと向かうことにつながり、今、自分たちがどこにいるのか、どこへ向かうと目的地にたどり着けるのか、考え、確認する機会をフィットジャーニーは提供してくれます。

そして、この新規事業開発とその事業化というジャーニーを経験すること自体が、個人と組織にとってのかけがえのない学びとなり、未来のイノベーションを生み出し続けるための強固な土台を築くことにつながるのです。

自社の新規事業プロセスや人材育成のあり方を見直す上で、この「フィット・ジャーニー」の考え方をぜひご活用ください。

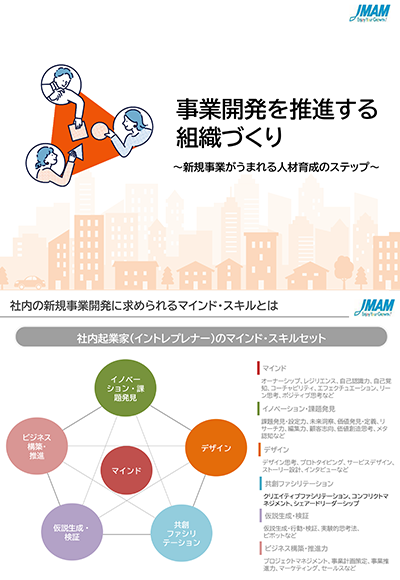

事業開発を推進する 組織づくり

新規事業がうまれる人材育成のステップ

新事業の事業開発を推進していくためには、ヒトづくりや組織づくりが欠かせません。本資料では、新規事業を組織で自律的に進めていくための人材育成(イントレプレナー人材育成)や組織づくりについて解説しています。

- 新規事業開発がとん挫する理由

- 新規事業開発に求められるマインド・スキルとは

- 新規事業が生まれ続けるために欠かせない「人材ピラミッド」とは

- 事業開発人材育成プログラムのご案内

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

企業変革につながる、「対話」を通じた 構造的無能化からの脱却

企業変革につながる、「対話」を通じた 構造的無能化からの脱却 -

「イノベーション」「リテンション」「キャリア自律」明確な目的のもとに進める副業施策

「イノベーション」「リテンション」「キャリア自律」明確な目的のもとに進める副業施策 -

マーケティング出身CHROが取り組む人的資本経営データドリブンで「創造的商人」を生み出す

マーケティング出身CHROが取り組む人的資本経営データドリブンで「創造的商人」を生み出す

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます