- 対象: 全社向け

- テーマ: 人事制度・評価

- 更新日:

360度評価とは?目的・メリット・デメリットをわかりやすく解説

従来の上司だけが行う評価に限界を感じていませんか。360度評価は、上司・同僚・部下など複数の関係者から多面的にフィードバックを受ける人事評価制度です。公正で客観的な評価を実現し、従業員の成長を促進する仕組みとして、多くの企業が導入を検討しています。

この記事では、360度評価の基本的な仕組みから導入のメリット・デメリット、成功のポイントまで、人事担当者や管理職の方が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。

関連資料

関連資料

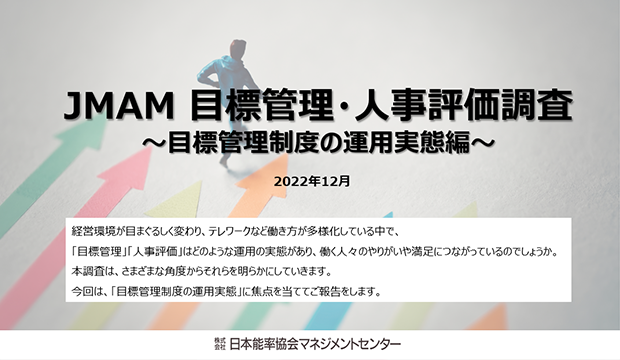

目標管理制度の運用実態について調査結果をまとめました。

JMAM 目標管理・人事評価調査

360度評価とは何か

360度評価は、一人の従業員に対して上司・同僚・部下・外部関係者などの多方面から評価やフィードバックを収集する人事評価制度です。

基本的な仕組みと構造

360度評価では、評価対象者の周囲にいるさまざまな立場の人々が評価者となります。具体的には、直属の上司、同じ部署の同僚、部下、他部署の関係者、場合によっては取引先や顧客なども含まれる場合があります。これらの評価者が異なる視点から同一人物を評価することで、一面的ではない総合的な人材把握が可能になります。

評価項目は、業務遂行能力、コミュニケーション力、リーダーシップ、チームワーク、専門知識、顧客対応力などが設定されるのが一般的です。各評価者は匿名性を保ちながら、これらの項目について5段階評価やコメント形式でフィードバックを提供します。

従来の人事評価制度との違い

従来の人事評価は、主に直属の上司が部下を一方的に評価する仕組みでした。この方法では、上司の主観や偏見が入りやすく、評価の公正性に疑問が生じることがありました。

360度評価では、複数の評価者による多面的な視点が取り入れられるため、一人の主観に依存しない客観的な評価が実現できます。また、上司が普段見ることのできない部下との関係性や、同僚との協働の様子なども評価に反映されるため、より実態に即した評価が可能になります。

日本企業での導入背景

日本では、年功序列から成果主義への移行期において、360度評価が注目されるようになりました。終身雇用制度の変化とともに、より公平で透明性の高い評価制度が求められるようになったのです。

現在では、人材の多様化や働き方の変化に対応するため、多くの企業が従来の評価制度の見直しを進めています。とくに管理職の評価において、部下からの視点を取り入れることで、マネジメント能力の向上を図る企業が増えています。

360度評価の目的と期待される効果

360度評価の導入には、組織全体のパフォーマンス向上と個人の成長促進という大きな目的があります。

公正性と客観性の向上

360度評価の最大の目的は、評価の公正性と客観性を高めることです。一人の上司による主観的な判断ではなく、複数の関係者からの視点を総合することで、より客観的で納得感の高い評価が実現できます。

とくに、普段の業務で接触が少ない上司と部下の関係では、限られた情報に基づく評価になりがちです。しかし、360度評価では日常的に連携している同僚や部下からの評価も含まれるため、より正確な能力把握が可能になります。この多面的な評価により、従業員の隠れた能力や貢献を発見しやすくなります。

人材育成と成長促進

360度評価は単なる査定ツールではなく、人材育成の重要な手段として位置づけられています。多方面からのフィードバックを受けることで、従業員は自分では気づかなかった強みや改善点を発見できます。

上司からは業務遂行能力について、同僚からはチームワークや協調性について、部下からはリーダーシップやコミュニケーション能力について、それぞれ異なる視点でのフィードバックが得られます。これらの情報を総合することで、個人の成長に向けた具体的な行動計画を立てることができます。

360度評価は人材育成に有効ですが、運用には注意も必要です。とくに若手育成では、評価する側の言動が成長を左右する場面もあります。

若手の育成で心配なのは成長途上の管理職がパワハラ的な言動に走ることです。かつては業界全体として積極的に注意してこなかった部分もあるため、当社では管理職に360度評価を導入して、若い芽が摘まれないように工夫しています。

引用元:社会貢献企業を目指し、数字ではなく、ビジョンで率いる

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=22054

組織全体のパフォーマンス向上

360度評価の導入により、組織全体のコミュニケーションが活性化されます。評価プロセスを通じて、部署間の連携や上下関係の改善が促進され、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながります。

また、管理職に対する部下からの評価が導入されることで、マネジメントスタイルの見直しや改善が促されます。これにより、組織の風通しが良くなり、従業員満足度の向上も期待できます。

360度評価のメリット

360度評価の導入により、組織と個人の両方に多くの利益がもたらされます。

評価の偏見排除と納得感向上

従来の一方向的な評価では、評価者の個人的な好みや偏見が結果に影響することがありました。360度評価では、複数の評価者による多角的な視点により、このような偏見を大幅に減らすことができます。

評価対象者にとっても、一人の上司だけでなく、日常的に関わりのある様々な人からの評価を受けることで、結果に対する納得感が高まります。とくに昇進や昇格の判断材料として使用される場合、透明性の高い評価プロセスにより、組織への信頼度向上にもつながります。

本人の気づき促進と自己理解深化

360度評価の大きなメリットの一つは、評価対象者の自己理解を深めることです。他者からの客観的なフィードバックにより、自分では認識していなかった強みや弱みを発見できます。

自己評価と他者評価のギャップを認識することで、自己認識の修正や行動変容のきっかけとなります。このような気づきは、個人の成長意欲を高め、主体的な能力開発につながる重要な要素となります。

人材育成効果の強化

360度評価で得られる詳細なフィードバック情報は、個人の成長計画策定に非常に有効です。具体的な改善点や強化すべき能力が明確になるため、的確な研修プログラムの選択や OJT の実施が可能になります。

また、評価プロセス自体が学習機会となります。他者を評価することで、良い行動や成果の具体例を学び、自分の行動改善に活かすことができます。このような相互学習効果により、組織全体の能力向上が促進されます。

組織風土の改善

360度評価の導入により、組織内のコミュニケーションが促進されます。評価プロセスを通じて、普段あまり関わりのない部署の人々とも意見交換の機会が生まれ、組織の結束力向上につながります。

とくに管理職に対する部下からの評価導入により、上下関係の改善や風通しの良い職場環境の構築が期待できます。これにより、従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下などの効果も見込めます。

360度評価のデメリットと注意点

360度評価には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや運用上の課題も存在します。

運用負荷の増加

360度評価の最大の課題の一つは、運用にかかる時間と労力の増加です。従来の上司による一方向評価と比較して、評価者の数が大幅に増えるため、評価スケジュールの調整や回答の回収に多大な労力が必要になります。

とくに大規模な組織では、評価対象者と評価者の組み合わせが複雑になり、システムの構築や管理にコストがかかります。また、評価者への説明や研修、フィードバック面談の実施など、人事部門の業務負荷が大幅に増加することも覚悟する必要があります。

人間関係悪化のリスク

360度評価では、同僚や部下が評価者となるため、評価結果によっては職場の人間関係に悪影響を与える可能性があります。とくに、厳しい評価を受けた場合、評価者を特定しようとする動きが生まれ、チーム内の信頼関係が損なわれることがあります。

また、評価者側も、正直な評価をすることで今後の関係性に影響が出ることを懸念し、当たり障りのない評価をしてしまう傾向があります。このような状況では、360度評価本来の目的である客観的で有益なフィードバックが得られなくなってしまいます。

匿名性確保の困難さ

360度評価の効果を高めるためには、評価者の匿名性を確保することが重要ですが、実際の運用では様々な課題があります。小規模な部署やチームでは、評価内容や書き方の特徴から評価者が特定されてしまう可能性があります。

また、システム上は匿名であっても、評価対象者が評価者を推測してしまうケースも多く、完全な匿名性の確保は困難です。このような状況では、評価者が本音での評価を避ける傾向が強くなり、制度の効果が著しく低下してしまいます。

フィードバック活用の難しさ

360度評価で収集された大量のフィードバック情報を、個人の成長に効果的に活用することは想像以上に困難です。複数の評価者からの異なる視点による評価をどのように統合し、具体的な改善行動につなげるかは、高度なスキルと経験が必要になります。

とくに、相反する評価が含まれている場合や、抽象的なコメントが多い場合、評価対象者は混乱してしまい、結果として行動変容につながらないことがあります。フィードバックを受け取るだけでなく、それを成長の機会として活用するためのサポート体制の構築が不可欠です。

360度評価の成功のための導入方法と運用ポイント

360度評価を成功させるためには、適切な導入プロセスと継続的な運用改善が重要です。

導入前の準備と設計

360度評価の導入にあたっては、まず組織の現状分析と目的の明確化が必要です。現在の評価制度の課題を特定し、360度評価によってどのような改善を目指すのかを具体的に設定します。

評価項目の設計では、組織の価値観や求める人材像に合わせて、具体的で測定可能な項目を選定することが重要です。また、評価者の選定基準や評価プロセスの設計、フィードバック方法などを詳細に検討する必要があります。とくに、評価結果をどのように人事考課や昇進判断に反映させるかについては、事前に明確なルールを策定しておくことが成功の鍵となります。

評価者研修と制度理解の促進

360度評価の効果を最大化するためには、評価者に対する十分な研修が不可欠です。評価の目的や方法、評価基準について詳しく説明し、公正で建設的なフィードバックを提供するためのスキルを身につけてもらいます。

とくに、感情的な判断ではなく事実に基づく評価の重要性や、相手の成長を支援するという視点でフィードバックを行うことの意義について理解してもらうことが重要です。また、匿名性の重要性と守秘義務についても徹底的に教育する必要があります。

段階的導入とPDCAサイクル

360度評価は、一度に全社で導入するのではなく、特定の部署や階層から始めて段階的に拡大することが推奨されます。パイロット実施により、運用上の課題を早期に発見し、改善策を検討できます。

また、継続的な改善のためのPDCAサイクルを構築することも重要です。評価者と評価対象者の両方からフィードバックを収集し、制度の改善点を特定して次回の実施に反映させます。定期的な制度見直しにより、組織の変化に対応した効果的な360度評価システムを維持できます。

フォローアップ体制の構築

360度評価の真の価値は、評価結果を個人の成長につなげることにあります。そのためには、評価後のフォローアップ体制を充実させることが不可欠です。

具体的には、評価結果に基づく個別面談の実施、個人の成長計画の策定支援、必要な研修プログラムの提供などが含まれます。また、定期的な進捗確認と追加サポートの提供により、継続的な成長を支援する仕組みを整備することが重要です。

| 段階 | 主な活動 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 準備期間 | 目的設定、項目設計、システム構築 | 3-6ヶ月 |

| 研修期間 | 評価者研修、制度説明会 | 1-2ヶ月 |

| パイロット実施 | 限定的な範囲での試行運用 | 2-3ヶ月 |

| 本格導入 | 全社展開、継続的な改善 | 継続的 |

まとめ

360度評価は、多面的な視点による公正で客観的な評価を実現し、個人の成長と組織全体のパフォーマンス向上を図る有効な制度です。従来の一方向的な評価制度の課題を解決し、人材育成効果を高める可能性を持っています。

- 複数の評価者による多角的な視点で公正性と客観性を向上させる

- 個人の気づきを促進し、自己理解を深めて成長意欲を高める

- 組織のコミュニケーション活性化と風土改善に貢献する

- 運用負荷の増加や人間関係悪化のリスクに注意が必要

- 適切な導入準備と継続的な改善により効果を最大化できる

360度評価の導入を検討されている場合は、まず自社の課題と目的を明確にし、段階的な導入計画を策定することから始めてみてください。

管理職の「自己流」を「一流」に変える データと対話で促す行動変容

エンゲージメント向上のカギを握る管理職の育成にお悩みの、人事・経営層の皆様へ。高業績者モデルを基に開発された360度は、フィードバック「RoundReview®」管理職のマネジメント・リーダーシップ行動を可視化し、客観的データに基づく「気づき」を通じて、確かな成長と組織の活性化を支援します。

360度評価を「人事評価」から「成長支援」のツールへ

管理職の成長、個人の頑張り任せにしていませんか?客観的な「鏡」が、行動変容の第一歩。

「管理職層のリーダーシップをどう高めるか」「エンゲージメント向上の施策に行き詰まっている」。そんな課題に対し、本資料では360度フィードバックを活用した解決策を提示します。単なる評価に終わらせず、本人への深い内省と「気づき」を促し、具体的な行動変容へとつなげるための実践的なアプローチをご紹介します。

- 高業績者の行動特性から導く、管理職に求められるリーダーシップとは?

- 他社比較・経年比較でわかる、自社の管理職層の現在地

- フィードバックを「気づき」に変え、具体的な行動変容を促す仕掛け

解説資料|JMAM 目標管理・人事評価調査

目標管理制度の運用実態編

テレワークなど働き方が多様化している中において、さまざまな角度から調査した目標管理制度の運用実態をまとめました。

- 調査概要/調査モデル

- 組織目標、方針共有、目標展開、設定

- 中間面談、日常支援

- 達成度評価、成長支援

- 提言

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

まずは就職氷河期世代を正しく捉えよ求められるのは「働く」より「生きる」支援

まずは就職氷河期世代を正しく捉えよ求められるのは「働く」より「生きる」支援 -

挑戦する組織への改革に向けて「変えるもの」と「変えないもの」

挑戦する組織への改革に向けて「変えるもの」と「変えないもの」 -

人事の役割は「個の力」のレベルアップとそれを解き放つ「企業文化」の醸成

人事の役割は「個の力」のレベルアップとそれを解き放つ「企業文化」の醸成

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます