- 対象: 全社向け

- テーマ: ビジネススキル

- 更新日:

ケイパビリティとは?意味とビジネスでの使い方・活用法を解説

現代のビジネス環境では、企業が持続的な競争優位性を築くために「ケイパビリティ」の重要性が高まっています。単なる個人のスキルや技術力とは異なり、ケイパビリティは組織全体で発揮される総合的な能力を指します。本記事では、ケイパビリティの定義から具体的な活用方法まで、人事担当者や経営者が知っておくべき知識を体系的に解説します。

関連資料

関連資料

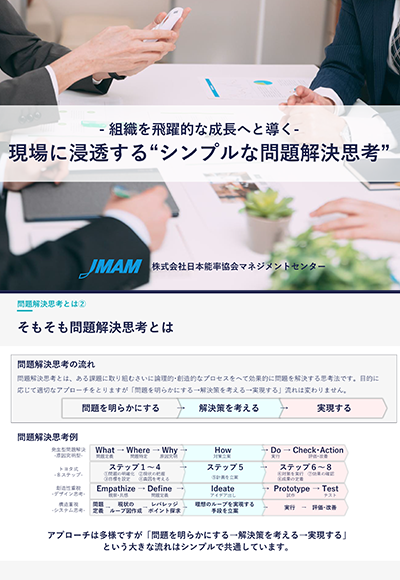

問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説

組織を飛躍的な成長へと導く 現場に浸透する“シンプルな問題解決思考”

ケイパビリティの基本的な意味と定義

ケイパビリティ(capability)は、企業や組織が持つ総合的な実行能力や組織的能力を指すビジネス用語です。単なる技術や知識の蓄積ではなく、それらを効果的に組み合わせて価値を創出する組織力として理解されています。

ケイパビリティの語源と歴史的背景

ケイパビリティという概念は、1992年にボストンコンサルティンググループによって提唱されました。英語の「capability」は「能力」「才能」を意味し、ラテン語の「capacitas」(収容する能力)が語源となっています。

経営学の分野では、企業が持つ資源や技術を統合して競争優位性を生み出す組織的な能力として定義されています。これは1990年代のリソース・ベースド・ビュー(資源ベース理論)の発展とともに注目を集めるようになりました。

現代ビジネスにおけるケイパビリティの重要性

デジタル化やグローバル化が進む現代において、ケイパビリティは企業の生存戦略の核心となっています。技術やノウハウの模倣が容易になった現在、他社には真似できない組織的な強みこそが差別化の源泉となるからです。

人材育成の観点から見ると、ケイパビリティは個人のスキルアップだけでなく、組織全体の学習能力や適応力を高める仕組み作りが重要になります。これにより、変化の激しい市場環境に対応できる柔軟性と強靭性を同時に実現できるのです。

ケイパビリティと類似概念との違い

ケイパビリティを正しく理解するためには、関連する概念との違いを明確にする必要があります。特にコアコンピタンスやスキルとの違いを把握することで、より効果的な活用が可能になります。

コアコンピタンスとケイパビリティの違い

コアコンピタンスは、企業が持つ中核的な技術や能力を指し、主に技術的な優位性に焦点を当てています。一方、ケイパビリティはより広範囲な概念で、技術だけでなく組織運営や顧客対応なども含む総合的な実行能力を表します。

コアコンピタンスが「何ができるか」を示すのに対し、ケイパビリティは「どのように実現するか」の仕組みそのものを重視します。例えば、優れた製品開発技術がコアコンピタンスなら、その技術を市場投入まで円滑に進める組織的な仕組みがケイパビリティに該当します。

個人スキルと組織的能力の区別

個人のスキルは特定の人材が持つ技能や知識ですが、ケイパビリティは組織全体で共有され、活用される能力です。個人が退職しても組織に残り続け、新しいメンバーにも継承される性質があります。

人材マネジメントの観点では、個人スキルを組織的能力に変換する仕組み作りが重要になります。これには、知識の文書化、プロセスの標準化、チーム間の連携強化などが含まれます。

IT分野におけるケイパビリティの特徴

IT分野におけるケイパビリティとは、ITシステムそのものの機能や性能を直接指すものではなく、それらの機能を開発し、効果的に活用するための組織的な能力を指します。そして、このITケイパビリティには、単なる技術的な実装能力に留まらず、ITシステムを確実に運用管理するオペレーション能力や、システムの運用・保守・改善を継続的に行える組織的な体制や能力も含まれます。

| 概念 | 焦点 | 範囲 | 継承性 |

|---|---|---|---|

| コアコンピタンス | 技術的優位性 | 特定分野 | 中程度 |

| 個人スキル | 個人の技能 | 個人レベル | 低い |

| ケイパビリティ | 組織的実行能力 | 組織全体 | 高い |

ビジネスにおけるケイパビリティの具体的活用法

ケイパビリティを実際のビジネスで活用するには、戦略的な視点と実践的なアプローチが必要です。ここでは、組織レベルでの活用方法と個人レベルでの能力開発について詳しく解説します。

バリューチェーン全体での活用

ケイパビリティは、企業のバリューチェーン全体にわたって発揮される組織力として捉えることが重要です。調達から製造、販売、アフターサービスまでの一連のプロセスで、どのような能力が差別化要因となるかを分析します。

例えば、製造業では品質管理能力、小売業では顧客対応能力、IT企業では技術革新能力が主要なケイパビリティとなります。各業界や企業の特性に応じて、最も価値創出に貢献するケイパビリティを特定し、重点的に強化することが成功の鍵となります。

競争優位性を生み出すケイパビリティの特定

持続的な競争優位性を築くためには、他社が容易に模倣できないケイパビリティを特定し、継続的に強化する必要があります。これには、企業の歴史や文化、人材の特性などが深く関わっています。

具体的な方法としては、自社の成功事例を分析し、その背景にある組織的な要因を明らかにすることが有効です。また、顧客からの評価が高い分野や、競合他社が苦戦している領域を詳細に分析することで、自社独自のケイパビリティを発見できます。

プロセス改善によるケイパビリティ向上

ケイパビリティの強化には、業務プロセスの継続的な改善が欠かせません。単発的な改善ではなく、改善活動そのものを組織の能力として定着させることが重要です。

具体的には、問題発見から解決案の実施まで一連の流れを標準化し、全社員が改善活動に参加できる仕組みを構築します。また、改善事例の共有や成功要因の分析を通じて、組織全体の学習能力を高め、変化への適応力を強化することができます。

ケイパビリティの評価と測定方法

ケイパビリティを効果的に活用するためには、現状の能力レベルを客観的に評価し、改善の方向性を明確にする必要があります。適切な評価方法と指標の設定が、組織力向上の基盤となります。

定量的評価指標の設定

ケイパビリティの評価には、業績指標(KPI)を用いることが効果的です。業績指標では、財務面から売上高、利益率、市場シェアなどの結果を測定するとともに、人事面から従業員満足度、離職率、研修参加率などのプロセスを評価します。

重要なのは、短期的な成果と長期的な能力構築のバランスを取った評価体系を構築することです。これにより、目先の業績だけでなく、将来の競争力強化にも注力できる組織運営が可能になります。

定性的評価による深層分析

数値だけでは捉えきれないケイパビリティの質的側面を評価するため、定性的な分析も重要です。従業員インタビュー、顧客満足度調査、外部専門家による評価などを通じて、組織の強みと弱みを多角的に把握します。

特に、組織文化や風土、コミュニケーションの質、知識共有の度合いなど、数値化が困難な要素こそが、持続的な競争優位性の源泉となることも少なくありません。これらの要素を定期的に評価し、改善につなげることが重要です。

継続的モニタリングの仕組み構築

ケイパビリティは一度構築すれば完成というものではなく、環境変化に応じて継続的に進化させる必要があります。そのため、定期的なモニタリングと改善のサイクルを組織に組み込むことが欠かせません。

| 評価項目 | 測定方法 | 評価頻度 | 活用目的 |

|---|---|---|---|

| 業績指標 | 財務データ分析 | 月次・四半期 | 成果の確認 |

| プロセス指標 | 業務効率測定 | 月次 | 改善点の特定 |

| 組織文化 | 従業員調査 | 年次・半年 | 風土の把握 |

| 顧客満足度 | アンケート調査 | 四半期 | 外部評価の確認 |

人材育成とケイパビリティ強化の実践手法

組織のケイパビリティを強化するには、個人の能力開発と組織全体の仕組み作りを同時に進める必要があります。人材育成の観点から、効果的なケイパビリティ強化の手法を解説します。

個人から組織へのケイパビリティ転換

優秀な個人が持つスキルや知識を組織全体の財産として活用するには、知識の共有化と標準化が重要です。エキスパートの持つノウハウを文書化し、研修プログラムやマニュアルとして体系化することで、組織のケイパビリティとして定着させることが可能です。

メンタリング制度やOJT(On-the-Job Training)を通じて、暗黙知を形式知に変換し、組織全体で共有する仕組みを構築することが効果的です。これにより、特定の人材に依存しない安定した組織力を築くことができます。

クロスファンクショナルな能力開発

現代のビジネス環境では、部門を超えた連携能力が重要なケイパビリティとなっています。営業、開発、製造、サポートなど各部門の専門性を理解し、効果的に協働できる人材の育成が求められます。

ジョブローテーションや部門間プロジェクトを通じて、従業員に幅広い業務経験を積ませることで、組織全体の業務フローを理解し、部門間の橋渡し役を担える人材を育成することができます。

継続学習とアダプタビリティの向上

変化の激しい現代において、継続的な学習能力は組織の重要なケイパビリティです。新しい技術や手法を迅速に習得し、既存の業務に応用できる柔軟性を組織全体で培う必要があります。

学習機会の提供だけでなく、失敗を恐れずに新しい取り組みにチャレンジできる組織風土の醸成が重要です。また、外部の知識や技術を積極的に取り入れ、自社のケイパビリティと組み合わせて新たな価値を創出するオープンイノベーションの姿勢も大切です。

経営戦略におけるケイパビリティの位置づけ

ケイパビリティは単なる組織運営の効率化手段ではなく、企業の戦略策定と実行の核心となる要素です。経営戦略の観点から、ケイパビリティをどのように活用し、競争優位性を築くかを考察します。

戦略策定におけるケイパビリティの活用

企業が新しい市場に参入したり、新しい事業を展開したりする際、既存のケイパビリティをどのように活用できるかが成功の鍵となります。自社の強みを客観的に分析し、それを新たな機会にどう適用するかを戦略的に検討することが重要です。

既存資源と新たな市場機会の掛け合わせによって、革新的な価値創出を実現することが、ケイパビリティベースの戦略の特徴です。これにより、リスクを抑えながら新しい成長機会を獲得することができます。

M&Aとケイパビリティの統合

企業の合併や買収においても、ケイパビリティの観点が重要になります。単に市場シェアの拡大や規模の経済を狙うだけでなく、相互の組織的能力をどのように統合し、シナジー効果を生み出すかが成功の分かれ目となります。

異なる企業文化や業務プロセスを持つ組織を統合する際は、それぞれのケイパビリティを尊重しながら、新しい組織として最適な能力体系を構築するアプローチが求められます。

デジタルトランスフォーメーションとケイパビリティ

デジタル技術の進展により、従来のケイパビリティだけでは競争力を維持できない場合があります。デジタル化に対応したケイパビリティの再構築や、新しいデジタル能力の獲得が重要な経営課題となっています。

ビジネス環境が複雑化するなかで、意思決定の精度を高めるには、データを活用したインサイトの獲得がますます重要になっています。

ビジネス・インサイトから今後起こり得る人事的な課題をキャッチして、必要な戦略や施策を立案する場合、その根拠となるデータを収集し分析することが必要になってきます。(中略)パフォーマンスデータや業務プロセスのデータなど、様々なデータを組み合わせて分析してみなければ本当の原因は見えてきません。それを可能にするのがデータ&アナリティクスのケイパビリティです。

引用元:人事に求められる「データ&アナリティクス」能力とは

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=18272

IT分野のケイパビリティを強化する際は、技術的な側面だけでなく、データ活用やデジタルマーケティング、リモートワークなど、デジタル時代に求められる新しい組織運営能力の獲得も同時に進める必要があります。

ケイパビリティ活用の成功事例と実践のポイント

理論的な理解だけでなく、実際の企業がどのようにケイパビリティを活用して成功を収めているかを学ぶことが重要です。具体的な事例を通じて、実践的な活用方法とその効果を検証します。

製造業におけるケイパビリティ活用事例

日本の製造業では、品質管理や生産効率の向上において、長年にわたって培われたケイパビリティが競争優位性の源泉となっています。トヨタ生産システムに代表される改善活動や、全社員参加型の品質管理は、単なる技術ではなく組織的な能力として定着しています。

これらの企業では、現場の知恵と経営戦略を結びつけ、継続的な改善を通じて組織全体の競争力を高める仕組みが確立されています。技術革新だけでなく、人材育成や組織文化の醸成にも注力することで、模倣困難な独自のケイパビリティを構築しています。

サービス業でのケイパビリティ展開

サービス業では、顧客対応能力や体験価値の創出が重要なケイパビリティとなります。優れたサービス企業は、従業員一人ひとりの接客スキルを向上させるだけでなく、組織全体で一貫した顧客体験を提供する仕組みを構築しています。

顧客情報の共有システム、サービス品質の標準化、従業員のモチベーション向上など、複数の要素を統合した総合的なサービス提供能力が差別化要因となっています。これにより、競合他社では容易に真似できない顧客満足度の実現が可能になります。

テクノロジー企業のイノベーション・ケイパビリティ

IT企業やテクノロジー企業では、技術革新能力と市場適応能力が核となるケイパビリティです。単に優れた技術者を集めるだけでなく、創造性を発揮できる組織風土や、迅速な意思決定プロセス、失敗を学習に変える文化などが重要な要素となります。

成功している企業は、技術的な専門性と市場のニーズを結びつけ、継続的にイノベーションを生み出す組織的な仕組みを確立しています。これには、部門間の連携強化、外部パートナーとの協働、リスクテイキングを促進する評価制度などが含まれます。

今後のケイパビリティ発展の方向性

ビジネス環境の変化に伴い、企業が重視すべきケイパビリティも進化し続けています。将来を見据えた組織能力の構築と、新しい時代に対応した人材育成の方向性について考察します。

デジタル時代の新しいケイパビリティ要件

AI、IoT、ビッグデータなどの技術進歩により、従来とは異なる能力が求められるようになっています。データ分析能力、デジタルマーケティング、サイバーセキュリティなど、技術的なケイパビリティの重要性が高まっています。

同時に、人間らしい創造性や感情的知性、複雑な問題解決能力など、AIでは代替できない人間独自の能力を組織レベルで強化することも重要になります。技術と人間の特性を最適に組み合わせた新しいケイパビリティの構築が求められています。

グローバル化に対応した組織能力

国際的な事業展開においては、異文化理解能力、多様性の活用、リモートワークでの協働など、従来の組織運営とは異なるケイパビリティが必要になります。地理的な制約を超えて効果的に機能する組織づくりが重要な課題となっています。

グローバル人材の育成だけでなく、多様な背景を持つメンバーが協働し、相互の強みを活かしながら成果を創出する組織文化の構築が求められます。これには、コミュニケーション手法の標準化、意思決定プロセスの明確化、文化的な違いを尊重する姿勢などが含まれます。

持続可能性とケイパビリティの統合

ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心の高まりにより、持続可能な事業運営を実現するケイパビリティが重要になっています。環境配慮、社会貢献、透明性の高いガバナンスなど、長期的な価値創造に向けた組織能力の構築が求められます。

これらの取り組みは、単なるコンプライアンス対応ではなく、新しいビジネス機会の創出や競争優位性の源泉として捉えることが重要です。持続可能性を組織のケイパビリティとして位置づけることで、長期的な成長と社会的価値の創造を同時に実現できます。

まとめ

本記事では、ケイパビリティの定義から具体的な活用方法まで、組織の競争力強化に必要な知識を体系的に解説しました。ケイパビリティは単なる技術や個人のスキルではなく、組織全体で発揮される総合的な実行能力として理解することが重要です。

- ケイパビリティは組織全体で共有される模倣困難な能力であり、持続的競争優位性の源泉となる

- コアコンピタンスや個人スキルとは異なり、プロセス横断的で継承性の高い組織的能力を指す

- バリューチェーン全体での活用により、企業の価値創出能力を総合的に強化できる

- 定量的・定性的な評価指標を組み合わせた継続的なモニタリングが能力向上の基盤となる

- 個人の能力を組織的能力に転換する仕組み作りが人材育成の重要な要素である

- デジタル化やグローバル化に対応した新しいケイパビリティの構築が今後の課題となる

組織のケイパビリティを効果的に強化するために、まずは自社の現状を客観的に分析し、重点的に伸ばすべき能力を特定することから始めてください。そして、継続的な改善と人材育成を通じて、他社には真似できない独自の組織力を構築していくことが成功への道筋となります。

組織の成長を加速させる 問題解決力向上

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する資料「現場に浸透する“シンプルな問題解決思考”」は、問題解決思考の基本とそれを現場で活用するノウハウの習得を目指す、人事・人材育成部門のご担当者や現場責任者向けの解説資料です。

シンプルな問題解決思考

組織を飛躍的な成長へと導く方法

競争が激化する近年において、その有用性が確立されている「問題解決思考法」。本資料では、 問題解決思考の概要、職場で十分に活用する方法ついて詳しく解説しています。

- 社会人必須スキル ロジカル思考とは

- どうすれば現場に浸透するのか

- 各階層むけ研修施策例

この機会に下記より資料をご請求ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます