- 対象: 全社向け

- テーマ: 組織風土・文化

- 更新日:

インクルージョンとは?ダイバーシティとの違いや意味を簡単に解説

近年、企業経営において「インクルージョン」という言葉をよく耳にするようになりました。ダイバーシティと組み合わせて「D&I」として語られることも多く、多くの企業が積極的に取り組んでいる重要なテーマです。しかし、インクルージョンとダイバーシティの違いを明確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

本記事では、インクルージョンの基本的な意味から、ダイバーシティとの違い、そして企業が取り組むべき理由と具体的な推進方法まで、分かりやすく解説します。

関連資料

関連資料

経営成果を高めるダイバーシティ推進が分かる

成功のカギは「インクルージョン」

インクルージョンとは何か

インクルージョンを理解するためには、まずその基本的な概念と歴史的背景を知ることが大切です。

インクルージョンの基本的な意味

インクルージョン(Inclusion)とは、すべての人が組織や社会の一員として受け入れられ、それぞれの多様性を活かして活躍できる状態を指します。日本語では「包摂」「包含」「社会的包摂」などと訳されることが多く、単に多様な人材を受け入れるだけでなく、その人たちが実際に価値を発揮できる環境を整えることを重視しています。

インクルージョンの概念において重要なのは、表面的な受け入れではなく、組織の中核に多様な人材を位置づけ、それぞれの個性や能力を最大限に活用することです。つまり、多様な背景を持つメンバーが「その場にいる」だけでなく、「実際に貢献し、成長できる」環境を作り出すことがインクルージョンの本質といえます。

インクルージョンの語源と歴史的背景

インクルージョンという概念は、1980年代のフランスで生まれた「ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)」が起源とされています。これは、1960年代から使用され始めた「ソーシャルエクスクルージョン(社会的排除)」の対義語として登場し、社会から排除されがちな人々を積極的に社会に包摂する考え方として発展しました。

当初は薬物やアルコールの依存者や、養護施設で育った児童などといったの社会的弱者を対象とした福祉政策の文脈で使われていましたが、やがて他のヨーロッパ諸国へも拡大し、後にビジネス分野にも応用されるようになりました。1990年代には、アメリカのビジネス業界に「インクルージョン」という言葉が登場し、「集団の構成」を表すダイバーシティと区別するため、「インクルージョンとは、メンバーがグループで十分貢献している状態」と定義したことを始まりとして、グローバル化の進展とともにさまざまな企業でも多様な人材の活用が求められるようになり、ダイバーシティとセットでインクルージョンが注目されるようになったのです。

現代におけるインクルージョンの重要性

現代社会では、インクルージョンやダイバーシティ推進のための法整備が進むとともに、価値観の多様化などの社会変化により、組織が持続的に成長するためには多様な人材を活用することが不可欠となっています。単に多様な人材を集めるだけでは十分な効果は得られず、その多様性を組織の力として活かすインクルージョンの仕組みが必要です。

また、従業員エンゲージメントを向上させるうえでも、インクルージョンは重要な役割を果たします。自分らしさを発揮できる職場環境は、働く意欲や創造性を高め、結果として組織全体のパフォーマンス向上につながります。このような背景から、多くの企業がインクルーシブな組織文化の構築に取り組んでいます。

ダイバーシティとインクルージョンの違い

ダイバーシティとインクルージョンは密接に関連していますが、それぞれ異なる概念であり、両方が揃って初めて真の効果を発揮します。

ダイバーシティの定義と特徴

ダイバーシティ(Diversity)とは「多様性」を意味し、年齢、性別、国籍、宗教、障害の有無、働き方など、さまざまな属性や価値観を持つ人材が組織に存在する状態を指します。つまり、組織のメンバー構成の多様性に焦点を当てた概念です。

ダイバーシティには「表層的ダイバーシティ」と「深層的ダイバーシティ」があります。表層的ダイバーシティは年齢や性別など目に見える属性の多様性であり、深層的ダイバーシティは価値観や思考パターン、経験などの内面的な目に見えない多様性を指します。組織の創造性や問題解決能力を高めるためには、両方の多様性を確保することが重要です。

インクルージョンとダイバーシティの関係性

インクルージョンとダイバーシティの関係は、よく「招待」と「参加」の違いで説明されます。ダイバーシティは多様な人々をパーティーに「招待」することですが、インクルージョンはその人たちに実際に「踊ってもらう」ことに相当します。

つまり、ダイバーシティは多様な人材の「存在」を重視する一方で、インクルージョンはその人材の「活躍機会」を重視します。両者は相互補完的な関係にあり、真の効果を得るためには両方が必要です。

例えば、ある企業が多国籍な従業員を雇用している(ダイバーシティ)としても、言語の壁や文化的な違いによって外国人従業員が意見を言いにくい環境では、その多様性を活かすことができません。インクルージョンの視点から、すべての従業員が発言しやすい環境を整備することで、初めて多様性の価値が発揮されます。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の必要性

現在多くの企業で推進されている「D&I」は、ダイバーシティとインクルージョンを組み合わせたアプローチです。多様な人材を採用するだけでなく、その人たちが能力を最大限発揮できる環境を同時に整備することで、真の組織力向上を実現しようとする考え方です。

ダイバーシティだけでは「多様性はあるが活用されていない」状態になりがちで、インクルージョンだけでは「包摂的だが多様性に乏しい」状態になってしまいます。両方を同時に推進することで、組織の革新性と包摂性を両立させることができるのです。

インクルージョンが注目される背景と社会的意義

インクルージョンが企業経営において重視されるようになった背景には、法整備以外にも、複数の社会的要因があります。

労働環境の変化と人材不足への対応

日本では少子高齢化による労働力不足が深刻化しており、従来の働き手だけでは企業の成長を支えることが困難になっています。このような状況下で、女性、高齢者、外国人、障害者など、これまで十分に活用されてこなかった人材を積極的に登用し、活躍してもらう必要性が高まっています。

しかし、単に多様な人材を採用しただけでは、その人たちの能力を十分に活かすことはできません。異なる背景や価値観を持つ人材が力を発揮するためには、従来の画一的な組織文化や働き方を見直し、インクルーシブな環境を整備することが不可欠です。

グローバル化への対応

企業活動のグローバル化により、多様な文化的背景を持つ顧客やビジネスパートナーとの関係構築が重要になっています。このような環境では、組織内に多様な視点や価値観を持つメンバーがいることで、より効果的なコミュニケーションや意思決定が可能になります。

また、海外市場での競争力を高めるためには、現地の文化や価値観を理解した製品・サービスの開発が必要です。インクルーシブな組織では、多様なバックグラウンドを持つメンバーの知見を活用することで、より市場に適した戦略を構築できるのです。

法的・社会的要請の高まり

障害者雇用促進法の改正やLGBTQ+支援策の推進など、政府レベルでもインクルージョンに関する取り組みが強化されています。企業は法的コンプライアンスの観点からも、多様な人材の雇用と活用に取り組む必要があります。

さらに、ESG投資の拡大により、投資家からも企業の社会的責任について厳しい目が向けられています。インクルーシブな企業文化を構築することは、ステークホルダーからの信頼獲得にもつながる重要な要素となっているのです。

インクルージョンがもたらすメリット・デメリット

インクルージョンの推進は多くのメリットをもたらしますが、同時に課題やデメリットも存在します。

インクルージョンの主要なメリット

インクルージョンが組織にもたらすメリットの一つは、創造性とイノベーション創出力の向上です。多様な視点や経験を持つメンバーが活発に議論することで、従来では思いつかなかった新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。

また、従業員エンゲージメント向上策としても大きな効果があります。自分らしさを発揮できる職場環境では、従業員の満足度や帰属意識が高まり、離職率の低下や生産性向上につながります。さらに、インクルーシブな企業文化は優秀な人材の獲得にも有利に働き、組織の競争力強化に貢献します。

その他の主要なメリットには以下があります。

- 顧客理解の深化と市場拡大

- リスク管理能力の向上

- 企業ブランドイメージの向上

- チームワーク向上施策としての効果

- グローバル市場での競争力強化

インクルージョン推進における課題とデメリット

一方で、インクルージョンの推進には一定の課題も存在します。課題のひとつとして挙げられるのは、組織文化の変革に時間とコストがかかることです。従来の価値観や仕組みを変更するには、管理職や従業員の意識改革、制度設計の見直し、研修プログラムの実施など、継続的な投資が必要になります。

また、多様性を重視するあまり、短期的には意思決定のスピードが低下したり、コミュニケーションの複雑化により業務効率が一時的に下がったりする可能性もあります。さらに、無意識バイアス対策が不十分な場合、かえって組織内の対立や不公平感を生む恐れもあります。

推進過程で起こりうる主な課題は以下の通りです。

- 既存従業員の抵抗や反発

- 管理職のマネジメント負荷増加

- 評価制度の複雑化

- コミュニケーションコストの増加

- 成果が見えにくい初期段階での社内理解不足

成功のための重要なポイント

これらの課題を乗り越え、インクルージョンの効果を最大化するためには、トップマネジメントの強いコミットメントと、段階的で継続的な取り組みが不可欠です。また、定量的・定性的な効果測定を行い、改善を重ねることも重要なポイントとなります。

企業におけるインクルージョンの推進方法

インクルージョンを組織に根付かせるためには、体系的かつ継続的なアプローチが必要です。

インクルーシブリーダーシップの確立

インクルージョン推進の出発点は、経営陣や管理職がインクルーシブリーダーシップを発揮することです。インクルーシブリーダーシップとは、多様な価値観を尊重し、すべてのメンバーが能力を発揮できるよう支援するリーダーシップスタイルを指します。

具体的には、リーダー自身が多様性の価値を理解し、異なる意見に耳を傾け、フェアな意思決定を行う姿勢を示すことが重要です。また、部下一人ひとりの個性や強みを把握し、それぞれに適したコミュニケーションや成長支援を提供する能力も求められます。

心理的安全性の確保

インクルーシブな組織では、すべてのメンバーが安心して発言し、失敗を恐れずにチャレンジできる環境が必要です。心理的安全性とは、チーム内で自分の意見や疑問を率直に表現できる状態を指し、多様性を活かすための基盤となります。

実際、インクルーシブな関わりがあることで、チームメンバーは安心して自律的に行動できるようになると指摘されています。

インクルーシブ・リーダーシップが発揮されていると、フォロワーは「自分の意見を言っても大丈夫」と思えるため、フォロワーの自律性を喚起し、チーム全体のパフォーマンスを引き上げることにつながる。

引用元:弱さと向き合えるリーダーが強いチームをつくり出す

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=22066

心理的安全性を高めるためには、以下の取り組みが効果的です。

- オープンなコミュニケーション文化の醸成

- 失敗に対する学習機会としての捉え方

- 建設的なフィードバック文化の構築

- 階層に関係ない発言機会の提供

- 異なる意見への尊重と対話の促進

無意識バイアス対策の実施

無意識バイアス(アンコンシャス・バイアス)とは、自分でも気づかないうちに持ってしまう偏見や先入観のことです。これらのバイアスは採用、評価、昇進などの場面で不公平な判断を生み出し、インクルージョンの障害となる可能性があります。

無意識バイアス対策として、まず従業員にバイアスの存在と影響について教育することが重要です。さらに、採用プロセスの標準化、複数名による評価体制の構築、データに基づく客観的な判断基準の設定などにより、バイアスの影響を最小限に抑えることができます。

制度・仕組みの整備

インクルージョンを実現するためには、多様な働き方や価値観に対応できる制度設計が必要です。働き方改革の一環として、フレックスタイム制度、テレワーク制度、短時間正社員制度などの導入により、さまざまな事情を持つ従業員が活躍できる環境を整備することが重要です。

継続的な教育・研修の実施

インクルージョンに関する理解を深め、実践できる人材を育成するためには、継続的な教育・研修プログラムが不可欠です。新入社員研修から管理職研修まで、階層別に適切な内容の研修を実施することで、組織全体のインクルージョン意識を高めることができます。

研修内容としては、ダイバーシティとインクルージョンの基本概念、無意識バイアスの理解、インクルーシブコミュニケーション、異文化理解などが挙げられます。座学だけでなく、ワークショップやロールプレイなどの体験型学習も効果的です。

インクルージョン推進の成功事例と実践のポイント

実際にインクルージョンに成功している企業の事例から、効果的な推進方法を学ぶことができます。

海外企業の先進的な取り組み

グローバル企業の多くは、インクルージョンを経営戦略の中核に位置づけて取り組んでいます。アメリカの大手テクノロジー企業では、採用段階から多様性を重視し、候補者プールに一定比率の女性や少数派を含めることを義務づけています。また、従業員リソースグループ(ERG)を設立し、同じ属性やバックグラウンドを持つ従業員同士のネットワーキングとキャリア支援を行っています。

ヨーロッパの多国籍企業では、インクルージョン指標をKPIとして設定し、定期的にモニタリングを実施しています。従業員満足度調査、帰応属意識調査、昇進率の分析などを通じて、インクルージョンの進捗を定量的に把握し、必要にじて施策を調整しています。

成功要因の共通点

これらの成功事例に共通する要因として、以下の点が挙げられます。

- トップマネジメントの強いコミットメント

- 明確な目標設定と進捗管理

- 従業員参加型の推進体制

- 長期的視点での継続的な取り組み

- 外部専門家との連携

実践における注意点

インクルージョン推進の実践においては、いくつかの注意点があります。まず、表面的な取り組みに終わらせず、本質的な組織変革を目指すことが重要です。また、すべての従業員を巻き込んだ取り組みとするため、特定のグループだけでなく、マジョリティ層の理解と参加も促進する必要があります。

今後のインクルージョンの展望と課題

インクルージョンを取り巻く環境は急速に変化しており、企業は新たな課題と機会に対応していく必要があります。

デジタル時代のインクルージョン

デジタル技術の進歩により、働き方の多様化が一層進んでいます。リモートワークやハイブリッドワークの普及により、地理的制約を受けずに優秀な人材を活用できる機会が増える一方で、デジタルデバイドによる新たな格差が生まれる可能性もあります。

企業は、デジタルツールの活用において、すべての従業員が平等にアクセスし、能力を発揮できる環境を整備する必要があります。また、AIや自動化技術の導入においても、アルゴリズムバイアスに注意し、公平性を確保することが重要です。

世代間のインクルージョン

少子高齢化の進行により、職場には異なる世代の従業員が共存する状況が続いています。ベビーブーマー世代からZ世代まで、価値観や働き方に対する考え方が大きく異なる世代間のインクルージョンが新たな課題となっています。

各世代の特性を理解し、それぞれが持つ知識や経験を活かせる職場環境の構築が求められています。リバースメンタリング制度の活用により、世代を超えた知識共有と相互理解を促進することが重要です。

グローバル化とローカル化のバランス

多国籍企業では、グローバル統一基準でのインクルージョン推進と、各地域の文化的特性を考慮したローカル対応のバランスが重要な課題となっています。普遍的な人権や平等の原則を維持しながら、各地域の文化的背景に配慮した柔軟なアプローチが求められます。

また、グローバルチームでの協働においては、文化的多様性を活かしながら効果的なコミュニケーションを実現するためのスキルやツールの開発が必要です。

測定と評価の高度化

インクルージョンの効果を適切に測定し、継続的な改善につなげるためには、より洗練された評価指標と測定手法の開発が必要です。従来の統計的指標だけでなく、従業員の心理的状態や組織文化の変化を捉える定性的指標の重要性が高まっています。

まとめ

本記事では、インクルージョンの基本概念から実践的な推進方法まで、企業経営における重要性を包括的に解説しました。インクルージョンは単なる多様性の受け入れを超えて、すべての人材が能力を最大限発揮できる環境づくりを目指す重要な経営戦略です。

- インクルージョンとは多様な人材が実際に活躍できる環境を整備すること

- ダイバーシティが「量的」概念であるのに対し、インクルージョンは「質的」概念

- 労働力不足やグローバル化への対応として企業にとって不可欠な取り組み

- 創造性向上や従業員エンゲージメント向上などの大きなメリットがある

- 推進には時間とコストがかかるが、継続的な取り組みにより組織力を大幅に向上させる

- インクルーシブリーダーシップと心理的安全性の確保が成功の鍵

- 無意識バイアス対策と制度整備により公平な環境を構築する

- デジタル時代の新たな課題にも対応していく必要がある

インクルージョンの推進は一朝一夕で実現できるものではありませんが、組織の持続的成長と競争力強化のために必要不可欠な投資です。まずは現状の組織文化を客観的に分析し、段階的な改善計画を策定することから始めてみてください。

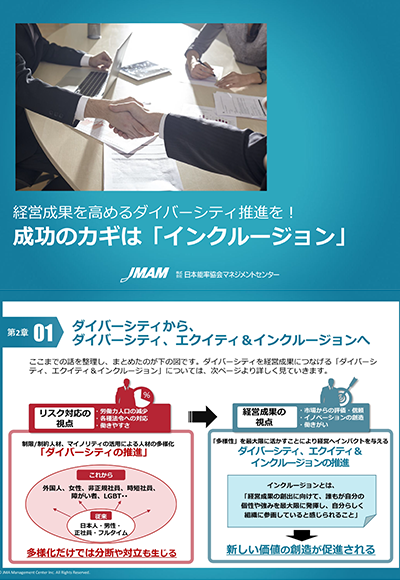

多様性を成果につなげる ダイバーシティ&インクルージョン推進

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する資料「経営成果を高めるダイバーシティ推進を!成功のカギはインクルージョン」は、多様性を成果につなげる知識や視点の習得を目指す、人事・人材育成やDE&I推進のご担当者向けの解説資料です。ダイバーシティを経営成果につなげる「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」の考え方や、推進のポイントを学んでいただけます。

経営成果を高めるダイバーシティ推進を!

成功のカギはインクルージョン

ダイバーシティを経営成果につなげる「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン」についての概要と、推進していく上でおさえるポイントについて解説しています。

- ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンとは?

- 5つのポイント

- 管理者の役割等

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます