京セラ株式会社

やらされ感を「やりたい」に変えてくれる

「多様化する部下に対応する、

マネジメントコース」の導入は、

高い目標を持って切磋琢磨する

組織づくりにつながっています。

やらされ感を「やりたい」に変えてくれる

「多様化する部下に対応するマネジメントコース」の導入は、

高い目標を持って切磋琢磨する

組織づくりにつながっています。

-

導入前の課題

D&I推進に向けた、管理職層の意識改革

-

改善案

人を変える研修ではなく、自分を見つめ直し自らが変わる、マネジメント研修の導入

-

導入後の効果

人材育成やダイバーシティ推進への積極的な意見、管理職は自信を持って部下と接するように

-

今後の展望

高い目標と心理的安全性を両立する組織へ

PROFILE

京セラ株式会社はファインセラミックスの専門メーカーとして65年前にスタートし、現在では事業範囲を、情報通信、モビリティ、環境・エネルギー、医療・ヘルスケアへと広げています。企業としてダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に取り組むため、2019年にダイバーシティ推進室を立ち上げ、拠点と連携しながらD&Iを推進してきました。そんな中、管理職の意識改革を進めるべく、2020年より日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の「多様な部下のマネジメント研修」を導入されました。導入の経緯や導入効果、期待することなどについて京セラ株式会社 ダイバーシティ推進室 D&I推進課 責任者 森麻里子様にお話を伺いました。

コーポレート総務人事本部 ダイバーシティ推進室 D&I推進課 責任者

森 麻里子様

| 会 社 名 | 京セラ株式会社 |

|---|---|

| WebサイトURL | https://www.kyocera.co.jp |

| 設 立 | 1959年4月1日 |

| 本社所在地 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地1 |

| 事業分野 | 情報通信、モビリティ、環境・エネルギー、医療・ヘルスケア、その他研究開発 |

心をベースに経営をする

京セラ株式会社について教えてください。

京セラ株式会社は1959年にファインセラミックスの専門メーカーとして京都市中京区で事業を開始し、2024年で65年目となります。従業員28人、資本金300万円からスタートし、現在では資本金1157億円、連結売上2兆253億円に成長しました。グローバルでグループ会社は298社、8万人を超える従業員が働いています。

京セラの事業はブラウン管の絶縁部品として使われる小さなファインセラミックス部品から始まりました。その後、常に新しい技術の創造を追求する中で着実に事業範囲を広げ、現在では情報通信、モビリティ、環境・エネルギー、医療・ヘルスケアといった領域で多彩な事業を展開しています。

さらに省エネなど環境問題の解決につながる新たな製品の開発、再生可能エネルギーの有効活用を進化させていく仕組みの開発などにも着手しています。

京セラの経営理念は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」です。

これは京セラの原点とも言える言葉で、社員一人ひとりに深く浸透している大切な理念です。また、この言葉こそがまさにダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に深く通じるものがあると考えています。

そして創業者である稲盛和夫が残した言葉の中で、京セラの経営を最もよく表しているのが「心をベースに経営をする」という言葉です。人の心というものは移ろいやすく、変わりやすいものであると同時に、一方でこれほど強固なものはないということ。この心をベースにする経営が京セラの原点であり、創業時から今も変わらず受け継がれています。

企業理念そのものが、

D&Iにつながる言葉

京セラ株式会社のD&Iへの取り組み姿勢について教えてください。

まずダイバーシティ経営がどのように深まっていくのかについて簡単にふれさせていただきます。どの企業も最初はモノカルチャー、つまり同質的なメンバーだけで構成された多様性ゼロの組織だったと思います。そこに多様な人材を取り込んでいくことで、ダイバーシティのある組織となります。

取り込んだ多様な人材の違いを認め、お互いの強みを生かし合うというのがインクルージョンの組織です。よくインクルージョンさえすれば、すぐに成果につながると誤解されているケースがあります。実はこれでは不十分で、D&Iを進めるだけではなく、その取り組みが経営理念や経営戦略と結びついていないと、本当の意味でダイバーシティ経営とは言えません。そしてダイバーシティ経営を進めることで、徐々にそれが成果としてイノベーションにつながった状態が最終的に目指す姿だと言えます。

単にインクルージョンまで進めばいいわけではないのですね。

ダイバーシティ経営を成功に導くには、トップのコミットメント(経営者の取り組み)、制度面(人事管理制度の整備)、現場の取り組み(現場管理職の取り組み)、この3本柱が揃っていることが進めやすさにつながります。ダイバーシティ経営に取り組もうとしているけれども、なかなかうまくいかず困っている場合は、いずれかが欠けているケースが多いと思われます。

そしてダイバーシティ経営に取り組む上で欠かすことのできないのが、企業理念とのつながりです。京セラでは企業理念そのものが、D&Iにつながる言葉で、そのことを様々な場面でしつこいぐらいに何度でも社内外に伝えていくようにしています。1度や2度聞いただけでは、耳障りのいい言葉として聞き流されてしまいます。社員の心にD&Iの大切さを定着させるには繰り返し伝えることが大切です。

また、経営戦略とのつながりも重要です。経営戦略として、誰もが目にする場所に掲げられている内容と、自社のD&Iの目指すものがきちんとつながっているのか、定期的に確認することが必要になります。

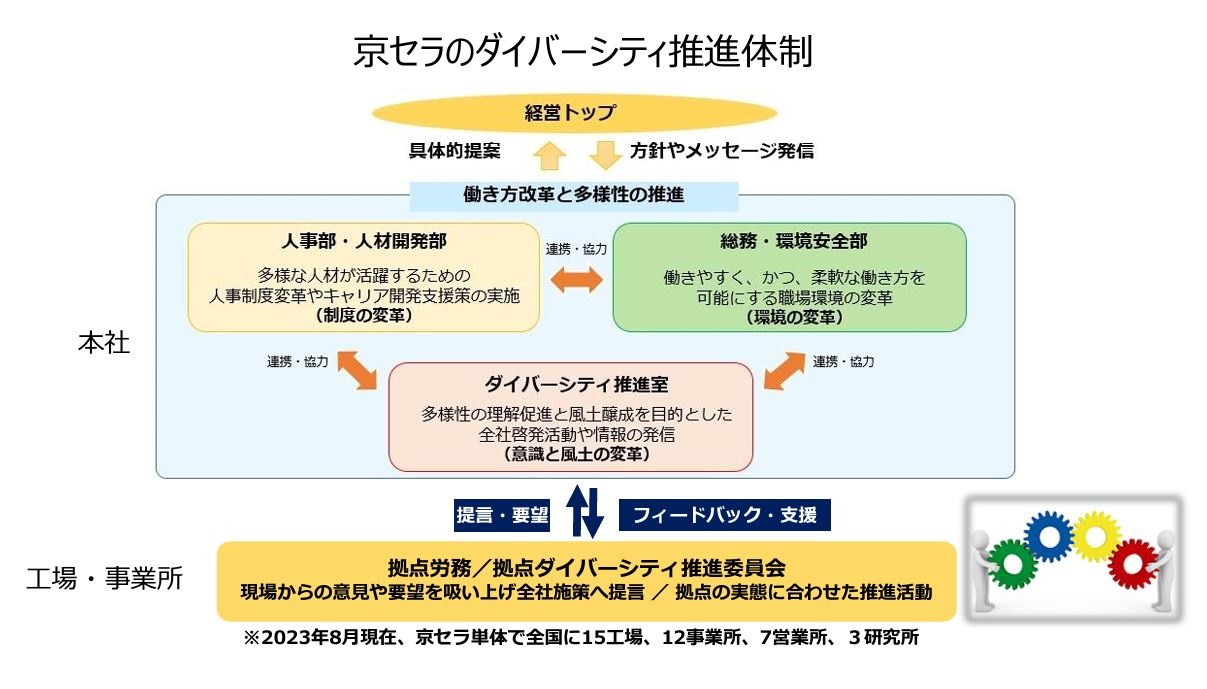

森さんが責任者を務めるダイバーシティ推進室 D&I推進課について教えてください。

ダイバーシティ推進室は2019年に立ち上りました。それまでは女性活躍推進委員会という単なる委員会組織でしたので、専任の担当者はいませんでした。女性活躍推進に関しては、2006年に委員会ができて、啓発と両立のための制度作りから始め、2009年からは大卒女子の採用拡大、職域の拡大、制度の充実を進めました。

2016年には女性活躍推進法に基づく行動計画の立案、ポジティブアクション推進委員会の設置などを行いました。そして2019年にダイバーシティ推進室の設立にともない、女性活躍推進を引き継ぎ、名称から女性を外すことにしました。

組織としては、総務人事本部があり、その下に総務や広報と並列にダイバーシティ推進室が並んでいます。推進室内の課はD&I推進課のみです。

現在は私のほかに専任のメンバーが2名おりますが、当初は推進室長(執行役員・広報室長兼務)と私がいるだけでした。

忘れてはならないことに、京セラの強みとして拠点との連携があげられます。つまり推進室だけが取り組んでいるのではありません。全国の工場や事業所などにある労務部門が窓口となって、拠点ごとにダイバーシティ推進委員会を設けています。

彼らが一緒に働く現場の仲間からの意見を吸い上げて、私たちに提言してくれることと同時に、私たちが行う施策をベースに、各拠点に合わせたかたちで推進活動を実施しています。これらの活動がかみ合うことによって、社員誰一人取残さないダイバーシティ推進を目指していきます。

絶対に譲れないものは管理職層の意識改革

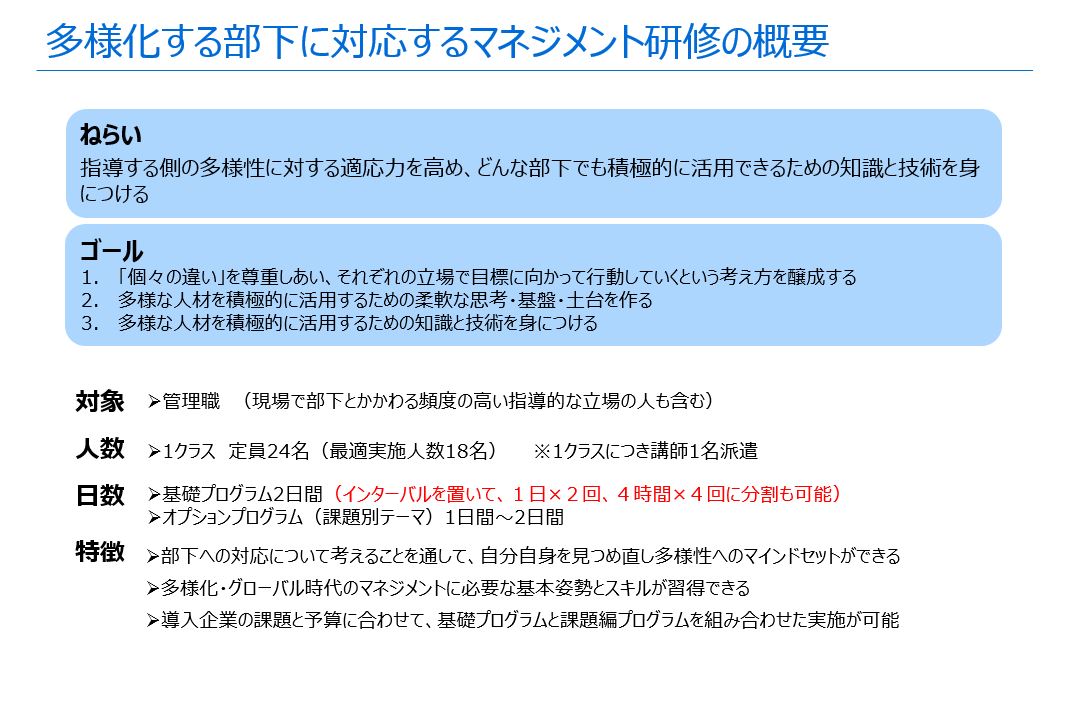

京セラでは2020年より日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の「多様化する部下に対応するマネジメントコース」を「多様性マネジメント研修」として導入されました。導入の背景を教えてください。

2019年にダイバーシティ推進室が動き出してすぐに、どういうことをテーマにやっていけばいいのかを探るべく、他社が何をされているのかの調査と、社内でアンケートを取って課題感を集めました。

課題感がいくつも集まった中で、絶対に譲れないものが管理職層の意識改革でした。全社員に関わることではありますが、管理職が変わらなければ何も進んでいきません。まず管理職層に対して何ができるのかをリサーチしました。

管理職研修はたくさんありますので、そうした研修やeラーニングを調べたり、研修会社から提案をいただきました。

数多くある管理職研修の中でJMAMの「多様化する部下に対応するマネジメントコース」を選ばれた理由を教えてください。

いろいろな研修のご提案を受けましたが、その多くはマネージャーになるための“ハウトゥー的なもの”でした。

そんな中でJMAMから提案された「多様化する部下に対応するマネジメントコース」は、マネージャー向けの研修ではありますが、その内容は自分自身を見つめ直す、自分が変わる研修でした。人を変えるという研修ではなく、自分が変わることで自身のチームを変えるという研修内容です。自分自身が変わることが一番大事であり、そのエッセンスがきちんと入っている研修だと感じました。

研修の設計自体が詳細に作り込まれており、自分が変わりたいと思えるような、自ら進んで変わった方が自分のためになると納得感を与える部分に、しっかりと時間が割かれています。

この研修を受けてしっかりものにしよう、というマインドセットができた上で、研修を受ける内容になっています。マインドセットができていないまま受ける研修では、どうしても効果につながりにくいので重要な部分がきちんとおさえられていると思いました。

「多様な部下のマネジメント研修」のどの点が決め手となりましたか。

研修内容はいくつかのパートに分れています。そのパート一つひとつで学べる研修内容は他社の研修にもあります。でもそれが1つの研修としてきちんと組み立てられているところに意味があると感じたことが、JMAMの「多様化する部下に対応するマネジメントコース」導入の決め手となりました。

参加者はダイバーシティへの

取り組みに積極的に参加

2019年にはトライアルで「多様化する部下に対応するマネジメントコース」を森さんご自身も受けられました。実際に研修を受けられてどのように感じましたか。

講師の方の説得力がすごくて、どんどん引き込まれました。丸1日かかる長い研修なんですが、あっという間に終ってしまったというのが私の感想です。2020年から研修に立ちあっていますが、何度立ちあってもつい引き込まれてしまい、自身を振り返るいい機会になっています。

約3年間、「多様性マネジメント研修」を実施してきましたが、研修を受けた管理職の変化についてはいかがですか。

「多様性マネジメント研修」は、自身のマネジメントスタイルの癖に気づくといいますか、自分が気づいていない部分、周囲から見えている自分に気づくことができる研修です。なぜ今までうまくいかなかったのかがわかり、研修で得たものを取り入れることでチーム運営などがやりやすくなったという声が多いですね。

そして研修を受講することで、管理職は自信を持って部下と接することができるようになっていると思います。自分のやり方はこれでいいのかと考えたとき、完璧なやり方、誰にでもフィットするやり方はないと思います。合う人、合わない人も実際にいるに中で、合わない人に対しても逃げずに向き合うことができるようになっているのではないでしょうか。

今、若手に対してはハラスメントを気にして、管理職は伝えたいことをうまく伝えにくい時代です。逆に若手にはコミュニケーションを取って欲しいという思いがあります。そこをうまくつないでいける、上司が自信を持って部下に接することができるようになる研修だと思います。

また、参加してくださった方は多様性マネジメントだけでなく、会社としての人材育成やダイバーシティ推進の重要性に気づいてくれます。例えば心理的安全性などいろいろなダイバーシティへの取り組みに対しても積極的に参加するだけでなく、意見も言ってくれます。中には直接私たちに連絡をくれる人もいます。

「多様性マネジメント研修」の導入効果については、どのようにお考えですか。

この研修を受ける方は若くても30代後半から50代の管理職になります。少なからず今までの経験による自身への刷込みがあり、自分の中で葛藤がありつつも、でも変わらなきゃいけないという思いで参加してくれています。

私たちが管理職に研修をしたいという思いとつながるんですが、責任者が変わることで部署が変わることにつながっていると思います。京セラはアメーバ経営といって、部署が小さい会社の集りみたいになっていて、いい意味で競い合う文化があります。

研修が「この部署はいいね」につながることで、それはなぜなのかということから、「多様性マネジメント研修」が波及していくといいと考えています。今平行して取り組んでいる心理的安全性とも親和性が高いので。何でも話せるけれど、高い目標を持って切磋琢磨する部署につながっていくといいですね。

現在、多くの企業がダイバーシティやインクルージョンに取り組んでいると思います。そんな企業が研修の導入を検討されている場合、どのようにアドバイスされますか。

研修自体はたくさんありますし、何かしなくちゃいけないけれど、何がいいのかわからない状況にある企業は多いと思います。「多様化する部下に対応するマネジメントコース」は、やらされ感をやりたいに変えてくれる研修だと思います。何か試したいという企業には、ぜひ一度試してみる価値があります。

京セラ株式会社様、

本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

取材:2024年1月