健康経営に注目する企業が増えています。この記事では、健康経営の導入を検討している人に向けて、健康経営とはどのようなものか、注目される理由などについて解説しています。また、健康経営に取り組むことで得られるメリットや注意点、手順なども解説しているため、自社での健康経営に取り組む際に役立ててください。

関連サービス

関連サービス

企業の健康経営や健康リテラシー向上を目的とする新しい教育支援

健康経営の成功へ導くeラーニングサービス 健康経営®ライブラリ

健康経営とは

健康経営とは、社員の健康管理を取り入れた戦略的な経営手法のことです。

日本は少子高齢化で、将来の生産年齢人口が減少することが見込まれています。

この状態に対応するためにも、働く人が健康に働き続けてもらうことがますます重要になるのです。

健康経営においては、会社が社員の健康づくりに”投資”することによって、今働く人たちに、健康に働き続けてもらうということが大切です。

社員が健康であれば仕事に集中しやすくなり、パフォーマンスの向上も期待できます。結果的に、会社の利益や生産性をアップさせることも可能です。

また、社員の健康を守るという企業姿勢は、社員のエンゲージメント向上にもつながります。

企業において社員の健康管理の実施は、健康維持・増進のための費用をコストとして捉えるのではなく、将来会社で元気に働き続けてもらうことの未来を見据えた”先行投資”と言えるでしょう。

健康経営が注目される理由を解説

企業は、社員の社会保険料の一部を負担しなければなりません。なかでも、健康保険料の負担が大きく、企業の財政を圧迫する要因の1つになっています。健康保険の負担を軽減するためには、社員の健康管理に配慮した経営が求められています。

また、健康経営はメンタルヘルス対策としても有効な手段です。

参考:令和2年版 厚生労働白書―令和時代の社会保障と働き方を考える―(外部サイト)

https://www.mhlw.go.jp/content/000684406.pdf

健康経営の関連用語を解説

企業が健康経営に取り組むうえで、把握しておくべき用語があります。以下では、健康経営に関連する用語を解説します。

健康経営優良法人

健康経営優良法人認定制度とは、健康経営に取り組む企業や法人を対象にした認定制度です。制度の目的は、健康経営を実施している優良な企業や法人を高く評価し、社会全体で健康経営の促進を図ることです。

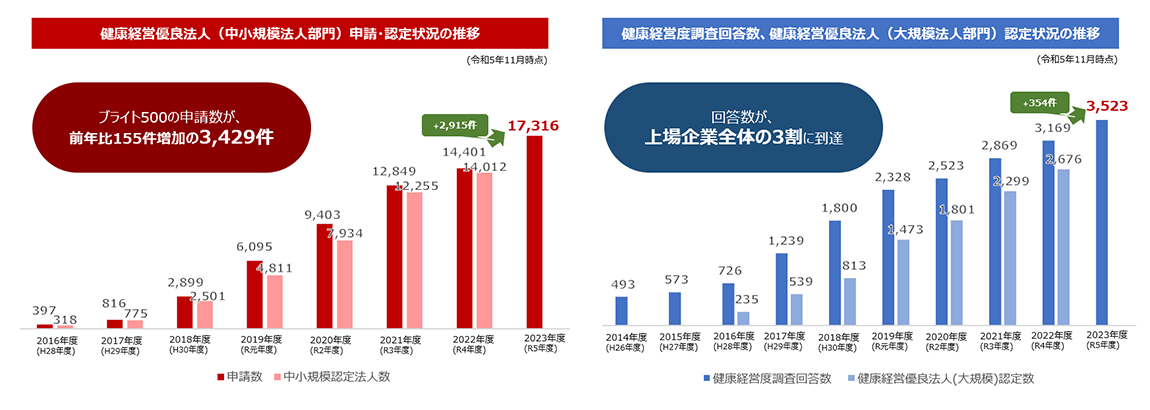

経済産業省が定める設定基準を満たしており、健康経営に積極的な取り組みを行っている企業や法人には、「ホワイト500」や「ブライト500」の称号が与えられます。健康経営優良法人として認定を受けると、認定の証であるロゴマークを使用でき、企業イメージの向上につながるメリットがあります。

健康経営度調査

法人の健康経営の取組状況と経年での変化を分析するとともに、「健康経営銘柄」の選定および「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定のための基礎情報を得るために実施している調査のこと。

企業としては、調査に回答をしながら、自社の健康経営の推進状況を確認することができ、さらなる健康経営の推進に向けた重要な機会となります。

健康経営度調査の回答数および健康経営優良法人の認定企業は、年々増加し続け、健康経営の取り組みは広がり続けています。

参考:厚生労働省「健康経営優良法人認定制度」(外部サイト)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

健康経営銘柄

健康経営銘柄とは、健康経営を実施する上場企業の業種ごとに優秀な企業を選定したものを指します。健康経営銘柄を選定する目的は、健康経営に取り組む上場企業が魅力的な企業であることを投資家に浸透させ、社会的に健康経営を促進するためです。

健康経営銘柄に選出されるためには、毎年8~10月頃に実施される健康経営度調査に参加し、回答しなければなりません。第9回となる「健康経営銘柄2023」では、31業種から49社を選定されました。

参考:厚生労働省「健康経営銘柄」(外部サイト)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html

ホワイト500/ブライト500

経済産業省が定める設定基準を満たしており、健康経営に積極的な取り組みを行っている企業や法人のうち、大規模法人部門認定法人の上位500法人には「ホワイト500」、中小規模法人部門の上位500法人には「ブライト500」の称号が与えられます。健康経営優良法人として認定を受けると、認定の証であるロゴマークを使用でき、企業イメージの向上につながるメリットがあります。

助成金

厚生労働省では、健康経営の促進を図ることを目的とした助成金の申請を受け付けています。

たとえば、時間外労働の上限を設定している中小企業を対象とした「時間外労働等改善助成金」や、ストレスチェックを義務化している企業に対して実施費用の助成を受けられる「ストレスチェック助成金」などがあります。

健康経営を導入するメリットとは

企業が健康経営を実施した場合にどのようなメリットが得られるのか、以下で詳しく解説します。

生産性が向上する

健康経営に取り組むと、社員のストレスが緩和され、欠勤率の低下やモチベーションの向上につなげられます。仕事に対して前向きに取り組めるようになるため、社員自身や会社全体の生産性を高めることも可能です。

医療費の軽減につながる

社員の健康状態が悪いと健康保険を使用する頻度が増えるため、会社が負担する健康保険料が高くなります。健康経営に取り組むことで健康保険の使用頻度が減り、企業における医療費の削減を実現できます。

リスクマネジメントにつながる

リスクマネジメントとは、企業が経営していくなかで想定されるリスク管理のことです。たとえば、社員が急病で仕事を休職した場合にも適切な対応ができ、リスクに伴う損失を最小化できます。

社員定着率が改善する

社員の健康管理のために労働環境が改善されれば、職場内でのストレスが減り、社員の定着率を向上させられます。また、社員の健康を守る企業姿勢は、社員のエンゲージメント向上にもつながり、退職防止の効果があります。社員が定着すれば優秀な人材の外部流出を防ぐことも可能です。

会社のイメージが良くなる

健康経営に取り組む企業は、社会的な評価を得やすくなります。社員の健康にも配慮する企業として、社内外によいイメージを与えられます。よい評判は、優秀な求職者の興味や関心をひく効果的なアピールにもなるでしょう。

健康経営を実施する際の注意点とは

健康経営に取り組むときに注意すべきことがあります。以下では、具体的な注意点について解説します。

経営者からの理解が必要

人事部門が健康経営の導入を提案する場合は、経営層からの理解を得る必要があります。

健康経営を進める上では、「会社にとって何故、社員が健康である必要があるのか?」を明らかにして、経営理念や方針に健康経営を位置づけることが重要なポイントとなります。

経営者の理解が得られないと、健康経営を進めるために必要な組織体制の構築や、予算獲得ができず、十分な取り組みが推進できない可能性が高まります。経営層の理解を得るためには、健康経営の重要性やメリットを明確に伝えましょう。

社員への理解浸透が重要

社員の中には、健康診断やストレスチェックの結果などの個人情報を会社に知られたくないという人もいるため、個人情報の取り扱いに注意しなければなりません。健康経営の重要性や情報の管理方法を周知させ、社員の理解を得ておきましょう。

健康経営を導入すべき会社の特徴を確認

ここでは、健康経営に取り組むべき会社の特徴について解説します。以下の特徴に当てはまる場合は、健康経営を取り入れましょう。

社員の年齢層が高い

年齢層が高い社員は、悪性新生物(がん)や心疾患、脳血管疾患などを発症するリスクが高まります。特に、30代後半以降は死亡率が高くなるといわれているため、社員の健康管理に配慮した取り組みが必要です。

労働時間が長い

労働時間が長いほど、社員の健康状態が悪化する可能性が高くなります。残業時間や休日出勤が多いなどの労働時間が長い傾向にある企業は、社員の健康を守るために健康経営を目指しましょう。

働き方や労働環境の改善を目的とした、働き方改革とあわせて実行すると効果的です。

ストレスを感じている社員が多い

従業員が50人以上いる企業では、ストレスチェックの実施が義務付けられています。ストレスチェックの結果、高ストレス状態の社員が多い場合は、社員のメンタルヘルス対策をはじめ、健康経営に取り組む必要があります。

長期休業者が多い

体調不良やうつ病などの理由による長期休業を申請する社員が多い企業は、健康経営を実施しましょう。長期休業者が増えれば、人手不足や長時間労働などの深刻な問題を招きかねません。健康経営に取り組み、働きやすい労働環境を整備する必要があります。

【徹底解説】会社に健康経営を導入する手順

自社に健康経営を導入したい場合、実際にどのような手順で進めればいいのか、時系列に沿って解説します。

経営者の理解を得る

健康経営を進める上では、「会社にとって何故、社員が健康である必要があるのか?」を明らかにして、経営理念や方針に健康経営を位置づけることが重要なポイントとなります。

運営の体制を整える

健康経営を実施する際は、具体的な施策を決定・実行するための専門部署の設置や役割の明確化など、体制を整える必要があります。

体制を整える際に、健康経営のノウハウや健康管理の知識などをもつ人材を集めることが大切です。たとえば、健康管理の専門家をアドバイザーとして雇用する、担当者に健康経営に関する外部研修を受講させるなどの方法が挙げられます。

計画を立て、実行に移す

自社における課題をもとに、目標や課題解決のための具体的な実施計画を立てていきます。計画の立案後に、全社員に対して実施の目的や目標、計画について周知し、計画にもとづいて実行しましょう。取り組みの実施後は、目標の到達度や効果の測定を行います。分析から新たな課題を抽出し、必要に応じて計画を見直し、継続してPDCAを回していくことが大切です。

社内外に働きかける

全社員に健康経営の実施を周知させることはもちろん、社外に向けた情報発信を行うことも重要です。社長から発信すれば、会社をあげて健康経営を実施していく姿勢を社員に示せます。また、社外に対しては、社員の健康管理にも配慮できる企業として、よいイメージをアピールできます。

告知の方法として、社内報やプレスリリースなどが有効です。

取組を評価する

健康経営は一度で終わるものではありません。継続的に、PDCAを回して健康保持・増進に取り組む必要があります。

そのためには、毎年、評価指標・目標値を設けるなどによって、振り返りができる状態を最初に作り上げることが大切です。

そうすることで振り返った結果や次年度の新たな目標に対して、新たなPlanを立て、新しいPDCAサイクルを回すことが可能となります。

健康経営の取り組み事例を紹介

健康経営を実施している企業がどのような取り組みをしているのか、具体的な事例を紹介します。

事例1:次世代ヘルスケア産業協議会

経済産業省が事務局を務める「次世代ヘルスケア産業協議会」では、経営者の健康経営への意識の低さや、労働者自身の健康リテラシーの低さを問題視していました。

具体的な取り組みとしては、グレーゾーン解消制度の創設などが挙げられます。経済産業省と厚生労働省によって策定されたガイドラインによって、24件の事案を解消するなどの成果をあげています。

事例2:味の素株式会社

味の素では、2003年に「健康推進センター」を設立。同時に健康管理規程を策定して、社員にセルフケアで健康づくりをすることを求めています。

健康経営を進めるにあたって立てた方針が、「味の素グループで働いていると、自然に健康になる」

社員のセルフ・ケアを基本とし、『知る』『考える』『動く』から文字を取って、『る・る・く』という標語を設定しています。自分自身でバランスの良い食事や適度な運動、良質な睡眠を意識した生活をしてもらい、会社はあくまでもそれを支援する立場と位置づけました。

そのための施策として、従業員約4,000人との面談を約20年継続して行っています。

詳細は、以下の記事よりお読みいただけます。

【会員限定】味の素|社員のセルフ・ケアを支援 「知る」「考える」「動く」で 自然に健康になる健康経営/Learning Design Members

事例3:SCSK株式会社

IT業界特有の長時間労働が常態化していたSCSKでは、その環境を是正すべく2013年4月「スマートワーク・チャレンジ20」をスタート。

「月間平均残業時間20時間以内」「有給休暇取得日数20日」の目標を示しました。特徴的なのは、「削減できた残業代は社員に還元する」というトップの志を具現化し、目標をクリアした部門の社員全員に、インセンティブとして特別賞与を支給するという点。これにより、マネジメントの改善などの効果が見られました。

2015年からは『健康わくわくマイレージ』という施策を推進。社員がこれに参加すると、健康に良い5つの行動習慣の実践状況や健康診断の結果などがポイント化され、年間の総獲得ポイントに応じてインセンティブが支給される仕組みです。

詳細は、以下の記事よりお読みいただけます。

【会員限定】SCSK|2019年から健康経営の「第2ステージ」へ 「社員のため」のブレない健康経営が 信頼関係と健康意識を育む/Learning Design Members

まとめ

健康経営は社員の健康管理を行うだけでなく、企業イメージの向上や離職率の低下などのメリットが得られます。健康経営を成功させるためには、経営層や社員が重要性を理解し、健康管理への意識や知識を高める必要があります。

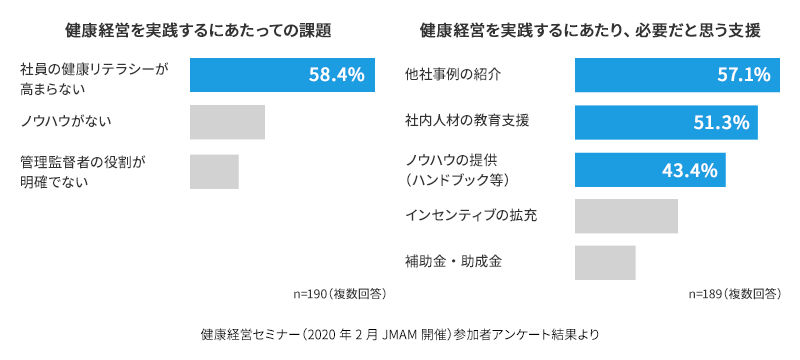

株式会社日本能率協会マネジメントセンターは、1979年より、ビジネスパーソンを対象とした教育を企業に提供している歴史ある会社です。新入社員から経営幹部まで、立場や役割に応じた教育プログラムを展開しています。健康経営に関する調査も行っているので、自社に健康経営を導入したい・他者の取り組み状況を知りたい場合は、以下の資料をご活用ください。

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

味の素|社員のセルフ・ケアを支援 「知る」「考える」「動く」で 自然に健康になる健康経営

味の素|社員のセルフ・ケアを支援 「知る」「考える」「動く」で 自然に健康になる健康経営 -

ジャパネットホールディングス|“楽しみながら取り組める工夫”と“徹底したフォロー”が社員の健康の鍵

ジャパネットホールディングス|“楽しみながら取り組める工夫”と“徹底したフォロー”が社員の健康の鍵 -

健康経営研究会 理事長 岡田邦夫氏|エンパワーメントを加速する健康経営

健康経営研究会 理事長 岡田邦夫氏|エンパワーメントを加速する健康経営

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます