- 対象: 全社向け

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

メンター研修とは?目的と研修内容、効果的な進め方を解説

近年、企業における人材育成の重要性が高まる中、メンター研修への注目が集まっています。新入社員や若手社員の早期離職が課題となる現代において、メンター制度は効果的な人材定着・育成施策として期待されています。しかし、メンター研修の具体的な目的や内容、効果的な進め方について十分に理解している企業はまだ多くありません。本記事では、メンター研修の基本概念から実践的な導入方法まで、人事担当者や研修担当者が知っておくべき重要なポイントを体系的に解説します。

関連資料

関連資料

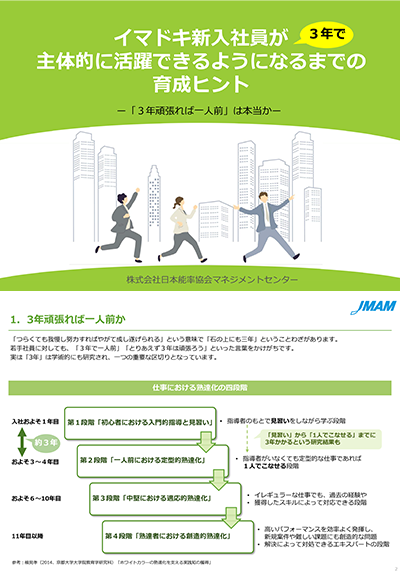

思い悩むイマドキ新入社員が成長していくためのヒントをご紹介

イマドキ新入社員が3年で主体的に活躍できるようになるまでの育成ヒント

メンター研修とは何か

メンター研修とは、メンター制度を効果的に運用するために、メンターとなる社員に対して実施される専門的な研修プログラムです。メンター制度は、経験豊富な先輩社員(メンター)が新入社員や若手社員(メンティ)の成長を支援する仕組みであり、単なる業務指導を超えた包括的な人材育成手法として位置づけられています。

メンター制度の基本的な仕組み

メンター制度は、通常の上司・部下関係とは異なる独特な特徴を持っています。メンターは直属の上司ではなく、異なる部署や職場の先輩社員が務めることが多く、より柔軟で開放的な関係性を構築できます。メンタリングは対話を通じて相手の自発性を引き出すことが本質であり、一方的な指導ではなく双方向のコミュニケーションが重視されます。

この制度では、メンターがメンティの職業上の成長だけでなく、心理的な支援やキャリア形成の相談にも応じます。定期的な面談やコミュニケーションを通じて、メンティが職場に適応し、自身の能力を最大限に発揮できるようサポートします。

他の育成施策との違い

メンター制度と他の人材育成施策との違いを理解することは重要です。まず、OJT(On-the-Job Training)との違いについて説明します。OJTは主に業務遂行に必要なスキルの習得に焦点を当てた現場での実務訓練ですが、メンター制度はより幅広い視点から個人の成長を支援します。

エルダー制度との比較では、エルダー制度が主に新入社員の業務習得と職場適応に重点を置くのに対し、メンター制度はキャリア形成と心理面の支援を重視する点が特徴的です。メンター制度は長期的な視点での人材育成を目指し、メンティの自立的な成長を促進します。

メンター研修の目的と期待される効果

メンター研修の実施には明確な目的があり、その効果は組織全体に波及します。まずは、メンター役が研修を通じてメンターに必要なスキルを身につけることで、メンティだけでなくメンター自身、そして組織全体の成長につながる好循環を生み出すことができます。

新入社員・若手社員への効果

メンター制度の最も重要な目的の一つは、新入社員や若手社員の早期戦力化と職場定着の促進です。新入社員は入社後、業務内容の理解、職場の人間関係の構築、企業文化への適応など、多くの課題に直面します。適切な研修を受けたメンターがサポートすることで、これらの課題を円滑に解決できるようになります。

キャリア形成支援も重要な効果の一つです。メンターは自身の経験を踏まえて、メンティのキャリアパスについて具体的なアドバイスを提供できます。心理的不安の解消や企業文化の浸透により、離職率の低下効果も期待できます。

メンター自身への効果

メンター研修とメンタリング活動は、メンター自身にも大きな成長をもたらします。人を指導する経験を通じて、コミュニケーション力や指導力が向上します。また、メンティとの対話を通じて、自身の仕事への取り組み方や価値観を見直す機会も得られます。

マネジメントスキルの向上も重要な効果です。メンタリングの経験は、将来的に管理職になった際に必要となるスキルの基礎を築きます。メンター経験者は部下の成長を支援する能力が高く、効果的なマネジメントを実践できる傾向があります。

組織全体への波及効果

メンター制度の導入と適切な研修の実施は、組織全体にも好影響をもたらします。組織内でのコミュニケーションが活性化し、部門間の連携が強化されます。また、知識やノウハウの共有が促進され、組織全体の学習能力が向上します。

企業文化の継承と発展も重要な効果です。経験豊富な社員から若手社員への価値観や行動規範の伝承が自然に行われ、組織のアイデンティティが強化されます。これにより、組織の結束力向上と持続的な成長が実現されます。

メンター研修の具体的な内容

効果的なメンター研修を実施するためには、メンターに必要なスキルと知識を体系的に学習できるプログラムが必要です。研修内容は理論的な理解と実践的なスキルの両方をバランス良く組み込むことが重要です。

現場ではメンターの指導レベルに差があることもあり、そのバラツキを解消するための育成施策が求められています。

メンターといっても、教える内容も教え方もわからないという人が少なくありません。中には、新人が一生懸命学習している“仕事の基本”について、その重要性や実務とのつながりを十分に認識できていないメンターもいます。そのため、メンターとの面談の際には、具体的な指導方法まで踏み込んで話し合い、教える側のレベルのバラツキをなくすようにしています。またこの話し合いの中でメンターの育成の必要性を感じ、研修を導入しました。それによってメンター同士が互いの成功事例を共有でき、モチベーションアップにつながっているようです

引用元:企業事例②綾羽 人事が現場に出向き学びと実務のつながりを伝える

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=3787

メンタリングスキルの習得

メンタリングにおいて最も重要なスキルの一つが傾聴スキルです。メンティの話を注意深く聞き、相手の感情や考えを正確に理解する能力を身につけます。研修では、アクティブリスニングの技法、非言語コミュニケーションの読み取り方、適切な質問の仕方などを学習します。

傾聴スキルだけではなくメンティーに対するフィードバック技法も重要な研修項目です。建設的で具体的なフィードバックを提供する方法、批判的にならずに改善点を伝える技術、成果を認めて動機付けする方法などを実践的に学びます。効果的なフィードバックは相手の成長を促進し、信頼関係の構築にも寄与します。

コーチング技法の習得

メンター研修では、コーチング技法も重要な学習項目として取り上げられます。相手に答えを教えるのではなく、適切な質問を通じて相手自身が答えを見つけられるよう支援する技術を学びます。これにより、メンティの自立性と問題解決能力を向上させることができます。

目標設定と進捗管理の方法も学習します。メンティと共に現実的で達成可能な目標を設定し、定期的な進捗確認を通じて成長をサポートする技術を身につけます。SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)などの目標設定手法を実践的に習得します。

信頼関係の構築

メンターとメンティの間の信頼関係は、メンタリングの成功において極めて重要です。研修では、初回面談での関係構築の方法、継続的な信頼関係の維持・発展の技術、困難な状況での関係修復の方法などを学習します。

コミュニケーションスタイルの理解と適応も重要な要素です。個人の性格や価値観の違いを理解し、相手に合わせたコミュニケーション方法を選択する能力を身につけます。多様性を尊重し、相手の個性を活かした支援ができるメンターの育成が目標となります。

実践的なロールプレイング

理論的な学習だけでなく、実践的な演習も研修の重要な構成要素です。様々なシチュエーションを想定したロールプレイングを通じて、学習したスキルを実際の場面で活用する練習を行います。新入社員の悩み相談、キャリア相談、人間関係の問題など、実際に起こりうる状況を設定して演習を実施します。

ロールプレイング後のフィードバックセッションでは、参加者同士が具体的な評価と建設的な改善点の共有を行うことで、単なる知識の習得に留まらず、実践的なスキルの定着と向上を促します。この多角的な視点からの相互フィードバックは、自身の強みと課題を客観的に認識する機会となり、個々のメンタリングスキルを飛躍的に向上させることに繋がります。また、他者の多様なアプローチを学ぶことで、自身の引き出しを増やし、様々な状況に対応できる柔軟なメンタリング能力を養うことが可能となります。

効果的なメンター研修制度の構築

メンター研修を成功させるためには、単に研修を実施するだけでなく、事前準備から事後フォローまでを含めた総合的なアプローチが必要です。組織の特性や参加者のレベルに応じて、カスタマイズした研修プログラムを設計することが重要です。

研修プログラムの設計ポイント

効果的な研修プログラムを設計するためには、まず対象者の分析が必要です。参加者の経験レベル、職種、性格特性などを把握し、それに応じた内容とレベルを設定します。新任メンターと経験豊富なメンターでは、必要な研修内容が異なるため、レベル別のプログラム設計を検討することが重要です。

研修の形式についても慎重に選択する必要があります。座学中心の講義形式、参加型のワークショップ形式、オンライン学習、実地研修など、様々な方法があります。複数の学習方法を組み合わせたブレンデッドラーニングアプローチも効果的とされています。

メンターとメンティのペアリング方法

適切なペアリングは、メンター制度の成功を左右する重要な要素です。単純に経験年数や職階だけで決めるのではなく、性格的な相性、キャリア志向の一致、専門分野の関連性などを総合的に考慮する必要があります。事前のアンケートや面談を通じて、最適な組み合わせを見つけることが重要です。

メンターとメンティのペアリングにおいては、両者の意見を深く尊重することも極めて重要です。強制的なペアリングではなく、お互いが「このメンター/メンティと共に成長したい」と納得できる関係性を構築できるよう、最大限の配慮を払いましょう。そのためには、事前のアンケートや個別面談を通じて、多角的な視点から最適な組み合わせを検討することが不可欠です。 また、一度決定したペアリングが常に最善であるとは限りません。メンタリングの進行中に、相性の不一致や期待値のズレ、あるいはメンティの成長段階の変化などにより、関係性が機能しなくなるケースも想定されます。そのような状況に柔軟に対応できるよう、定期的な面談やアンケートを通じて両者の関係性をモニタリングし、必要に応じてペアの変更や調整を迅速に行える体制を事前に整えておくことが、メンター制度の成功には不可欠です。これにより、メンターもメンティも安心してメンタリングに取り組むことができ、制度全体の効果を向上させることが可能になります。

フォローアップ体制の構築

研修実施後の継続的なサポート体制の構築は、社内でのメンター制度の定着と発展につたがるため、極めて重要な要素だといえます。定期的なフォローアップ研修の実施、メンター同士の情報交換会の開催、専門家による個別相談の提供などを通じて、メンターを継続的に支援します。

効果測定と改善のための仕組みも整備します。メンターとメンティ双方からの定期的なフィードバック収集、離職率や満足度の数値モニタリング、成功事例の共有などを通じて、制度の効果を可視化し、継続的な改善を図ります。データに基づいた制度改善による、より効果的なメンター制度の運用が可能になります。

研修効果の測定方法

メンター研修の効果を適切に測定するためには、複数の指標を組み合わせた評価システムが必要です。量的指標としては、メンティの離職率、研修満足度スコア、目標達成度、昇進・昇格率などが挙げられます。質的指標としては、メンターとメンティの関係性の質、コミュニケーションの改善度、職場適応度などを評価します。

長期的な効果測定も重要です。研修実施直後だけでなく、3ヶ月後、6ヶ月後、1年後といった継続的な評価を行うことで、研修の真の効果を把握できます。これらのデータを基に、研修内容の改善や制度の見直しを継続的に実施していきます。

メンター制度導入時の注意点と成功の要因

メンター制度導入時に起こりやすい問題を事前に把握し、対策を講じることで、より効果的な制度運用が可能になります。ここでは、メンター制度の導入初期に起こりやすい問題や、成功のポイントについて理解を深めましょう。

よくある課題と対処法

メンター研修導入時によく見られる課題の一つが、メンターの負担増加です。通常業務に加えてメンタリング活動を行うことで、時間的・精神的負担を感じるメンターが多く存在します。この問題に対しては、メンタリング活動を業務の一部として明確に位置づけ、適切な時間配分と評価制度を設けることが重要です。

メンターとメンティの関係性の問題も頻繁に発生します。相性の不一致、コミュニケーション不足、期待値のズレなどが原因となることが多いです。定期的な関係性チェックと柔軟な調整システムの構築により、これらの問題を早期に発見・解決することができます。

組織文化との整合性

メンター制度の成功には、組織文化との整合性が重要な要素となります。階層的な組織文化が強い企業では、フラットな関係性を基盤とするメンタリングが機能しにくい場合があります。制度導入前に組織文化の分析を行い、必要に応じて文化変革の取り組みも並行して実施することが重要です。

経営層のコミットメントも成功の鍵となります。メンター制度の価値を経営層が理解し、積極的に支援することで、組織全体での制度定着が促進されます。経営層による制度の意義の説明、メンターへの感謝の表明、制度改善への投資などを通じて、組織のコミットメントを示すことが重要です。

継続的な制度改善のポイント

メンター制度は一度導入すれば終わり、というものではなく、継続的な改善が必要です。定期的な制度評価を実施し、参加者からのフィードバックを収集することで、現行の仕組みの問題点を早期に発見し、改善策を講じることができます。年次での制度見直しを実施し、組織の変化や外部環境の変化に対応した制度の更新を行います。

成功事例の共有と水平展開も重要なメンター制度の改善活動です。効果的なメンタリング事例を収集し、他のメンターペアとの共有を通じて、全体的な制度効果の向上を図ります。成功事例の共有により、制度全体のクオリティ向上が期待ます。

外部リソースの活用

内部リソースだけでなく、外部の専門機関やコンサルタントの活用も検討すべき要素です。メンター研修の専門家による講師派遣、制度設計のコンサルティング、効果測定のための調査支援などを通じて、より専門的で効果的な制度運用が可能になります。

他社事例の研究や業界でのベンチマーキングも有効です。同業他社や先進的な取り組みを行う企業の事例を参考にすることで、自社の制度改善のヒントを得ることができます。業界団体やセミナーへの参加を通じて、最新の知見や手法を継続的に取り入れることが重要です。

まとめ

メンター研修は、現代の企業における重要な人材育成施策として、その価値がますます認識されています。本記事では、メンター研修の基本概念から実践的な導入・運用方法まで、包括的に解説してきました。

- メンター研修は単なる指導技術の習得を超え、対話を通じた人材育成の本質を学ぶ専門的なプログラム

- 新入社員・若手社員の定着率向上とキャリア形成支援、メンター自身の成長促進という双方向の効果を実現

- 傾聴スキル、フィードバック技法、コーチング技術など、実践的なスキルの体系的な習得が可能

- 適切なペアリングとフォローアップ体制により、継続的で効果的な制度運用を実現

- 組織文化との整合性と継続的な改善により、長期的な成果創出が期待できる

メンター研修の導入を検討されている企業は、まず自社が抱える人材育成上の具体的な課題や、メンター制度を通じて達成したい明確な目標を洗い出すことから始めることを強くおすすめします。その上で、自社の組織文化、従業員の特性、既存の人材育成制度といった固有の特性を深く理解し、それらに最適化された研修プログラムを慎重に設計することが、成功への第一歩となるでしょう。画一的なプログラムでは、期待される効果を十分に引き出すことは困難であり、自社ならではのニーズに合致した内容と形式を追求することで、より実効性の高いメンター制度の確立に繋がります。

入社3年の壁を越えさせる 新入社員の定着と育成

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する「新入社員の定着・育成」プログラムは、入社後の3年間を重要期間と捉え、若手社員の成長と活躍を支援する、人事・新人教育ご担当者様向けの研修です。早期離職の防止と、若手が主体的にキャリアを築くためのマインドセットやスキルを体系的に学び、組織の未来を担う人材へと導きます。

解説資料|イマドキ新入社員が3年で主体的に活躍できるようになるまでの育成ヒント

-「3年頑張れば一人前」は本当か-

新入社員の入社3年の過ごし方が「伸びる人材」と「伸び悩む人材」の分かれ道となっています。本資料では、思い悩むイマドキ新入社員が成長していくためのヒントをご紹介します。

- なぜ3年までに辞めてしまうのか

- 「イマドキ新入社員」が3年目に悩むこと

- 3年間の社員教育3つのヒント

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます