- 対象: 全社向け

- テーマ: マネジメント

- 更新日:

ナレッジマネジメントとは?意味・事例・導入の基本ステップを徹底解説

現代のビジネス環境では、社内に蓄積された知識やノウハウが企業の競争力を左右する重要な要素となっています。しかし多くの企業では、ベテラン社員が持つ貴重な経験や技術が属人化してしまい、組織全体で活用されていないという課題を抱えています。ナレッジマネジメントは、このような個人に眠る知的資産を組織の共有財産として活用し、生産性向上や技術革新を実現するための経営手法です。本記事では、ナレッジマネジメントの基本的な意味から具体的な導入事例、そして実践的な導入ステップまで、企業の経営者や管理職、人事担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

関連資料

関連資料

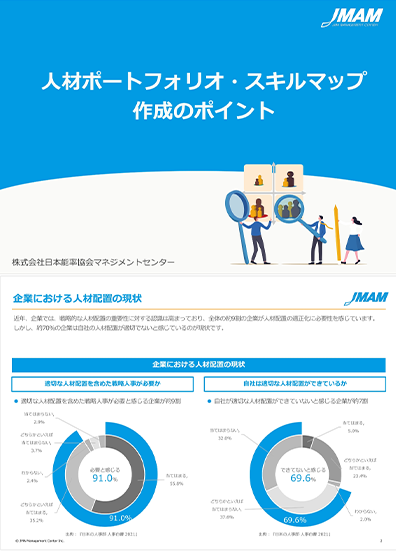

経営戦略に基づく必要人材の分析、適切な人材配置の検討時に活用できる

人材ポートフォリオとスキルマップ作成のポイント

ナレッジマネジメントの基本的な意味と目的

ナレッジマネジメントとは、組織内に散在する知識やノウハウを体系的に収集・整理・共有・活用することで、組織全体の知的生産性を向上させる経営手法です。企業が持つ知的資産を戦略的に管理し、競争優位性の確保と持続的な成長を目指します。

ナレッジマネジメントの定義と語源

ナレッジマネジメント(Knowledge Management、KM)という概念は、1990年代に一橋大学の野中郁次郎教授らによって提唱された日本発祥の理論です。企業の知識創造プロセスを体系化し、個人の暗黙知を組織の形式知に変換することで、継続的なイノベーションを実現することを目的としています。この理論は国際的にも高く評価され、現在では世界の多国籍企業の80%以上がナレッジマネジメントプロジェクトを推進しています。

知識(ナレッジ)には大きく分けて「暗黙知」と「形式知」の2つがあります。暗黙知とは個人の経験や直感に基づく言語化しにくい知識であり、形式知とは文書や数値で表現可能な知識を指します。ナレッジマネジメントでは、この両方の知識を効果的に組み合わせて活用することが重要とされています。

組織における知識共有の重要性

現代の企業では、雇用形態の多様化や働き方改革の推進により、知識やノウハウの共有がより一層重要になっています。近年は新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及した結果、従来の対面でのコミュニケーションによる知識伝達が困難になり、組織的な知識共有の仕組み構築が急務となっています。

また、少子高齢化による労働人口の減少や、デジタル技術の急速な進歩により、企業は限られた人的リソースでより高い生産性を実現する必要があります。ベテラン社員の退職によるノウハウ流出を防ぎ、新入社員の早期戦力化を図るためにも、組織的な知識管理システムの構築は不可欠となっています。

ナレッジマネジメントが注目される背景

データドリブン経営(定量的データに基づいた経営手法)が重視される現代において、企業が保有する知識やノウハウも重要なデータ資産として認識されるようになりました。人工知能やビッグデータ技術の発展により、これまで活用しきれていなかった知識の可視化や分析が可能になり、新たな価値創造の源泉として期待されています。

さらに、グローバル競争の激化や技術革新のスピード向上により、企業は継続的な学習と適応能力を求められています。組織学習を促進し、変化する市場環境に迅速に対応するためにも、ナレッジマネジメントの重要性はますます高まっています。

ナレッジマネジメント導入による主要なメリット

ナレッジマネジメントを適切に導入することで、企業は多方面にわたって具体的な成果を期待できます。ここでは、特に重要な4つのメリットについて詳しく解説します。

生産性向上と業務効率化の実現

ナレッジマネジメントの最も直接的なメリットは、組織全体の生産性向上です。これまで個人に蓄積されていたノウハウや業務プロセスが共有されることで、同じ作業を繰り返し学習する時間が短縮され、より効率的な業務遂行が可能になります。

例えば、営業部門では成功事例やアプローチ方法が共有されることで、新人営業担当者でも短期間で成果を上げることができるようになります。また、技術部門では過去のトラブル対応事例や解決方法がデータベース化されることで、同様の問題が発生した際の対応時間を大幅に短縮できます。知識の再利用により無駄な時間と労力を削減し、より付加価値の高い業務に集中できる環境を構築することが可能です。

人材育成の効率化と早期戦力化

ナレッジマネジメントは人材育成においても大きな効果を発揮します。新入社員や中途採用者が必要な知識やスキルを効率的に習得できる仕組みを構築することで、育成期間の短縮と育成コストの削減を実現できます。

従来の人材育成では、指導者の経験や教え方に依存する部分が大きく、育成の質にばらつきが生じがちでした。しかし、体系化された知識共有システムがあることで、誰でも一定水準以上の指導を受けることができ、均質で効果的な人材育成が可能になります。また、ベテラン社員のノウハウが形式知として蓄積されることで、退職による知識の消失リスクも軽減されます。

技術革新と新規事業開発の促進

組織内の多様な知識が共有・融合されることで、従来では思いつかなかった新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。異なる部門や専門分野の知識が組み合わされることで、イノベーションの創出が促進されます。

研究開発部門では、過去の実験データや研究成果が蓄積・共有されることで、新しい技術開発の基盤となります。既存の知識を組み合わせて新たな価値を創造するプロセスが活性化され、競合他社に対する技術的優位性を確保することができます。また、失敗事例の共有により同じ過ちを繰り返すリスクを回避し、より効率的な研究開発が可能になります。

組織全体のコミュニケーション活性化

ナレッジマネジメントシステムの導入は、部門間のコミュニケーションを活性化させる効果もあります。知識共有のプラットフォームを通じて、普段接点の少ない部門同士でも情報交換が行われるようになり、組織の縦割り構造の解消に貢献します。

また、社内コミュニケーション活性化により、従業員のエンゲージメント向上や組織文化の改善も期待できます。自分の知識や経験が組織に貢献しているという実感を得ることで、従業員のモチベーション向上にもつながります。さらに、従業員間での成功事例の共有を通じて組織全体の学習意欲が高まり、継続的な改善文化の醸成が促進されます。

暗黙知と形式知を活用するSECIモデル

ナレッジマネジメントの中核となる理論的枠組みがSECIモデルです。このモデルは野中郁次郎教授によって提唱され、組織における知識創造のプロセスを体系的に説明しています。

SECIモデルの4つのプロセス

SECIモデルは、Socialization(共同化)、Externalization(表出化)、Combination(連結化)、Internalization(内面化)の4つのプロセスから構成されています。これらのプロセスを循環させることで、組織内の知識創造と共有が促進されます。

共同化(Socialization)は、個人の暗黙知を他者との相互作用を通じて共有するプロセスです。実際の体験や観察を通じて、言葉では表現しにくい技能やノウハウを伝達する段階であり、OJTや見習い制度などがこれに該当します。表出化(Externalization)は、暗黙知を形式知に変換するプロセスで、経験や直感を言葉や図表で表現することを指します。

知識変換プロセスの具体例

連結化(Combination)では、既存の形式知を組み合わせて新しい形式知を創造します。データベースの情報を分析して新しい知見を得たり、複数の報告書を統合して包括的なレポートを作成したりする活動が該当します。内面化(Internalization)は、形式知を個人の暗黙知として取り込むプロセスで、マニュアルや研修資料を通じて学んだ知識を実践を通じて自分のものにすることを指します。

このSECIモデルのサイクルを組織的に回すことで、個人レベルの知識が組織レベルの知識へと発展し、さらに新しい知識の創造につながります。企業がナレッジマネジメントを導入する際は、この理論的枠組みを理解し、4つのプロセスをバランス良く設計することが重要です。

組織における知識創造サイクル

SECIモデルを効果的に機能させるためには、業務マニュアルの改定などの業務システムの改革だけでなく、情報管理システムやナレッジマネジメントツールの活用により、知識の蓄積と検索を効率化することも重要です。技術的なインフラと組織的な仕組みの両方が整備されることで、持続的な知識創造サイクルが実現されます。定期的な振り返りや改善活動を通じて、このサイクルをより効果的に回していくことが組織の学習能力向上につながります。

国内外企業の導入事例と成功のポイント

ナレッジマネジメントの導入効果を理解するために、実際の企業事例を通じて成功要因と失敗要因を分析します。これらの事例から、自社での導入時に注意すべきポイントを学ぶことができます。

成功事例から学ぶベストプラクティス

トヨタ自動車は、ナレッジマネジメントの成功事例として世界的に知られています。同社の「改善活動」や「標準作業」の仕組みは、現場の暗黙知を形式知に変換し、組織全体で共有する優れた例です。現場作業者の小さな改善アイデアも含めて体系的に収集・評価・共有する仕組みを構築し、継続的な生産性向上を実現しています。

出典:

・日本ナレッジメント学会 東海部会季報(2007)

https://www.kmsj.org/tokai/2007jannishiura.pdf

また、富士通では「ナレッジマネジメントシステム」を導入し、全社員が持つ専門知識やプロジェクト経験を検索可能なデータベースとして整備しました。社員同士が相互に知識を提供し合う「ProjectWEB」「SE情報ポータル」といったナレッジベースシステムを導入し、知識共有にインセンティブを付与する仕組みを構築することで、活発な知識交流を促進しています。これにより、プロジェクトの立ち上げ時間短縮や品質向上を実現しています。

出典:

・富士通 ワークスタイルを支えるナレッジベース

https://www.fujitsu.com/downloads/JP/archive/imgjp/jmag/vol63-2/paper17.pdf

海外企業の先進的な取り組み

IBMでは「BluePages」というソーシャルネットワーキング機能を備えた人材検索システムを導入し、専門知識を持つ人材の発見と連携を促進しています。技術的な問題に直面した際に、適切な専門家を迅速に見つけることができる仕組みにより、問題解決のスピード向上を実現しています。

出典:

・IBM公式サイト ナレッジメントとは

"https://www.ibm.com/jp-ja/think/topics/knowledge-managementf

成功事例の分析から、ナレッジマネジメントの導入には段階的なアプローチと全社的なコミットメントが不可欠であることがわかります。技術面だけでなく、人的・組織的側面への配慮が、導入成功の重要な要素となります。

ナレッジマネジメント導入の基本ステップ

ナレッジマネジメントを成功させるためには、計画的で段階的な導入アプローチが重要です。ここでは、初めて取り組む組織でも実践しやすい基本的な導入手順を詳しく解説します。

現状分析と課題の明確化

導入の第一歩は、組織の現状を正確に把握することです。どのような知識が組織内に存在し、どのように共有されているか、または共有されていないかを詳細に分析します。部門ごとの業務プロセス、情報の流れ、コミュニケーションパターンを調査し、知識の属人化や情報の分散状況を明らかにします。

現状分析では、従業員へのアンケート調査やインタビューを実施し、知識共有に関する意識や課題を把握することも重要です。定量的なデータと定性的な意見の両方を収集し、組織固有の課題と改善の余地を特定します。この段階で得られた情報は、後の目標設定や施策立案の基盤となるため、丁寧な分析が必要です。

目標設定と成功指標の定義

現状分析の結果を踏まえ、ナレッジマネジメント導入によって達成したい具体的な目標を設定します。目標は定量的に測定可能なものとし、期限を明確に定めることが重要です。例えば、「新入社員の戦力化期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮する」「同じ問題に対する重複対応時間を50%削減する」といった具体的な指標を設定します。

成功指標としては、知識データベースの利用率、知識共有の頻度、業務効率の改善度、従業員満足度の向上などが考えられます。これらの指標を定期的に測定し、改善活動の効果を客観的に評価できる仕組みを構築します。また、短期・中期・長期の目標を階層的に設定し、段階的な成果の実現を目指します。

推進体制の構築と役割分担

ナレッジマネジメントの推進には、組織横断的な体制構築が不可欠です。経営層からの強いコミットメントを得て、専任の推進チームを設置します。推進チームには、各部門の代表者、IT担当者、人事担当者などを含め、多角的な視点から取り組みを進められる構成とします。

各メンバーの役割と責任を明確に定義し、定期的な進捗確認と意思決定を行う仕組みを整備します。トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを組み合わせ、現場の声を反映しながら全社的な取り組みとして推進することが成功のポイントです。また、外部コンサルタントの活用も検討し、専門的な知見とノウハウを取り入れることで、効率的な導入を実現できます。

ナレッジマネジメントツールの選定と活用法

効果的なナレッジマネジメントを実現するためには、適切なツールの選定と活用が重要です。組織の規模や特性、予算に応じて最適なソリューションを選択し、継続的に運用していく必要があります。

主要なツールの種類と特徴

ナレッジマネジメントツールには様々な種類があり、それぞれ異なる機能と特徴を持っています。代表的なものとして、社内Wiki、FAQシステム、コラボレーションプラットフォームなどがあります。社内Wikiは情報の蓄積と編集が容易で、組織全体での知識共有に適しています。

FAQシステムは、よくある質問と回答を体系的に整理し、効率的な問題解決を支援します。エキスパートロケーションは、特定分野の専門家を迅速に特定できる機能を提供し、人的ネットワークを活用した知識共有を促進します。組織のニーズと使用シーンに応じて、複数のツールを組み合わせて活用することも効果的です。

ツール選定時の重要な検討項目

ツール選定においては、機能面だけでなく、使いやすさ、拡張性、セキュリティ、コストなど多角的な観点から評価する必要があります。ユーザビリティは特に重要で、従業員が直感的に操作できるインターフェースを持つツールを選択することで、導入後の定着率向上が期待できます。

また、組織の成長や業務の変化に対応できる拡張性、他のシステムとの連携機能、モバイル対応なども重要な選定基準となります。セキュリティ面では、情報漏洩リスクを最小限に抑える機能と、適切なアクセス権限管理機能を備えていることが必須です。導入コストだけでなく、運用コストや保守費用も含めた総所有コスト(TCO)の観点から評価することが重要です。

データベース活用と検索機能の最適化

蓄積された知識を効果的に活用するためには、高度な検索機能と分類体系の構築が重要です。タグ付け機能やカテゴリ分類、全文検索機能などを活用し、必要な情報を迅速に見つけられる環境を整備します。また、AI技術を活用した関連情報の推薦機能や、使用頻度に基づく情報のランキング表示なども有効です。

ナレッジの可視化機能により、知識の構造や関連性を視覚的に表現することで、新たな知見の発見や知識の体系的理解を促進できます。定期的なデータベースのメンテナンスと情報の更新により、常に最新で正確な情報が提供される環境を維持することも、ツール活用の重要なポイントです。

組織文化の変革と継続的な運用のポイント

ナレッジマネジメントの成功には、技術面だけでなく組織文化の変革が不可欠です。知識共有を促進する企業風土の醸成と、持続可能な運用体制の構築について詳しく解説します。

知識共有を促進する組織風土の醸成

知識共有が自然に行われる組織文化を構築するためには、従業員の意識改革と行動変容が必要です。知識は個人の財産ではなく組織の共有資産であるという認識を浸透させ、互いに学び合う文化を育成します。失敗を責めるのではなく、失敗から学ぶ姿勢を重視し、心理的安全性の高い環境を整備することが重要です。

管理職やリーダーが率先して知識共有を実践し、部下の積極的な参加を促すことで、組織全体の意識変化を促進できます。知識共有の成功事例を社内で積極的に紹介し、その価値と効果を実感できる機会を提供することで、従業員のモチベーション向上につながります。

こうした知識共有の文化を定着させるうえで、注目されているのが「自発的コミュニティ」の存在です。

このナレッジマネジメントにおいて、自発的コミュニティは、知識や情報が交換されたり、新しく創造されたりする場として注目されるようになった。企業が社内にグループウェアなどのITツールを導入し、自発的コミュニティをつくり出そうとしてきたのは、その活動を通じて、業務効率向上や知識創造など、企業にとって有益な成果が生み出されることを期待していたからである。このように、ナレッジマネジメントにおける自発的コミュニティは、その活動成果として知識創造やイノベーションが期待される「成果志向のコミュニティ」であるといえる。

引用元:My Opinion 学習とイノベーションを統合した 自発的コミュニティが人を成長させる

https://jhclub.jmam.co.jp/acv/magazine/content?content_id=12248

インセンティブ制度と評価システムの設計

知識共有を継続的に促進するためには、適切なインセンティブ制度の設計が重要です。人事評価制度において知識共有への貢献を評価項目に含めることで、従業員の積極的な参加を促進できます。また、優秀な知識共有者を表彰する制度や、知識活用による成果を可視化する仕組みも効果的です。

金銭的なインセンティブだけでなく、社内での認知度向上や専門性の向上、キャリア開発への貢献なども重要な動機要因となります。個人の成長と組織の発展が両立する仕組みを構築することで、持続的な知識共有活動を実現できます。

定期的な評価と改善サイクルの確立

ナレッジマネジメントシステムの効果を継続的に向上させるためには、定期的な評価と改善活動が不可欠です。設定した成功指標に基づいて効果測定を行い、課題や改善点を特定します。ユーザーからのフィードバックを積極的に収集し、システムの使いやすさや機能面での改善に反映させます。

年次または半年ごとなどの定期レビューを実施し、目標達成状況の確認と次期計画の策定を行います。PDCAサイクルを確実に回すことで、組織の変化や新しいニーズに対応した継続的な改善を実現し、ナレッジマネジメントの効果を最大化できます。また、成功事例の共有と失敗要因の分析を通じて、組織全体の学習能力向上を図ります。

まとめ

本記事では、ナレッジマネジメントの基本概念から具体的な導入方法まで、企業が知っておくべき重要な情報を包括的に解説しました。現代のビジネス環境において、組織の知的資産を効果的に活用することは競争優位性確保の重要な要素となっています。

- ナレッジマネジメントは個人の知識を組織の共有財産として活用する経営手法

- 生産性向上、人材育成効率化、技術革新促進などの具体的なメリットが期待できる

- SECIモデルを理解し、暗黙知と形式知の変換プロセスを組織的に設計することが重要

- 成功事例と失敗事例の分析から、技術面と組織文化面の両方への配慮が成功の鍵

- 段階的な導入アプローチと継続的な改善サイクルが長期的な成功を実現

- 適切なツール選定と組織風土の変革により、持続可能な知識共有システムを構築

ナレッジマネジメントの導入は一朝一夕に成果が現れるものではありませんが、組織の学習能力向上と持続的成長の基盤となる重要な取り組みです。まずは小規模なパイロットプロジェクトから始めて、段階的に全社展開を進めることで、確実な成果を実現していきましょう。

経営戦略と連動した 人的資本経営の実践

JMAM(日本能率協会マネジメントセンター)が提供する「人的資本経営」に関するソリューションは、経営戦略の実現に向けた人材戦略の立案・実行を目指す、人事・人材育成部門のご担当者様向けのプログラムです。人材ポートフォリオやスキルマップといったツールを用いて、企業の人的資本を可視化・最大化するための考え方や手法を学んでいただけます。

人材ポートフォリオとスキルマップ作成のポイント

人的資本経営の高まりと、人的資本最大化への取り組み

経営戦略に基づく必要人材の分析や適切な人材配置・人材育成を実現するために有用な「人材ポートフォリオ」と「スキルマップ」の活用方法や作成手順について解説します。

- 人材ポートフォリオ、スキルマップの活用目的

- 人材ポートフォリオ、スキルマップの作成手順

- スキルマップ作成支援サービスのご紹介

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます