- 対象: 人事・教育担当者

- テーマ: マネジメント

- 更新日:

複雑化する製造業の人材育成課題を可視化し、世代を超えたつながりで技能伝承を支える ―第1回ものづくり人材育成企業交流会レポート

かつては「Japan as No.1」と呼ばれ、今日も日本経済を牽引する製造業。しかし、人材育成の面においては多様な課題を抱えているという現状があります。こうしたなか、製造業における人材育成の課題共有と情報交流ネットワークの構築を目的として、弊社日本能率協会マネジメントセンター主催で、「第1回ものづくり人材育成企業交流会」が開催されました。交流会開催の目的と当日のディスカッションの内容についてレポートします。

(開催日:2025年2月27日 場所:TKP東京駅カンファレンスセンター(東京都中央区) 主催:日本能率協会マネジメントセンター)

関連サービス

関連サービス

500社以上の生産現場で導入。現場に必要な能力を職位に合わせて体系化

生産人材の教育・資格認定制度プログラム「生産マイスター検定」

時代の移り変わりとともに複雑化する課題

グローバル経済の不確実性は様々な要因で高まっています。製造業においては、グローバルサプライチェーンの混乱や円安などによって、生産拠点の国内回帰の動きがみられたほか、IoTやAI技術の進展とともに職場におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)が加速しました。

こういった環境の変化に伴い、現場で対応すべきことも多様化しています。また、人手不足が進むなか、スキルを持ったベテラン社員から若年層への技能継承なども困難になってきており、人材育成面での課題は深刻化しています。

製造現場のありのままを浮き彫りにする

ものづくり人材育成企業交流会は、「複雑化する課題を解決するための糸口を、お客様と一緒に探究したい」という考えから開催しました。

1回目となる交流会のディスカッションテーマは、製造業の現場事情に詳しい生産マイスター検定の企画委員からの意見も取り入れ、

- 1.技能伝承の課題と取り組み

- 2.製造現場におけるデジタル技術活用の課題と取り組み

- 3.製造現場で新たに求められる知識・スキル

の3つに絞りました。

コンセプトとして掲げたのは、「対話による実践的な学び」です。

オンラインではなく、リアルでの参加者同士が、製造現場のありのままをざっくばらんに語ることで課題解決への糸口になることをねらいとし、同時に、他社の取り組みから学び、困った時にタイムリーに相談できるようなネットワーク構築も期待しました。

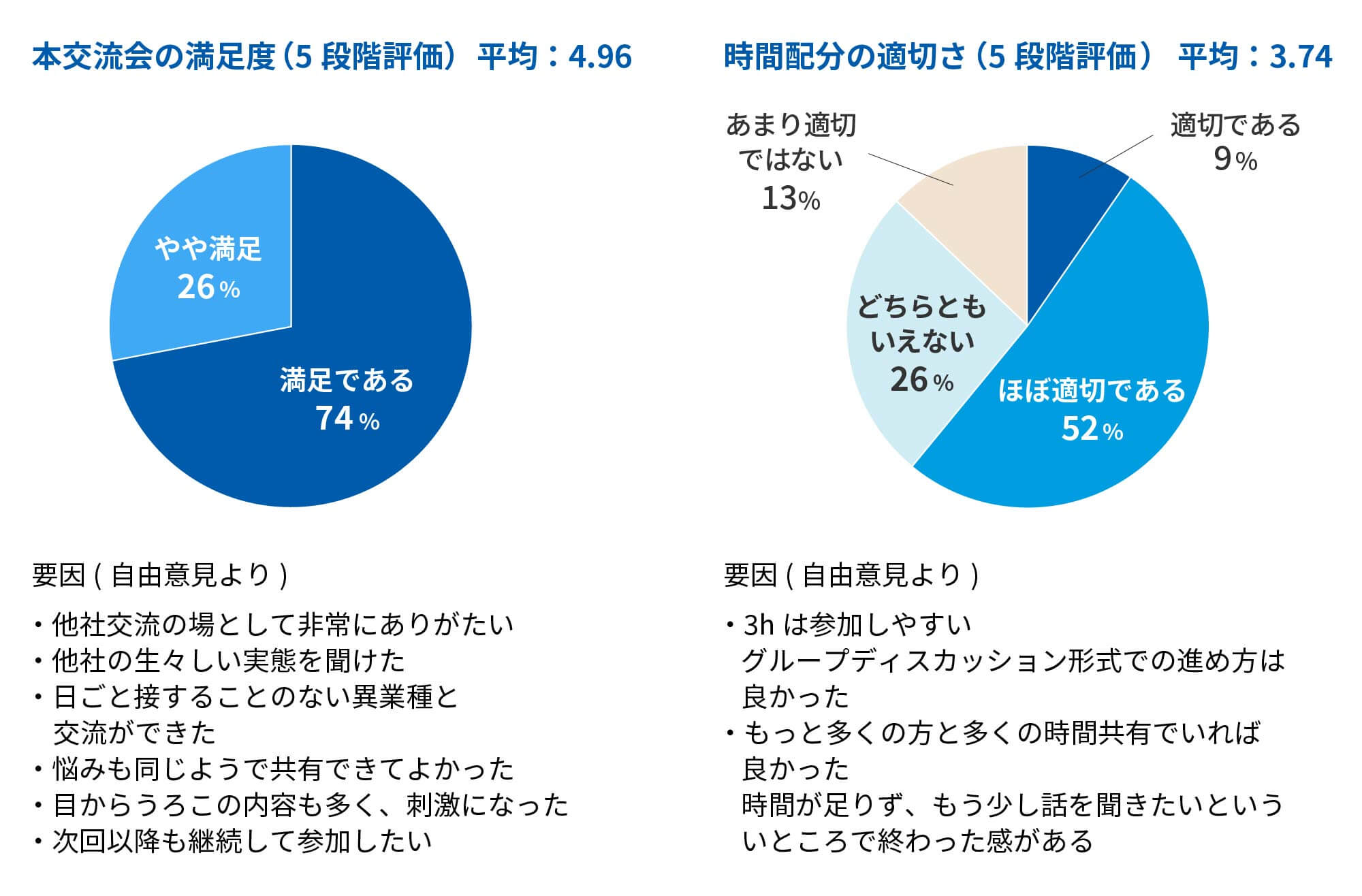

交流会当日は、16社から26名が参加。5つのグループに分かれて3つのテーマを軸にディスカッションが行われ、話し合われた内容からは、おおむね次のようなポイントが導き出されました。

- 人と人とのつながり

- 世代間ギャップ

- 相互リスペクト

- 若手の承認欲求

- 動機付け

- 関係構築

- 技能の定義

- コア技術とポータブル技術

- IoT活用

- 教育施策と現場改善のつながり

それぞれのポイントにおいて複雑化していると思われていた現場の課題ですが、交流会を通じて見えてきた共通項となるのが「つながり』でした。企業の競争力の源泉となる技能や技術、知識、経験について、世代を超えて継承していくためのつながりをいかに築くことができるかが、課題解決のカギを握るということです。

グループディスカッションで課題の傾向を把握

輸送機器や電機、住宅設備機器、食品メーカーなど幅広い業種の16社26名の参加者は、それぞれの職場で生産管理部長や工場長など、生産管理や現場教育に携わる方々です。

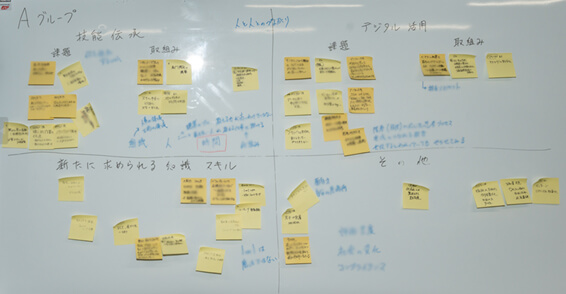

ディスカッションは、A~Eまでの5つのグループに分かれて、①技能伝承の課題と取り組み、②製造現場におけるデジタル技術活用の課題と取り組み、③製造現場で新たに求められる知識・スキル、の3つのテーマについて、議論や意見交換を行いました。

ディスカッションではまず、自社で課題に感じていることや、参考となる取り組みを付せんに書き出すことからスタートし、その内容をベースに議論を深めていきました。

各社の現場での悩みや取り組みをベースに意見交換

各グループのディスカッションの要旨は次のとおりです。

【Aグループ】

新たに求められる知識・スキルの前提となる、「人と人との繋がり」がキーワードとして挙がりました。特に、若手とベテランなど、世代間の交流機会が減っているなかで、コミュニケーション増やすための場づくりの重要性の議論が中心となりました。

<キーワード>

人と人との繋がり/組織・人・時間の制約条件/モチベーション/教え方/相互リスペクト

【Bグループ】

技能伝承への危機感が主な話題となりました。これに付随して、若手側への動機づけや、若手の承認欲求をどう満たすかといった話題や、オンボーディングを含めて、仕事に向き合うマインドセットや心構えを教育する取り組みを展開していくべきだとの意見も出ました。

<キーワード>

人材不足/若手の承認欲求/マインドセット/教育施策の実効性/関係構築

【Cグループ】

Cグループも技能伝承の話題が中心となりました。参加者からは、コア技術の伝承のためのミニ動画を作成した事例や、ベテランから若手に技能を伝承する「伝承塾」を立ち上げ、20年かけて仕組みを構築しているといった、具体的な事例が紹介されました。

<キーワード>

「コア技術」と「ポータブル技術」/時間の確保/システムパッケージ化/交流/動機付け

【Dグループ】

技術伝承に関して、暗黙知を形式知化させるための方法論が議論の中心となりました。ある参加者が発表した、技能や技術をステップに分解し、動画を作成し、学習項目・カリキュラムに落とし込んでいくという、自動車教習所をモデルにした海外工場の取り組みが注目されました。作業前の動画視聴を必須とし、自動車教習所のように、1つのステップを習得したら次の段階に進めるようなしかけを導入している事例です。

<キーワード>

谷間の世代/暗黙知の形式知化/動画活用/可視化/生成AI活用

【Eグループ】

「世代間ギャップが大きい」という現場の悩みから、議論が展開され、ギャップの背景にあるのが一人ひとりの思考プロセスやデジタルへの対応力の違いであり、これが大きく作用しているという仮説が導き出されました。帳票類のデジタル化やペーパレス化といった流れは各社共通でしたが、デジタルネイティブの若手と業務に精通したベテランが組んで仕事を進めることにより成果を上げている事例が紹介され、相互のリスペクトにつながっているといった点が共有されました。

<キーワード>

世代間ギャップ/技能の定義/ペーパレス化/思考プロセスの向上/相互のリスペクト

「ベテランの経験やノウハウを、リテラシーのある若手がIoTを活用して改善することができると、『私が話したことを、若手はこんなにうまくまとめて伝えてくれるのか』とベテランは思いますし、若手も『ベテランはこんなことを知っているんだ、勉強になる』と尊敬の念を抱きます。ベテランの勘やコツを伝承することに若手の器用さを活かすことが、まさに暗黙知を形式知にしていくことだといえます」と、参加者の一人はコメントしました。

世代間のギャップを埋めるコミュニケーションが大切

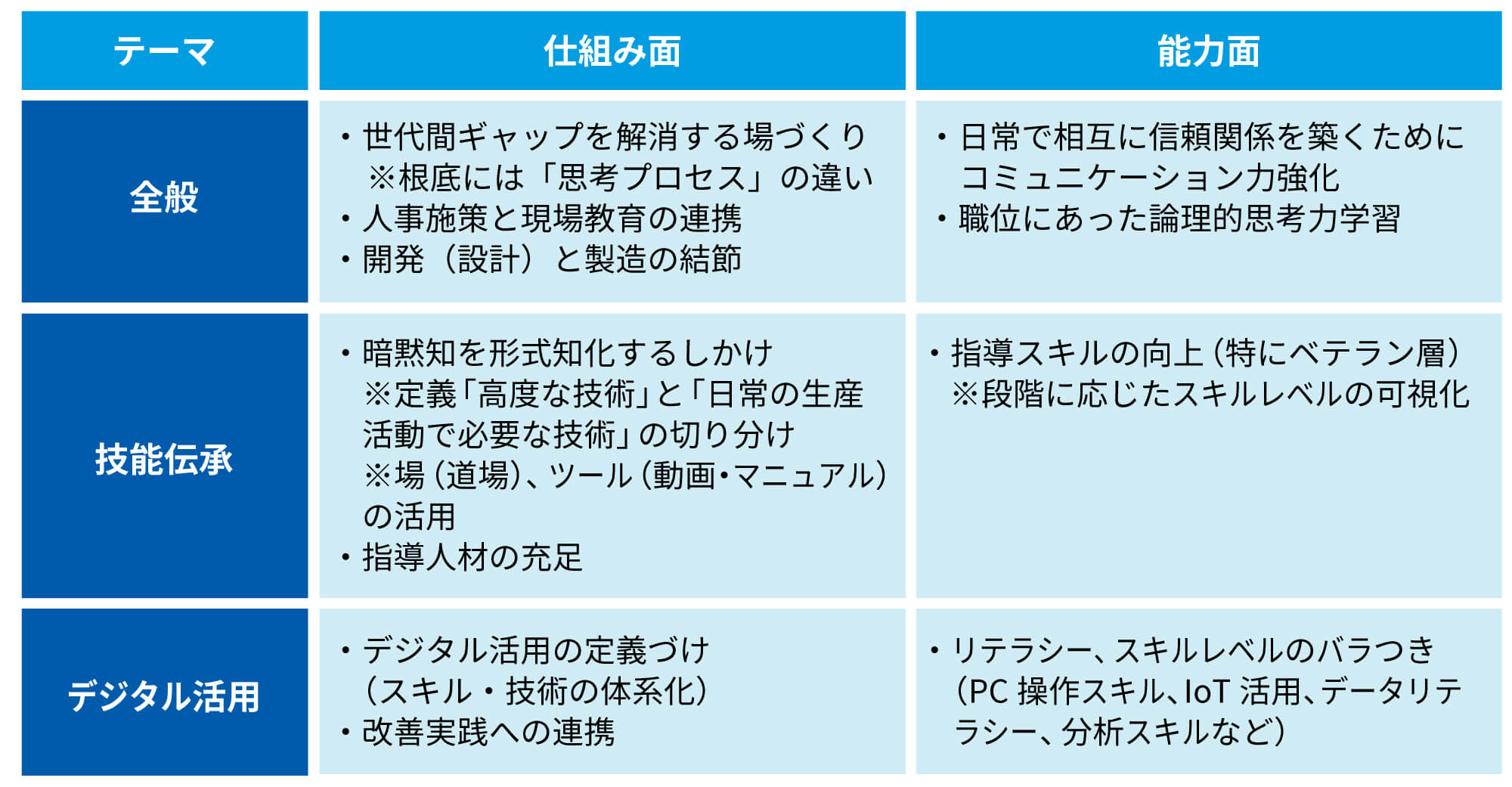

5つのグループでのディスカッションを、見ると「世代間ギャップ」が大きなトピックとなっていました。そのギャップを埋めるための仕組みとしては、人事施策と現場教育、開発と製造の「つながり」が挙げられました。

これらの仕組みとともに、必要とされるのが個々のコミュニケーション能力の向上です。そのためには、「1on1』といったマネジメント手法を使うよりも、何げない日常の場面でのコミュニケーションが大切です。また、思考のギャップを埋め、相互に信頼関係を築くためにも、監督職、管理職、リーダーなど職位ごとに必要とされる論理的思考を身につけていくことも大事になります。

技能伝承については「高度な技術と、日々のものづくりで必要な技術に分けたほうが整理しやすい」という方向性が示されました。高度な技能は技能五輪への挑戦や社内検定などの実施で対応できる一方、日々のものづくりで必要な技術については、マニュアルなどツールの活用だけでは難しい面もあります。個々の技能や技術がまさに暗黙知であり、まだまだ可視化されていない部分です。世代間ギャップが大きいということは、可視化しなければならない領域も広く捉える必要があるといえます。

業界の全体最適化によって底上げを図る

時代やビジネスのトレンドは移り変わったとはいえ、日本の生産技術はまだまだ国際競争力を維持しており、日本経済を牽引しています。

実際に日本のサプライチェーンのマネジメントは科学的で、従事する人たちも素晴らしく訓練されています。こういった生産技術の強みを今後も維持・強化していくことが求められています。そのためには、個社・個別で持っている技術やノウハウを、ものづくりの業界として全体最適化していく必要があります。「世界と戦っていくためにも集合知は不可欠です。この交流会を通して、そのためのお手伝いができれば」と日本能率協会マネジメントセンターでは考えています。

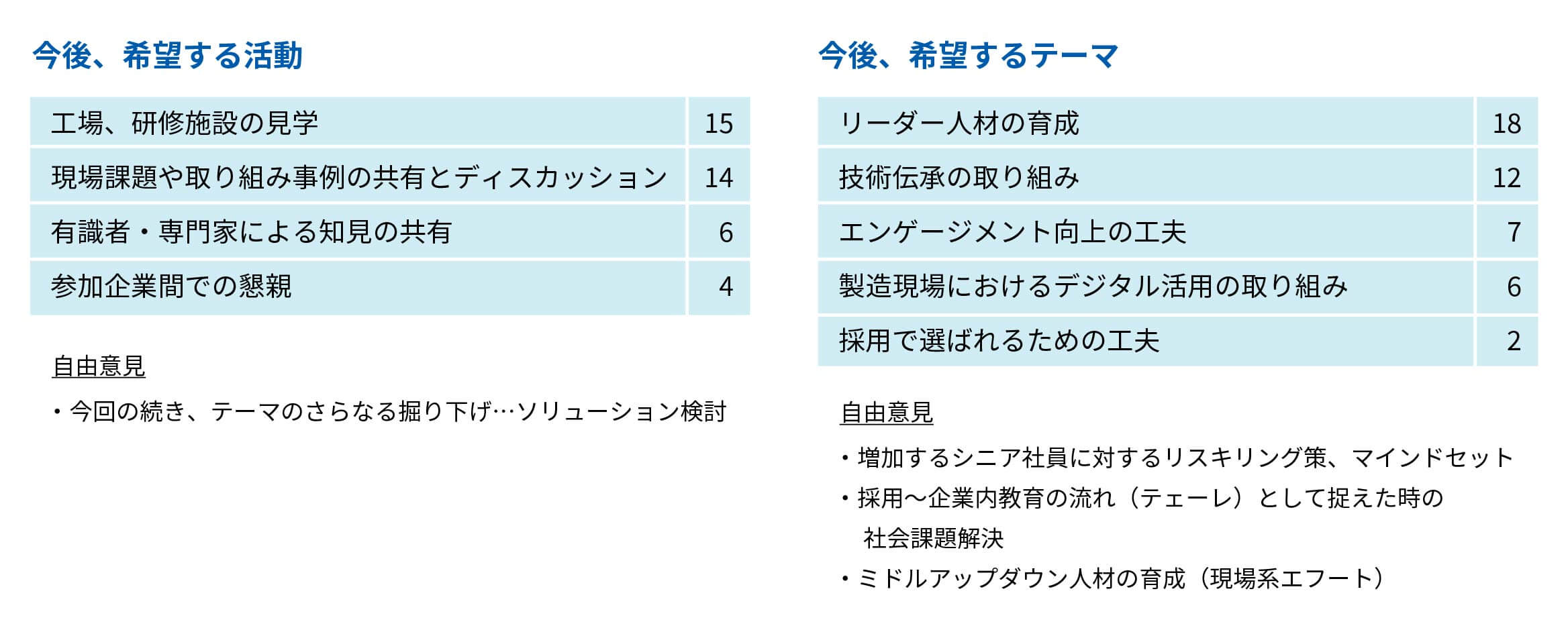

今回の交流会の成果を踏まえ、第2回は、より具体的な事例紹介とディスカッションを予定しています。今後、現場の見学や個別テーマに関する分科会の開催なども視野に入れ、展開していく考えです。

生産人材の教育・資格認定制度プログラム 生産マイスター検定

ものづくり人材の確保と育成

どうすれば「現場力」のあるものづくり人材の確保と育成ができるのか。熟練者の定年退職による技術力の低下は日本のものづくり産業にとって大きな課題となっています。OJTでは習得が難しい体系的な知識・技能をどのように高めていくか。そのポイントを紹介します。

- 現場に必要な能力を職位に合わせて体系化

- 体系的な学びと客観的な評価が得られる

- 500社以上の生産現場で導入

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます