コロナ禍により、OFF-JTとOJTを組み合わせた人材育成は見直しを迫られています。今までの人材育成はOJT中心だった企業も、人手不足やノウハウ伝承の必要性などから、OFF-JTによる教育体系を再検討しているケースは少なくありません。

この記事では、OJTとOFF-JTの違いやメリット・重要ポイントなどの基本をふまえつつ、職場での効果的な活用方法まで解説します。ぜひ参考にしてください。

関連資料

関連資料

新入社員とOJTトレーナー双方の成長を促進する!

効果的なOJTのポイント解説

OJTの言葉の語源は?

そもそもOJTとは何を語源とした言葉なのでしょうか。企業におけるトレーニングの実態とあわせて解説します。

OJTとは通常業務の中でおこなわれるトレーニングのこと

OJTとは「On the Job Training」の英語の頭文字をとった略称です。主に現場でのアウトプットを中心に、職場内の通常業務を通した社員教育がおこなわれます。上司や先輩社員などの社内の人材がトレーナーの役割を担うため、社員間の信頼関係をベースにしながら社員一人ひとりの状況に合わせた育成が可能です。

企業におけるOJTの実態

OJTは、ほとんどの日本企業で実施されている重要度の高いトレーニングシステムです。厚生労働省が2001年から毎年おこなっている「能力開発基本調査」によると、70%もの企業が正社員に対する教育訓練において「OJTを重視する(に近い)」と回答しています。

昨今の日本企業において、OJTはスタンダードな教育システムとなり、さらに発展的なトレーニングが重要視されているといえます。

OFF-JTの言葉の語源は?

ここではOFF-JTの語源について、企業での実施状況とあわせて解説します。

OFF-JTとは主に研修のこと

OFF-JTとは「Off The Job Training」の英語の頭文字をとった略称です。OFF-JTでは職場以外で実施される研修などを通して、業務に関するトレーニングをします。多くの場合、座学による知識のインプットが中心となり、トレーナーは外部講師や研修専任のスタッフが担います。外部での学びを通して、体系的かつ専門性の高い知識を深めることが可能です。

企業におけるOFF-JTの実態

OFF-JTは、企業の正社員に対する実施率が高い教育システムです。厚生労働省の調査によると、「OFF-JTを重視する(に近い)」と回答した企業は約20%でした。しかし、企業における実際の実施状況はOJTよりもOFF-JTの方が高く、アウトソーシングによるトレーニングを重視している傾向にあるとわかります。

【その他】SD(自己啓発)とは

OJTやOFF-JT以外にSDと呼ばれる教育法があります。SDとは「Self-Development」の英語の頭文字をとった略称です。社内外のセミナーへの参加や、書籍による自主学習を指します。

SDは業務に関する専門性の向上やコミュニケーションスキルなど、社員自身のモチベーションを原動力に学習を進める点が特徴的です。基本的にSDはトレーナーをつけずに社員1人で実施します。最近ではeラーニングを用いたSDの手法が開発され、社員1人でも継続しやすくなりました。

OJTとOFF-JTにおける3つの違い

OJTとOFF-JTの違いは次の3つです。

①トレーニングの実施場所

OJTは主に職場(実際に働く場所)をトレーニングの実施場所にしますが、OFF-JTは職場以外で実施されます。

②進め方

トレーナーと社員とのマンツーマンで進行するOJTに対し、OFF-JTは講義形式など集団に向けて一斉に指導する方法が主流です。

③目的

OJTの目的は、社内の業務の円滑化や実戦力の育成です。一方、OFF-JTの目的は社内では学べないような知識を学び、参加者同士の交流を通じて、知見や視野を広げる点にあります。

OJTにおける3つのメリット

OJTの語源や基本的な特徴をふまえ、OJTの主なメリットを3つ紹介します。

メリット1:早い段階から即戦力となる

OJTは座学とは異なり、実務にもとづいた知識を習得できるため、早い段階から即戦力となる人材育成が可能です。時間を費やして研修しても、学びを実務で活用できなければ意味がありません。その点、OJTは実務に即した内容をピンポイントで何度も反復できるので、試行錯誤繰り返しながら早期に知識を習得できるメリットがあります。

メリット2:社員の状況に応じて柔軟に対応できる

OJTではトレーナーと社員とのマンツーマン指導になるため、社員一人ひとりの進行状況やそれぞれの強みや弱みを把握しながら、トレーニングが可能です。個々のスキルや習得度合いに応じて柔軟に対応でき、状況によっては成長にあわせて計画を変更できるメリットがあります。新入社員のモチベーションを維持しながら教育を進められるシステムです。

メリット3:金銭的なコストがほとんどかからない

OJTのトレーナーは基本的に上司や先輩社員が担うため、外部講師に委託するコストがかかりません。また、トレーニングは主に社内の実務を通しておこなわれるため、研修を実施するための会場手配も不要です。ゆえに、金銭的なコストや手間をかけずに人材育成を行いたい会社にとって負担が少ない点がメリットといえます。

OJTにおける3つの気をつけるべきポイント

OJTのメリットを最大限に活かすために、気をつけるべき3つのポイントについて解説します。

ポイント1:OFF-JTと比較して論理的・体系的な指導が困難

OJTは職場内での業務の実施と振り返りによる、経験学習的なトレーニングです。そのため、OFF-JTと比較すると、論理的・体系的な教育機会の提供が難しい傾向にあります。経験そのものだけでなく、経験を次に活かすプロセスも重視してトレーニングを進めることが重要です。

ポイント2:進み具合や熟練の度合いに差がでやすい

OJTがうまく機能するかはトレーナーの力量に影響を受けます。したがって、トレーナーのスキルによって、部下の習熟度や進捗度に差がでやすい点に注意しましょう。トレーナー教育やフォロー体制を組織全体で整備すること、企業での人材育成の視座の共有が重要です。

ポイント3:トレーナーの負担が大きい

OJTはトレーナーに負担がかかるため、教育に対する優先度が低い場合や時間的な余裕がない場合は、後回しにされ効果的な教育が行われません。すべてをトレーナー任せにせず、よりよい教育をするための環境整備や周囲の協力体制を整えましょう。

OFF-JTにおける3つのメリット

OFF-JTの語源や基本的な特徴をふまえ、代表的な3つのメリットについて解説します。

メリット1:同時に複数の社員へ教育が可能

OFF-JTは少数のトレーナーによる講義形式で実施されるケースが多いため、同時に複数の社員に対する研修ができます。通常業務と並行して社内でトレーニングを準備する時間がない場合や、社員がトレーニングのために時間や労力を割けない状況においては特に有用です。大人数による受講であっても、OFF-JTなら効率的に学習できます。

メリット2:学習内容の統一が可能

OFF-JTは学習内容にムラが生じる心配がなく、統一した知識を得ることが可能です。OJTはトレーナーにより力量が異なるため、トレーニングの質が担保されない懸念がありますが、OFF-JTはトレーナーが受講者全体に向けてトレーニングするため、受講者全員が均質な指導を受けられます。

メリット3:新たな視点が得られる

外部から講師を招く場合、社内業務では知り得なかった新しい視点やノウハウ、技術などの習得が可能です。OJTは実務に即した知識を重点的に学べますが、知識が限定的で応用性に欠ける可能性があります。社内の知見だけに頼らずに、外部からの情報を受け入れる機会を得ることで、知識や技術がアップデートされる効果も期待できます。

OFF-JTにおける3つの気をつけるべきポイント

OFF-JTのメリットを最大限に活かすために、気をつけるべき3つのポイントについて解説します。

ポイント1:実践する機会を別に設ける必要がある

知識をインプットできても、現場でうまく活かせるとは限りません。よって、OFF-JTでの学びを現場でアウトプットする機会を別途設ける必要があります。OFF-JTの研修中に実践の機会を設け、通常業務に差し障らない形で導入することも有効です。

ポイント2:自社で活用しきれない可能性がある

外部講師は必ずしも自社の業務に精通しているわけではないため、トレーニングの内容を活かしきれない可能性があります。実務と研修内容にギャップがある場合には、実務へと応用できるような会社独自の工夫が必要です。

ポイント3:外部の講師に委託するコストがかかる

OFF-JTは外部講師へのトレーニングの委託や会場の確保など、金銭的なコストがかかります。ただ、近年ではeラーニングやオンライン研修など、ITを活用した人材教育の開発が進んでいるため、コストを削減しながらの実施も可能です。

OJTとOFF-JTを効果的に活用する2つのポイント

OJTとOFF-JTを効果的に活用する2つのポイントについて解説します。

ポイント1:さまざまなトレーニングを複合的に活用する

最近では「研修(OFF-JT)で学んだことを現場で実践し、OJTトレーナーがフィードバックを行う(OJT)」など、異なる特徴をもつトレーニング同士を組み合わせた活用が注目を集めています。複合的なトレーニングで相乗効果が期待できることはもとより、それぞれのシステムの弱みを補完し合うことで教育の効果を高められます。

ポイント2:制度面を整備し、トレーニングの質を高める

OJTとOFF-JTは、日本企業における人材育成の主軸となるシステムです。しかし、OJTとOFF-JTだけでは知識や専門性などの網羅はできません。よって、それぞれのトレーニングの質を高め、より効果的な運用を実現することが重要です。具体的には、OJTとOFF-JTが連動する教育プログラムを設計する、OJTトレーナー研修を行う、社員が自発的に学べるようSD(自己啓発)制度を整備するなどです。企業として人材育成の優先度や重要度を共有し、人材育成を効率的でよりよいものにするための制度面を工夫する必要があります。

まとめ

近年のOJTやOFF-JTは、時代のニーズに即した形でIT化が進んでいます。基本的な人材教育システムをおさえながらも、さらに応用的な内容も網羅できるため、多くの企業に取り入れられている存在です。

株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは、新入社員から経営幹部まで立場や役割に応じた教育プログラムを展開し、人材育成支援を行っています。

また、「人に教える」ために「何をすればよいか」、教え上手になるための基本を学べるeラーニングのコースも用意しています。ぜひこの機会に導入をご検討ください。

解説資料|効果的なOJTのポイント

新入社員とOJTトレーナー双方の成長を促進する!

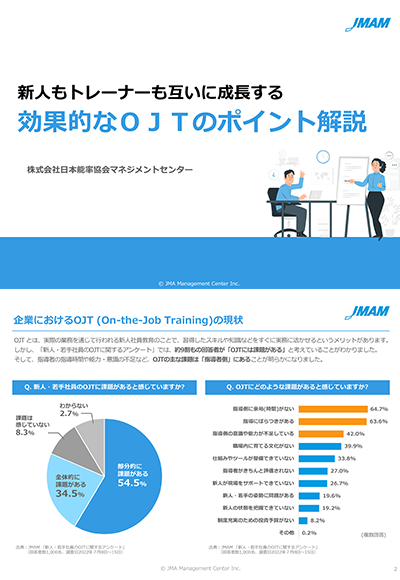

企業におけるOJT(On-the-Job Training)の現状、課題、そして効果的なOJTを推進するためのポイントについて解説しています。

- 企業におけるOJTの現状

- OJTがうまく機能していない企業の特徴

- OJTを効果的に機能させる4つのポイント

- OJTの改善に寄与するJMAMのサービス

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

-

【会員限定】エヌアイシィ事例:3カ月間の完全Off -JTで、ゼロからエンジニアを育てる 「急がば回れ」の競争力強化策/Learning Design Members

【会員限定】エヌアイシィ事例:3カ月間の完全Off -JTで、ゼロからエンジニアを育てる 「急がば回れ」の競争力強化策/Learning Design Members -

Web限定連載|コミュニケーション手法が焦点 “ゼロから育てる”オンライン新人教育/Learning Design Members

Web限定連載|コミュニケーション手法が焦点 “ゼロから育てる”オンライン新人教育/Learning Design Members

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます