- 対象: 人事・教育担当者

- テーマ: 研修/教育

- 更新日:

チームビルディング研修とは?目的・テーマ別に使えるゲーム事例を紹介

組織の成果向上や働きやすさの改善において、チームビルディング研修は重要な役割を果たします。しかし、「何から始めればよいか分からない」「具体的にどのような内容にすべきか迷っている」という担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、チームビルディング研修の基本概念から目的別のプログラム選択、実際に使えるゲーム事例まで、人事担当者や管理職の方が自社に最適な研修を設計できるよう詳しく解説します。

関連資料

関連資料

「チームワーク」を高めたい方へおススメの資料はこちら

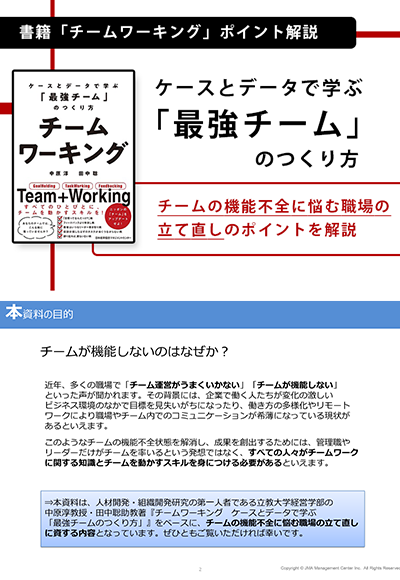

ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方

書籍「チームワーキング」ポイント解説

チームビルディング研修とは何か

チームビルディング研修とは、組織やプロジェクトチームのメンバー同士が協力し合い、より高い成果を生み出すための関係性や仕組みを構築する研修プログラムです。

チームビルディングの基本概念

チームビルディングは、単なる仲良しグループを作ることではありません。個人の能力を最大限発揮できる環境を整え、全体として目標達成力を高めることが本来の目的です。

効果的なチームには「相互理解」「信頼関係」「共通の目標」「役割の明確化」「オープンなコミュニケーション」といった要素が欠かせません。これらの要素を意図的に育てるのがチームビルディング研修の役割といえるでしょう。

従来の研修との違い

一般的な業務研修では知識やスキルの習得に重点が置かれますが、チームビルディング研修では体験を通じた気づきと行動変化に焦点を当てます。座学だけでなく、ゲームやワークショップといった体験型プログラムを多用することで、参加者が自然に協力する姿勢を身につけられるよう設計されています。

また、心理的安全性の向上も重要な要素です。失敗を恐れずに発言できる環境を作ることで、メンバー一人ひとりのポテンシャルを引き出すことができます。

チームビルディング研修の目的と効果

チームビルディング研修を実施する目的は組織の状況によって異なりますが、共通する主要な効果について見ていきましょう。

コミュニケーション活性化の促進

職場でのコミュニケーション不足は多くの組織が抱える課題です。チームビルディング研修では、日常業務とは異なる環境でメンバー同士が交流することで、自然な会話が生まれやすくなり、普段話さない相手とも関係性を築けるようになります。

とくにリモートワークが増えた現在では、対面でのコミュニケーション機会が減少しています。研修を通じて共通の体験をすることで、オンライン会議でも話しやすい関係性を構築できるでしょう。

信頼関係構築とチーム結束力の向上

信頼関係の構築には時間がかかりますが、チームビルディング研修では意図的に協力が必要な場面を作り出すことで、短期間での関係性向上を図ります。課題解決型ゲームやグループワーク事例を通じて、お互いの強みや考え方を理解し合える環境を提供します。

結果として、日常業務でも相談しやすくなり、問題が発生した際にも協力して解決に取り組む姿勢が身につきます。

役割分担と協働スキル向上

効率的なチーム運営には適切な役割分担が不可欠です。研修では、参加者が自分の得意分野を活かしながら、他のメンバーと補完し合う経験を積むことができます。リーダーシップを発揮する場面と、フォロワーとしてサポートする場面の両方を体験することで、状況に応じた柔軟な対応力も養われます。

研修形式の種類と特徴

チームビルディング研修にはさまざまな形式があり、目的や参加者の特性に応じて最適なものを選択することが重要です。

座学型プログラムの特徴

座学型では、チームワークに関する理論や手法を学習します。心理学的なアプローチやコミュニケーション技法、リーダーシップ論などの知識を体系的に習得できることがメリットです。

とくに管理職向け研修内容として活用されることが多く、理論的な裏付けを持ってチーム運営に取り組みたい方に適しています。ただし、知識だけでは実際の行動変化につながりにくいため、体験型プログラムと組み合わせることが推奨されます。

体験型プログラムの活用方法

体験型プログラムには、アウトドア研修とインドア研修の2つのタイプがあります。アウトドア研修では自然環境の中でチャレンジングな活動を行い、普段とは異なる状況下でのチームワークを体験できることが特徴です。

一方、インドア研修では会議室などの限られた空間でゲームやワークショップを実施します。時間や場所の制約が少なく、より多くの参加者を対象にできる利点があります。

オンラインチームビルディング研修の可能性

近年注目されているオンライン形式では、デジタルツールを活用したゲームやワークショップが中心となります。地理的な制約を受けずに実施でき、コストも抑えられるメリットがあります。

ただし、対面での非言語コミュニケーションが取りにくいため、ファシリテーターのスキルや適切なツール選択が成功の鍵となります。

テーマ別チームビルディングゲーム事例

具体的なゲーム事例を、達成したい目的やテーマ別に紹介します。実際の研修設計の際の参考にしてください。

アイスブレイク・相互理解促進系

研修の冒頭や初対面のメンバーが多い場合に効果的なのが、アイスブレイク系のゲームです。「共通点探しゲーム」では、参加者同士で趣味や経験などの共通点を見つけ合い、自然な会話のきっかけを作ります。

「人物当てクイズ」では、事前に各自の意外な一面や特技を匿名で集め、誰のエピソードかを当てるゲームを行います。普段知らない同僚の新たな側面を発見でき、その後のコミュニケーションが格段に取りやすくなる効果があります。

協力・課題解決型ゲーム事例

チームワークの向上を目的とした代表的なゲームに「脱出ゲーム」があります。限られた時間内にチーム全体で謎を解き、部屋から脱出するというルールで、情報共有と役割分担が成功の鍵となります。

「ペーパータワー」では、新聞紙とテープだけを使って最も高いタワーを建設するチーム対抗戦を行います。計画立案、作業分担、品質管理といった実際の業務に近い要素を含んでおり、プロジェクト管理スキルの向上にもつながります。

コミュニケーション強化系ワーク

「背中合わせお絵かき」では、一人が絵を見ながら言葉だけで相手に描き方を伝え、もう一人がその指示に従って絵を完成させます。正確な伝達と積極的な質問の重要性を体感できるワークです。

「ブラインドウォーク」では、目隠しをした人をパートナーが言葉だけで誘導します。信頼関係の構築と、分かりやすい指示の出し方を学ぶことができ、日常業務での指導やサポートスキル向上にも役立ちます。

リーダーシップ開発・役割認識系

「サバイバルランキング」では、遭難したという設定で生存に必要なアイテムの優先順位をチームで決めます。意見が分かれた際のまとめ方や、全員が納得できる結論への導き方を学べます。

「マシュマロチャレンジ」では、パスタ・テープ・ひもを使って自立するタワーを作り、頂上にマシュマロを乗せる競技です。試行錯誤を重ねる過程で、自然とリーダー役やアイデア提供役などの役割分担が生まれ、チーム内での自分の強みを発見できます。

成功させるための実施ポイント

チームビルディング研修の効果を最大化するには、計画段階から振り返りまで、各フェーズでの適切な取り組みが必要です。

事前準備と目標設定

まずは現状分析から始めましょう。チーム内でのコミュニケーション頻度、プロジェクトの進行状況、メンバー同士の関係性などを客観的に把握します。アンケートや個別面談を通じて、メンバーが感じている課題を洗い出すことも重要です。

次に、研修で達成したい具体的な目標を設定します。「コミュニケーション回数を月20回増やす」「プロジェクト完了までの期間を2週間短縮する」など、数値で測定可能な目標を立てることで、研修効果を検証しやすくなるでしょう。

参加者の特性に応じたプログラム選択

新人向けチームビルディング研修では、基本的なコミュニケーション技法や協力の重要性を体感できるシンプルなゲームが適しています。一方、経験豊富なメンバーには、より複雑な課題解決や戦略立案を含むプログラムが効果的です。

部署や職種の違いも考慮が必要です。営業チームなら競争要素を含むゲーム、開発チームなら論理的思考を活かせるパズル系ワークというように、参加者の特性に合わせた選択を行いましょう。

研修当日の運営方法

研修当日は、安心して参加できる環境作りが最優先です。ファシリテーターは参加者全員に発言機会を提供し、どんな意見も否定せずに受け入れる姿勢を示します。

ゲーム中は勝敗よりもプロセスに注目し、うまくいかなかった場面でも「なぜそうなったのか」「次はどうすれば良いか」を考える時間を設けます。失敗から学ぶ経験こそが、実際の業務での問題解決力向上につながります。

振り返りとフォローアップ

研修終了後の振り返りセッションでは、参加者一人ひとりが気づいたことや学んだことを言語化します。個人の学びを全体で共有することで、異なる視点や解釈を知ることができ、学習効果が倍増するでしょう。

また、研修で得た気づきを日常業務にどう活かすかの具体的なアクションプランを立て、数週間後にフォローアップミーティングを実施することで、継続的な行動変化を促進できます。

導入時の注意点と課題対策

チームビルディング研修を成功に導くためには、起こりがちな問題を事前に把握し、適切な対策を講じることが重要です。

参加者の抵抗感を減らす工夫

「恥ずかしい」「時間の無駄」といった参加者の抵抗感は、研修効果を大きく左右します。事前に研修の目的と期待される効果を明確に説明し、業務にどう活かせるかの具体例を示すことで理解を促進しましょう。

また、参加は強制ではなく自主的な選択であることを伝え、途中でゲームに参加しにくい場合は観察者として学ぶことも可能であることを説明します。心理的安全性を確保することで、自然と積極的な参加につながるケースが多いです。

時間と予算の制約への対応

限られた時間や予算でも効果的な研修は実施可能です。1時間程度の短時間プログラムでも、適切なゲーム選択と効率的な振り返りを行えば十分な効果が期待できます。

予算が限られている場合は、外部講師に依頼せず社内でファシリテーションを行う方法もあります。人事担当者や管理職がファシリテーション技法を学び、継続的に研修を実施できる体制を構築することで、長期的なコスト削減も実現できるでしょう。

効果測定と継続的改善

研修の効果を客観的に測定するためには、実施前後でのアンケート調査や行動観察が有効です。コミュニケーション頻度や協力行動の変化、プロジェクト成果への影響などを定期的にモニタリングします。

得られたデータをもとに、次回の研修内容や手法を改善していくことで、組織により適したプログラムを開発できます。参加者からのフィードバックも積極的に収集し、継続的な改善サイクルを回していきましょう。

まとめ

チームビルディング研修は、組織力強化と目標達成力向上に欠かせない取り組みです。本記事では、基本概念から具体的なゲーム事例、成功のポイントまでを詳しく解説しました。

- チームビルディング研修は単なる親睦ではなく、成果創出のための関係性構築が目的

- 座学型と体験型プログラムを適切に組み合わせることで相乗効果が期待できる

- アイスブレイク系から課題解決系まで、目的に応じたゲーム選択が重要

- 事前準備から振り返りまで、各段階での丁寧な取り組みが成功の鍵

- 参加者の特性や制約条件を考慮したプログラム設計により効果を最大化できる

まずは自社の現状分析から始め、明確な目標設定のもとで小規模なプログラムから実施してみることをおすすめします。継続的な改善を通じて、組織に最適なチームビルディング研修を構築していきましょう。

「個人の集まり」を「成果を出すチーム」へ変える 立教大学 中原教授の「チームワーキング」実践法

チームの生産性が上がらない、一体感がない。そうお悩みのリーダー、管理職、人事ご担当者様へ。本資料は、立教大学 中原淳教授らのベストセラー書籍「チームワーキング」を基に、単なる仲良しグループではない、成果を創出し続ける「最強チーム」のつくり方を、ケースとデータに基づいて解説します。

解説資料|ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方

書籍「チームワーキング」ポイント解説

チームの機能不全状態を解消し、成果を創出する

本資料は立教大学の中原淳教授・田中聡助教著『チームワーキング ケースとデータで学ぶ「最強チームのつくり方」』をベースに、チームの機能不全に悩む職場の立て直しに資する内容となっています。

- 「チームの病」を克服するために必要なチームワーキング

- チームが機能するための「3つの視点」と「3つの行動原理」

- チームが効果的に機能するための「3つの視点」と「3つの行動原理」

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます