製造現場が抱える課題に対し、実践的な解決策を見出す場としてスタートした「ものづくり人材育成企業交流会」。2025年2月に行われた第1回交流会のディスカッションでは、日本の生産技術の強み、技術伝承や世代間ギャップといった課題を業界として共有し、全体最適化していく必要性が議論、情報交換がされました。

第1回のレポートはこちらからお読みいただけます。

>複雑化する製造業の人材育成課題を可視化し、世代を超えたつながりで技能伝承を支える―第1回ものづくり人材育成企業交流会レポート

盛況のなか終了した第1回に続き、第2回では、人手不足の実態把握および現場リーダーの育成と研修についての事例紹介などを中心に話し合われました。その様子をレポートします。

(開催日:2025年8月21日 場所:TKPガーデンシティPREMIUM京橋ANNEX(東京都中央区 主催:日本能率協会マネジメントセンター)

関連資料

関連資料

生産現場で必要な技能・知識を効果的に学ぶ

「技術・技能ライブラリ」詳細資料ダウンロード

「対話による実践的な学び」の場として交流会を開催

製造現場での人手不足が深刻化するなか、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)では人材育成上の課題解決にお客様とともに取り組みたいという思いから、「対話による実践的な学び」をコンセプトとし、「ものづくり人材育成交流会」を立ち上げました。

第1回では「技能伝承の課題と取り組み」「製造現場におけるデジタル技術活用の課題と取り組み」「製造現場で新たに求められる知識・スキル」をテーマにディスカッションが行われ、第2回交流会は製鉄業、製薬企業、食品メーカーなど12社16名が参加し、多角的な議論が交わされました。

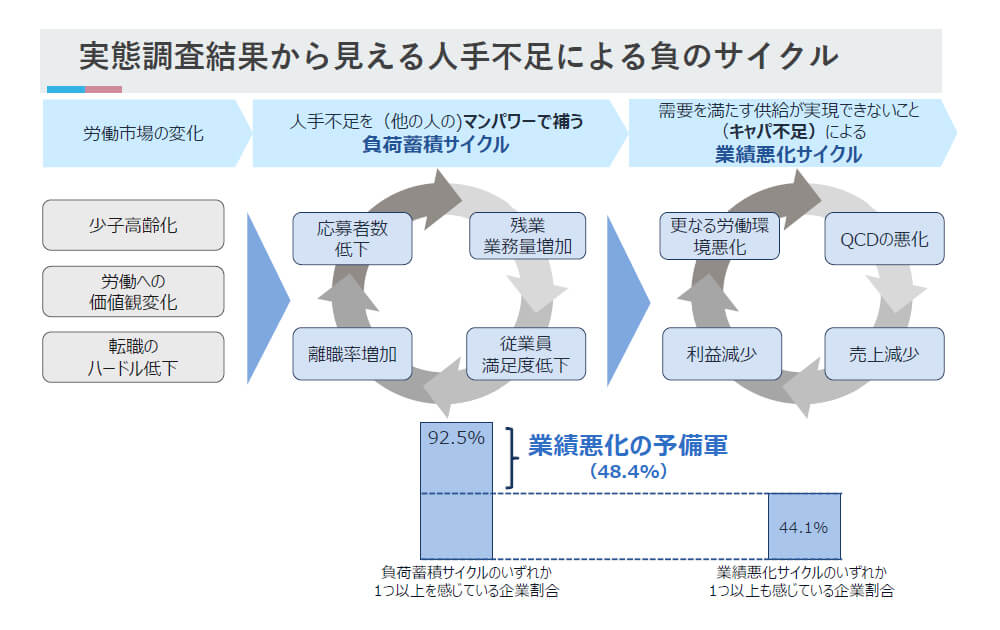

人手不足から業務悪化に陥る“負のサイクル”

交流会の冒頭には、トレンド情報として株式会社日本能率協会コンサルティングのシニア・コンサルタント、角田賢司氏から「人手不足時代における工場マネジメント~製造業の人手不足実態調査より~」と題して調査結果のレビューが行われました。

2020年9月以降、特に中堅企業や中小企業においては人手不足感が高まっています。実態把握のために2024年6~7月に実施したアンケート(回答数103件)でも、9割の企業が「人手不足を感じている」と回答。そのうち半数以上の企業では、「残業・業務負荷の増加」「従業員満足度の低下」「離職率の増加」の問題が生じていました。

人手不足は、従業員への負荷の増加から始まります。残業など業務量が増えて従業員満足度が下がり、離職率が増えると応募者数が低下するという負のサイクルが発生してしまいます。これを食い止めなければ、QCDの悪化、売り上げと利益減少、さらなる労働環境の悪化という別の負のサイクルが生じて、業績悪化に陥ってしまうため、人手不足には早期の対応が求められるのです。

人手不足による負のサイクル

ものづくり人材育成交流会の参加者にも聞いたところ、ほとんどが「人手不足を感じている」と回答。人手不足の解消に向けた対策として「生産性向上による省人化」「外部連携(外注を含む)の強化」「働き方改革」を上位に挙げていましたが、解消には至っていないとのことです。問題を解決するために講じる策はわかっていても実行できる人がいない状況が窺えました。

現場で活躍できる人材育成として、3社の研修事例紹介

次のセクションでは、ものづくり人材育成の取り組み事例として、パナソニックオペレーションエクセレンス株式会社、TOTO株式会社、古河電機工業株式会社の3社が登壇しました(敬称略)。

まず、パナソニックオペレーションエクセレンス株式会社からは、「10年後の現場を支える人材への基礎能力向上」を目的とした、高卒技能系の若年層の育成についての取り組みを紹介されました。

同社では中間層が若手を育てる体制のもとで、「人間力」にフォーカスした5年スパンでの研修を実施。成果として、受講生は「働く意味、頑張る意味を見つけることができた」「研修メンバーと多くの困難を乗り越えることができた」など、自発的な行動やコミュニケーション力向上を挙げています。職場上司からは若年層の指導・育成での悩み解消のほか、「人材育成に関して気づきが得られた」といった高く評価する声が上がっているようです。

2社目のTOTO株式会社は現場長研修の概要を紹介されました。現場を動かし、組織で成果を出すための人材である現場長に対して、作業者からのマインドセットの転換をはじめ、メンバーの育成、職場全体の管理・判断指示・問題解決能力の強化を目的とした内容です。

研修全体の満足度は9割と高く、「意識が変わった」「より深く学びたい」などの感想が聞かれたとのことです。今後についてはIE手法や原価計算など専門的な内容をより深掘りする、応用・アドバンス研修の開催に期待が寄せられているとのことです。

3社目の古河電機工業株式会社では、現場力について、「製造現場の人と組織が、顧客のために重点任務6項目に関わる継続的な課題を自立的に発見し、主体的かつ迅速に解決・処理できる人間的・技術的能力」と定義し、技能系統の教育を2008年から内製化。OJT・集合研修・自己啓発を3本柱とし、各事業所に推進担当を配置して運用しています。今後は現場リーダー(作業長・職場長)の役割強化と、それに伴う教育カリキュラムの策定などを課題として、解決に向けた取り組みを進めていく、と紹介されました。

階層別教育が中間層に行き届かない現状

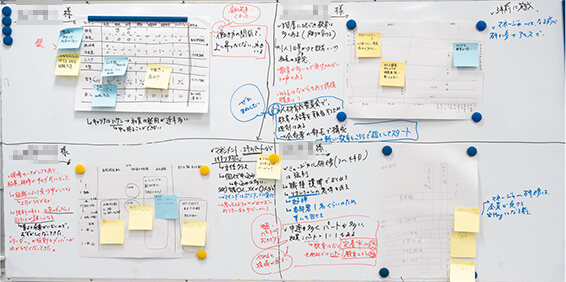

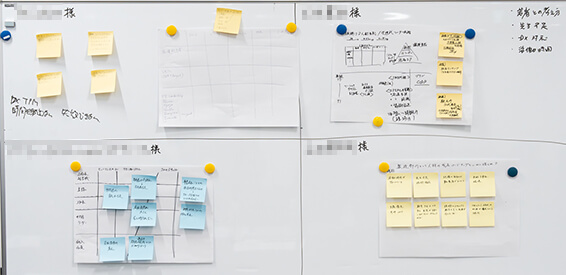

次のセクションでは、A~Dの4つのグループに分かれたワークショップ形式により、自社の教育体系やそれに伴うプログラムについてまとめる個人ワーク、それを踏まえてのグループディスカッションを実施しました。

A~D各グループのディスカッションの要旨は次のとおりです。

【Aグループ】

各社とも階層別の研修体系は整備されているものの、人員減など、近年の環境変化によって若手・中堅層の課題解決力や仮説検証力が不足していることが共通課題として挙げられていました。その要因として、昇格試験の簡略化や、コロナ禍でのQC活動時間の減少があるとの意見が出ていました。

<キーワード>

課題解決力、仮説検証力/自律的な学びの機会提供/つながり(対話・コミュニケーション、ECMとSCM)/多能工化、固有技術の伝承/デジタル活用

【Bグループ】

主に製造現場に近いところでの現状について意見交換が行われました。「異音がしていても淡々と業務をしていることがある。問題発見力の感度・アンテナを立ててもらうことが課題」と、若手にいかに気づきを与えるかが取り上げられ、また24時間の生産体制のなかで、教育機会をどう提供すればいいかという議論も熱心に繰り広げられました。

<キーワード>

問題発見力、感度の向上/教育機会の提供/役職者になることを敬遠/QC活動

【Cグループ】

管理監督職に就きたくない人が増えている現状への対応として、技術・キャリア職を設置した事例を挙げたメンバーがいました。また、余剰人員が少なく、研修に充てる時間が少ないなかで人材を育てるための仕組みをどうつくるかも話題に上りました。某企業の取り組みとして、部長職以上で構成する人材教育委員会を設置することで、教育についての社内合意を得られやすくし、仕組み化を短期間で行った、などの活発な意見交換がされていました。

<キーワード>

役職離れ/忙しさのなかで育てる仕組み/社内での合意、意思決定/多様な力を束ねる現場運営

【Dグループ】

各社共通した課題として、指導者不足が挙がっていました。50~70代と指導者が高齢化し、なおかつ世代交代が進んでおらず、マネジメント層の部下育成力が低下している状況があります。また、業務効率化していくためにもDXやTPMを進めたいが、時間も人も足りないという課題も挙がりました。

<キーワード>

指導する側の人材の不足/デジタル化への対応/労働環境の変化と学ぶ時間の確保/若年層の考え方・価値観の変化/オペレーター育成

全体共通のトピックは、「階層別教育」でした。各社とも製造部門独自で実施し、リーダー教育に力を入れている一方で部長、工場長といったマネジメント層の教育には至っていないという現状が浮き彫りとなりました。

上司と部下との板挟みになっている管理職の姿を見て、「管理職になりたくない」という中堅社員が増えています。ただし、この状況については、「現在の管理職がさらに上級職に就き、部下の立場を理解できるような世代交代が進めば将来的に改善されるかもしれない」といった意見も出ました。

今こそ求められる「教え方/面倒見」の教育

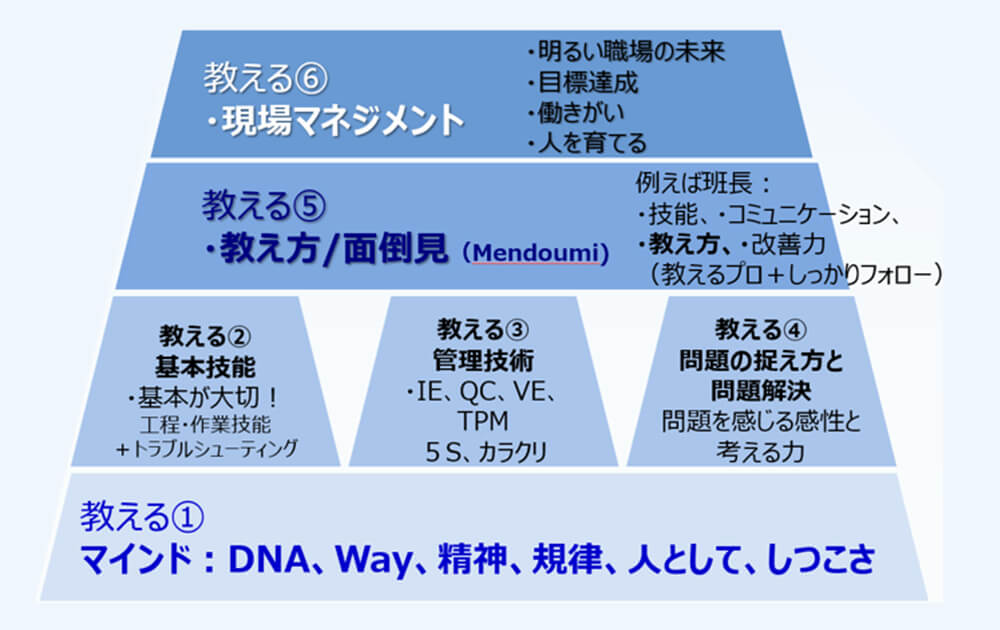

最後に総括として、株式会社日本能率協会コンサルティング取締役の石田秀夫氏が、人材育成のベースとなる、現場マネジメントに欠かせない「教える」ことについての考え方を解説しました。「教える」を体系化した図は次のとおりです。

基本技能、管理技術などの仕組みづくりが注目されますが、それを支えるのは会社のカルチャーであったり、従業員が持つ素養・マインドであったりします。そして、重要であるのに今欠けているのが、かつて日本人が強みとしていた「教え方/面倒見」の教育です。

制度や仕組みがあるから自分で学ぶ、といった個人の意思・意欲に依存して人を育てるのではなく、経験者が面倒見よく教えることが大切です。教え方を理解したうえでリーダー職が若手に教え、技能伝承していくことをものづくりの現場マネジメントとして評価すべきです。石田氏は、「いわゆるコミュニケーションスキルだけではなく、各社のカルチャーに応じたやり方、向き合い方を見つけてほしいと思います。ここを見直すことが製造業の課題解決につながり、企業の競争力を高めることにつながります」と指摘しました。

「時間がない」という課題解決を教材開発でサポート

実施後の参加者アンケートでは、

「様々な企業の方々と情報共有できてよかった」

「各社現場の育成に努力されていること、課題は共通のものが多いなど、多くの気づきを得た」

「各社の課題、取り組みなど具体的な参考例を数多く伺うことができ、勇気をもらった」

などの感想をいただきました。

また同アンケートでは、今後交流会で取り扱うテーマの希望として「製造現場におけるデジタル活用の取り組み」「リーダー人材の育成」「技術伝承の取り組み」といった意見がありました。

日本のものづくりの現場では人手不足や技能伝承、DXへの取り組みの遅れ、国際競争力の維持といった、さまざまな課題があります。JMAMでは課題に対する製造業の皆さんのリアルな声を集め、ニーズに合ったテーマ設定を行い、本交流会を継続して開催していきたいと考えています。

今後の展開として、「教える時間がない」といった課題をサポートできる教材の開発を進めていきたいと思います。

JMAMでは、「教える時間がない」の一助にと、製造業に特化したAI活用に関する動画コンテンツを提供しております。DX時代のリテラシーとして現場技術者が身につけておくべき基礎知識を学べる内容となっています。

第2回ものづくり交流会 ご参加企業(五十音順)

※社名公開にご同意いただいた企業のみ掲載

株式会社ANAケータリングサービス、TOTO株式会社、日本製鉄株式会社、

パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社、フジッコ株式会社、古河電気工業株式会社、

富士電機株式会社、三井農林株式会社

生産現場で必要な技能・知識を効果的に学ぶ

「技術・技能ライブラリ」詳細資料ダウンロード

電気・制御、化学、設備保全、安全・ヒューマンエラーなど、生産現場に不可欠な知識や技能伝承をサポートするテーマを取り揃えています。技術と技能の両面から若手技術者の育成を支援します。

- 生産現場の技術・技能知識に特化

- 作業映像やアニメで実践的に学習

- OJTとの併用で、早期育成を支援

関連商品・サービス

あわせて読みたい

Learning Design Members

会員限定コンテンツ

人事のプロになりたい方必見「Learning Design Members」

多様化・複雑化の一途をたどる人材育成や組織開発領域。

情報・交流・相談の「場」を通じて、未来の在り方をともに考え、課題を解決していきたいとの思いから2018年に発足しました。

専門誌『Learning Design』や、会員限定セミナーなど実践に役立つ各種サービスをご提供しています。

- 人材開発専門誌『Learning Design』の最新号からバックナンバーまで読み放題!

- 会員限定セミナー&会員交流会を開催!

- 調査報告書のダウンロード

- 記事会員制度開始!登録3分ですぐに記事が閲覧できます