綾羽株式会社

次世代リーダー育成の根拠となる

スキルの可視化のため「アセスメント」を導入

綾羽株式会社は、1946年設立当初は産業用繊維資材の生産・開発・販売から出発し、今ではホームセンター「アヤハディオ」の経営、不動産など多角的にサービスを提供している会社です。企業理念である「企業生活を通じて、社会とともに歩む。」のもと、「地域主義」「顧客主義」「人的資本主義」「現場主義」の4つの信条を大切にしており、その継続的な実現のためにリーダー育成に力を入れています。

リーダー育成の根拠となるスキルの可視化のため日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の「アセスメント」を導入されました。導入の経緯や効果、期待することなど綾羽株式会社 人事・教育部 次長 山本 直樹様にお話をお伺いいたしました。

- 人事・教育部 次長

- 山本 直樹 様

- 会社名

- 綾羽株式会社

- URL

- https://ayaha.co.jp/

- プロフィール

設立 1946年10月25日 本社所在地 京都本社:京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町612番地四条烏丸ビル7階

大津本社:滋賀県大津市におの浜1丁目1番3号主要事業 繊維工業および関連事業・不動産賃貸業

“環境変化への対応力”が人材育成のテーマに

──貴社は京都で創業して間もなく80年を迎えます。ルーツは繊維業ですが、1960年代以降多角化を進め、現在ではさまざまな事業を展開していますね。

採用活動でも、よく「一つの街ができるくらい」だと。そんな表現で応募者のみなさんに“自己紹介”しているんですよ。私たちアヤハは、本社機能を担う当社を含め、全11法人からなるグループ企業。祖業の繊維業から、不動産事業や検査装置を扱うエンジニアリング事業、ホームセンター、ショッピングセンター、ホテルにゴルフ場、自動車教習所の経営まで、くらしを支える多彩な領域へ進出し、成長を続けてきました。

──山本様ご自身も、さまざまな事業や部署を経験されたとうかがいました。

一番思い出深いのは、入社直後に配属されたホームセンター事業で売場やバイヤーを経験した後、ゴルフ事業へ異動したときのことです。当初は「ゴルフ場の受付か…」と正直がっかりしたんですよ。バイヤーの仕事に未練もありましたしね。

でも、そこは財界の錚々たるメンバーが会員に名を連ねる名門コース。そうした方々の一挙手一投足を目の当たりにできること自体がすごく新鮮でした。

──事業間での異動は活発に行われているのですか。

以前は各事業の業績などに応じ、要員調整の一環として人事異動はありましたが、最近では、人財育成の観点から計画的にジョブローテーションを進めようという流れに変わってきました。

特にVUCAの時代ともいわれる予測困難な環境下では、現行の事業構成も変わる可能性も大いにあるため、個人も組織も“変化への対応力”が何よりも求められます。

しかし、同じ部門や同じ事業所の中だけで経験できる変化対応は、そう多くありません。せっかく多彩な事業を展開しているのだから、そこをローテーションでうまく回していかないと。いずれリーダーとなる若い世代には、文化も働き方も異なる現場をどんどん経験してほしいですからね。

「どうせアヤハさんはやらない」の苦言に奮起

──貴社は2018年から、経営幹部候補者を計画的に早期育成する「次世代リーダー育成プログラム」を実施しています。取り組みの背景から教えてください。

まず大前提として当社には企業理念に基づく「人財資本主義」という信条があり、以前から人材の育成には力を入れて取り組んでいました。業績の良し悪しにかかわらず、人の育成にはお金も手間も惜しまない。そういう考え方はもともとあったんですね。

では、なぜ次世代リーダーなのかというと、話が持ち上がったのが2016年頃。当時、人事や経営企画部門の幹部があるコンサルタントの先生と毎月のように意見交換をする機会があり、その場で先生からたびたび警鐘を鳴らされていたんですよ。「次世代の育成についてはどう考えているのか」と。

当時の経営陣からすると、自分たちの“次”=次期幹部を担う年代は人数も多く、具体的に候補者の顔が見えていたのですが、その次の世代となると誰が候補になりうるか、まだまだ見えていなかった。“その次の世代”は人員構成的にも非常に層の薄い世代でしたので。ちょうどその頃、複数の事業で責任者が交代の時期に差し掛かっていたこともあり、課題感がよりリアルに浮かび上がってきたのです。

──組織の年齢構成の観点からも、早期からの選抜育成が必要だと?

そうなんです。かねてから若い世代の教育には力を入れてきましたが、「将来の経営幹部候補を」といった長期的・大局的な視点で見ていたかというと、そうではありませんでした。コンサルの先生から「業績が安定しているうちに“次”を育てなければいけない」と繰り返し指摘されたことで、私を含め会議に出ていたメンバーの意識が徐々に変わっていったように思います。

必要性を理解しつつもなかなか具体的な取り組みに着手できず、「どうせアヤハさんはやらないからね」と先生に嫌味まじりの苦言を頂いたことも、一度や二度ではありませんが(笑)。そうした熟議の末に、求める次世代リーダー像を「環境変化への対応力がある」「高い教養を備えている」の2点に集約。当面の目標として、15年(世代)で45名の候補者を育成しようと決めました。

リーダー育成になぜアセスメントを活用したのか

──その取り組みの柱となるのが3年間の育成プログラムです。設計段階からJMAMにご相談いただきました。

JMAMには以前からお世話になっていますが、このプログラムに関しては、JMAM主催のセミナーで聞いた他社のリーダー教育を支援された事例が大きなヒントになりました。ただ、その他社の事例は40代前半の現管理者を次の経営幹部に、という教育プログラムだったんですよね。

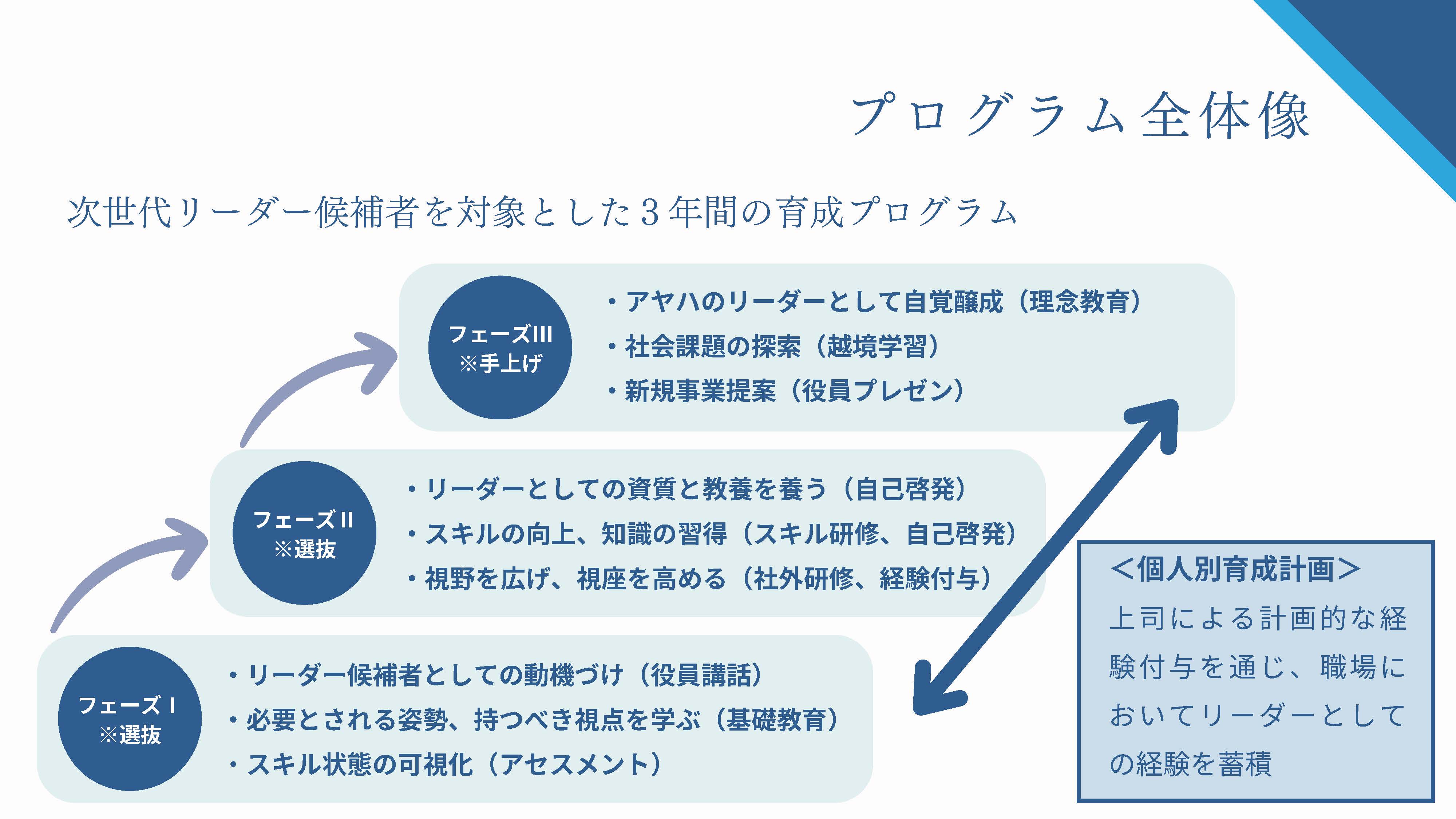

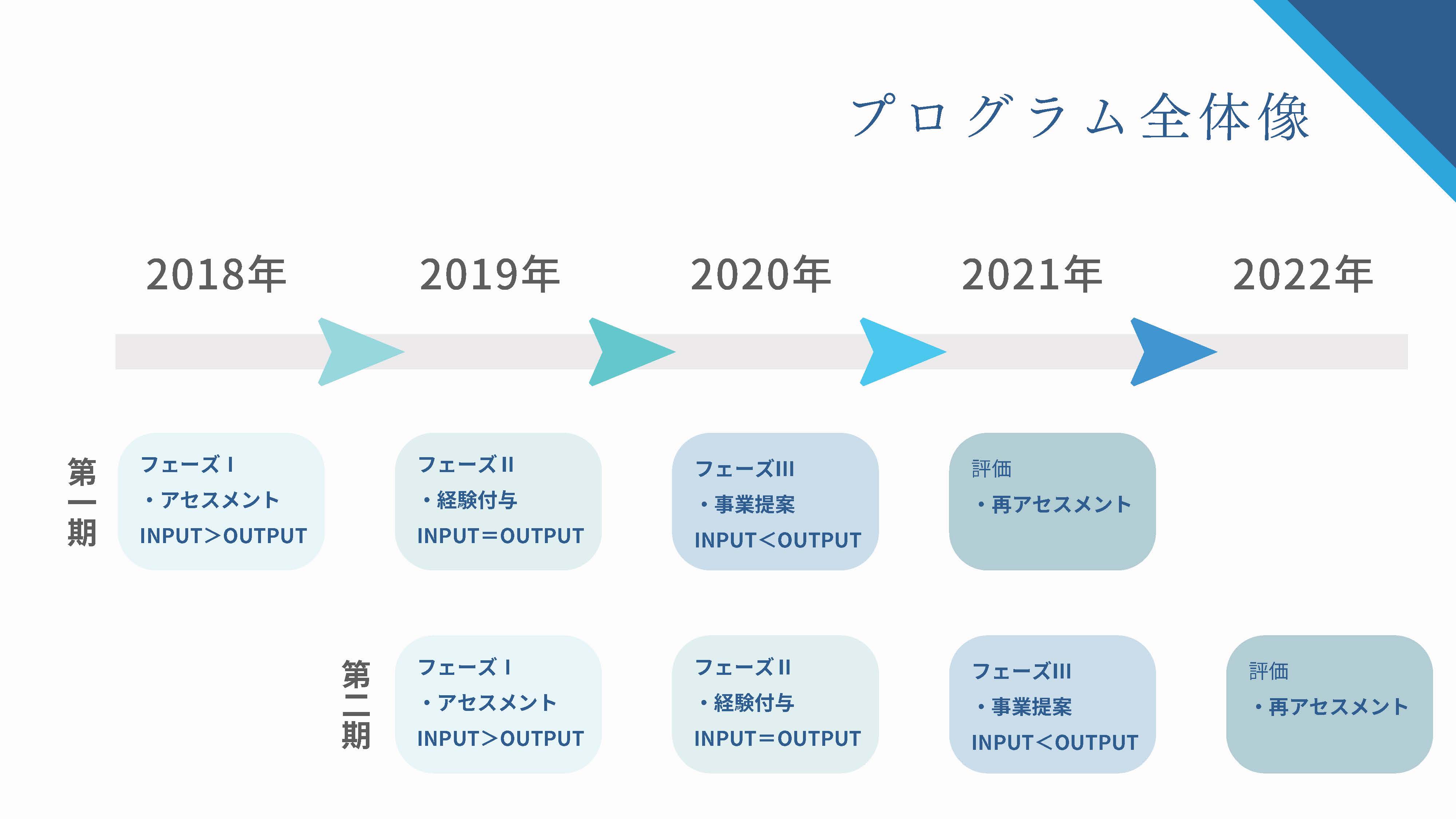

当社の場合はより若い世代を早くから育成するのが目的ですから、プログラムの考え方や建て付けは活かしつつ、学びの内容を若い社員向けに見直したい。そこでJMAMにアドバイスを頂きながらカスタマイズを進めていきました。下図がその全体像です。

──本プログラムでは、開始時と修了時にJMAM「アセスメントセンター®」を利用したアセスメントの実施が組み込まれています。そのねらいとは。

目的は大きく3つあり、1つは「スキル状態の可視化」です。

プログラム開始時のアセスメントで、受講者本人にスキルの状態――何が足りていて足りていないのかの自己認識を促し、スキル習得・向上への動機づけを行います。また、そうして収集・蓄積した個人のスキルデータをタレントマネジメントに活用することも当初から視野に入れていました。

2つ目のねらいは、アセスメントの結果を「育成課題として活用」することです。

蓄積されたデータを、本プログラムだけでなく、教育体系全般の見直しにもつなげたい。

また、アセスメントの結果を受講者の上司と共有することで、職場においても能力向上につながる経験を計画的に付与したいと考えました。

3つ目は、修了時の再アセスメントによって受講者がどれくらい成長したかを測定し、プログラム自体の効果を確認すること。

それも、重要な目的の一つです。先程紹介したように、もともと人事や経営企画の役員がコミットして始まった取り組みですから、経営に向けて成果や進捗をきちっと説明しなければなりません。

アセスメントは、そのための客観的な根拠としてもすごく使えるなと。JMAMのご提案に感謝しています。

衝撃の結果を受けて、職場での経験付与を強化

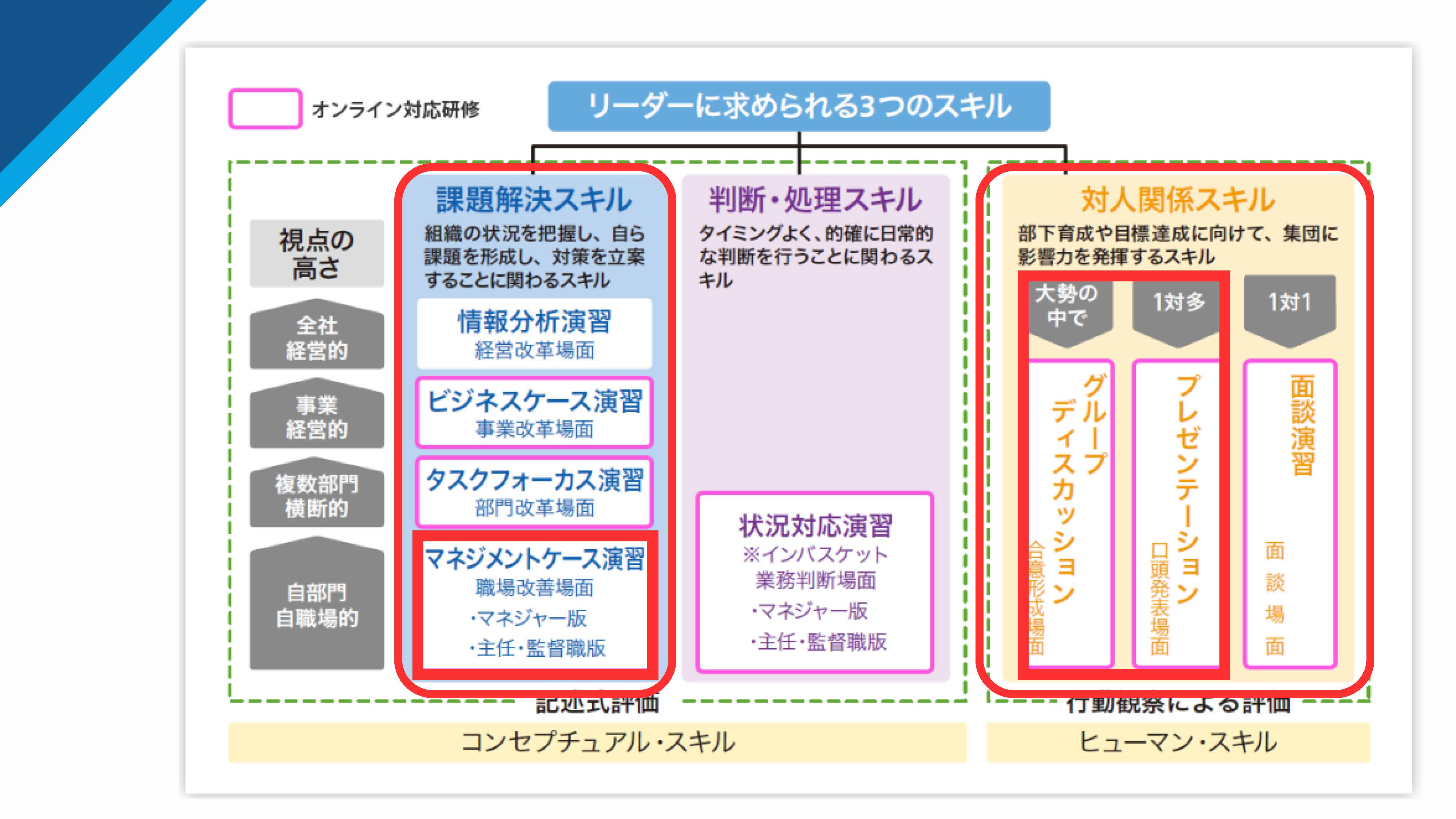

──JMAM「アセスメントセンター®」で測定できるスキルのうち、貴社では「課題解決スキル」と「対人関係スキル」を選んでアセスメントを実施しています。

「変化への対応力」「高い教養」といった当社の求めるリーダー像を実現するには、対課題力や対人力、人間力(器)などのスキルが欠かせません。対象者が若い世代であることを踏まえると、まずは課題解決と対人関係に特化してスキル状態を見ていくのが妥当でしょう。

じつは、初期のアセスメントでは結果が予想以上に悪く、経営陣も少し驚いていました。課題解決スキルが他社一般より大きく下回っていたんですね。アセスメントセンター®の受講者は40代が多いとJMAMから事前に聞いていたので、その平均値には及ばないだろうと私も見ていましたが……。

ただ、人事目線でいうと、そうしてスキル状態の“現在地”を可視化できたからこそ、その後の育成プログラムの強化改善につなげられたわけです。

──結果を受講者本人だけでなく、上司とも共有したことでどんな反応がありましたか。

上司や現場を巻き込めると思ったのですが……。そこは見通しが甘かった、アセスメント結果を共有するだけではダメでしたね。

受講者から「プログラムに入っている間は意識が高まって、リーダーに求められる行動やスキルの発揮を心がけるけれど、自職場に戻ると結局いつもの役割や仕事を押し付けられて、受講内容を意識する余裕もない」と、不満の声があがりました。

そこでJMAMのご協力のもと、現場での実践機会を提供するためにはどのような経験が必要かを個別に洗い出し、各上司に計画的に付与してみてほしいと頼んで回りました。上司側も忙しいし、自分たちはリーダー教育なんて受けたことがないので勝手がわかりません。そこはかなり丁寧にやりました。

──人事としては、現場との日頃の信頼関係が問われますね。

私自身もその必要性を強く感じていたこと、そしてホームセンターやゴルフ場、経営企画部門での経験の中で多様な人脈を築けていたことも大きかったかもしれません。そういったこともあり、相手も多少は納得して動いてくれたのではないでしょうか。

「タコつぼ」から外へ――再認識した育成課題

──アセスメントを実施する目的の一つに「育成課題としての活用」を挙げていました。何か具体的な動きがあればご紹介ください。

全体として、どの期も課題解決スキルが低い。プログラム修了時の再アセスメントでは一定の効果が見られるのですが、やはりベースの部分から足りていないので、入社後早い段階で思考力などを強化する取り組みを始めたところです。

また、現場で課題解決や変化対応の経験が自然と積めるような機会を提供するためには、冒頭で触れた、計画的なジョブローテーションの実施も欠かせませんね。プログラムでの学びを、業務経験にしっかりと結び付けていくことが大切だと思います。それともう一つ、私たち人事が育成の課題と捉えているのが「タコつぼ」です。

──タコつぼ……ですか?どういうことでしょう。

忘れもしません、コンサルの先生から言われたんですよ。当社は内向き思考や事業ごとの縦割りの風潮が強いから「タコつぼ」だと。

実際、この3年間のプログラムでも、最終年度に新規事業提案を行うのですが、その提案内容が、受講者本人が所属する事業の領域を超えることはそうそうありません。事業のリソースも人的なネットワークも社内だけで完結させようとするんですね。なるほど、これがタコつぼかと改めて思い知らされました。

次世代リーダー育成を目指す以上、何とか変えていきたい。JMAMにお願いして、プログラムの1年目に当初はなかった「越境学習」※注の要素を追加したのも、タコつぼから外へ出ていく機会を設けたかったからなんです。

さらにプログラムの修了メンバーには、引き続き社外での“他流試合”にもチャレンジしてもらいたいなと。そんな仕掛けも進めながら、早期育成の取り組み全体をたえずアップデートしています。

客観的な評価が若手のチャレンジを後押しする

──今回、取り組みを牽引されてきた山本様ご自身には、人事パーソンとしてどのような学びがありましたか。

直近の第3期の受講者たちも言っていたのですが、自分のスキルの状態を、社内の視点や価値観から離れて、客観的な指標で測ることができるのはすごく新鮮だなと。私もそう思いました。裏を返せば、若い世代にとって従来の上司や会社からの評価だけでは客観性に乏しく、納得感に欠けるものだったということでしょう。

今後は昇格審査の評価基準にも、アセスメントや360度評価など客観的な要素をもっと増やしていこうと。その方向で経営とも合意しています。こういうところを測りますよ、評価しますよ、と指標を可視化できれば、社員から見ても、どうしたら自分がそこへ挑戦できるかが明確になりますからね。求められるスキルを高めるにはこの育成プログラムがマストなのだという意識も、着実に醸成されていくはずです。

──多忙の中でも、受講者のモチベーションは高まりそうですね。

そうであってほしいですね。従来は、プログラムの2年目まで選抜の“義務教育”でしたが、今期の受講者から義務教育は1年目だけ。2年目からは“手挙げ”にします。

もっと主体的に自ら学んでチャレンジしてほしいんですよ。ただ、先述の越境学習の件でご相談したときもそうでしたが、JMAMはいつも痒いところに手が届くというか、懇切丁寧にプログラムを作り込んでくださるじゃないですか。

ともするとあれに受講者が甘えちゃうんですよね(笑)。主体性や対課題力を育むという意味では、もっとアバウトというか、受講者を迷わせたり、困らせたりする部分もあっていいのでは?当社のかけがえのない“伴走者”として、厳しくも温かいご指導を今後ともお願いします。

---------------------------------------------------

綾羽株式会社様、

本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 取材 2024年3月

本事例でご紹介しているアセスメントセンター®について

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/assess/item_ass_cnt.html

※注「越境学習」とは、普段勤務している会社や職場を離れ、まったく異なる環境に身を置き働く体験をすることから新たな視点などを得る学びのことです。他社留学、社外留学とも呼ばれます。具体例としては他の企業や非営利法人への出向、社外の勉強会やワークショップへの参加、ビジネススクールや社会人大学の受講、ボランティア活動やワーケーションなどがあります。

越境学習は、次世代リーダー育成やダイバーシティの醸成において注目を集めています。

詳しくはこちら

越境学習 https://www.jmam.co.jp/hrm/learningworkation/

※本事例の社名や内容等は、すべて取材当時のものです。