三菱電機株式会社

プレ管理職を対象とした「ビジネス総合マネジメントスキル講座」は 年間約470名が受講する成功事例として、社内でも高く評価されています。

三菱電機株式会社はグループ内外の知見の融合と共創により、進化した統合ソリューションを提供する「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」へ変革し、事業を通じた社会課題解決による持続可能な社会への貢献を中心にサステナビリティの実現を目指しています。

同社人財開発センターでは、2018年より日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)と協働でプレ管理職向けの「ビジネス総合マネジメントスキル講座」を実施しており、2024年度は年間約470名が受講しています。同社の人財育成への取り組みと同講座の導入などについて、三菱電機株式会社 グローバル人財部 人財開発センター長

西川孝典様、同センターの大穀晃裕様、真柄卓司様、片岸恵子様にお話を伺いました。

写真(左から):

- グローバル人財部 人財開発センター ビジネス教室 主幹講師 工学博士

- 真柄 卓司様

- グローバル人財部 人財開発センター ビジネス教室長 工学博士

- 大穀 晃裕様

- グローバル人財部 人財開発センター長

- 西川 孝典様

- グローバル人財部 人財開発センター ビジネス教室 主任

- 片岸 恵子様

- 会社名

- 三菱電機株式会社

- URL

- https://www.mitsubishielectric.co.jp/

- プロフィール

設立 1921年1月15日 本社所在地 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル 事業分野 インフラ(社会システム事業、電力・産業システム事業、防衛・宇宙システム事業)、インダストリー・モビリティ(FAシステム事業、自動車機器事業)、ライフ(ビルシステム事業、リビング・デジタルメディア事業)、ビジネス・プラットフォーム(インフォメーションシステム事業)、セミコンダクター・デバイス(半導体・デバイス)、その他

グループ全体の人財育成を行う

三菱電機株式会社 Webサイト

──三菱電機株式会社について教えてください。

三菱電機グループは、「たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、活力とゆとりある社会の実現に貢献する」という企業理念を掲げています。従来より「成長性」「収益性・効率性」「健全性」の3つの視点によるバランス経営を行っており、その中でも、収益性と資産効率をより意識した事業運営を始めています。

加えて、「事業を通じた社会課題の解決」という原点に立ち、サステナビリティの実現を経営の根幹に位置づけています。

これにより、企業価値の持続的向上を図り、社会・顧客・株主・従業員をはじめとしたステークホルダーの皆さまへの責任を果たしていきます。

そしてグループ内外の知見の融合と共創により、進化した統合ソリューションを提供する「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」へ変革し、持続可能な社会への貢献を目指しています。

この実現の原動力は従業員であり、人財こそが全ての事業の基盤・競争力の源泉という考えのもと、「人と共に成長し、人財の力で未来を拓く」を人財戦略の基本理念として、人的資本の価値を最大化することで中長期的な企業価値向上に繋げる「人的資本経営」を推進しています。

2023年4月には「キャリア開発コンセプト」を策定し、従業員一人ひとりが自分のキャリアに ついてより主体的・積極的に考え、行動することを促すとともに、会社が個々人の成長実現に伴走・支援していく姿勢を改めて明確化しました。

──グローバル人財部 人財開発センターについて教えてください。

グループ内には三菱電機と関係会社があります。そのグループ全体を統括して、人財全体を見て、人財育成を行うのが人財統括部です。その中で人財育成を担当しているグローバル人財部があり、その中に人財開発センターがあります。

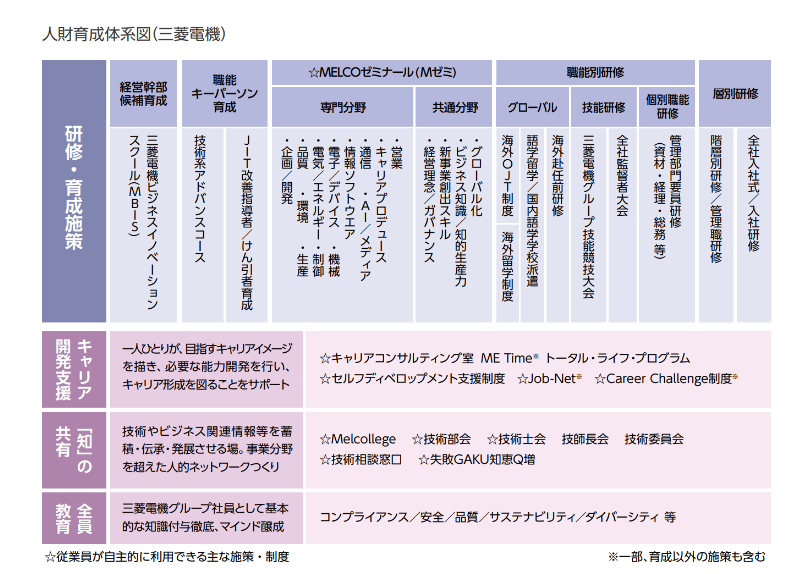

人財開発センターは、グローバル視点での三菱電機グループの技術力強化であったり、事業推進に資するような人財を育成するという位置づけです。全社で共通的に使う研修の提供、技術・ビジネス強化を目的に、一人ひとりのニーズに応じて選択受講できるグループ共通講座「MELCOゼミナール」(約470講座)を展開しています。

人財開発センターで扱う講座は社内のイントラネットの「能力開発ガイドライン」から探すことができます。「能力開発ガイドライン」では、分野ごとに、職務レベル別に必要な能力・要件を大まかに提示し、それを備えるための能力開発手段(MELCOゼミナール講座等)を推奨しています。 例えば営業が学びたい分野を選択すると、求められる能力毎に初級・中級・上級といったクラス分けがされており、自分に最も合った講座を見つけることができます。そこから受講の申し込みまでができるようになっています。

この「能力開発ガイドライン」は従業員にとって自分の能力を開発していく道筋がわかるようになっており、社内でも好評をいただいています。

なお、当センターの対象者は三菱電機(従業員数:約3万5000名)だけでなく、関係会社(連結従業員数:約15万名)もカバーしています。

また、当センターだけですべての研修など人財育成を行っているのではなく、各製作所にも研修担当がおり、必要な研修を実施しています。人財開発センターは各製作所、工場、関係会社と連携しながら研修を進めています。

グローバル人財部 人財開発センター長 西川孝典様

課長職になる手前の社員が受ける研修が必要

──三菱電機では2018年より毎年、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)と協働で「ビジネス総合マネジメントスキル講座」を実施しています。当講座を始めた背景について教えてください。

当社では階層別研修として、課長職になった社員を対象とした課長研修、部長職になった社員を対象とした部長級研修などを実施しています。

当社はメーカーですので、純粋な技術について学ぶ研修も充実しており、新入社員、そして5年後、10年後に必要となるスキルを身につけてスキルアップしていけるようになっています。もちろん技術やビジネスが変化していくスピードは速く、その変化に対応した内容、変化を先取った研修も随時採り入れています。

一方で事業や技術という枠組みを超えて、ビジネスという括りでは、ちょうど課長職になる手前の社員が受ける研修が存在していませんでした。例えば技術者でも、マネージャー職になれば当然ですが、下に社員がついてきたり、他と連携しながら新しい事業を作ったりするようになると、単純に技術力だけを持っていても力を発揮できないわけです。

チーム・ビルディングやビジネスを行う上でのフレームワーク、コミュニケーションとか人間関係のスキルを持ち合せている必要があるのです。

管理職になったから急にやれといってもできませんので、そうした知識を身につける機会を管理職になる前に提供する必要がありました。

グローバル人財部 人財開発センター ビジネス教室長 工学博士 大穀晃裕様

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」をJMAMとともに実施するようになった経緯を教えてください。

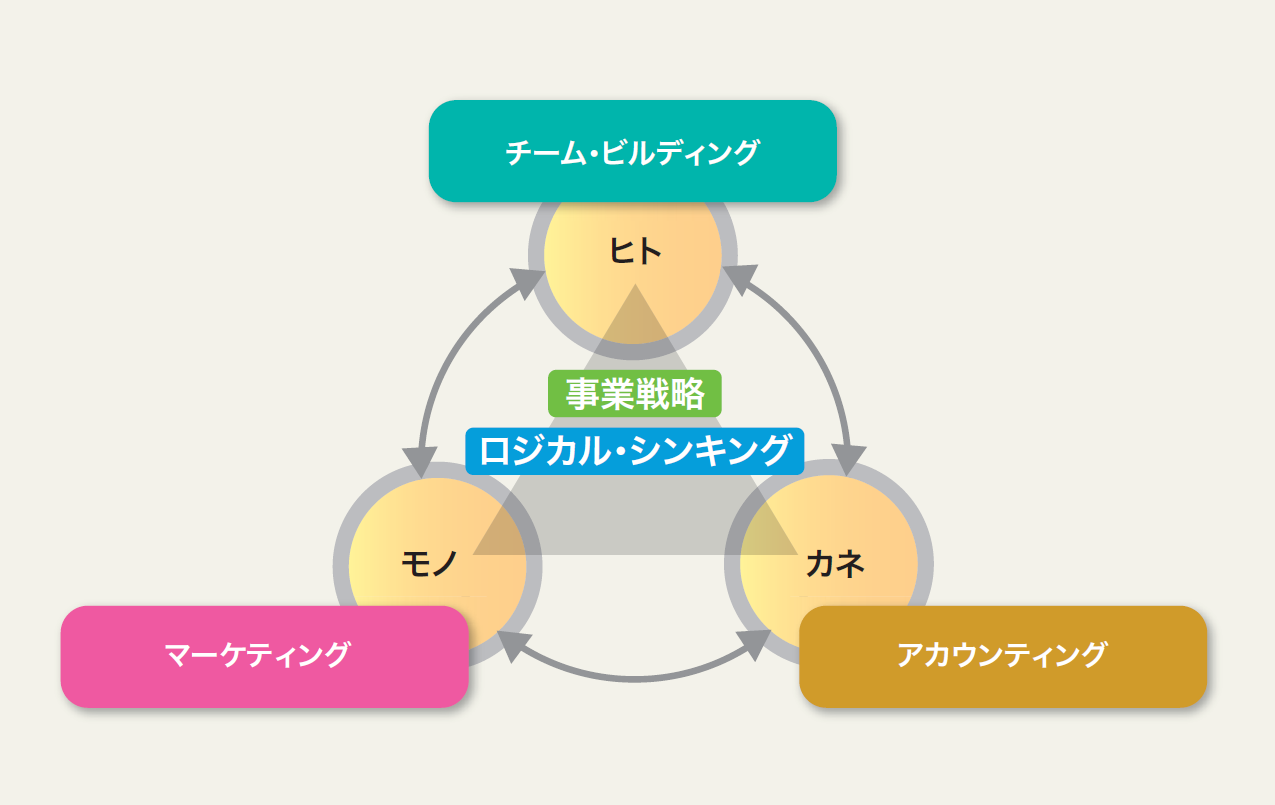

管理職になる前、プレ管理職のための研修が必要だと当社が考え始める前から、JMAMからは経営管理知識・スキルを学ぶ研修について、複数の提案をいただいていました。そうした中から、ロジカル・シンキング、事業戦略、チーム・ビルディングの3テーマを組み合せた講座ができないかを、当社から打診しました。

もっと幅広いテーマを用意してもらうことも可能だと思いますが、プレ管理職、次期リーダー層をカバーしようとすると年間で数百名になります。予算的に合理的で、かつ最終的に数百名を対象とした運営ができなければ、講座を始める意味がありません。

依頼先としてはJMAMを含む複数社と打ち合わせをしました。そんな中で、運営規模が拡大してもしっかりと対応してもらえることから、JMAMと一緒に進めていくことを決めました。

約20名からスタートし、2024年度は年間約470名が受講

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」を企画する際に、こだわった点を教えてください。

まず、先にお伝えした研修で実施する3つのテーマですが、この順番に関してもこだわりがあります。最初にロジカル・シンキングを学び、次に事業戦略があり、最後がチーム・ビルディングです。

まず考え方を理解して、会社としてどういう戦略を立てていくのか、そのやり方を学び、その戦略を実現するための組織、チームづくりと運営、どうやっていけばいいのかを学びます。

こういうところまで含めて考えていくことで、受講者も自分ごととして捉え、自分の業務にどう反映できるかをイメージしやすいよう工夫しました。受講者がいま困っていること、将来困ること、そして自分がもっと成長したいというポジティブなものも含めて、自己実現をしていくためにうまく使える研修にしていきたいと考えました。

グローバル人財部 人財開発センター ビジネス教室 主幹講師 工学博士 真柄卓司様

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」は年間で数百名規模の対象者がいるとのことですが、初年度はどのようなかたちで始められたのですか。

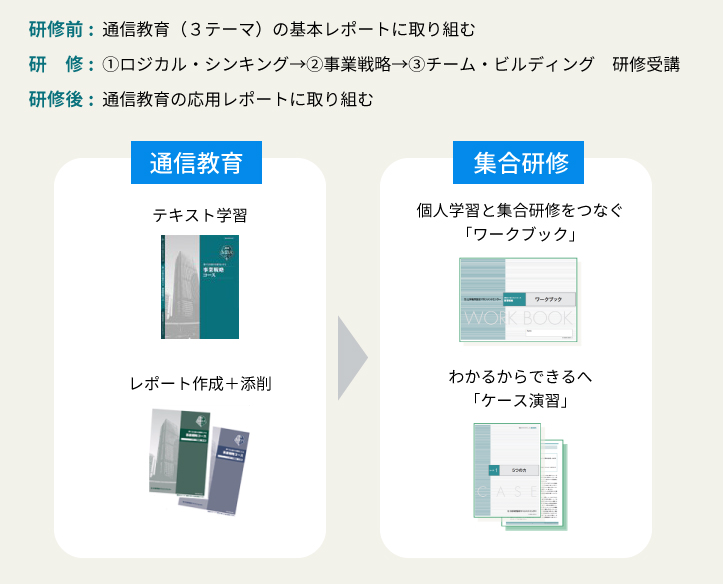

当講座は事前学習(通信教育)としてテキスト学習とレポート制作をした上で、3日間の集合研修に臨みます。初年度と2回目まではコロナ前でもあり、集合研修はリアルでの集合研修でした。初年度の受講者は約20名でした。

そして徐々に受講者が想定通り増えてきたことと、コロナ禍もあり、2020年からは集合研修はTeamsを使ったオンライン研修としました。毎年の受講者の口コミで広がった面もあり年々受講希望者が増えて、2024年度の受講者は約470名です。

実は講座開始直後は、集合研修を3日間連続で実施しましたが、かなりハードな内容でもあり受講者の負担が大きかったこと。また、受講者は製作所や工場、営業現場などから3日間連続して抜けることになり、現場の負担も大きかったことから、JMAMと相談し週1回×3週間に変更しました。これにより、受講者とその現場の負担を軽減でき、受講者も研修に集中しやすくなったと考えています。

受講者が自分ごととして捉えられるかがポイント

──三菱電機が「ビジネス総合マネジメントスキル講座」に期待されたのは、どのようなことですか。

三菱電機はいろいろな場所にありますが、各製作所はそれほど頻繁に交流があるわけではありません。本講座はオンライン研修ですので、各製作所から同じような境遇、様々な技術分野の方が一緒に教育を受けることができます。

講座の中で、グループワークや意見交換などを通して、同じ課題感を一緒に共有したり、周りも同じことに悩んでいて、こうやれば解決できるよねという話ができたり、こういう横のネットワーク、コミュニケーションが生まれることは、非常にいい部分だと思います。

本講座は、ネットワーキングとしてのリアルの良さをオンラインに取り込みつつ、受講生の負荷低減ができ、多くの人数を効率的に回す仕組みを構築できているところが、非常に意義があると考えています。

そして受講者が自分ごととして捉えられるかがポイントになります。今は知識とか何かを単に付与する時代ではないと思います。いかに受講者が一緒になって課題認識なり、モチベーションを持って取り組み、そこで得たものを職場に持ち帰って実践してくれるかに期待しています。研修を通じて自ら実践してみようと思うとか、こんな考え方は今まで持っていなかったということを、少しでも体感してもらいたいのです。

逆にいえば、プレ管理離職の人が本当に管理職になったとき、いろいろな課題にいきなり直面して、実務としてどうするんだ、と言われるわけです。

そのときに路頭に迷わないように、あのときこういうことを学んだとか、もしくは何か起こる前にこういう考え方を持っていたら、問題を予防することができるとか、そういう前向きな捉え方で研修を受けて欲しいと考えています。

グローバル人財部 人財開発センター ビジネス教室 主任 片岸恵子様

みんなが同じ言語、同じ考えを共有する

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」を6年間、実施してきましたが、その効果についてはどうお考えですか。

三菱電機は、人財育成だけでなく、組織改革にも取り組んでいますので、なかなか切り分けて効果はこれくらいです、と示すことは難しいです。ただ、みんなが共通言語をもって、同じ考えを共有することで、組織風土はできてくると思います。

この講座を受けた人が全体のどれくらいの割合になったのかはわかりませんが、将来に向けてリーダーになった受講者が「ビジネス総合マネジメントスキル講座を受けていたから、困ったときの助けになった、受けておいて良かった」といってもらえるようになれば、それは当センターのモチベーションにもつながります。

また、次世代リーダーを育てていくという、30年前からの課題があります。一方で世の中もすごく変わっていますし、当社が扱う事業や技術もどんどんアップデートしています。

そうした技術スキルではない部分、当センターがリーチしないといけない範囲もまたダイナミックに常に変わり続けています。

当センターとしては、各製作所の人を育てるためのサポートをすることがミッションです。各製作所の事業で、人がきちんと育っていて、事業に貢献できているのか、その部分を高めていけることが効果と考えています。

各部門から非常に高い評価をいただく

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」は社内でどのように評価されていますか。

非常に安定した講座ということと、それから通信教育とリアルの講義と、それからアセスメント、いわゆる通信教育のスコアがフィードバックされることで、受講者も非常に参考になりますし、人事部門ではデータとしても活用しています。

そういう意味では受講者目線もありますけれど、人事研修部門、各製作所単位の研修部門からも非常にいい評価をいただいています。それが、毎年受講者数が増え、社内・グループ内に「ビジネス総合マネジメントスキル講座」が広がっていったことにつながっていると思います。

また、JMAMの複数名の講師の方に担当してもらっていますが、講師が代わっても質は変わらず、高品質な講義を行っていただけることは、社内でも高く評価されています。

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」の今後の展開について教えてください。

一部では、もう少し前の世代に「ビジネス総合マネジメントスキル講座」の入門編のような講座が合った方がいいという意見もあります。また、必ずしもプレ管理者でない人も受講できるようにすそ野を広げた方がいいという意見もあります。そうした考えを今後実現していく際には、JMAMの協力は不可欠だと考えています。

いい先行事例として、今後も改善に取り組む

──「ビジネス総合マネジメントスキル講座」、並びにJMAMへのリクエスト、期待がありましたらお聞かせください。

通信教育のテキストは、多分少しずつ改定されていると思います。いろいろ技術も変わるし、世界経済とか経営もやり方も変わりますので、フレッシュなケーススタディーに少しずつでも変えていただく、その時代に合ったものに変えていただけると、もっと充実した研修になるのではないかと期待しています。

「ビジネス総合マネジメントスキル講座」は、6年の歴史はありますが、当社の人財育成においては、ある意味新しく入ってきたものです。

それがうまく発展したもの、ある意味成功事例として当センターでは捉えています。

世の中の変化の先取りや、自分たちの職場の環境をしっかり捉えて、次の時代に向けて先手を打っていくことが、当センターが今後もやっていきたいことです。そういう意味でもいい先行事例と考えています。今後もいろいろな改善に取り組んでいきたいと思いますので、ご提案とサポートをよろしくお願いします。

三菱電機株式会社様、

本日はお忙しい中、貴重なお話しをありがとうございました。

※ 取材 2024年8月

https://www.jmam.co.jp/hrm/course/training/smq.html

本事例でご紹介しているマネジメントスキル・管理職研修について

https://www.jmam.co.jp/hrm/training/course_search/management.html