株式会社デンソー

2017年より人事部が組織開発に向けた取り組みを始め、JMAMの「組織開発実践者育成講座」に参加後、組織開発支援を導入

JMAMの協力で人事部が組織開発を学び、

人事部メンバーに組織開発思考が広がりました。

次は社員へと広げていくサポートに期待しています。

株式会社デンソー様

株式会社デンソー 人事部 人財·組織開発室 人財·組織開発1課

キャリアエキスパート 中川浩人様

株式会社デンソーは世界2位の自動車部品メーカーであり、トヨタグループの一員です。売上高は7兆円超、営業利益は3800億円、世界35の国と地域に200ヵ所の拠点を持ち、従業員数は連結で約16万2000人、単体で約4万4000人となっています。

同社では組織として、2017 年より人事部が組織開発に向けた取り組みを始め、日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)の「組織開発実践者育成講座」に参加しました。

その後、組織開発ではCA(Change Agent)育成を始めとした取り組みをJMAMともに行っています。同社の組織開発への取り組みと、それにともなう研修の開発・導入などについて、株式会社デンソー 人事部 人財·組織開発室 人財·組織開発1課 キャリアエキスパート 中川浩人様にお話を伺いました。

- 会社名

- 株式会社デンソー

- URL

- https://www.denso.com/jp/ja/

- プロフィール

設立 1949年12月16日 本社所在地 愛知県刈谷市昭和町1-1 主要事業 車載事業(エレクトリフィケーションシステム、パワートレインシステム、サーマルシステム、モビリティエレクトロニクス、先進デバイス)、非車載事業(インダストリアルソリューション、フードバリューチェーン)

風通しの良い職場づくりに取り組む

──株式会社デンソーについて教えてください。

デンソーは世界2位の自動車部品メーカーであり、トヨタグループの一員です。売上高は7兆円超、営業利益は3800億円、世界35の国と地域に200ヵ所の拠点を持っています。従業員数は連結で約16万2000人、単体で約4万4000人となっています。

株式会社デンソー Webサイト

事業内容は車載事業と非車載事業に分れています。ご存知のようにクルマのハイブリッド化、そして電動化が進む中、エンジンに必要な内燃危機感の製品は減少傾向にあります。一方で電動化に伴う製品、自動運転に欠かせないセンサーなどの分野ではどんどん新製品が出されています。

また、あまり知られていませんが、現在、支払などでも使われるQRコードは当社が開発したもので、社会的に役立つとともにたいへん注目もされています。こうした非車載事業にも積極的に取り組んでいます。

今回の取材のテーマである「組織開発」にもつながってきますが、デンソーには今非常にこだわっていることがあります。それを知ってもらうために、2024年のスタートにあたり社員に発せられた、林社長のメッセージがあります。それは、「不確実性の高い時代だからこそ、会社の経営戦略、全体像の共有が重要である。組織能力向上、人・組織のパフォーマンスの最大化に取り組む。組織の力は自由闊達に率直に何でも話せる風土がベースである。目標レベルを高く持ち、かつ心理的安全性のある風通しの良い組織、成長する組織を作りたい」というものです。

経営戦略全体像に向けてベースになるところが、人・組織です。そして風通しの良い職場づくりは、経営トップから一社員まで一貫して取り組んでいることになります。

組織開発に専門知識を持って取り組める人材を育成

──デンソーと日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)との関わりについて教えてください。

デンソーは人財育成にたいへん手厚い体制を敷いており、デンソースピリット(行動指針)の中でも人財育成という言葉が謳われています。

人財教育には、階層別研修という全社員に向けて各階層が必須で受ける研修もあれば、自分たちの職場内で実施する職場内研修もあります。そして社員自らがお金を使って休日などに学ぶ自己啓発研修もあり、たいへんバラエティーに富んだ人財育成を長年やってきています。

JMAMは信頼度の高い研修を時代に合わせて実施してきた会社と捉えています。当社社員の中にはJMAMが主催する外部研修に参加したものも大勢います。人事では階層別研修を企画・実施する際に、JMAMに協力いただくことも多々あり、かなり長いおつきあいになっています。

組織開発の面では南山大学の中村教授らとJMAMが、2017年に始めた「組織開発実践者育成講座」に6年間参加してきました。2017年に当時の人事部長と私と若手の課長で参加し、以後続けて同様の参加者を派遣しています。というのも組織開発は各人が自分で勉強して始められるようなものではありません。専門知識を持って取り組める人財を育成する必要があるのです。

──2017年から組織として、組織開発を本格的に取り組み始めたのですね。デンソーの組織開発の流れについて教えてください。

組織として部署名に「組織開発」が入ったのは2018年からで、それまでは「人材開発室」という名称でした。実は2017年に「組織開発実践者育成講座」に参加した人事部長が、その重要さを認識し「人財・組織開発室」と名称を変更しました。

私が人事に来たのは2012年です。個人的にはその頃から組織開発を進めたかったのですが、まずは人財開発の改訂プロジェクト充実に注力しました。そして2017年の「組織開発実践者育成講座」の受講から本格的に始動します。でも、実はその前段があります。

ファシリテーション講座から組織開発へ

──どのような活動をされていたのですか。

1990年代の話しです。当時は技研センターに所属し、技術職に技術教育、技能職に技能教育を行っていました。その当時、外部研修で学び、社内でファシリテーション研修を実施していました。

外部研修受講のきっかけは社内会議の非効率さです。それに辟易していた私は何か打破できないかと考えました。まだコーチングは知っているけれど、ファシリテーションって何、という時代です。外部で学んでファシリテーションの社内勉強会を進めていくうちに、他の部署からも学びたいという声が上がり、社内で提供を始めました。

しばらく続けるうちに、今度は技術職場で疲弊しているところがあるのでなんとかできないかという相談がありました。この職場にファシリテーションスキルを活かしながらチーム力向上の対話プロセスをメンバーと議論し独学で設計したプログラムを作成し、職場を良くしていくワークショップを始めました。

当時は組織開発について詳しく知りませんでしたが、自分たちで作り上げたワークショップとプログラムで、その職場はそれなりによくなりました。メンバーからも感謝され、これは重要だな、組織開発に無知ではいけないと痛感したわけです。そして南山大学の組織開発のセミナーに通い始めました。

──会社として組織開発に取り組む前から、まずは個人として取り組んでこられたのですね。

そうですね。人事部に移動してからしばらくは人財開発に取り組みましたが、組織開発に向けた動き、疲弊した職場へのプログラム提供は続けていました。そんな私の動きを知ってか、当時の人事部長が「組織開発は重要だ」と話してくれたことから、2017年の講座参加につながり、組織名に組織開発が入り、本格的な取り組みが進められたのです。

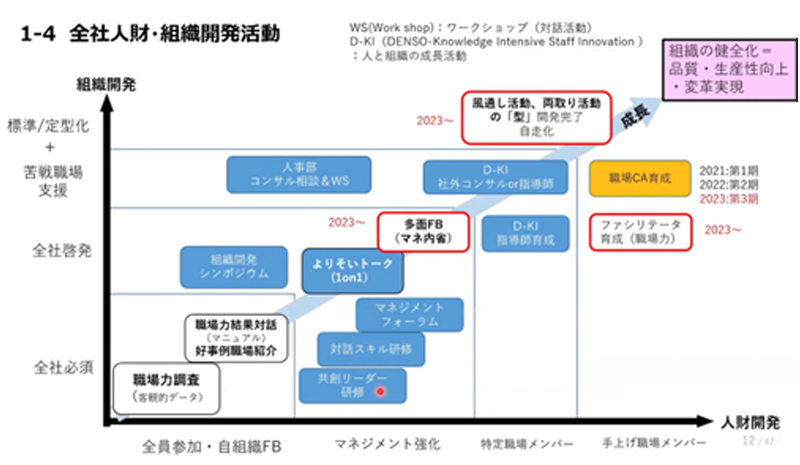

一方、技術職場ではコンサルタントを入れてのKI活動 (Knowledge intensive staff Innovation: 知識集約型職員改革 )が、2013年より始まりました。これはトヨタ自動車などが先に取り組みを始め、当社も導入してD-KIと名付けて、約2000名超えの技術社員が受講しています。ただ、KIは組織開発の手法の一つですので、2021年から人財・組織開発室で窓口の一本化をするようになりました。

風通しリーダー(職場CA)を育成する

──社内の他の部門でも組織開発的な動きは進んでいたのですね。

人財・組織開発室の動き、技術&製造職場での動きも、ともに社員が受講するだけでなく、指導者の育成にも取り組んでいます。先にお話しした「組織開発実践者育成講座」の受講もそうした取り組みの一つです。

そしてJMAMの協力のもとで取り組んだ研修に「職場CA(Change Agent)育成」講座があります。社内ではわかりやすく別名「風通しリーダー育成」と呼んでおります。これは各職場にCA、つまり組織変革者を育成することで、職場での横展開を進めていこうというものです。この講座の目的は、チーム・組織の関係を発達させ、信頼関係で結ばれた職場づくりの支援に向き合える風通しリーダーを育成することにあり、まさにCAの育成なのです。2021年から3年間続け、2024年度も実施中です。

──「職場CA育成」講座の効果はどのように捉えていらっしゃいますか。

まだストレートに評価しにくい状況ですね。これまでに3期終っていますが、CAとしての機能を継続している社員は半分程度と見ています。会社ですから異動もありますし、中には退職する方もいます。ですから、CAとしていかに継続してやっていけるかは、まだこれからだと考えています。

組織ですから異動があれば、上司が変わりメンバーも変わります。各職場における組織開発活動としては1年単位でアウトプットすることが大切だと思います。1年の中で、まず一歩を踏み出す、変えることをしていかないと意味がありません。対話をして、みんなでこういうことをやろう、大きく変えようじゃなくて、小さくてもいいから、みんなで議論した結果で変えたものがこれ、とちゃんと言えることが大切です、そしてその一歩を積み重ねること、毎年やっていくことが当り前になることが効果だと思います。ですから、まだまだですね。

──組織開発の目線で変更したものとして、職場力調査があります。こちらについて教えていただけますか。

以前から年1回の職場力調査を実施してきました。ただ、そのサーベイは形式ばったもので、一般社員には結果が見れないものでした。課長職以上でないと結果が見れないため、ある種の成績表としてマネジメントが受け止めるようになっていたのです。

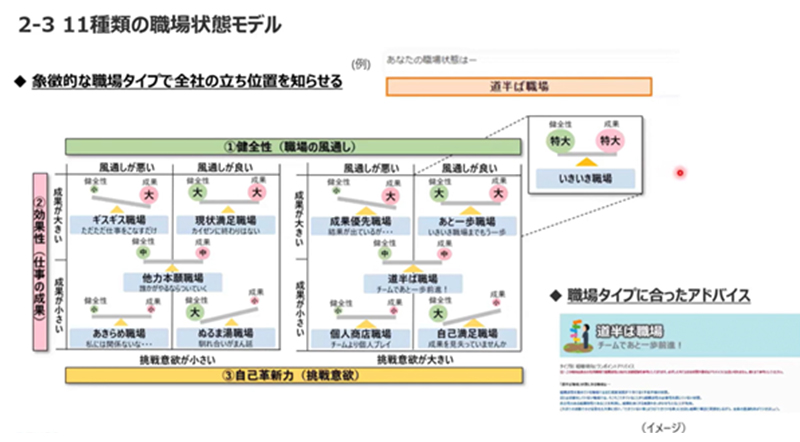

そこで2020年より職場能力調査を、組織開発理論の目線で活用できないかと考えました。組織開発の定義として、健全性、効果性、自己革新性という3本柱があります。これをサーベイの全社の結果として、全社員が全社平均と自職場の結果のみ見られるようにしました。

組織開発を知らなくとも、健全性、効果性、自己革新性という共通キーワードに触れ、自然と浸透していけばいいと考えたのです。

全社員にわかりやすく伝えるために、サーベイ結果を職場単位で11のモデルに分類しました。これは新職場力調査になって、結果が大きく違うかたちで見えるようにするためです。

そして新職場力調査に変わったことと重要な心得を、最初に理解してもらわないといけないのは役員です。役員が、結果を成績表と見てしまうと、元の木阿弥です。そこで役員会議で「結果を決して悪いものと捉えないでください。犯人探しや上司が悪い、職場が悪いという風にしないでください。目標も強要しないでください」と伝えました。職場力の結果は傾向として捉えより良い職場にする対話材料、きっかけにしていただくもので飽くまで職場主体の道具にすぎません。結果と対話はワンセットであるべきです。

新職場力調査に変わって4年が経ち、一般社員にも浸透しつつあります。もちろん苦戦職場にはサポートに入りますし、そうした職場のメンバーは積極的に研修に参加してくれるようになりつつあります。

新職場力調査の結果を一般社員にまで伝える際、職場モデルを典型的な名称にすることで、一般社員にとって受け止めやすいよう工夫しました。実は職場モデルはもともと10分類で設計しており、一番いい職場は「いきいき職場」として右上に置きました。

新職場力調査の1回目は10の職場モデルで結果をお渡ししました。ところが「いきいき職場」になった職場の声は「うれしいけれど、いきいきまではいっていない」というものでした。その声を受け、閾値を見直し少し厳しい閾値に変更しました。そして右上は「あと一歩職場」とし、「いきいき職場」を右上の外に出したのが現在の職場モデルです。職場の皆さんの感覚にフィットさせることの重要性を学びました。

内製化への取り組みに対するサポートを評価

──組織開発といっても、幅広い活動をされていますね。組織開発への取り組みにおけるJMAMの役割をどのように評価されていますか。

JMAMの協力がなければ、当社はここまで組織開発を進めてこられなかったと思います。少なくとも人事部が組織開発を学び、人事部のメンバーに組織開発思考が広がるというところまで行かなかったと思います。人事部が本気になり始めた最初のステップである「組織開発実践者育成講座」を始め、各講座で協力をいただけたことは高く評価しています。

──今後の組織開発について取り組まれることがありましたら教えてください。

JMAMに協力いただきながら、「職場CA育成」講座などの講座を進めていき、人事部だけでなく、各職場にCAが存在するように進めていきたいと考えています。引き続きのサポートをお願いしたいですね。

──JMAMの組織開発に関連した研修への取り組みなどについて、リクエストや期待がありましたらお聞かせください。

私たちが人財開発も含めてやっている機能として重要なことは、時代のトレンドに合わせた研修メニュー、コンテンツを提供することです。私たちもアンテナを立てていますが、JMAMから新たなもののご提供、またはヒントがいただけることはたいへん助かっています。もちろん不易流行と言われるように変えることに走るだけでなく、変えてはならないもの、止めてはいけない研修も大事にしたいと思います。

そして人財開発面でも組織開発面でも、JMAMなど外部にお願いする研修もあれば、自前でやる研修もあります。いずれにせよ、最新で魅力的である必要があります。そして研修によっては内製化も必要になります。企業ですからコストを抑えていくのは当然のことですし、イニシャルコストは高くても、先々内製化していけるのなら、それにこしたことはありません。JMAMはそうした当社の内製化の取り組みに対しても、きちんとサポートしてくれますので、たいへんありがたいと感じています。

組織開発にせよ人財開発にせよ、先行しているのは欧米です。そうしたトレンド情報もJMAMから提供していただけると信頼の高い情報になると思います。組織開発、人財開発、内製化の支援、情報提供など、幅広い分野でのご提案とサポートに期待しています。

株式会社デンソー様、

本日はお忙しい中、貴重なお話しをありがとうございました。

※ 取材 2024年7月

本事例でご紹介している管理職研修について

https://www.jmam.co.jp/hrm/training/course_search/od.html